你对陕西的印象如何?陕西因最早位于陕西省西部而得名。早些年,一首《黄土高原》在全国传唱,一些文学作品如《白鹿原》《平凡的世界》等,让人们对陕西的印象是:黄土高原,窑洞,腰鼓,黄沙漫天。

但是如果你亲自去陕西,你会发现陕西就像三个省一样!因为陕西从北到南依次有三种不同的地貌:北部是陕北黄土高原,这是大众对陕西最深的印象,但实际上只是陕西的三分之一;关中中部长安周边是渭河关中平原,八百里外的秦川是最早的天府之国。南面是秦巴山区,人称“小江南”。

中国有五千年左右的历史,而陕西作为首都有一千多年的历史,在这里创造了无与伦比的文化底蕴。秦阿房宫、兵马俑、汉未央宫、长乐宫、唐大明宫、兴庆宫共同勾勒出大家心目中的长安情节。

陕西历史悠久,文化丰富。

炎黄部落在渭河流域发展起来,仓颉在渭南创造了汉字,老子在楼观台写出了道德经,我们的新年钟声来自碑林中的经云钟。我们用的北京时间是陕西临潼产,渭南蒲城放。中国土地的原产地位于陕西省泾阳县。我们的母亲河黄河,流经陕西省最大的支流渭河,滋润着关中平原。我们的父亲,陕西秦岭,坐落在Xi的南部。

陕西作家包括陈、路遥和贾平凹。陕西的艺术家有郑钧、许巍、张楚、张艺谋。陕西知识分子的风格不是娱乐性的,而是丰富深刻的。无论用什么语言,对陕西的深刻和细节的描写都会显得无力和无力。

陕西的饮食文化和农业文化呢?让我们一起来看看吧!

宝鸡手擀面

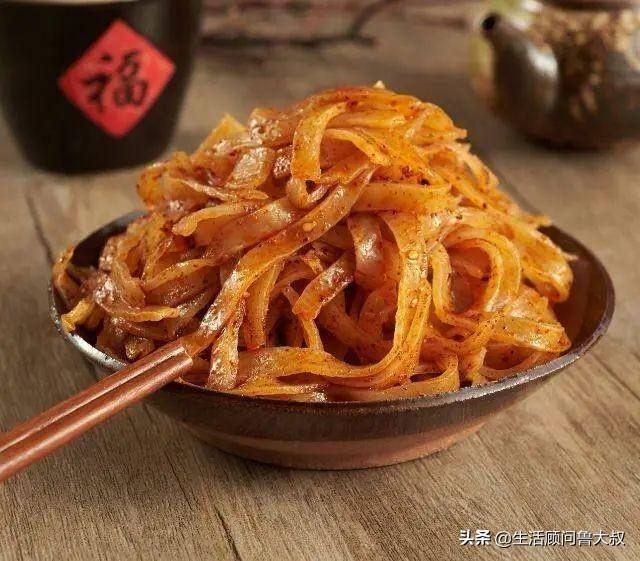

擀面是陕西关中地区,尤其是西丰宝鸡地区特有的传统小吃,2011年被认定为中华名小吃。擀面是从唐代的冷水面演变而来的。具有筋斗、绵软、凉香、酸辣的特点,面皮精挑细选,工艺严谨,调料考究。以“白、细、轻、软、筋、香”著称,清凉可口。是关西及西方国家小吃的代表之一,也是陕西最具代表性的小吃之一。

岐山人的擀面方式非同一般。还有的地方是将米面和蒸面混合成糊状,放在特制的铁笼里蒸。岐山擀面是先擀成面团,然后蒸熟,再切成比凉面略宽的条状。擀面的吃法和米面基本相同,但和米面不同的是,擀面坚硬、坚韧、有韧性。

汉中热米皮

汉中面点是陕西省汉中市的一种特色小吃。相传这道菜的历史始于秦汉。一般做法是将大米浸泡后磨成米糊,笼蒸成薄皮,趁热抹上菜籽油,切成条状,根据个人口味加入油辣椒、味精、精盐、醋、酱油、蒜泥水等调味品,拌匀后食用。当地热食,称为“热面团”,也可以放在通风处冷却后再冷拌(当地称为冷面团或冷面团)。菜品(底垫)主要有黄豆芽、土豆丝、黄瓜丝、胡萝卜丝等。,软糯麻辣。

从口味类型来说,汉中离川渝比较近,所以麻辣味是主角。但是每个面馆都有自己独特的制作油辣椒的配方,改变了自己的特色,所以有自己的粉丝。汉中十县一区的面皮各具特色,代表了汉中面皮的不同流派,极大地丰富了面皮的风味。有的在油辣椒制作上下大功夫,有的熬制独特的调味水,有的在米糊中加入其他淀粉改善口感,追求不同口味的方式多种多样。配黄瓜丝或水煮黄豆芽、土豆丝、芹菜、菠菜、胡萝卜丝等。在碗底同时加入面皮调味,酥脆的感觉和软糯的辣味在舌尖碰撞,让人更加欲罢不能。汉中当地人说,各种面团的配菜有一个专门的词,叫“底垫”。

总的来说,独具特色的汉中面皮好吃,但在三个方面有自己的绝活:

(1)油辣椒辣椒,这是面团最关键的元素,各家都有自己的绝活,制作时一般不允许光顾。油辣椒辣椒不仅讲究配方,还讲究温度和各种调料的加入顺序。油辣椒以辣椒面为主,辅以八角、草果、花椒等香料。先将上述调料烤入味,然后将热菜籽油慢慢倒入辣椒和香料中,过程中轻轻搅拌,待油温自然冷却后再使用辣椒油。

(2)调味水,有些是由几十种香料混合而成,令人叹为观止。

③米糊中加入其他淀粉主要是为了改善口感。例如,加入红薯粉(当地称为糯米粉)可以使面团呈现浅灰色或深褐色,可以使面团更柔软、更糯而不失筋。还加入了蔬菜汁,主要是为了改善面团的色泽和营养。

经常和面团一起吃的,是汉中的另一种小吃:菜豆腐,是当地早餐的主角。此外,还常配以花生粥、糊汤、锅贴、核桃包子、茶叶蛋、蔬菜豆腐汤等。

2010年,根据《汉中市人民政府关于公布汉中市第二批非物质文化遗产名录的通知》,“汉中面点”被列入汉中市第二批非物质文化遗产名录。

2011年,根据《陕西省人民政府关于公布第三批非物质文化遗产名录的通知》,“汉中面塑技艺”被列入陕西省第三批非物质文化遗产名录。

秦镇米皮

秦镇米皮是陕西Xi户县的传统小吃,属于陕菜。

相传秦始皇在位时,秦镇附近有10万亩水田。有一年,关中大旱,丰河缺水,朝廷催贡大米。农民们不得不挖井灌溉田地。费了九牛二虎之力,他们最后下的粮全是稗子。精米质量太差,无法向皇帝进贡,农民又怕自己入了欺君之罪。当时有个农民叫李十二世,他把刚铺好的米用水打湿,磨成米粉和浆糊,然后倒在箅子上,蒸熟,切成条状,叫米线。

大家尝过之后,都惊叹不已。李十二世带着米皮和朝贡的人来到咸阳,殷勤献上米皮,跪下,请万岁,尝一尝。皇帝尝了米皮,好吃又升值,让秦都镇的贡品只献米皮,不献大米。后来,李十二世于某年正月二十三日病逝。为了纪念他,秦镇地区的人们蒸米粉吃,纪念这个为人民做出贡献的人。这种米皮延续至今,已成为鄠邑区秦镇的知名小吃。

秦镇米皮选用鄠邑区丰河西岸的大米,皮质上乘。上菜时配以绿叶菜、花椒粒、芝麻酱、芥末、蒜泥、酱油、香醋、味精等调料,使其酸、辣、筋、爽、爽,风味独特。

腊汁肉夹馍

肉夹馍是陕西省的地方特色之一。陕西腊肉包子的传统制作方法有卤制腊肉(选料刀工、腌制风干、卤肉)和白吉馍的制作。主要以猪肉、面粉、高汤等原料,配以各种香料和调料制成。

“肉夹馍”这个名字来源于古汉语,是一种介词宾语,意思是“肉夹馍”。吮吸肉,战国时称为“冷荤”,在秦、晋、豫三角的韩国早已有之。秦朝灭汉后,制作技术传到了秦朝的长安(Xi)。北魏官员贾思勰所著的《齐姚敏书》记载了“腊肉”的制作方法。

腊味肉夹馍是用猪硬肋肉,多种中草药,浓郁的老汤,慢炖而成。风味特殊,久贮不腐,瘦而无渣,肥而不腻口。即墨,这种馒头很多地方叫烧饼。它不是蒸的,而是烤的。但是Xi人说那是馒头,不是烧饼。Xi安的白吉馍是用传统的三扇炭火慢慢烘烤而成的。其特点是白色,形状奇特,人称“铁箍边,菊花心”,皮脆肉嫩,中心中空空,夹肉容易,口感香甜。因为中心空是空的,安人也叫它两张皮,也叫白。肉要炖透,炖透,完全入味。晚上炖肉的话,早上吃包子,肉炖半宿再炖半宿。腊肉包子夹肉的时候要注意“宁可要肉也要其他包子,不要肉也要其他包子”,意思是肉要剁碎剁碎,肉一出来就要夹。

腊肉肉夹馍可以像街边小摊一样,加点辣椒,香菜,甚至一个鸡蛋。但是正宗的Xi腊汁肉夹馍不加这些东西。

2012年,腊汁肉夹馍入选纪录片《舌尖上的中国》第二集《主食的故事》系列美食之一。肉夹馍的味道是肉多、酥、软,吃的时候应该是肉多、酥、软,而且不加汤油足。

春天的西葫芦

春馋葫芦头是陕西Xi的一种著名传统小吃。它是用肥肠、调味料和馒头烹制而成的。

葫芦头源于宋代市井食品“煎白肠”。猪的大肠粗大,形似葫芦,故名“葫芦头”。现在已经从大肠发展到包括海鲜在内的很多品种。这汤醇厚、新鲜、可口。是一种高饱和脂肪酸、高胆固醇、高碳水化合物的食物。如果加入海鲜,可以增加蛋白质的含量。

盛唐时期,祖籍陕西耀县的著名医学家孙思邈,在京都长安(今xi安)一家专做杂猪杂羊的店铺里,吃炸白香肠。吃完后,他觉得又腥又腻。当他向店家询问制造方法不当时,他告诉了他窍门。他从药用葫芦中取出胡椒、茴香(anise)、上元桂等香料,放入煮肉中去腥去腻,与药用葫芦一起食用。从此,炸香肠一改往日风味,香味四溢,顾客盈门。多亏了孙思邈,店老板把药葫芦挂在门前,把自己卖的食物取名为“葫芦头”。到了清朝末年,Xi安的街头出现了很多猪杂羊肉店。

1923年,原猪肉店的小掌柜何也承担起了管理猪和羊的任务。为了在竞争中取得优势,他在唐代葫芦头的基础上进行改良,选用大肠头(猪直肠,肥腻腻)和葫芦头(大肠与小肠连接处长约33厘米的肥肠,形状厚如葫芦,肥而不腻),配以肚、白肉、鸡肉、骨头汤,做工细致,肥嫩可口,不油腻,独具一格。因为生意兴隆,1931年,在Xi安南广济街开了一家专营葫芦包子的小店。后来,一位山西籍的美食家,取杜甫《春夜喜雨》诗中“好雨知时节,当春发生”的寓意,将这家小店取名为“春发生”,在西北声名远扬,远近闻名。

当你来到Xi安,不要错过春天的葫芦头!不喜欢大肠的可以试试素菜,没有辣味的更好!

冰峰

冰峰是Xi每个人都知道的。它在Xi安已有65年的历史。在世界级饮料品牌的强势进攻下,冯冰顽强生存,越战越猛。

“冯冰”是一种甜橙味汽水,装在玻璃瓶里,每瓶200毫升。相对于其他五颜六色的饮料品种,比较单一,似乎没有什么优越性。但是,对于Xi人来说,它是一个民族品牌,凝聚了几代Xi人的感情。在Xi安市场,几乎看不到任何广告和宣传,但很多Xi人始终记得“冯冰”最早的广告“从小喝”,这也成为很多Xi人坚定不移选择“冯冰”的重要原因。

凭借稳定的产品质量和完善的销售网络,自1987年以来,“冯冰”牌碳酸饮料荣获“中国食品名优产品”、“消费者喜爱的产品”、“中国商业企业信用单位”等多项荣誉称号。2007年,在中国Xi安经济影响力调查评选中,冯冰荣获十大最具影响力品牌。

冯冰汽水品牌至今已有66年历史,年均销量5000万瓶,占当地同类市场份额的70%以上。

Xi糖业烟酒副食集团有限公司冯冰食品饮料分公司是陕西省大型骨干饮料生产企业,其“冯冰”牌果味碳酸饮料已有65年历史。“冯冰”作为陕西名优饮品的主导产品,注重本土化、亲情化的营销理念。“冯冰”牌果味碳酸饮料在Xi安玻璃瓶饮料中的市场占有率常年保持在80%以上,是玻璃瓶碳酸饮料市场的领头羊。

Xi糖业烟酒副食集团有限公司Xi冯冰餐饮分公司始终坚持“以质量求生存”的原则,严格执行国家产品质量标准。在生产过程中,精选优质原料,引进德国原装O+H生产线,采用世界一流的反渗透水处理和配料工艺,并采用无菌灌装技术进行全线密封,从源头上保证产品质量。

走在Xi安的大街小巷,餐馆里到处都是冰峰。冰峰、凉皮、肉包子被陕西人亲切地称为“三秦包”。

陕西地菜可谓是五花八门,好吃!

油泼面、菠菜面、腰带面、biangbiang面、淀粉面、岐山面都是家常面食。其中最著名的是biangbiang脸,写起来很费劲。但陕西人从小就会背它的口诀,说得很简单:“一点飞上天,黄河弯两头,八字口阔,字往前,左一扭,右一扭,东一长,西一长,中间有个马王,月字边,心字底,一钩。

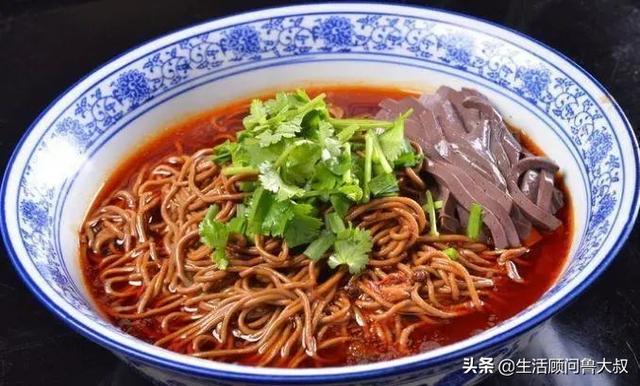

荞麦面条乐和

荞麦面乐和是一种由荞麦面、羊肉、土豆、香菜等制成的美味食物。是陕西省著名的传统面食小吃。被誉为北方三大特色面食之一,与兰州拉面、山西刀削面齐名。

锅盔

锅盔又名锅盔、干磨,是陕西关中地区和甘肃武威地区城乡居民喜食的地方传统面食小吃。蛋糕直径有两英尺,又圆又厚,像个锅盖。

锅盔是陕西八大怪之一。叫做“壶盔似壶盖”,即头盔状,顾名思义,也叫壶盔。锅盔制作工艺精湛,素有“干、脆、白、香”之称。硬而有嚼劲,内脆外脆,洁白晶莹,醇香可口。

锅盔形似菊花,火色均匀,皮薄如纸包子,用手分层,刀削如羊脂。入口越嚼越有嚼劲,越咽越香。它又脆又香,耐储存,寿命长。如果你有赣州锅盔,在同一辆车上没看到也能闻到。

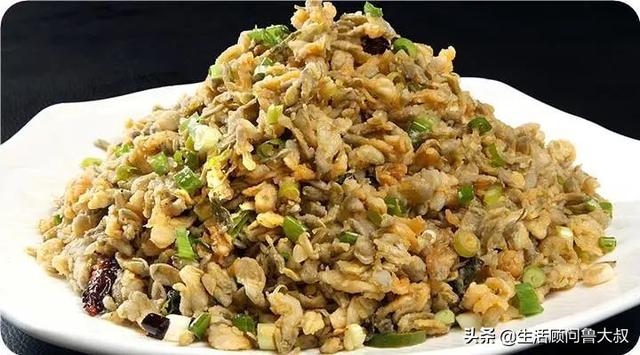

槐米

槐米是陕西省的地方小吃,以槐米为主料,配以面粉、玉面、大蒜、盐、辣椒油等辅料。陕北人通常把花序上的花摘下来,洗净,用开水焯一下,掐掉水分,然后用特制的“橡皮擦”把土豆搓成扁丝,把土豆丝和槐花放入盆中,倒入适量面粉搅拌均匀,放入笼中蒸20分钟左右,蒸好后用调好的汁(一般是大蒜、辣椒面、味精、葱白)

烤饼

烤饼zèng gāo,一般被陕西人称为京gāo,是xi,关中和晋南地区的传统小吃,用糯米,红枣或蜜枣蒸。现在,有些会添加红豆、葡萄干等...然后放在铁蒸锅上蒸。

蒸糕历史悠久。蒸笼是中国古代非常古老的蒸笼,由陶、铜、木、铁等制成。铁蒸笼经过民间的传承,一直保存至今,用它制作的蒸粘饼风味独特。

吃糯米糕会上瘾!有一个作家,黎明七点跑步,八点在糯米糕摊吃三碗,回到紧闭的大门写作到下午四点,已经写书好几年了。他很强壮,黑眼睛,但他不近视。烤饼真不愧是Xi安的特色小吃。看看蒸橘子酱蛋糕的深口大锅,完全是“生的”:口宽2.6尺,锅深2.8尺,铸铁做的。陕西古语称这种大锅为“橘子酱”,橘子酱饼也因此得名。卖橘子酱蛋糕的商贩也很“生”。用橘子酱蛋糕蒸出来的铁橘子酱被外面的煤烟熏黑了,于是他们直接搬出了大排档,颇像一个巨大的黑鼓。

其实这种铁甑并不是秦独有的,二十年前全国各地几乎都可以看到。古代有蒸锅的陶制器皿,商周有铜制器皿。宋代大诗人陆游写过《秋花歌》这首诗,诗中写道:“长竹签打珠照地,大竹签烹玉香村”。但是,宋代的蒸笼已经是铁蒸笼了。

改革开放以来,生活发生了翻天覆地的变化,使用了两千多年的铁蒸笼逐渐淡出了百姓厨房。只有在陕西,古风犹存。至今,农村农民的大部分炉灶仍在使用这种巨大的铁蒸笼。不仅仅是反驳,陕西人的饮食很大,像羊肉和包子的老碗,喝汤的大盆,甚至喝茶的大茶壶。总之,大锅饭,大碗盛酒,吃得开心,只有大了才开心,造就了这里的饮食文化。就连陕西人也天生黑红脸型,方脸,酷似一尊大铁蒸笼。

蒸笼饼的铁蒸笼虽大,但蒸笼饼柔软细腻。这种点心是用糯米、扁豆和红枣蒸的。蒸熟后,远远就能闻到糯米特有的香味。意面蛋糕也很好看。底层白米饭浸润枣色,呈鲜红色,最上层都云是咖啡棕色,最上层是红枣,已经烂成暗红色的枣泥。摊贩们在枣泥上撒上一层绿色的葡萄干,糊饼的颜色更加丰富清晰。味道很好,又粘又甜,热量也很多。尤其是在秋冬季节,Xi市内随处可见年糕的街头小贩,许多上班族也将年糕视为必不可少的早餐。

牛羊肉馒头

牛羊肉泡馍是陕西,尤其是xi的一种美味。

据史料记载,牛羊肉小笼包是由古代的牛羊肉汤演变而来的。《礼记》、《先秦诸子》等很多古代文献都有提到牛羊肉汤。起初,它主要用于祭祀和皇家宴会。

牛羊肉泡馍不同于一般的食物,它的烹饪技术非常严格。蒸馒头,煮肉,切肉,蒸馒头的工序一定要娴熟细致。用肉煮出来的“包子”又脆又干,在汤里散不出来。在吃之前,顾客必须把“蛋糕”分成小块。馒头越小越好。这是为了方便五味入馍。一些牛羊肉包子铺已经在用绞肉机了。把包子掰开后,再煮。煮包子讲究汤汁配包子,调料适当,火候强劲,盛碗及时,满足原汤成包子,包子香的要求。

蒸牛羊肉包子不仅讲究烹饪,更讲究“能吃”。没有经验的人总是习惯在吃饭前用筷子来回搅拌,这是大忌。“崂山”的吃法是从一边一点一点地“蚕食”,这样就能一直品尝到美味。吃的时候也可以根据自己的口味加入糖和蒜,或者香草、辣椒酱、香油等香料。吃完后喝一碗“高汤”(就是原汁炖粉条),会觉得神清气爽,神清气爽。

陕西牛羊肉包子被选为国宴。特别是位于安东街的黎明牛羊肉馒头店,1987年在原有牛羊肉馒头的基础上,用海参、对虾、鸡片、松茸、羊肉等制作了十余种“馒头盛宴”。不同的口味,不同的深浅,不同的香味,色、香、味、形俱佳,不仅是美味,更是艺术欣赏。不仅受到国内客户的欢迎,英、美、法、日、德、俄等国的客人也到此参观。

作为Xi安牛羊肉泡馍的代表,Xi安“同盛祥”牛羊肉泡馍制作技艺近日被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。

胡辣汤

肉丸子糊麻辣汤,Xi安当地著名的美食,多用于早餐,配以煎饼。它营养丰富,饥不择食,在Xi安的大街小巷随处可见。

肉丸糊麻辣烫主要是纯面筋的新鲜牛肉丸,薯片,甚至是白薯片,花菜,西葫芦,蒜苗,胡萝卜。调料是芝麻、咸鲜花椒粉和各种天然香料。吃的时候淋上花椒粒、香油,还有手掰的脱脱包子,味道独特。

赣县豆腐脑

豆腐干是陕西省赣县地区的传统小吃,属于“赣县四宝”之一。不仅细腻,而且嫩滑香辣可口,营养价值很高。其特点是“酸辣”,是滋补品中的珍品。

县城的豆腐干大多用的是河泉水,虽然是半固态,但是不会散,不会翻,不会碎,用浅勺轻轻舀进碗里。如果是双倍的话,会不断的折叠。加入盐、姜、蒜泥、酱油、五香醋和辣油。真的是红白相间,香辣开胃。

陕西还有很多其他的美食,比如土豆擦地,八宝椒,桂花稠酒,小炒,鱼和鱼...想了解更多陕西元素,欢迎收看电视剧《装台》!

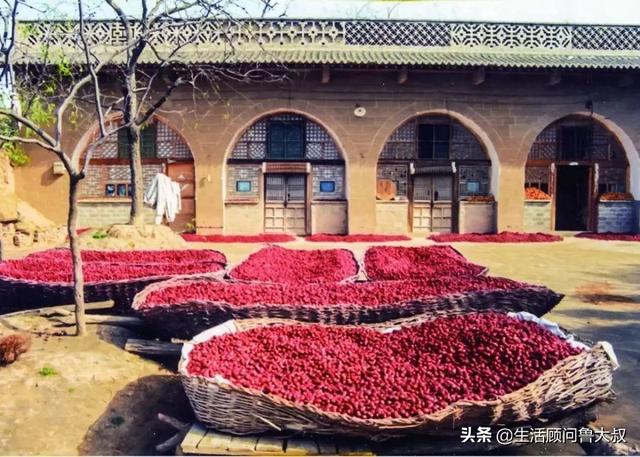

郏县古枣园

郏县古枣园,位于郏县朱家坬镇泥河沟村,是世界上保存最完好、规模最大的千年枣树群,总面积36亩,各年龄段古枣树1100多棵。泥河沟村又被称为“天下红枣第一村”。

郏县有3000多年的红枣栽培历史。长在古枣园里的两棵古枣树,专家估计有1300多岁了。至今根深叶茂,硕果累累,被誉为“枣树之王”、“活化石”。佳县有着深厚的红枣文化历史。千百年来,耐旱枣树被视为人们的“救命树”和“铁杆庄稼”。

每年的正月,人们都会祭拜“枣神”,祈求红枣丰收。逢年过节,人们要做枣糕、枣包子、枣焖饭等传统食品来庆祝。长辈给孩子红枣枣串,希望孩子早日长大,过上甜蜜的生活。悠久而浓郁的枣文化气息弥漫在郏县人的日常生活中。枣树具有增加空空气湿度、保持水分、土壤和养分等生态功能。在黄河沿岸的坡地上,其生物多样性保护、水土保持、涵养水源、防风固沙等生态功能尤为重要。

随着时间的推移,郏县的古枣园正遭受着岁月的侵袭和人为的破坏,传统的枣文化和民俗也面临着失传的危险。目前,郏县人民政府根据农业部对我国重要农业文化遗产保护的要求,制定了郏县古枣园系统保护发展规划和管理办法。通过动态保护、适应性管理和可持续利用,保护古枣园,传承枣文化。

临潼石榴

临潼石榴是陕西省Xi临潼区的特产,是中国国家地理的标志性产品。

临潼石榴是中国石榴中的极品,以色泽鲜艳、果大皮薄、汁甜、仁软可口、肥残少、品质好而闻名。经过2000多年的栽培和育种,临潼石榴形成了几十个各具特色的优良品种。不仅有香甜可口的食用品种,还有红花绿柳的观赏品种。

果实圆形,平均单果重350g,最大单果重800g。果表面洁净,鲜红,萼尖直立,萼片张开。粒大,鲜红,百粒重39克,汁甜可口,品质极佳。它位列中国五大名石榴之首,被列为水果中的珍品。一直是封建帝王的贡品,在九州享有盛誉。

关于临潼石榴的起源,有一个神奇的传说。相传女娲炼石补天时,在骊山脚下丢失了一颗红色宝石。有一年,安史国王子打猎时,在山林里看到一只快要冻死的金翅鸟。他急忙把它带回宫里喂养,治病。金翅鸟被救后,为了报答太子的救命之恩,他把骊山脚下的红宝石带到安史国的御花园里珍藏了很久,很快就长出了一棵花红叶茂的稀有树,安史王把它命名为“安石榴”。

临潼石榴营养丰富,富含维生素C、石榴多酚、花青素等微量元素和矿物质,具有抗衰老、美容养颜、排毒、降血脂、降血糖、降胆固醇等多种功能。白居易曾写过一首诗赞美:“阳光血细胞会滴到地上,风会转焰烧人”。

2020年1月19日,临潼石榴入选第五批中国重要农业文化遗产名录。

兴平花椒

陕西省兴平市位于关中平原腹地,总面积507平方公里,总人口58.4万人,其中农业人口46.4万人。辖7镇4乡3街道办事处223个行政村。这里地势平坦,土壤肥沃,灌溉方便,光照充足,地下水资源丰富,素有“关中白菜心”、“平原粮仓”、“香蒜之乡”之称

兴平地区年太阳总辐射110.1 cal /cm2,日照时数2005.4小时,年平均气温13.1℃,最高气温42.2℃,最低气温-19.9℃,年平均降水量528.4 mm,海拔390-541.8米。这是大蒜和胡椒生产的有利地区。

辣椒和大蒜是兴平市的传统农产品,有着悠久的种植历史。它们被誉为“唐蒜、明椒”,在农业生产中占有重要地位。兴平花椒种植面积3.5万亩,年产花椒7000吨。兴平辣椒生产基地属于典型的温带半湿润大陆性季风气候,光热资源丰富,雨热同季。年降水量的85 ~ 90%集中在辣椒生长旺盛期,有利于辣椒的生长发育。

此外,兴平市辣椒生产基地海拔400-500米,生长期季风多、风缓,明显有利于改善辣椒作物的通风透光条件。因此,兴平的线椒色泽红亮,辣味浓郁,营养丰富,口感好,清香扑鼻,在国际市场上被誉为“椒中之王”,“一枝独秀”。

兴平市自唐初开始种植秦椒,至今已有1400多年的历史。经过几代人的艰苦栽培,结合当地独特的土壤和气候条件,逐渐培育出了今天在国际市场上享有盛誉的世界第一辣椒——兴平线椒。

兴平辣椒的特点是株型紧凑,果实集中,果长,果顶坚实弯曲,果肉厚,含油量大,辣味浓。含有人体所需的多种维生素、蛋白质和氨基酸,具有开胃、健脾、活血、健美、减肥的作用。远销东亚、东南亚等10多个国家和地区,深受海内外客户的青睐。

贾三灌汤饺子

贾灌汤包是陕西安的一种传统小吃,属于陕菜。这道菜是Xi的小吃之一,名气最大,最响亮。只要你找到了贾三的灌汤包,就算你找到了真正的Xi小吃。

顾名思义,汤圆是包子的一种,但是里面有汤。这是为什么呢?其实就是一层够用的纸,刺不到也破不了。如果你不知道,你以为你用了什么工具把汤倒进了包子里。不然汤汁早就在馅料里了,只是你在包之前把原来的牛骨髓汤打在馅料里,用特殊工艺包好之后,放在蒸笼里蒸,不漏。

汤包里的汤不能漏,包子不能粘蒸笼,全靠厨师的本事。正宗的汤包是清真食品,一般都是牛羊肉馅的。北京的灌汤包虽然还是贾家开的,但也许是为了适合更多人的口味,加入了三鲜馅、素馅等品种,味道自然不如牛羊肉。

包子上来后,要蘸调料吃。调味品是店里专门加工的醋和花椒粉。馒头是热的,但不要等着吃。一不留神,一咽下去,包子里的热油汤要么烫到你嫩嫩的舌头,要么撒得满脸都是花。不好意思,那是汤包吃的。我喜欢它。如果我没有到达那里,我就不能理解三昧。

贾三依托优秀的民族传统和代代相传的专业精神,经过三年的初创、五年的奠基、十年的潜心发现、二十年的不断创新,以“灌汤”的形式打造出了一系列名为“贾三”的菜系。“贾三的灌汤包”的价值和意义不仅仅局限于为Xi安美食广场填空,他的灌汤包里包含了很多发人深省的东西。

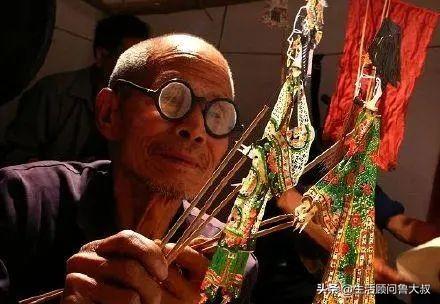

华县皮影戏

皮影戏,又称木偶戏和光影。在滑县,又称碗碗腔皮影戏(曾称石腔),滑县皮影戏是中国乃至世界上最古老的传统民间艺术,是民间工艺美术与戏曲的巧妙结合。

古称华州的华县,是黄河流域中华文化的发祥地之一。早在7000年前,华县就有了人类生活的印记。现在,境内的老观台文化、仰韶文化、龙山文化等古遗址,无不展示着中华先民繁衍生息、创造文明的轨迹。在漫长的历史岁月中,华县一直是都城和礼仪之邦。涌现出以唐代著名军事家、政治家郭子仪为代表的一大批杰出人物,是历代“人文荟萃之地”。为皮影戏艺术的发生、发展和传承奠定了坚实的基础。

滑县皮影戏制作精美,雕刻精美,深受百姓喜爱。制作过程如下:将牛皮或驴皮浸泡、刮成半透明状,然后打磨、上色、雕刻、上色、熨烫、拼接。花县皮影戏主要由人物、布景和道具组成。人物身高1尺左右,额头突出的大头,色彩鲜艳,图案精美。人物的颈、肩、腰、膝、肘等十个地方都有轮盘绳,可以自由活动。通常面部特征反映人物性格,如平肩、皱眉以区分阳刚与阴柔,小丑常用圆口、吊眉、飞鼻,形象夸张幽默。

怀抱秦越,手挑皮影戏,在幕后的光影中用稚嫩的碗腔唱出沧桑;吃一碗面,抽一根烟,在透明的白色窗帘上,用跳动的精灵,释放出古雅多彩的梦境。从4000年前到21世纪的今天,滑县皮影戏,穿越生活,穿越古今,堪称中华文化长河中一颗美丽的明珠,绽放出更加绚丽多彩的魅力。