来源:环球时报

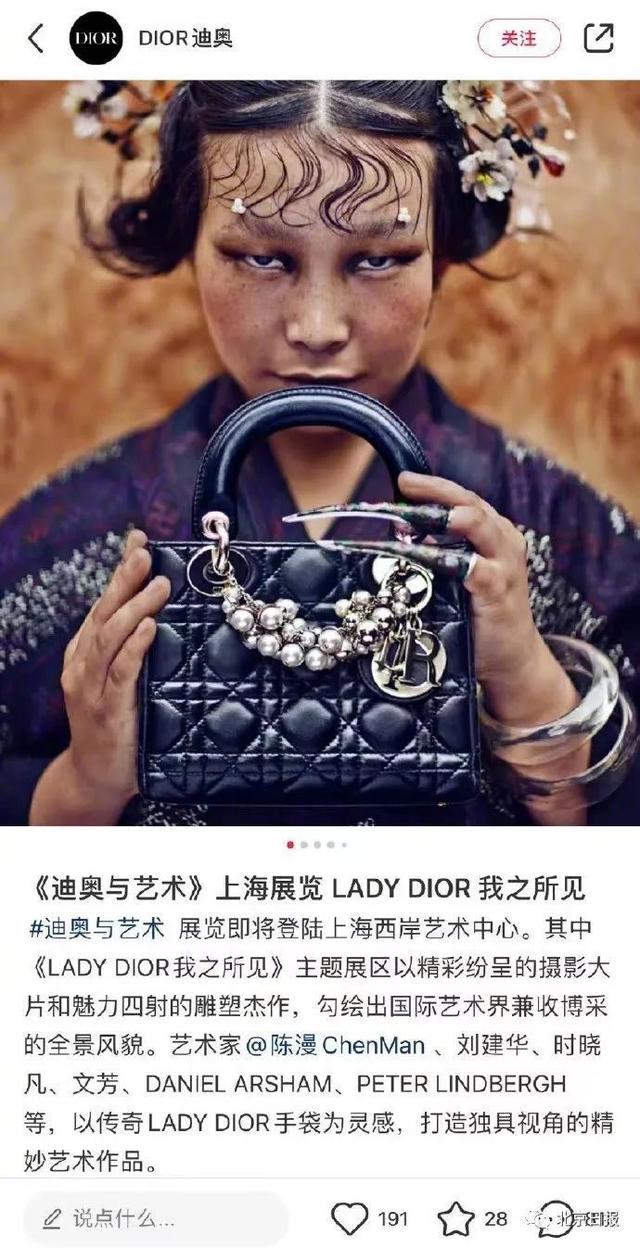

[环球时报记者蒋丰潘青木李文涛短房郝双燕丁雨晴]眼睛阴阴的,眼影很重,脸上无光,手上戴着盔甲...这是迪奥与艺术展上海站一幅摄影作品中的中国女性形象,涉嫌“极度不适”和“妖魔化亚洲形象”,在国内引起强烈反感。拍摄这张照片的中国摄影师陈漫被质疑为“盲目迎合西方刻板印象”。也有人认为来自法国的时尚品牌迪奥是“罪魁祸首”——既然发布了,说明这张照片是被认可的。昨天,处于舆论风口浪尖的陈漫正式道歉,迪奥也发表声明强调“一如既往地尊重中国人民的感情”。这场风波或许结束了,但它绝不会是西方最后一场涉嫌“妖魔化”亚洲人的争议。一个值得讨论的问题是,这类事件的背后,是东西方美学的激烈碰撞,还是西方的种族主义?

一个日本女人听到“这是亚洲人”后说:“你搞错了!”

对于这张迪奥照片的观感,《环球时报》记者采访了很多外国人,得到了截然不同的答案。“眼神很吓人,整体气氛有点诡异。”美国画家尤兰达看到照片时,看着记者的眼睛说:“她的眼睛和你的不一样”。约兰达在采访中表达了自己的困惑:“中国这是什么年代,古代?不,她手里拿着一个迪奥包。雀斑应该表现出活泼可爱的气质,但她并不可爱。中国女人这样的样子和我在现实中看到的完全不一样。”

《环球时报》驻日本记者将照片打印出来,在东京艺术剧院外的喷泉广场随机采访了4名日本民众。“这是一个来自非洲部落的女人吗?”一位推着婴儿车的年轻妈妈第一次看到照片时问道。当听到“这是亚洲人”的回答时,她瞪大了眼睛,突然摇了摇头,用愤怒的语气对记者说:“你搞错了!”然后来了一位60多岁的女士,她是一所私立大学的讲师。她看着照片看了一分钟,然后用询问的语气向记者“介绍”:“从发饰上看,我觉得这是一个生活在中国云南的少数民族妇女,但她的眼部特征像典型的蒙古族。只是要说中国人,我首先想到的是汉族。”

一名日本男大学生愤怒地对《环球时报》记者说,这是对中国乃至亚洲女性的“侮辱”。“欧美人太孤立,总是看不起亚洲国家”。在贸易公司工作了40多年,一直在美国和新加坡常驻的男性受访者,冷笑说这是欧美人想象力创造出来的神秘亚洲人。“他们分不清中国人、韩国人、日本人和越南人。”他们和欧美人的外貌差异越明显,就越符合他们的想象。

欧美人分不清亚洲人长什么样,这也是韩国演员巨智勋最近在接受外媒采访时被问到的问题。11月初,他登上了德国杂志《偶像先生》的封面。有韩媒称,这本杂志在采访中提到了一个“略带种族主义性质”的问题,即“听到亚洲人长得都差不多,你会不高兴吗?”“在我们眼里,白人长得都一样,只有布拉德·皮特和汤姆·克鲁斯长得不一样。”菊治浑的回答被韩国舆论认为是“幽默风趣,他回应了”。

《环球时报》记者的一位韩国朋友在谈到迪奥的这张照片时,觉得化妆有点难看,但更多的是从它想表达的意思中能理解。在她看来,迪奥想传达女性对品牌包包的需求和渴望,“而她的眼神强调了这一点”。她认为每个地区有不同的审美是正常的。“西方不需要迎合东方的审美”。

法国教师雅克告诉《环球时报》记者,虽然不喜欢这样的作品,但他能理解摄影师的初衷:刺激视觉,从而产生新鲜感。雅克认为,单眼皮、小眼睛等“亚洲特征”很有品味,而欧美的大眼睛、双眼皮等外貌特征“比较单调”,“人们的审美是多元的,保持一定的包容度是必要的”。

关于东西方“审美差异”的争论已经存在好几年了。令人印象深刻的是,比如2019年美国版《VOGUE》杂志的封面照片,用的就是“山根宽、眼距长、眼睛细长”的中国模特高琪琪。日本国际超模傅永爱被欧美人视为日本乃至亚洲的“形象代表”。但在日本社交媒体上,她却屡遭人身攻击,甚至有网友称她为“爬虫女”。傅永爱在自传中也写道,因为身高和单眼皮,她从小学到中学都遭受过严重的校园欺凌,甚至试图自杀。

写过《如何在中国获得成功》的法国人J Beirne认为,中国人和欧洲人在审美上有很大差异。前者喜欢的其实是欧洲人的一些特点,比如对皮肤白、鼻子高、脸瘦、眼睛大、双眼皮、身材瘦的女性的一种偏爱。

很多亚洲国家的人习惯以白色为美。Vogue商业网站报道,2019年,全球售出近6300吨美白产品。其中,在印度销售的保湿霜有近80%宣称具有美白功能,这些产品在包括越南、印尼、泰国、菲律宾在内的东南亚市场占比超过50%,在中国约占30%。

德国摄影师:对西方人来说,这是有影响的

“美的标准不一样”,这是那些认为迪奥照片没有错的人的主要观点。在法国从事艺术广告行业的路易丝告诉《环球时报》记者,从20世纪末开始,时尚界的很多广告和摄影作品都在追求独特和创新,因此人们可以看到“震撼”的作品。“作品一旦刺激了人的感官,吸引了人的注意力,就是成功。美的标准是不断变化的,时尚界的作品不一定要以普通人的审美为标准。”

在巴黎大学任教的皮埃尔也告诉记者,时尚界的摄影作品往往超出了商业广告的范畴,需要从“艺术的角度”来看待。他认为,网络时代缩短了人与人之间的距离,但东西方审美差异等问题可能会加剧,“观念的冲突可能会更加激烈”。

“有种似曾相识的感觉,同时又能给人留下深刻的印象。”柏林的德国自由记者兼摄影师Emilia看到迪奥的照片的第一反应,证实了法国受访者所说的话。她告诉《环球时报》记者,照片中的女性形象对像她这样的西方人影响很大,“显示了摄影师的水平和艺术创造力”。

但艾米莉亚也表示,“如果你翻阅欧洲书籍,你会发现这样的形象比比皆是,迪奥照片中的人物具有西方视角下亚洲女性的典型特征”。她说,除了中国,西方人对亚洲其他国家的女性也有“固定的审美”。比如日本女性经常以艺妓造型出现,而韩国人则穿韩服。“一个多世纪以来,西方美学主导了世界美学,导致欧美很多人按照一套对亚洲女性的刻板印象来创作。”

有分析说,西方国家在艺术上有话语权,所以也掺杂了自己对审美层面的理解,其他民族和国家成为西方人认同的“他者”。

北京大学教授张颐武23日接受《环球时报》记者采访时表示,东西方之间存在审美距离。一方面有偏见或者价值观的问题,另一方面也是历史积累的结果。对亚洲人的刻板印象,比如斜眼、大脸,至少存在了一个世纪。“虽然有许多反思和批评,但我们认为,它们并没有产生实质性的结果。在一般的西方公众和社会认知中,这样的刻板印象往往是习得的。

西方人对亚洲人有“刻板印象”,这是“历史问题”。我们可以从好莱坞电影中华人形象的变化中发现。“在我的整个演艺生涯中,我要么演过太多的性,要么演过吸鸦片使精神变坏的妓女,要么演过有危险异国风情的东方女巫...人家要我这种人演这个角色!”这是好莱坞第一代华裔女演员黄柳霜晚年对自己“银幕形象”的总结。可以看出她那细细的眉毛,大大的眼睛,齐整的刘海的经典造型给她带来的困惑和懊恼。

早年美国影视作品中的华裔形象不佳,与当时“排华”严重的社会背景有直接关系。1995年的默片《中国洗衣场》被认为是第一部有中国形象的好莱坞电影。里面的中国洗衣工很猥琐,被警察到处追。好莱坞有名的反派是傅满洲,他邪恶的中国巫师形象一拍就是十几个。细纹眼睛和小胡子结合的形象给西方观众留下了深刻的印象。《大地》中很少有中国女性的正面形象,好莱坞电影公司也选择白人演员出演。这种情况随着70年代李小龙[/k0/]的诞生而改变,“动作明星”开始成为华裔演员的标签。现在,杨紫琼、刘玉玲和明娜都有类似的定位。

当然,不可否认的是,时至今日,西方人的“亚洲审美”变得更加多元。比如出演《疯狂的亚洲富豪》的康斯坦斯·吴,出演《永恒家族》的gemma chan,都是符合现代审美的“大众美女”。在欧美国家使用的演员方面,出演美剧《荒原》的吴彦祖比较帅气,而出演《商祺》的演员刘思慕气质沉稳,身材精瘦,给人一种靠谱感。此外,西方主流广告和媒体中的“亚洲美女”越来越接近亚洲主流。

美国媒体人问:为什么用那么多过时的元素?

美国画家尤兰达明白迪奥照片引起了中国人的强烈反感。她对《环球时报》记者说,这家企业还固守着西方社会很久以前的“审美”,已经跟不上时代了。“一个推广亚洲市场的大品牌,必须符合当地的审美,才能被市场接受。一个没有美感的作品怎么可能让人向往?与其把这一事件归咎于审美差异,不如说迪奥应该让自己的审美水平与时俱进。”

“迪奥在上海的展览绝对不是以‘辱华’为目的。如果是这样,那就太傻了。”汉堡德国媒体研究学者费利克斯对《环球时报》表示,这场争议是由企业和摄影师的无知造成的。“归根结底,这是西方人处理亚洲市场事务的敏感度低造成的”。在他的解读中,这种照片可能是传统的亚洲女性形象与精致的迪奥产品之间的一种“对比”。

美国媒体人迈克认为,“这是典型的失败营销。这样受到新冠肺炎疫情打击的国际奢侈品牌肯定是想吸引中国市场,但这次迪奥踩了‘种族主义’的雷。”他在接受《环球时报》记者采访时说:“众所周知,不同的民族会被贴上一些习惯性的标签。这幅画充满了旧的‘亚洲标签’,不符合现在亚洲人的外貌特征。这不是种族主义是什么?如果能考虑到观众的感受,就不会只关注视觉冲击而忽略他们的心理。”

那么,如何定义「审美差异」和「种族主义」?迈克认为:“一般来说,人们对‘美’和‘丑’还是有一定共识的。如果你选择丑陋和过时的元素来描述一个群体,那么这就是种族主义。为什么不能用美的元素来塑造一个群体的形象呢?”

“审美差异和种族主义之间的定义非常复杂,”张颐武说。“但如果刻意突出一个差异,那么这种做法本身就包含了偏见。”他还强调,西方品牌在推广时要照顾当地文化的审美和价值观。如果不考虑相关问题,很容易遭到抵制,这也意味着对品牌口碑和价值的极大损害。

近年来,西方企业一方面高度重视包括中国在内的亚洲市场,另一方面却经常陷入“诋毁”“歧视”等纠纷。费利克斯认为,这种“矛盾”应归咎于欧美国家习惯于“凌驾于他人之上”,不主动深入了解亚洲社会,“或者当他们为此承担一定后果时,就会做出有效的改变”。张颐武认为,如果生活在西方国家的亚裔群体能够对此类纠纷做出坚定而强硬的回应,那么西方品牌也会关注这一问题。