在2020年新冠肺炎爆发期间,日本研究人员调查了决定人们戴口罩频率的原因。调查了各种原因,比如疾病的严重程度,保护自己不被感染,保护他人不被感染等等。,但只有一个原因对戴口罩的频率产生了显著影响,那就是看到别人戴口罩。在日常生活中,类似的事情还有很多。

在《影响力》一书中,社会心理学家罗伯特·西奥迪尼(Robert Siodini)解释了服从他人行为背后的七个基本原则:互惠、承诺和同意、社会认同、偏好、权威、稀缺和联盟。其中,社会认同原则很大程度上决定了人们的从众心理。比如在判断什么是对的时候,我们会根据别人的看法去行动,而不是事件本身对不对。社会认同原则指出,人们判断自己在一定环境下应该相信什么、做什么的一个重要方式,就是看别人在这个环境下相信什么、做什么。正如埃里克·埃里克·霍弗所说,“人们在自由行动的时候,常常会互相模仿。”

以下内容经出版社授权摘自《影响力》,与原文相比有删节改动,标题由编者添加。

影响》,作者罗伯特·B·西奥迪尼,陆佳译,湛卢文化和北京三联书店,2021年11月。

我们利用他人的行为来帮助我们决定做什么

社会认同原则指出,在判断什么是对的时候,我们会根据别人的意见行事。这个原则尤其适用于我们对正确行为的判断。在判断某种行为在某种情况下是否正确时,我们的看法往往取决于别人是怎么做的。所以,广告商很乐意让我们知道某个产品是“增长最快的”或者是“卖得最大的”,因为这样一来,他们就不用直接说服我们这个产品的质量有多好,只需要说其他很多人也是这么想的。

看到别人这么做,我就觉得这种行为是合适的,这种倾向通常很管用。与其少犯违反社会规范的错误,不如按照社会规范行事。很多时候,很多人在做的事情真的是正确的事情。社会同一性原则的这一特点既是它的长处,也是它的主要弱点。它和其他有影响力的武器一样,为我们判断如何做事提供了便捷的捷径。同时,选择这条捷径的人很容易受到沿途伺机而动的奸商的攻击。

问题就在这里:我们对社会认同的反应完全是无意识的、条件化的,所以有偏见的甚至是捏造的证据都可以糊弄我们。我们利用他人的行为来帮助我们判断在特定情况下该做什么;这完全符合有据可查的社会认同原则。不幸的是,当面对明显是由获利者捏造的证据时,大多数人会自动做出同样的反应。

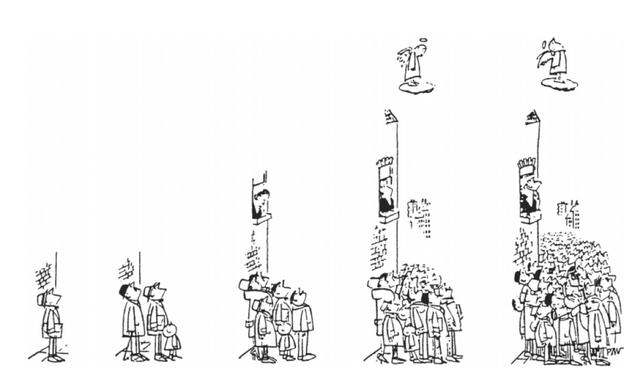

随大流,“抬头”。影响文本中的插图。

例子太多了。有些夜店老板还在会所空的时候,就故意在门口排队,为自己夜店的品质营造一种看得见的社会认同感。销售人员还被要求提及有多少顾客购买了他们自己的产品。每天晚上开门前,调酒师往往会在自己的小费罐里放几张之前顾客给的票,给后来的客人留下一个印象,那就是调酒师空叠钱当小费是常见的礼貌。出于同样的原因,教会募捐者会在募捐箱里放一些钱,以求产生同样的积极效果。基督教传教士还有一个广为人知的做法:他们会在观众中安排“托儿”,到了一定时间,这些“托儿”就会上台见证或捐款。当然,产品评论网站也经常受到虚假评论的污染,这些评论要么是厂家自己编的,要么是有人付费提交的。

同样,对音乐下载选择的研究也表明,流行会带来人气。在音乐网站上,当一首以前从未听过的歌曲被研究人员随机设置为流行歌曲时,它就变得更加流行。这个结果印证了一般的理解,从众一般是正确的。

电影《三傻宝莱坞》(2009)剧照。

为什么这些逐利者如此愿意利用社会身份赚钱?因为他们知道,人们强烈倾向于认为,如果别人在做某件事,那会更正确。销售励志顾问卡维特·罗伯特(Cavett Robert)在给销售培训生的建议中准确地总结了社会认同原则:“95%的人都爱模仿别人,只有5%的人能率先发起行动。所以,要想说服别人,我们提供的任何证据的效果都不如别人的行动。“证据不胜枚举。让我们看一看。

道德:在一项研究中,受试者在了解到大多数同龄人支持军队使用酷刑获取信息后,80%的人在公开和私下的意见中对酷刑表示了更多的接受和支持。

犯罪:如果犯罪嫌疑人认为其他人经常酒后驾车、在残疾人停车位停车、在商店盗窃、交通事故后逃逸,那么他们更有可能做出上述行为。

个人行为问题:如果当事人认为对亲密伴侣的暴力行为很常见,那么他以后自己动手的可能性更大。

饮食:在了解到大多数同龄人都在通过吃水果来保持健康后,荷兰高中生的水果消费量增加了35%(尽管他们持有典型的青春期态度,并声称无意改变)。

网上购物:虽然产品推荐并不是什么新鲜事,但互联网改变了游戏规则,让潜在客户可以随时接触到很多用户之前对产品的评论。结果,98%的网上购物者表示,真实的顾客评论是影响他们购买决定的最重要因素。

支付罚单:肯塔基州路易斯维尔市致信收到停车罚单的人,指出这些罚单大部分是在两周内支付的,这使得支付人数增加了130%,并使该市停车罚单的收入增加了两倍多。

科学:在2020年新型冠状病毒爆发期间,日本研究人员调查了决定人们戴口罩频率的原因。调查了各种原因,比如疾病的严重程度,保护自己不被感染,保护他人不被感染等等。,但只有一个原因对戴口罩的频率产生了显著影响,那就是看到别人戴口罩。

环保行为:如果当事人认为很多人通过回收垃圾、节约水电来保护环境,他们自己也会采取类似的行动。

就环保行为而言,社会认同同样适用于组织。许多国家的政府花费大量资源来监管、监督和惩罚那些污染空气体和水的企业。但是对于一些非法公司来说,这些努力都是徒劳的。他们要么完全无视规定,要么愿意支付略低于合规成本的罚款。然而,一些国家设计了有效的计划,通过启动社会身份引擎鼓励企业停止污染。该方案组织各行业对排污企业的环保绩效进行评估并公布分数,让相应行业的所有企业都能看到自己与同行相比做得如何。此举带来的整体效果非常明显,提升率高达30%。几乎所有的改变都来自相对严重的污染者,因为他们意识到他们的表现与同行相比是多么糟糕。

电影《社交网络》(2010)的剧照。

研究人员还发现,基于社会认同原则的方法可以在儿童身上发挥作用,有时甚至会取得相当惊人的效果。心理学家阿尔伯特·班杜拉一直在使用这种策略来消除不良行为。班杜拉和他的同事介绍了一种非常简单的方法来帮助恐惧症患者摆脱极度恐惧。

在最初的研究中,班杜拉和他的同事选择了一些害怕狗的学龄儿童,并要求他们每天观看一个小男孩与狗快乐地玩耍20分钟。通过这次展示,那些怕狗的孩子明显改变了反应。仅仅过了四天,67%的孩子就愿意爬进围栏和狗狗们一起玩了。当其他人离开房间时,他们会继续抚摸和逗狗。此外,一个月后,研究人员再次测试孩子们对狗的恐惧。他们发现,儿童对狗的恐惧的改善并没有随着时间的推移而减弱,儿童甚至比以前更愿意与狗互动。

研究者还对另一组极度害怕狗的孩子进行了实验,发现了一个很有实用价值的重要情况:要减少孩子的恐惧,没必要让另一个孩子当场和狗玩,播放电影片段也有同样的效果。如果电影片段中有很多小朋友和狗狗互动,效果会更好。显然,社会认同原则在这个时候发挥了作用。

不确定性让人随大流:受害者急需帮助,但所有旁观者都无动于衷

一般来说,当我们不确定、不清楚或者模棱两可、出乎意料的时候,我们最容易认为别人的行为是正确的。

对环境的不熟悉是不确定性传播的另一个原因。这种情况下,人特别容易跟着别人走。在经理给菜单上的一些菜贴上“最受欢迎”的标签后,这些菜的点餐率大大提高。虽然菜品的“最受欢迎”标签提高了各类食客(男、女、各年龄段顾客)的点餐率,但有一类顾客最容易根据受欢迎程度下单,那就是不常光顾、对餐厅不熟悉的顾客。此时,客户无法依靠现有经验做出决策,他们会强烈倾向于寻求社会认可。

仅凭这种洞察力,就有人成为了千万富翁。这个人的名字叫西尔万·戈德曼。

1934年,高盛买下了几家小杂货店。他注意到,如果顾客认为便携式购物篮太重,他们就会停止购物。通过这件事,他受到启发,发明了购物车。购物车最早的出现是一把带轮子的折叠椅,上面载着一对沉重的金属筐。起初,这种设备非常不合常规,以至于高盛的客户都不想使用它,即使他在商店里提供了足够多的购物车,将它们放在显眼的地方,并张贴了一个标志来解释它的用途和好处。戈德曼非常沮丧,但在他准备放弃的时候,他想出了一个通过社会认同原则来降低顾客不确定性的方法:他让店员推着购物车在商店里转悠。因此,他的顾客竞相效仿。这项发明很快风靡全国。在高盛去世前,他已经变得非常富有,资产超过4亿美元。

除了对具体环境不熟悉之外,另一种不确定性来自于我们对某个问题的现有偏好缺乏信心。这个时候,我们也特别容易受到社会认同的影响。我的同事马丁和曼金在拉丁美洲麦当劳餐厅做的另一项研究可以为此提供证据。大部分来麦当劳的顾客在点餐的时候都不买甜品,这让他们对自己的甜品喜好没有信心。因此,当社交身份信息告诉他们麦旋风是最受欢迎的选择时,他们购买麦旋风的概率明显提高。但是,由于大多数麦当劳的顾客对店内的汉堡比较熟悉,所以他们对汉堡的选择会有信心,所以即使告诉他们哪种汉堡最受欢迎,也不会影响他们对汉堡的选择。

电影《阳光小美女》剧照(2006)。

最后,在一项研究中,研究人员将受试者与大脑成像设备连接起来,通过观察前额皮质的背侧区域(大脑中与感知价值相关的区域)来监测大脑的反应。研究人员要求受试者浏览亚马逊上各种产品的评价。然后发现,如果受试者对自己对产品的看法缺乏信心,那么在看到别人越来越多的评论后,他们很有可能会追随后者。

在考察他人的反应和消除不确定性的过程中,我们很容易忽略一个微妙而重要的事实,那就是其他人也可能在寻找社会证据。尤其是在情况模棱两可的时候,大家都倾向于观察别人在做什么,这就会产生一个有趣的现象,叫做“多重无知”。对“多重无知”现象的深刻理解,可以帮助我们解释一个在美国各地频繁出现的谜题:受害者迫切需要帮助,而所有旁观者却无动于衷。

看客们袖手旁观的经典报道,始于《纽约时报》的一篇文章,在新闻界、政界、科学界引起轩然大波。20多岁的女孩凯瑟琳·吉诺维斯(Catherine Genovese)深夜下班回家,在她居住的街道上被杀害。令人惊讶的是,她的38个邻居只是隔着窗户看着这一切,没有人动动手指报警。这一案件在美国引起了轰动,并导致学术界做了一系列科学研究,以调查在突发事件中旁观者何时会提供帮助,何时不会。

近年来,研究者深入探究了邻居为什么冷漠,是否真的冷漠的细节。就本案而言,研究者甚至曝光了劣质新闻夸大社会矛盾等不择手段的报道方式。但由于此类事件的频繁发生,在紧急情况下,旁观者的介入仍然具有重要意义。答案之一是“多重无知”的效应会导致悲剧性的后果。

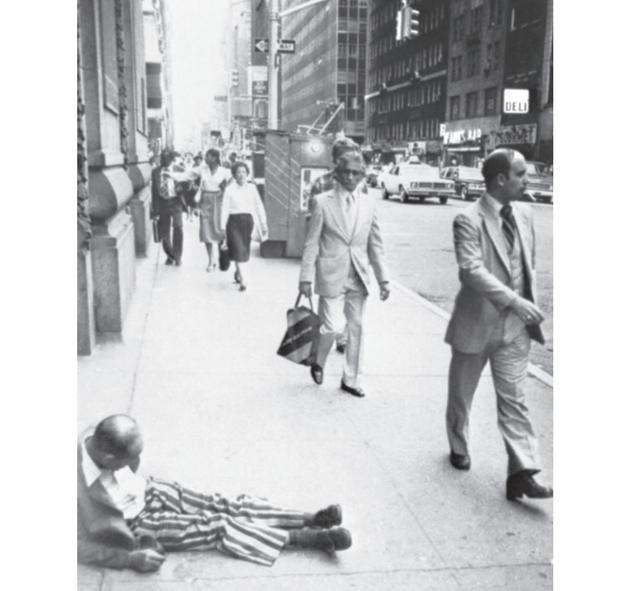

很多时候,突发事件乍一看好像不是很紧急。那个倒在巷子里的人是心脏病发作,还是只是喝醉了?隔壁的吵闹是需要报警的暴力打斗,还是只是情侣间不需要外界干涉的小冲突?到底是怎么回事?在这种不确定的情况下,人们自然会根据周围其他人的行动来判断。根据其他目击者的反应,我们可以知道事情是否紧急。

类似于图中的情况,不能确定问题人是否需要紧急救助,所以即使这个人真的需要帮助,恐怕人群中也很难有人伸出援手。想想吧。如果你是图中的第二个路人,恐怕你也会受到第一个路人的影响,觉得倒地的人不需要帮助。影响文本中的插图。

但我们很容易忘记,其他旁观者可能正在寻找社会证据。因为我们所有人都喜欢故作镇定,不慌不忙,可能只是偷偷瞥一眼周围的人,悄悄寻找证据。这样,在大家眼里,其他人全都是镇定自若,不打算采取任何行动。所以在社会认同原则的影响下,人们会觉得这个事件并不紧急。

关于旁观者何时会提供紧急救助,社会学家已经有了明确的结论:只要消除了不确定性,目击者确信有紧急情况发生,他们就有可能提供帮助。在这种情况下,帮助自己或寻求帮助的旁观者数量是相当令人欣慰的。以佛罗里达州的四个独立实验为例。研究人员模拟事故现场,让一名维修工播放。他们前后做了两个实验。当男子明确表示自己受伤需要帮助时,100%的旁观者都伸出了援助之手。在另外两个实验中,如果你想帮忙,你可能会触电,但90%的旁观者还是伸出了援助之手。而且不管旁观者是一个人还是一群人,主动提供帮助的概率都很高。

但是如果旁观者不能确定自己看到的是不是紧急情况,情况就大不一样了。

如果攻击者被贴上陌生人的标签,女性获得帮助的几率会大大增加

用不那么险恶的术语解释现代城市生活的危险,并不意味着这些危险已经消除。幸运的是,我们对旁观者的冷漠有了新的认识,这带来了真正的希望。有了这个科学的认识,突发事件的受害者可以大大提高自己获得他人帮助的概率。这里的关键是要意识到旁观者群体没能帮上忙,不是因为他们无情,而是因为他们没有把握。他们不帮忙是因为他们不能确定紧急情况是否真的存在,或者他们是否需要在这个时候自己采取行动。只要他们清楚地意识到自己有责任在紧急情况下进行干预,他们就有可能采取行动。

既然我们知道“敌人”只是不确定的,那么紧急事件的受害者就有可能减少不确定性并保护自己。想象一个夏天的下午,你在公园里听音乐会。演唱会快结束的时候,人们开始离开,你发现你的手臂有点麻木,但是你觉得没什么好大惊小怪的。但是,当你随着人群向远处的停车场走去时,你感觉到麻木的范围在扩大,你的手僵硬了,半张脸硬了。困惑中,你决定在树下休息一会儿。

很快,你意识到你有大麻烦了。坐下来一点帮助都没有。其实你的肌肉控制和协调能力越来越差。连嘴都动不了,也不会说话。你想站起来,但你不能。一个可怕的想法冒出来:“天哪,我中风了!”人们成群结队地从你身边经过,但大多数人并没有注意到你。有几个人注意到了你倒在树下的奇怪样子,或者你脸上难看的表情,但是他们四处寻找社会证据,却发现其他人并没有表现出关心,所以他们也不觉得有什么不对,只是走开了。那你就只能靠自己了。

如果你发现自己处于这样的困境,你能做些什么来获得帮助?由于你的体能在退化,所以抓紧时间很重要。如果你在找到帮助之前就失去了说话、行动甚至意识的能力,那么你获得帮助和恢复健康的机会就会大大降低。因此,迅速获得帮助非常重要。那么什么形式的帮助最有效呢?恐怕呻吟、叹息或喊叫都无济于事。他们能让别人注意到你,但信息量不足以让路人相信你有真正的紧急情况。

如果光靠喊很难吸引路人的帮助,恐怕你更应该有的放矢。其实你要做的不仅仅是引起别人的注意,还要大声喊出来你需要帮助。你不能让旁观者来评判你的处境。你不能让他们认为你不重要。你应该用“帮助”这个词来表达你需要紧急援助的事实。如果你弄错了,不要担心。

在这里,尴尬是你想要压制的头号敌人。如果你认为你中风了,那么你就没有时间去担心你是否把问题弄得太严重了。你是愿意忍受暂时的尴尬,还是愿意就这样死去,或者终生瘫痪?即使大声呼救也不一定是最有效的方法。也许它能让旁观者不再怀疑你此刻是否有急事,但它无法消除别人心中另外几个重要的疑惑:你需要什么样的帮助?我是应该出面帮忙,还是请更有资格的人来做?有没有其他人去找专业人士求助,还是我去?看客带着这些迷茫盯着你,生死关头的时间对你来说是那么的转瞬即逝。

显然,作为受害者,除了提醒旁观者你需要紧急救助,你还必须做得更多。你应该消除他们的不确定性,告诉他们如何提供援助,谁应该提供援助。那么,什么样的方法最有效最可靠呢?根据我们看到的研究结果,我的建议是从人群中找一个人,盯着他,直接指着他说:“你,那个穿蓝夹克的先生,我需要帮助。请叫救护车。”这样就排除了一切可能阻碍或延误救援的不确定因素。你把那位穿蓝夹克的先生放在“救助者”的位置上。他现在应该明白紧急援助是必要的;他也应该明白,负责提供帮助的不是别人,而是他自己;最后,他应该非常清楚如何提供帮助。各种科学证据表明,只要你这样做了,就应该得到快速有效的帮助。

所以,一般来说,当你需要紧急援助的时候,你的最佳策略是减少不确定性,让周围的人注意到你的情况,找出他们的责任。尽可能精确地解释你需要什么样的帮助,不要让旁观者自己判断,因为尤其是在人群中,社会认同原则以及由此产生的“多重无知”效应很可能让他们认为你的情况并不紧急。在本书提到的所有服从技巧中,这一条可能是最重要的,必须记住。毕竟,如果你没有得到紧急救助,你可能已经死了。

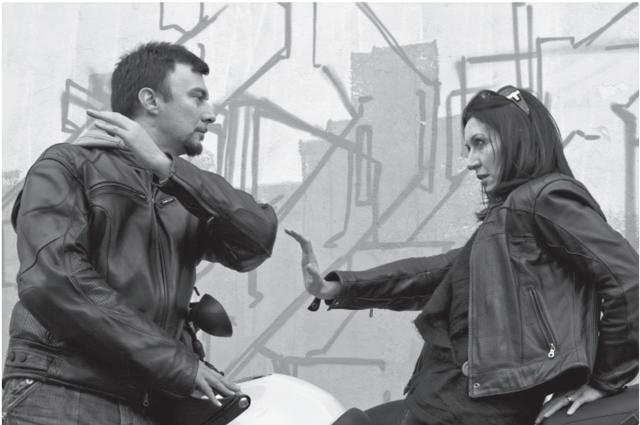

除了这种宽泛的提议,还有一种特殊形式的不确定性,只有女性在特殊紧急情况下才需要消除,那就是女性在公共场合受到男性身体攻击时的对抗。一些研究人员怀疑目击者不会给予协助,因为他们不确定两人关系的性质,因为他们认为干涉情侣吵架是一件吃力不讨好的事情。

为了测试这种可能性,研究人员要求受试者观看一场男女之间的公开打斗。如果两个人的关系没有明确的线索,男女被试中有近70%的人认为他们在恋爱,只有4%的人认为他们是完全陌生的人。其他实验提供了一些界定两人关系的线索,比如让女性大喊“我真的不知道我为什么要嫁给你”或者“我不认识你”。研究人员发现旁观者群体反应消极。虽然打架的严重程度是一样的,但旁观者不愿意帮助已婚女性,因为他们认为这是夫妻之间的私事,干涉只会让大家感到尴尬和不快。

当一男一女发生矛盾时,旁观者通常会认为两人是相爱的,外人介入是不必要或不合适的。为了摆脱这种认知,获得帮助,有关的女性应该大喊:“我不认识你”。

所以,如果一个女人和一个男人发生了肢体冲突,千万不要指望通过简单的喊叫来获得围观者的帮助。旁观者很可能将此视为家庭争吵,因此他们认为帮助是不合适的。幸运的是,研究数据为解决这一问题提供了一种思路:大声给攻击者贴上“陌生人”的标签——“我不认识你”,这样女性获得帮助的几率会大大增加。

原作者是罗伯特·B·西奥迪尼。

采编安也

编辑罗罗东

校对刘保清的引言部分