图片@视觉中国

温韬BT财经,作者|青山白鹭

即使Keep在电商业务上取得了惊人的成绩,但依然无助于亏损问题,Keep依然处于巨亏之中。

被誉为“铁业界人士的最爱”的APP即将上市。2月底,Keep向港交所提交了招股书,准备迎接“体育科技第一股”的冲击。

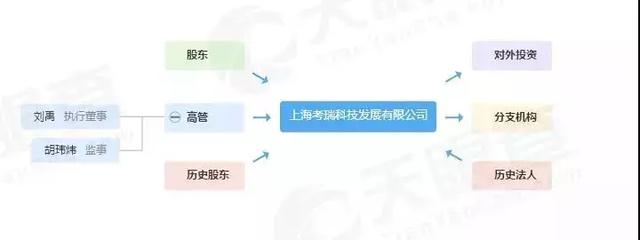

看似风头正劲的Keep,其实并不顺利。2021年3月,有消息称其有意登陆纽交所,但提交表格几个月后,又有消息称赴美IPO计划被取消。Keep取消赴美上市的原因尚未正式公布,但业内人士普遍认为与去年网信办开展整治APP非法收集和使用个人信息专项行动有关。Keep在招股书中也提到了这个监管风险因素。

Keep招股说明书中提及的监管风险因素

虽然中间有些波折,但Keep高速奔跑的步伐并没有停止。招股书显示,到2021年,平台MAU已经突破4000万,营收也从2019年的6.6亿元增长到2020年的11.1亿元,无论用户增长还是营收增长,都实现了跨越式发展趋势。

然而,媒体仍然聚焦于Keep的亏损缺口难以填补的问题,商业模式也存在困境。有媒体甚至称之为“血腥上市”、“融资补血”。

Keep的亏损是因为疫情反复。对于这个独一无二的“线上健身独角兽”来说,根本问题是如何找到自己的商业变现方式。

血淋淋的清单背后

Keep由王宁于2014年创立。王宁曾经因为太胖瘦了50多斤,由此产生了一个线上健身创业项目——Keep。

其实从行业数据可以看出,2014年恰好是国内健身行业爆发的一年,王宁可以说是处于风口浪尖上。根据IT桔子的统计,2014年,中国有300家健身公司(2015年这一数字再次翻倍),创下新高。

中国人生活质量普遍提高后,如何让自己变得更好,成了热门生意。随着瘦身塑形的趋势,Keep的生意越做越大。短短七年时间,获得九轮融资,其中不乏高贤、高盛、腾讯、GGV ggv资本、银泰资本、贝塔斯曼亚洲投资基金等明星机构。而且,Keep的用户数量在短短两年内就达到了1亿。到目前为止,Keep在行业内的平均月会员数和订阅会员数都远远落后于竞争对手。

目前,虽然Keep仍在高速增长,2021年月均用户在3000万左右,但Keep面临的最大问题是运营亏损也在不断扩大。

Keep招股书显示,2019年、2020年、2021年前9个月,Keep分别实现收入6.63亿元、11.07亿元、11.59亿元。对于公司经营来说确实处于高速增长态势,但同时可以看到,2021年前9个月Keep营收同比增速在放缓,增速仅为41.3%。

虽然keep的毛利率维持在较高水平,但净利润却一直亏损。招股书显示,2019年、2020年和2021年前9个月,Keep的毛利率分别为41.1%、45.1%和42.6%。同期,Keep净利润亏损分别为7.35亿元、22.44亿元和24.58亿元。调整后的净亏损(不包括股份薪酬

Keep在招股书中专门对此进行了解释,认为亏损是公司制定战略路径和优化商业模式的优先事项,收支平衡并不是第一考虑因素。

仔细分析Keep的招股书可以发现销售和营销费用是Keep盈利道路上最大的负担。

Keep招股书显示,2019年、2020年和2021年前9个月,Keep的相关费用分别为2.96亿元、3.02亿元和8.18亿元。需要强调的是,2021年前9个月的销售和营销费用实际大幅增长至342%,直接占同期总营收的70.6%,而这一支出仅占2020年同期的营收。

行业研究机构李华东认为,根据招股书,Keep的快速增长是建立在高额营销费用的基础上的,换句话说,就是为市场烧钱。通过对比所有创业型公司的发展历史,可以看出这并不是长久之计。随着公司运营和营销费用恢复正常,这种增长能否保持是个未知数,能留下多少用户也不好说。

Keep不仅营销费用高,营收层面也有问题。近几年付费客户单价有一定程度的下降。招股书显示,2020年和2021年前三季度月均订阅会员分别为186万人和331万人,但对应的人均支出分别为133元和115元,同比下降14%,这对难以盈利的Keep来说更是雪上加霜。

此外,Keep还在马尚的新业务线上,进一步加剧了资金紧张的现状。2021年,Keep宣布在PUGC内容上下功夫,打造自己的内容生态,尝试在线上线下业务间“反复跨跳”。原本减少亏损的Keep加大了烧钱力度。

Keep当时自信地宣布:“我们加强了对长期盈利的信心,因此我们战略性地增加了在流量获取和品牌推广方面的支出,以进一步获取、激活和留住用户。”

但这一切都导致了Keep净亏损不断扩大的趋势。截至2021年三季度末,Keep剔除优先股公允价值变动影响的净亏损高达7亿,调整后净亏损率为60%。换句话说,越来越迷失。

不断扩大的亏损加剧了市场的忧虑,也正是在这个时候,媒体开始质疑Keep寻求亏本上市的真实动机。

Keep的招股说明书编制者之一是高盛。

Keep的招股书相比其他公司的招股书略显敷衍。

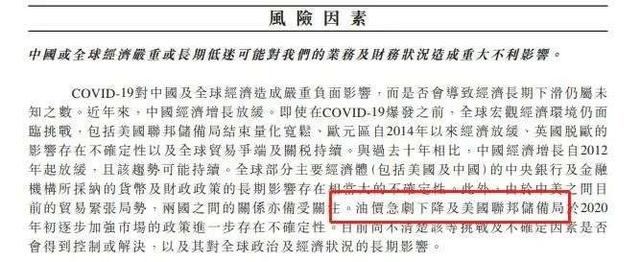

行业研究员刘墉指出,从Keep的招股书可以看出,投资银行(高盛等投行撰写)对Keep的商业模式可能并不了解,招股书有点敷衍,甚至出现了关联度不高的“国际油价大跌”的表述,看起来像是“为了上市而上市”,背后是资本过分强调公司的盈利能力,并不关注其商业模式和核心业务的健康程度。

健身平台还是电商?

从Keep招股书可以看出,其营收的主营业务分为三部分,即自有品牌产品的销售,占营收的60%,是三大业务中最大的一块业务;其次,会员订阅和在线支付占营收的30%左右,最少的业务是广告,占营收不到10%。

投资人魏鑫指出,在线健身平台一般模式比较轻,类似于其他互联网初创企业,但在线健身平台更依赖业务。而流量是基础,需要大量的健身内容和行业来匹配和配合,所以增值服务模式对于Keep这样的平台来说尤为重要,也就不难理解为什么产品销售在一个健身平台中占据了营收的大头。

Keep招股书也描述了这种模式。Keep招股书显示,健身解决方案围绕用户健身全生命周期,以在线健身内容、智能健身器材、配套运动产品三大业务主线为周期基础,形成会员订阅、内容付费、硬件销售、广告服务的收入矩阵。

说白了,Keep想形成一个用户“吃、穿、练”的生态闭环,从而增加用户粘性和盈利点。原因可以理解,但是Keep的商业化之路并没有想象中的那么顺利。

以健身平台起家的Keep,一直在探索健身课程以外的业务,拓展了多条业务线,如销售健身内容、健身器材及配套运动产品,探索智能穿戴设备的研发,甚至探索线下重模式。

保持抓好“电子商务业务”。2017年,其尝试在Keep Mall平台上销售自有品牌的智能硬件产品跑步机,随后推出智能手环等健身器材。2019年将电商业务拓展至餐饮、服装、健身器材销售,随后推出健身餐、代餐饮品等服务。

Keep甚至在电商业务上取得了惊人的成绩。截至2021年底,Keep共售出120万只Keep手环、18万台跑步机、6.7万辆智能自行车以及大量哑铃和瑜伽垫。根据燃烧知识咨询的报告,到2021年底,Keep智能自行车销量全国第一,Keep自主品牌的瑜伽垫也当选2021年销量冠军,市场份额14.9%。

当时甚至有媒体撰文分析称,Keep突破了内容社区难以盈利的瓶颈,电商成为Keep创收的唯一途径。

而自主品牌产品的大量销售,也带来了更多不可控的风险需要保持。例如,Keep产品因质量问题屡遭监管机构批评。2022年初,北京市消协点名Keep,检出其代餐粉中4项维生素指标实测值低于标签值。2020年4月,监管部门通报Keep运动器材存在质量问题;2020年6月,江苏省消保委举报Keep Mall销售的文胸、跑步袜等产品使用说明不符合标准规定。

投资人魏鑫指出,Keep为了实现盈利,拓展多条业务线没有问题,但过度依赖非核心业务会让海外分析师和投资者感到困惑,无法理解其商业模式,这无疑为Keep渴望海外上市关上了一扇门。另外,这种模式短期能解渴,长期还是要回归核心业务,找到核心业务的增长点才是竞争力的体现。魏鑫也认为:“偏离核心业务,一旦战略偏离,不仅巨大的成本会直接加剧亏损局面,还可能导致存量用户的流失。”

即使Keep在电商业务上取得了这样的成绩,但依然无助于盈利问题,Keep依然处于持续的巨额亏损中。

此外,Keep一直在智能穿戴业务上投入巨资,也面临着竞争压力。在行业内,华为和小米都在加速布局和R&D投资,Keep届时将面临与华为、小米这样的科技公司“硬邦邦”的局面。如果Keep想继续从事这项业务,必然要增加资金投入,这对难以盈利的Keep来说并不是什么好消息。

此外,Keep还热衷于探索线下健身房。2018年以来,Keep已在北京、上海等一线城市开设了15家门店,但业内人士对此普遍不看好。有文章指出,线上健身平台是轻资产模式。如果是线下门店模式,会变得更重,线下健身房的租金和成本都很贵,这意味着Keep需要增加巨大的成本。如果不能创造可观的收益,线下健身房会变得更贵。

投资人魏鑫认为Keep的商业模式行不通。这时候上市或者被资本套牢。如果成功上市,资本只强调盈利。Keep回归主业线的难度会更大。如果电子商务和其他业务的增长放缓,Keep将面临更大的困难。

在线健身平台是个好生意吗?

事实上,不仅仅是国内的行业研究人员无法理解Keep,因为国内没有一家公司可以提前匹配目标,也有很多国外的分析师对Keep表示怀疑,甚至将其与另一个国际流行的运动科技平台Peloton进行比较。

在过去很长一段时间里,海外分析师将Keep称为“中国版的Peloton”,因为两个平台都是利用内容和硬件形成商业模式,通过会员和付费内容与用户建立粘性,所以海外分析师认为Peloton股价的涨跌可以影响对Keep的判断。

事实上,Peloton和Keep操作模式之间存在巨大差异。美国运动科技公司Peloton是此次疫情的“最大受益者”。在北美线下健身房纷纷倒闭的市场环境下,居然创造了股价半年暴涨7倍的“神操作”。相比之下,Keep并不是疫情的“受益者”,也是因为疫情业务受到了很大影响。

Keep招股书显示,2018年至2020年,Keep的融资出现了空白色期,这是Keep的商业探索期,也是疫情加剧的几年(2019年底至2020年底),直接阻碍了Keep线下业务的发展。目前Keep亏损上市也意味着融资会回血,并没有像Peloton那样出现。

此外,北美健身行业成熟度高,健身人群普及率高。Peloton根本不用培育市场就能收获用户。但是,中国的健身市场还没有那么成熟。影响健身人群的因素不仅包括消费热情、市场行情和疫情。分析指出,Keep面对这样的市场相当无奈,商业模式也很紧俏。

再看Keep的业务,会发现Keep的业务涵盖线上运动课程、运动消费品业务、提供线下健身房业务。这条业务线看似是一个闭环,实际上造成了一个难题——敌人多,缺乏竞争壁垒。

广阔的市场意味着激烈的竞争。在内容社区方面,哔哩哔哩、小红书等平台已经开始涉足建制领域。无论如何,Keep的用户粘性都比不上内容社区起家的平台。如前所述,华为、小米在智能穿戴领域早已领先;此外,在运动服装和健身器材领域,国内有传统巨头阿迪、耐克甚至安踏、李宁等巨头;如果是在运动餐领域,Keep还需要面对细分赛道王力可·全保的竞争对手。

业内研究员刘墉指出,面对不同赛道的激烈竞争,这可能是Keep在2021年加大烧钱推广营销力度的深层原因。但是,对于Keep来说,即使deus ex会遇到新的竞争对手,Keep现在能做的就是大力营销,加大亏损。

未来的路在哪里?

事实上,Keep所面临的健身市场远比预期的要好。

Keep招股书援引燃烧知识咨询的报告,其中数据显示,截至2020年底,中国健身人数已达3.03亿,预计2026年将突破4亿,年复合增长率为6.5%。无疑,在线健身平台是受益者之一。

女性市场是Keep未来值得深挖的消费群体之一。根据体博会发布的数据,2020年,中国女性健身人群是增长最快的人群,女性下载和打开运动app的频率明显高于男性,女性更喜欢在家跟随app或视频的运动课程进行运动。此外,女性在购买健身卡、健身班和运动app会员上的花费也比男性更频繁、更显著。

保良显然也注意到了这一点。早在2020年3月,Keep就发布了一份关于女性家居运动的报告,报告显示女性活跃用户占全部用户的60%以上。此外,2021年“双十一”期间,女性用户在Keep电商平台的消费是男性用户的两倍多,购买力明显高于男性用户。

未来Keep用户可以以女性用户为主,甚至可以开发专门的女性健身APP,针对女性用户做一系列优化,女性用户可能成为Keep未来的第二条增长曲线。

此外,Keep还可以将低线城市的用户视为未来增长的潜在区域。咨询的数据还指出,中国不断增长的健身人口中,来自低线城市的潜力最大。目前,Keep的月活跃用户中有52%来自一二线城市。但从Keep新增用户增长趋势来看,低线城市用户增长潜力不弱,新增用户不断向低线城市渗透,低线城市有运动需求的人口基数更大。

此外,作为Keep的核心业务之一,会员订阅和在线支付内容也是Keep未来最具想象力的业务部分。根据Keep招股书,Keep会员订阅和在线付费内容的收入从截至2020年9月30日的9个月的2.5亿元增长到截至2021年9月30日的9个月的3.8亿元,增长了52.5%。订阅人数从2019年的80万增加到2021年的330万。

推动在线订阅和付费服务增长的是优质内容,而如何构建自己的内容生态才是Keep的首要任务。Keep Creator运营总监王楠之前也就此发表过讲话。王楠表示,2022年将增加更多内容激励机制,投入超过100亿流量和5000万现金激励,推动优质内容的生态打造。

根据Keep的招股书,Keep正在与达人、健身内容提供商建立广泛的合作模式。同时,Keep还与全球知名健身内容提供商合作,提供授权课程。此外,Keep也开始尝试“跨界”、“联合品牌”的潮流玩法,如与拳皇IP合作推出虚拟偶像燃脂操、虚拟女团、帕米拉手环等新课程。这无疑是正确的方向。毕竟构建良好的内容生态才是内容社区的根本。

虽然之前Keep的线下业务一直受阻,但Keep将在2022年再次回归线下。Keep宣布将于2022年推出“首选健身房计划”,计划年内开设100家健身房。与以往不同的是,Keep不会专注于亲自操作的模式,而是会与传统健身房合作。Keep专业教练将进驻合作健身房的集体操教室进行运营,无疑将大大降低运营成本,更符合互联网公司的“主导打法”。

可以看出,经过几年的经验积累,Keep在如何实现线上到线下业务的切换,从免费到付费上,已经形成了自己的打法。在这背后,中国的健身行业正在悄然发生变化。线上健身平台和线下健身房不再是竞争对手,边界模糊,逐渐成长为新的业态。

但对于Keep来说,还是行业内的探索者。就像Keep的口号一样,需要更强的“自律”来打开想象的空空间。