整理自微信微信官方账号“央视”、微博@中国青年报、中国教育报、中国新闻网、中国青年报客户端

未成年人性侵是一个沉重且无法回避的话题。猥亵、性侵未成年人是极其恶劣的犯罪行为。尽管受到严厉惩罚和道德谴责,此类案件仍然居高不下。

1岁女童被狱警强奸并怀孕。

乐乐(化名)出生于2006年。他父亲身体残疾,常年在外打工。母亲智障,无个人生活管理能力,多年来一直由大女儿照顾。母亲发现乐乐不对劲,经当地卫生院检查,被医生告知女儿怀孕五个月。

记者从乐乐的姐夫张军处了解到,乐乐在河南泌阳县马谷田镇第二小学读一年级到四年级。四年级的时候,刘的老师第一次性侵了她,当时她才九岁。

据张军介绍,孩子第一次被性侵前,乐乐和两个朋友在校园里玩耍。刘踢开另外两名同学,强行将她抱到楼梯下,捂住她的嘴,对她实施侵犯。事后,他威胁她说,如果她告诉任何人或说任何话,他会知道,并杀死她全家。

“刘在学校负责管理学校的学风和纪律。学生都很怕他,乐乐也不例外。”

此后两年,刘多次在校园内强迫乐乐发生性关系。

放假期间,刘以借书为由来到乐乐家。

“我妈妈在家。虽然有智力问题,但我还是注意到了异常。你觉得他为什么来乐乐家而不是找别人借书?那次他没有成功。不料,在回家的路上,刘尾随乐乐,强行将她带到马谷田镇街的烂尾楼内,将其强奸。”张军说。

特别让人心疼的是,在家属提供的照片中,乐乐撩起外套露出微微隆起的孕肚,一边看电视上的动画片一边把头扭向一边。家属反映,乐乐被性侵的时候什么都不懂,但是看了各种书才不敢说出来。

教师参与强奸和猥亵农村地区8名小学生

28岁的农村教师刘俊红因涉嫌强奸和猥亵多名小学女生被当地检察院逮捕。

警方初步证实,自2011年9月以来,刘俊红多次强奸和猥亵8名小学生。其中,5名女学生被强奸,3名女学生被猥亵。最小的只有10岁,最大的只有13岁。

采访中,受害女生纷纷表达了类似的想法。事发后,他们“怕丢人,怕被父母打,不敢告诉父母”。

据记者采访的7名女性受害者家庭统计,大部分是典型的留守儿童家庭,要么父母在外地打工,女孩随爷爷奶奶生活,要么父母一方长期不在孩子身边。

事实上,如果不是越来越大的心理恐怖击碎了受害女孩孙婷婷最后的心理防线,并向母亲董红艳哭诉了受伤的事实,恐怕嫌疑人至今仍逍遥法外。

这些案件中的女孩,和乐乐的情况类似,都生活在农村,大多是对性知识一无所知的留守儿童。

这些案例提醒我们,童年时期的性侵往往会给孩子带来不可挽回的伤害,更有甚者会伴随一生。

但是,缺乏正确的性教育会对青少年的成长产生非常负面的影响,使他们缺乏防范意识。

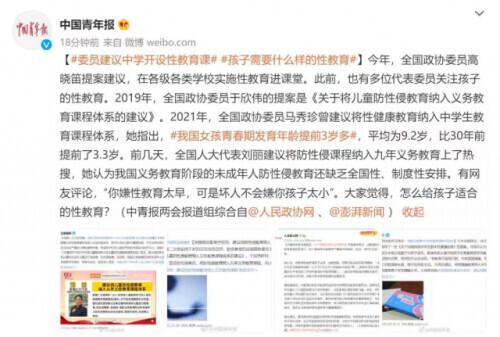

我国义务教育阶段的未成年人性教育仍有待推进和完善。今年全国两会期间,如何在校园开展性教育成为关注的焦点。

越来越多的人意识到,性教育必须从孩子开始,性教育课程应该走进中小学课堂。但是,如何给孩子上性教育课,需要科学的设计。

中小学的性教育

不应该“尴尬收场”

“现场人多,我又不能讲得太深太细,导致低年级的同学懵懵懂懂,尤其是女生感觉害羞,最后效果很不好。”近日,湖北省宜昌市中心人民医院一位医生向记者讲述了一段尴尬的教学经历。当时她讲的话题是中学生性教育。400多名不同年级的学生,加上家长和老师,都坐在台下一起听课,课程在尴尬中结束。

近年来,青少年被性侵的新闻不时见诸报端,越来越多的人意识到,中小学的性教育绝不是一件不可或缺的小事。加强儿童的自我保护意识和能力,帮助他们树立正确的性别观念,对防止性侵害起着至关重要的作用。

今年全国两会期间,有代表建议将防性侵课程纳入中小学必修课,也有代表指出了当前学校性教育存在的问题。缺乏顶层课程设计,缺乏全国统一教材,缺乏专业教师等。,都是目前中小学性教育面临的现实困境。如何让青少年性教育课科学有效,值得社会进一步探讨。

为了让孩子树立正确的性别意识,大人首先要对这个问题“脱敏”。如果老师在心理上还是觉得不舒服,只是模糊地尝试去教,孩子自然只会迷茫。如果家长脑子里充斥着陈腐的观念,一味地把性问题神秘化,甚至“谈性色变”,过分敏感地干预正常的学校教学,科学的性教育也无从谈起。

从人性的规律来说,青少年对性知识好奇是很自然的,没必要过于紧张和遮遮掩掩。学校和家长要做的是慷慨回应,循序渐进地引导,帮助他们一步步回答成长中的问题和困惑。这样,既能提前做好防范,增强青少年的自我保护意识,避免性侵“黑手”的伤害,又能避免孩子偷偷“找答案”,被异性客体化、性别羞耻感等偏见误导。

性教育不可能一蹴而就。它需要系统的课程设计和科学的教学方法。正如颜回博士的“尴尬”经历所示,不同年龄段的学生心理状态和接受能力是不同的。如果不分青红皂白地给他们灌输性知识,就缺乏针对性,教学效果也难以保证。对此,首先,性教育要在校园内常态化、系统化,为阶段性教学提供基础条件。学校更应该重视,配备专业的教学老师,不能总让其他学科的老师“代讲”,把性教育当成“虚设”课程。

教材的编写也要符合青少年的成长规律,经得起专业的推敲。此前,一些地方的性教育教材内容是否“过于直白”,是否涉嫌性别歧视,争议颇多。2017年,杭州某家长吐槽学校发布的《珍爱生命——小学生性健康教育读本》“太大”的新闻一度引起社会热议。家长对性教育教材“尺度”的质疑和担忧,是担心孩子的正常表现。在这方面,教材编写者也需要与学校和家长保持联系,及时了解一线教学的反馈,根据合理的意见调整内容,打消不必要的顾虑,从而增进各方的理解,达成更好的共识。

性教育的内容非常广泛,不仅包括基本的性知识和道德,还包括与异性相处的正确方式、健康的婚姻观和情感观、性别权利意识等。现在很多年轻人承认,直到进入大学和社会,他们才知道如何与异性自由、心平气和地交流,这造成了很多烦恼。可见,一味回避问题,只会导致孩子思想和行动的不成熟。如果他们能从小接受科学的指导,逐渐形成对性别问题的科学认识,自然会为他们后续的成长扫清道路。

无论是为了保护未成年人不受侵害,还是为了更长远的考虑,青春期性教育都是不可或缺的。中小学的性教育课不能“忽悠”,更不能“尴尬收场”。只有足够开放,做得好,孩子才能健康成长。

资料来源:共青团中央