微信用户的好友关系属于个人隐私吗?今天的一篇报道引起了关注:

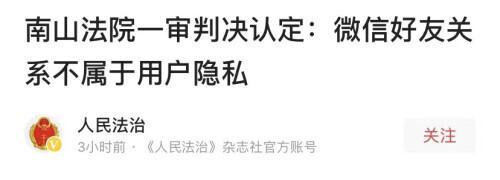

报道称,2021年1月22日,深圳市南山区人民法院对一起用户起诉腾讯的侵权纠纷案作出判决,明确微信好友关系不属于个人隐私。

“微视”APP获取微信好友信息,男子起诉腾讯。

2019年初,哈尔滨的王先生发现,用微信或QQ登录腾讯“微视”APP后,微视会获取其微信或QQ上的所有好友信息。王先生认为,腾讯公司未经其授权,将其微信、QQ好友提供给其他app,侵犯了其隐私权。

2019年4月,王先生向哈尔滨市香坊区人民法院提起诉讼,要求腾讯删除其个人信息、赔礼道歉并赔偿维权合理费用。

哈尔滨市香坊区法院受理后作出裁定,要求腾讯公司立即停止对原告隐私的侵害,“包括但不限于立即停止在‘微视’APP中使用原告的微信头像和昵称,停止在‘微视’APP中向其他用户推荐申请人,获取申请人所在地区、好友等所有个人信息。”

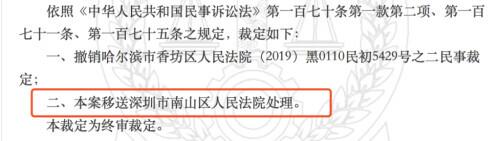

腾讯提出管辖权异议,申请将案件移送深圳市南山区法院审理。申请被香坊法院驳回,腾讯随即提起上诉。2019年8月,哈尔滨中院作出终审裁定,将案件移送至深圳南山法院。

图片:中国裁判文书网

深圳南山法院:微信好友不私。

2020年5月,该案在南山法院开庭审理。针对王先生的诉讼,腾讯辩称没有侵犯王先生的隐私。“隐私是指用户有权不被他人知道自己生活领域中不想公开的信息。原告主张的性别和地域是公开信息,不构成隐私。”

法院认为,王先生主张的三类信息,即性别、地域、微信好友,都是在使用微信软件的过程中形成的,并已在一定程度上公开,即上述信息已被包括软件运营者在内的相关主体所知晓。“其中,原告主张的性别和地域信息是原告注册微信账号时选择填写的,而这两类信息通常不具有私密性。”

南山法院经审理认为,王先生主张的微信好友关系中不包含其不想被他人知道的私人关系,他人无法通过其微信好友关系判断其性格,导致对其负面或不当评价。故认定王先生主张的微信好友关系不属于原告隐私。据此,驳回王先生的诉讼请求。

目前,王先生表示要上诉。

微信此前被判侵权。

此前,“微信读书”平台因默认开放阅读记录被用户起诉,一审被判赔偿6000元。

2020年7月30日,市民黄女士起诉腾讯公司“微信读书”App涉嫌侵犯隐私一案,在北京互联网法院公开宣判。法院认定,“微信读书”强迫用户授权微信好友“微信读书”App、“微信读书”App自动添加关注微信的用户,“微信读书”App默认向不关注的用户泄露用户阅读信息的行为侵犯了用户的个人信息,要求其立即停止侵权并删除相应信息,并向用户赔礼道歉。

试用地点

“微信读书和微信是两个独立的应用,当然不可能转移友情。”北京互联网法院认为,微信承载了绝大多数用户几乎所有的社交关系,不可能简单地将微信好友转移到其他具有社交属性、属于个人生活各个领域的软件上。

法院指出,阅读信息可能构成用户的“人格画像”。在互联网时代,网络用户既应享有通过操作个人信息自主建立信息化“个人设置”的自由,也应享有拒绝建立信息化“个人设置”的自由。

据纸媒消息,“微信读书”回应,“我们尊重法院的判决。”

你怎么想呢?

来源:中国青年报