编辑导语:2021年可谓是二手闲置电商蓬勃发展的一年,众多电商闲置平台和二手交易市场不断涌现。二手电商行业越来越火,各家互相追逐,整个市场越来越卷起来。那么,从未来的趋势来看,二手闲置电商会卷到哪里去呢?且看这篇文章的解读和分析。

过去一年,二手闲置电商经历了蓬勃发展的一年。

这一年,爱回收的母公司在美股纳斯达克上市,获得D轮1亿美元融资。二手奢侈品电商“胖虎科技”完成5000万美元C轮融资。Aauto Quicker加入二手电商赛道,JD.COM推出二手商城,童渊推出二手电商鲸之家...

整个市场开始进入综合平台、垂直平台、短视频平台多元化竞争和攻击的混战时刻。

清华大学能源环境与经济研究院等机构发布的《2021中国闲置二手交易碳减排报告》指出,二手闲置商品交易规模从2015年的约3000亿元快速增长至2020年的逾万亿元,2025年将达到近3万亿元,闲置商品交易范围将覆盖几乎所有消费品类别。

2022年1月,国家发改委、商务部等七部门联合发布《关于加快废旧物资回收体系建设的指导意见》,鼓励互联网+中“二手”模式的发展。

在一定程度上,二手电商经过多年的低调奋斗,逐渐吸引了更多玩家的关注,进入主流舞台,整个市场的参与度也越来越高。从未来趋势来看,二手闲置电商会涉足哪些领域?

一、二手闲置电商,头部格局明显,变量依然存在如今,无论是海外还是国内,二手电商的资本市场都相当活跃。公开数据显示,2021年上半年,国内二手电商领域共有8家平台获得9笔融资,融资总额超过57亿元。

2022年初,法国二手3C平台Back Market获得新一轮5.1亿美元融资,估值进一步提升至57亿美元,成为全球除Mercari之外估值最高的To C二手电商平台,也助推了二手电商在全球资本市场的火爆。

在国内二手电子商务市场,有C2C、C2B2C、C2B和B2C模式。闲鱼是典型的C2C模式——平台提供信息交换、信用体系和交易手段,供需双方直接对接。

转身就是C2B2C,就是让两边的C端用户议价,平台做质检送到买家手里,商品卖出去,平台抽成。

以爱回收、回收宝为代表的C2B平台模式,是典型的to B模式,从用户端回收二手手机,再以2B模式分销给下游不同行业。

在全球范围内,无论是美国的Poshmark、The RealReal、carvana,法国的Back Market还是日本的Mercari,目前被资本看好的二手电商主要是to C。

原因是To C模式较轻,大量的二手商品供求在C端,供给端和需求端的流动容易形成市场规模效应,投入成本可控,因此,这种To C头部综合二手电商平台的头部效应日渐明显。

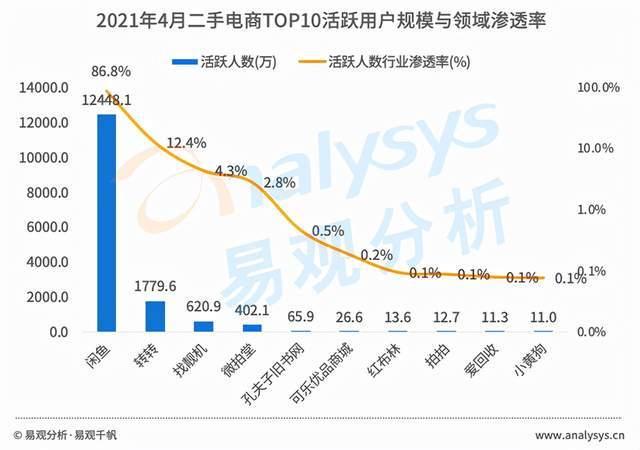

易观国际数据显示,闲鱼和转转占据二手电商90.9%的市场份额,其中闲鱼12448.1万,转转1779万,占比分别为86.8%和12.4%。

根据闲鱼早前的数据,这个平台的用户已经超过3亿。90后用户占比超过60%,95后用户占比超过35%。

从整个市场来看,虽然头部格局非常明显,但是如果对比整个电商市场超过11亿的用户总量,二手电商的盘子增量还是很大的。

随着Aauto Quicker、JD.COM、Tik Tok等玩家的进入,以及众多内容平台、社交平台开始提供二手交易的信息,给整个市场带来了新的变数。

二、二手电商的红利期要来了相比全球二手电商20%的渗透率,中国目前整体渗透率不到8%,渗透空还是很大的。

如今,有两个迹象可能会提振二手闲置电商。

一个是对电子商务兴趣的出现。兴趣电商,Z世代亚文化兴趣万超,汉服,cosplay等都符合二手电商的消费趋势。闲置二手经济不仅仅是对二手商品性价比的追求,更是基于小众、爱好、兴趣的购买行为。

其次,种种迹象表明,2022年消费降级可能成为阶段性趋势。在不确定的疫情中,人们感受到更多的经济不确定性,对未来收入的焦虑感变得更强。越来越多的消费者开始量入为出,更喜欢购物。

中国人民银行公布的2022年1月金融统计数据显示,1月人民币存款增加3.83万亿元,同比多增2627亿元。

此外,2021年12月份社会消费品零售总额数据显示,可选消费品中,12月份餐饮、服装鞋帽、化妆品、金银珠宝零售额分别为-2.2%、-2.3%、+2.5%和-0.2%,分别比11月份增长+0.5、-1.8、-5.7和-5.2%。这表明居民已经在削减不必要的生活开支。

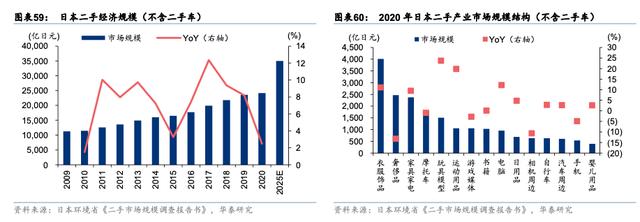

从过去日本二手电商发展的轨迹来看,我们也经历了消费者心理和购买行为的巨大变化——日本经历了上世纪八九十年代的追捧和过度消费。随着其房地产泡沫破裂、股指、经济下滑,其原有的超前消费观念受到冲击,逐渐转向实用、性价比高的二手商品。此外,日本的征信体系建设较早,较为完善,二手电商的发展也没有遇到太大的市场信用阻力。

2013年,日本二手商品交易平台Mercari成立。截至2020年底,Mercari交易的商品总量已达20亿件。日本环境省二手市场规模调查报告显示,2020年日本二手经济市场规模已达2.4万亿日元,预计2025年将达到3.5万亿日元,CAGR为7.7%。

然而,中国的电子商务消费市场与日本的市场仍有根本区别。但在消费心理和消费观念层面可能有类似的发展轨迹。

在过去的几年里,中国国民经济的各个方面都经历了一个快速发展的阶段。2015 ~2018年前后,基于对未来经济增长、房地产市场和国民收入的乐观预期,中国消费者也经历了过度消费和超前消费的阶段。

在当前房地产市场低迷,疫情对很多行业造成冲击和影响的情况下,消费者量入为出是可以预见的方向。说白了,消费者对未来的期望值变得不那么高了,手中的钱变少了,提前消费的欲望被压缩了,开始倾向于追求商品的实用性和性价比。

然而,经过多年的发展,国内的零售业态如连锁超市、大卖场、折扣店、便利店等。都大大丰富了商品库存的供应,覆盖二手电商交易的所有品类都没问题。

但不像日本二手电商经历了长时间的发展,信用体系和交易体系相对成熟,人们对二手商品的接受度和容忍度都很高。交易信任、供需匹配等国内痛点依然存在。

比如在豆瓣,有近6万会员加入“闲鱼吐槽大会”群,分享自己买卖二手商品的精彩经历。市场的信任度和成熟度需要不断提高。

整体来看,如果对比三浦展的理论,中国可能正在进入第四次消费时代的转型期,二手电商的红利期正在到来。

三、内卷化加剧,二手电商玩家要卷向何处?目前很多互联网玩家都在努力抓住这个机会,行业内内卷化可能要超越过去。而走向正确的方向对于抓住这波红利至关重要。

在我看来,二手电商平台有必要将平台的公信力建设放在长期的战略位置。某种程度上,这是几乎所有二手电商平台的痛点。目前主流平台都在尝试建立完善的信用体系,有的倾向于通过大数据和标准化服务来完善交易的底层技术和基础设施,比如转向基于C2B2C的检验和质保服务,允许平台介入交易,提供估值、质检、售后服务等增值服务,增强买卖双方的信任。

他们有的通过中上游充当裁判和运动员,但不介入“交易环节”。

如何借鉴国外成熟的二手平台,完善买卖双方的信用体系,加强两端的平台粘性和需求,让他们帮助平台维护自己的信用体系,是一个重要的方向。一些平台也在向这个方向发展。比如闲鱼增加了芝麻信用、淘宝用户等级、闲鱼公约、闲鱼法庭等。以原有的规则来规范消费者的素质和交易行为。

二手产品和新品相比,在产品质量上自然有差距和瑕疵。所以消费者投诉、差评、投诉的频率更高,消费者难免会陷入各种商品不对路、质量和价格不达预期的深坑。

平台的公信力和品牌口碑的打造永远是一根需要绷紧的弦。谁能把产品品控、口碑、信誉度做到最好,往往就能为平台的可持续发展和品牌溢价做出贡献。

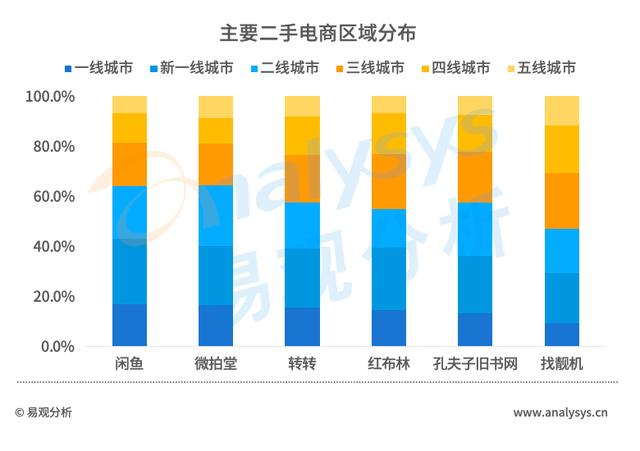

其次,下沉市场和海外市场开发也是一条可预测的增长曲线。易观数据显示,从二手商品主流平台的区域分布来看,二手电商的流通主要集中在一线和二线城市,下沉市场的需求还有待挖掘。

如何促进闲置商品从一线二线城市向三线四线五线城市迁移,促进下沉市场的消费习惯和用户认知,是平台开拓增量市场的一大方向。

二手电商的独特之处在于,它是一个在海外蓬勃发展,在国内仍在小心翼翼试错的市场。无论是美日欧还是东南亚,二手电商的需求都非常旺盛,海外市场的红利机会甚至比国内更大。然而现状是,国内玩家的精力还是在国内。对于内卷化日益严重的二手电商平台来说,出海是一种可能的寻求增长的方式。

毕竟,无论是在美国、日本还是欧洲,二手电商的市场土壤和用户习惯都已经或正在培育。目前海外二手电商平台还没有实力雄厚的全球巨头。创业公司数量众多,背后有巨头和资本资源,产品运营和玩法也不弱。

下海容易,下海难。虽然美国、日本和欧洲的用户习惯不同,但在南亚和东南亚的市场——这些地区的特点是缺乏巨头,市场人口红利大,文化和习惯接近,二手市场需求和潜力巨大。

目前,新加坡二手电子平台Reebelo已宣布获得由国泰创新和六月基金领投的2000万美元融资。

资金动向是市场信号,意味着东南亚市场二手电商处于起步阶段。从目前国内玩家的规模和模式来看,目前能在东南亚市场竞争的竞争者很少,有机会获得这一地区市场前期的人口和市场红利。

当回归国内市场,模式和玩法创新的趋势也隐约可见。随着Tik Tok Aauto quickless的入驻,二手电商开始进入图文并存+短视频直播的时代。直播和短视频模式已经成为主流新电商中的趋势,二手电商普及只是时间问题。也是对二手商品展示、内容运营、售卖模式的有效补充,这种引起即时消费的模式也有望缩短用户决策周期。

对于目前互相较劲的玩家,比如爱回收的闲鱼,如何对抗抖快,或者说目前的二手电商平台需要提前思考和应对。

总的来说,二手电商的红利期还在,玩家多,狼多肉少,里面打滚是必然的。对于行业玩家来说,要想脱颖而出,关键是要知道自己未来会滚到哪里,往哪个方向滚,这可能是在丛林中获得生存砝码的必要条件。

#专栏作家#

王新喜,微信微信官方账号:redianweiping,人人都是产品经理专栏作家,互联网从业者,百度百家,艾瑞,虎嗅专栏作家。com,钛媒体认证作者,TMT资深评论员。

本文原载于《人人都是产品经理》。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。