我们也应该与时俱进。

文|小菊

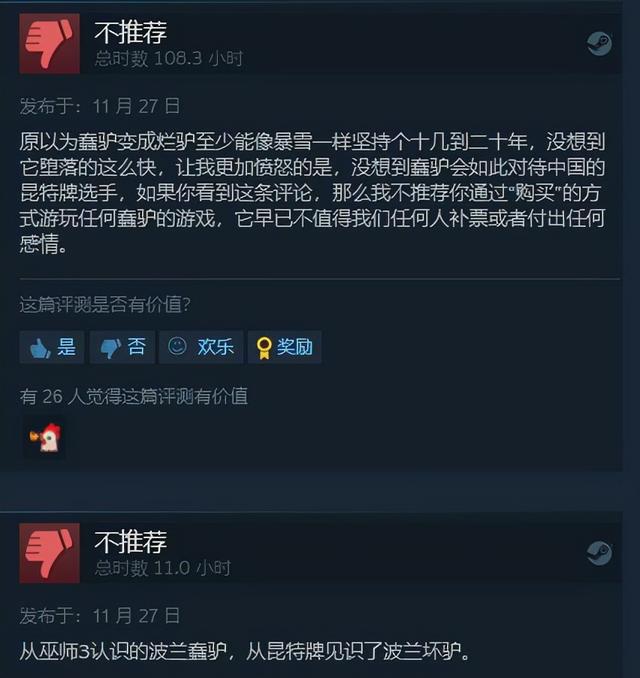

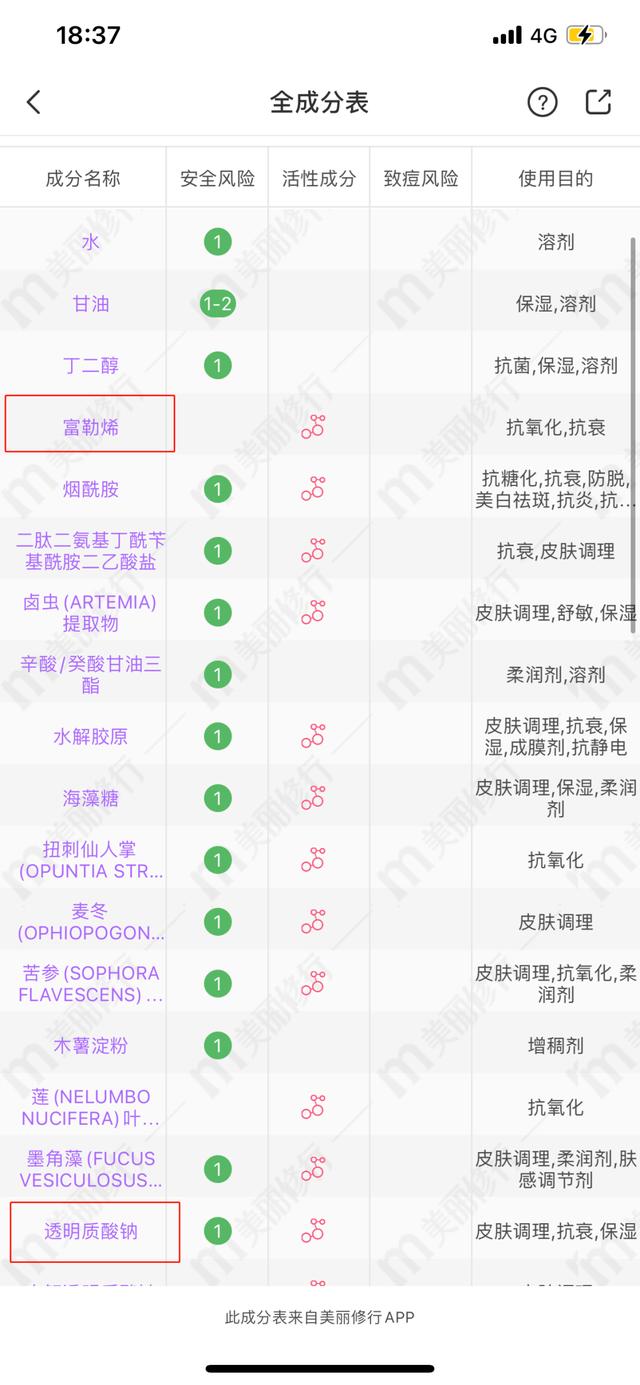

过去几年,“成分党”“功效党”日益盛行,成分查询、成分分析解读成为消费者的日常。消费决策往往受到产品个别成分的安全性和功效参数的影响,成分查询的一些“规则”,比如标注成分的风险等级,让行业人士“哭笑不得”。

在越来越理性和专业的化妆品领域,成分查询逐渐改变,也引起了业内的质疑。

双刃剑

调查数据显示,72%的消费者希望品牌主动向消费者说明产品成分的功效,而超过60%的消费者希望品牌说明产品成分的来源。

不可否认,获取信息的门槛变低后,消费者可以从更多的渠道获得产品的真实信息。在这种趋势下,消费者越来越关注护肤品的具体成分和功效,追根溯源。也正是基于这种趋势,美丽的做法、透明的标签等帮助消费者核对记录、成分、功效的软件,在促进消费者做出消费决策方面,正发挥着越来越重要的作用。

同时,在社交媒体、KOL、品牌、化妆品成分信息查询软件的推动下,“人人都是成分党”的口号越来越响亮。但是,众所周知,化妆品配方并不是1+1成分的简单叠加。对于成分查询,很多专业人士用“双刃剑”来形容。

一方面,成分查询的多种方式简化了化妆品科学的理论,直观地向消费者展示了产品的记录、成分、功效,促进了行业的普及和发展,培养了越来越多的专业消费者。一定程度上也缓解了化妆品行业虚假宣传、劣币驱逐良币的问题,为消费者选择产品提供了心理支持。

另一方面,有业内人士表示,目前大部分消费者只知道很多品牌宣传过的几个热门成分,但对大部分化学护肤成分还是一知半解甚至一无所知。但是,化妆品配方的研究属于科学领域。随着研究的深入,配料查询软件的内容确实存在一定的滞后性和偏向性。更有甚者,会产生误导。

“比如化妆品成分按风险排序,只要产品中出现某种防腐剂、某种香精或某种皂基成分,无论该成分是否会造成产品使用中的安全问题,都会一棍子打死。这是不正常的。”

从“人人都是成分党”到“唯成分论”,消费者对于化妆品成分和安全性的查询手段似乎已经走向了一个极端,这无疑成为业内专业人士的一大难题。

“他们”被妖魔化了

“现代消费者太渴望生存了。他们宁可错杀一千,也不能放过一个。”“看成分结论,大家连空气体都不要呼吸,空气体的有毒物质更多。”许多工程师抱怨组件查询软件。

事实上,正如一位业内人士所说,“一个产品有很多成分。不能只看其中一种成分来定义它的好坏。要看它在什么配方体系中,起什么作用,添加量不会很高。在国家规定的范围内是安全的。”

比如雅诗兰黛小棕瓶和科颜氏的保湿霜都含有三乙醇胺茶,在某软件中的安全风险被列为橙色5级,痤疮风险1级。即使在国际品牌的化妆品中广泛使用,但在评论区,消费者也表示了对这种成分的不信任。

▍从一个组件查询APP切入

据介绍,三乙醇胺在配方中更重要的作用是帮助酸碱中和,使配方中的ph值更符合人体皮肤的ph范围。

事实上,除了经常被误解的ph调节剂,防腐剂让消费者“敬而远之”。比如对羟基苯甲酸酯类防腐剂,这两年被“洁美”广为诟病。在某成分查询APP中,用“使用最频繁,争议最大的防腐剂”来描述。

然而,一些数据表明,当将对羟基苯甲酸甲酯和其他防腐剂与用于测量刺激指数的LD50进行比较时,对羟基苯甲酸甲酯和对羟基苯甲酸乙酯是更温和和更安全的防腐剂之一。

上述APP收录的化妆品中,含有该成分的产品达到70万+。即使成分被广泛使用,仍然有消费者在评论中不断表达他们对对羟基苯甲酸酯防腐剂的担忧。

▍从一个组件查询APP切入

“只说成分和用量是耍流氓,只说用量和配方空也是假的。”显然,这一行业共识并没有完全传递给消费者。

在成分查询软件中,化妆品成分列表是按照产品添加量从上到下排序的。在这种情况下,自然会误导一部分痴迷于有效成分和浓度的当事人的消费决策。

比如玻尿酸成分,通常添加到0.1%就会有效果,但往往因为成分排名靠后而受到消费者质疑。另一个例子是烟酰胺,受宝洁公司欢迎。在其流行之初,大多数品牌都忠于“浓度”,烟酰胺在部分产品中的添加量一度达到5%、10%。但实际上有研究表明,烟酰胺的浓度达到2%-5%就可以改善色素沉着,5%以上效果会更强,但在薄皮中,3%以上的浓度会导致不耐受。

另外,一款好的护肤品不仅要看成分和比例,还需要复杂的复配过程。

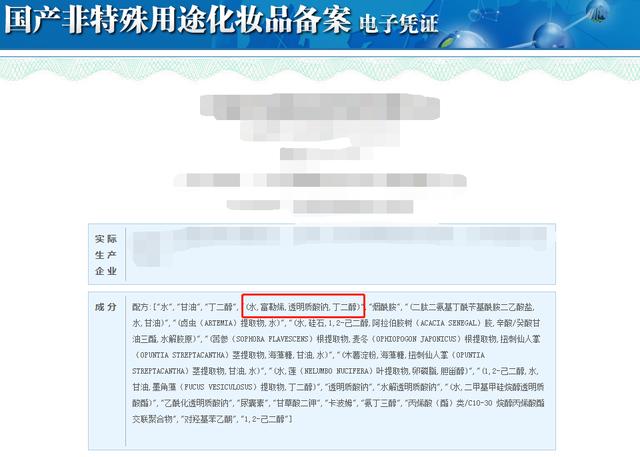

比如最近国内某品牌推出了一款精华产品,采用纳米复合技术,将玻尿酸和富勒烯两种活性成分有机结合,主要功能为舒缓、修复、弹性、紧致。备案信息显示,这款产品的成分是按成分标注的,而在某成分查询网站上,则是直接按成分排列。从这个角度来看,企业投入的科技手段没有得到很好的体现。

▍从国内非特殊化妆品备案平台切入

▍从一个组件查询APP切入

一大块数据比不上一个绿标[/s2/]

可以看到,随着化妆品成分查询软件的普及,很多成分和浓度都被妖魔化了。

一位资深日化工程师告诉青岩,现在讲的不是科学,消费者会懂的。“一大块数据比不上一个绿色标识。”

据悉,一些化妆品成分查询app已经在准备更改和优化信息。但从现有资料来看,唯一成分论和唯一集中度论仍然占据舆论的主要位置。“自从用了* *,感觉很多东西都不能用了。”“有一种氢氧化钾、氢氧化钠之类的我不敢买。肯定是皂基。”这样的评论在组件查询软件下依然频繁出现。

但是,作为一个工具软件,它所能做的只是上传、分类、整理和展示信息。因此,业内人士认为,消费者对化妆品成分的安全性和浓度过度迷信和担忧的现象,归根结底是消费者被一些不专业的知识和科普误导了。

上述工程师表示,消费者对成分的过度“防雷”,主要是一些不专业的网络名人和KOL在接受化妆品知识的初级阶段造成的。他们用简单的科学观点解释化妆品,占据了舆论高地,从而误导了很多消费者。他认为,随着Z世代进入消费市场,对一个领域知识的接受度和理解度都有很大提高,这也会促进行业科普和种草信息化水平的提高。

不仅仅是消费者职业素养的提升,从监管层面来说,国家美国食品药品监督管理局其实已经推出了官方专用APP(“化妆品监管”)和小程序,供消费者查询化妆品,指导消费者科学选购和使用化妆品。同时制定了一系列法律法规,对企业充分披露提出了要求。

显然,随着行业内技术的发展,产品在工艺和技术上的处理方式可以帮助最大化组件的有效性和安全性,只评价单一组件显然过于偏颇和滞后。从这个角度来说,有工程师直言,组件查询软件也需要跟上行业的发展,不断进化迭代,提高软件的专业性和精细化。

正如一位业内人士所言,随着化妆品市场的逐渐成熟和壮大,行业研发的不断深入,监管的逐步完善,消费者受教育程度的提高,“产品的质量不能仅靠成分排名来控制,化妆品的质量要用数据和证据来说明。”