上海老城核心区永嘉路、

巷子最深处藏着一个30㎡的夹缝房间。

被两栋老房子挤住,

它南北长,东西窄。

采光靠西边的一个小窗。

外面,里面很暗,

曾经,大约有10个人住在这里,

这里也常年被用作快递站。

2019年,四个80后建筑师的朋友集资。

从中介那里买下这个没人要的破房子,

一起讨论设计,花了两年时间改造。

分成三间卧室,

12㎡最美客厅,

将旧市政厅的深邃感搬进房间,

空也分享给社区里的人。

发起“城市角落计划”的四位建筑师:刘谟炎、苏鹏、居和宋家伟(从左至右)

初秋,一个人来到了上海老城,

和建筑师一起走在街上,

谈论小房子的过去、现在和未来,

以及4人小组正在进行的改造城市角落的计划。

自报刘谟炎

编辑叶莉陈子文

9月底,在上海老路永嘉路中段,我们见到了刘谟炎和他的另外三位建筑师朋友。一群人从中学墙边走过,往巷子深处走去。妆容精致的年轻人和端菜回来的大妈们擦肩而过。

巷子的尽头,一块深灰色的帆布半遮着入口,侧墙上的藤蔓刚刚起来。

小房子的三面被老房子夹着,只有朝西对着邻居院子的一面能透进一丝光线。

建筑师刘谟炎接受了专访

入口在东边,只能一个人通过,名副其实。

我们绕过帆布门厅,走进房间。气氛突然变了,仿佛我们进入了一个建造精美的室外院子。墙壁和地板都是灰色的,安静而优雅,阳光从西边加大的窗户照进来,完全忘记了刚才巷子里的喧闹。

刚认识几个建筑师的时候,大家都有点害羞。他们很快一致决定,派来自西北的弟弟刘谟炎作为四方代表,向我们介绍了整个改造过程。

房屋装修前后的原貌

以下是建筑师刘谟炎的自述。

2019年夏天,我们跟着中介第一次看了这条巷子里的小房子。底层的快递站刚撤下来,30㎡的房间隔了两层。快递员搬出去后留下的花壁纸贴满了两面墙,外面还偷了一层。

中介不敢相信我们喜欢这么破的房子没人要,但是这么多地段能有我们买得起的独栋房子非常难得。不和邻居分享这个,对装修太有利了。设计师经常开玩笑说,邻居,那绝对是装修中最大的障碍。

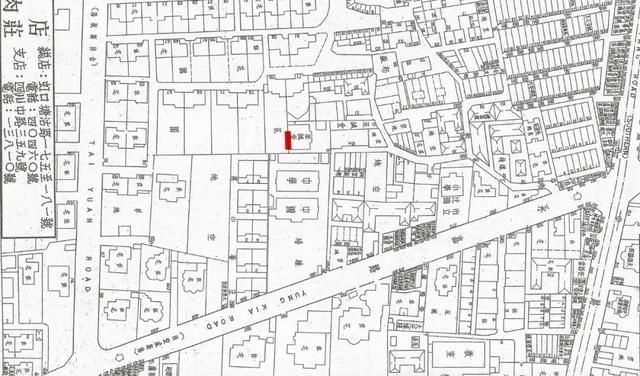

1947年旧地图中的地块(以红色显示)

鸟瞰图

当时还找了一些历史地图,试图考证这个小房子的建筑年代。估计很可能是老洋房的辅助用房,可能是用作厨房或者停车棚,直到70年代左右才改造成房子。这几年越来越密集,最多的时候10个人左右住在那里。

小空截面的轴向测量

门廊

在画布的后面,是大厅。抬头望去,可以看到一个隐蔽的小露台,大部分被帆布雨篷遮住。

进入房间,整个空房间的布局比较简单。

原来的房子是砖混结构,留了个结构墙,正好把内部分成两部分。这个墙是用来分隔两部分的:墙的内部作为客厅,墙的另一半作为客厅,安静,开放,私密。

客厅部分下沉,人可以围着坐。虽然面积只有12㎡,但是体验很丰富。前不久,一个聚会一下子来了18个人,还有位置。

几乎没有软装。墙面采用微水泥,是近两年新出的一种具有混凝土效果的涂料,性能不开裂,掉灰容易清理。只是价格不便宜,要500多块一平。

曼哈顿西区

室内采光几乎全靠西窗,在原来的窗框位置做了一个放大版的窗户。哪怕是这么小的改变,也会通过与周边邻居的协商来实现。

对于窗外的景色来说,清理院子,从杂草变干净,装上灯,也是对邻居的一点点贡献。

卧室窗外的风景

来到墙内,上螺旋楼梯,有两个睡眠舱,都只有一张床的大小,1.3 m× 2 m左右,床的侧面有凹进去的壁龛,每个壁龛都有一个向外的窗口,一个向客厅的窗口。

从客厅的角落弯下腰,来到榻榻米卧室,可以坐可以躺,用空空间足够的房间,相当于里面塞了三个卧室。

走廊的尽头是卫生间,在原来的位置没有动,只是做了优化。

老城的共同元素

弯道转换的过程一波三折。

一开始想从住入手,走青年公寓路线,考虑如何让更多人住进小空房。疫情来的时候设计在纸面上没怎么动,我们在家干了很久。

疫情改变了我们对新空房间的期待:有一个好朋友可以聚在一起的地方,无论是一起工作还是聊天,大家都很有安全感。

所以调整规划,突出公共区域,用一堵墙把它和休息区分隔的更彻底。

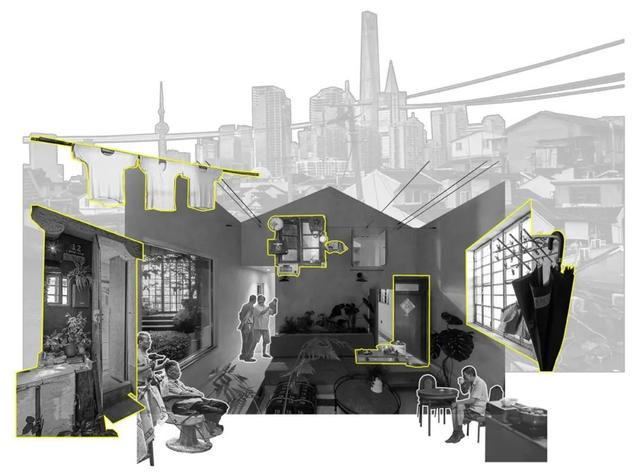

车道元素拼贴

接下来,首席设计师安吉利用疫情隔离期间的观察来推动设计。当时她住的老小区大门紧闭,走不出丈夫房间的中老年人,不甘寂寞,自发搭了个棚子,上面摆了桌子和花,围了个小花园,围坐在一起聊了一整天,打发时间。

她把巷子里阿姨和叔叔坐在一起的场景感搬到了房间里,就成了这个向心空房间。

我们一起加了很多细节,找了线灯,乱搭乱放;侧墙上两扇窗户下面加了小栏杆。当窗户打开时,你可以随时看到底部。

下面围坐的人抬头一看,上面好像被电线和晾衣杆隔开,很像是在户外,又隐隐约约像是回到了二三十年前老上海街坊的生活状态。

我们也设想了很多不同的使用场景,都在慢慢尝试。前不久,我们两个人,四个大人两个小孩,带着家人来过周末。他们生活得很散漫,孩子们特别喜欢在旋转楼梯上跑上跑下。还举行了儿童生日聚会,有近20名成人和儿童参加。

至于以后的功能,希望房子和外面街区有更紧密的联系。我们和小区建的团队谈过,他们也可以过来住一段时间,把小区的公共客厅做出来,对小区所有人开放。

还考虑分时段给社区居民合租空房,与其他团队合作举办小规模体验式展览,甚至向物业、居委会开放。

另外,目前上海各区都有很多周末组织的导游,其中有朋友特意踩了一下,想加到参观团的一站。

客厅的用途可以特别多样,很难明确界定。我们也想打开更多的可能性。未来的想象和操作方式也希望更加公开,被更多的人使用。

四人小组在永康路。

大概十一二年前,有一次聚会,我们开始慢慢聚在一起。我们发现我们的性格非常相似。我们都有或长或短的在同济大学和海外学习的背景。我们都热爱探索上海空的生活方式,也对建筑设计本身有足够的热爱。

四个人来自世界各地。我是离上海最远的。我是土生土长的新疆人,考上同济大学建筑系后来到上海。

在这四个人中,我和苏鹏认识的时间最长,我们在学习的时候就非常了解对方。当时他在西班牙,我在德国柏林工业大学读书。我们相距不远。我们经常聚在一起只是为了学习和喝酒,无忧无虑,友谊深厚。

天使

安吉比我们小五六岁。她是同济的大三学生,设计品味特别好。苏鹏、安吉和我,我们三个人以及另一位合伙人应世娇在2016年独立,成立了一家小型建筑事务所。

嘉伟,也很有意思,曾经沉迷于自酿,拿我们当实验品。他把以前的大房子换成了离永嘉路两个街区的小空房,是对这片区域的真爱。

我们四个人这一组很松散。没有人制定计划,然后挥挥手,其他人也加入了进来。

四个人的微信群,名字很搞笑。“买个小俱乐部”。谁看到路边有潜力的小空房,就扔进群里。

找个换衣服的地方不容易。起初大海捞针,路过一个还没好好利用的角落,一时冲动跑进去问人家这里有没有主人,可以出租出售吗?…….

后来业余时间开始做中介,尤其是巷子里的小中介,杂七杂八的房子比较多。名牌大公司不认为营业额小也不看的起小破房子和渣渣单位,往往在夫妻店类型的小中介就能找到。

我也慢慢摸索出了套话套路,比如“原屋状况”,说明这个房子状况一般,没有可以用来说话的旧窗户,马赛克图案,旧木梁。

我们要找的房子和一般需求不太一样。还有的可能更注重居住需求,只想做一个简单的室内装修,锦上添花。我总是说,“你一定不要向我们推荐最传统的房子。我们需要在这座城市中找到看起来像被遗忘的地方。”

偶尔,我们想要的那种角落突然出现在两个街区外的一个小代理处。

总价430万左右,我和佳伟各占一半。设计会由我们事务所而不是房子的主人佳伟来做,简单分工。虽然经济压力不小,但这毕竟是我们想做的事情,相当于给自己出了一道难题,既是甲方又是设计师。

对于设计,我们几个人的审美趋同真的不是“凡尔赛”,中间没有分歧,也没有足够的信任。

设计主管相当于我们主业项目之外的课外工作,发挥余热的时间稍微长一点,前后需要两年。如果是一般的业务预约项目,估计你会加班加点,很快完成。

永康路向阳南路路口,“网络名人”角

十年前,我们曾经约好一起逛大街。当时的永康路还是一条酒吧街,后来逐渐变成了咖啡馆和网络名人店。

这个区域属于城市中特别复杂的区域,各种群体、各种年龄的人聚居在一起,沿街有很多小生意,生活氛围浓郁,城市尺度非常宜人。被这么多人爱着。

永嘉路口袋广场,阿克米兴建筑设计事务所提供的设计和图片

不存在“大拆大建”。往往是精准找到区块痛点后的“微更新”。比如永嘉路中段,两排有火灾隐患的旧房拆除后腾出空土地,设计成小区居民的袖珍公园。有时候场景很蒙太奇,老人们在摘菜,年轻人在旁边喝咖啡。

和建筑可以说是密不可分的,最终目的都是为了让身处其中的人有更好的用途,更好的生活。

计划第二步改造小房子。

永嘉路空是我们四人组发起的“城市角落计划”的第一步。希望能从建筑师的角度,找到更多城市里剩下的零碎空并加以改造和活化。在上海老城区,这样的地方还有很多,所以改造潜力巨大。

目前已经找到了另一个小房子。作为计划的第二步,我们的第一步很慢,下一步可能会更大更快。我也希望能找到志同道合的人,整合资源一起做这件事,不一定要靠自己找房子,那是一种很费钱很费时间的方式。

如果自下而上在某个区域继续做,一开始可能一个角落只能改变一个小巷,但是当这些角落串联起来,就可以网状辐射更大的区域,对社区,对城市的影响就更大了。

从这个意义上来说,也符合建筑师定义中提到的建筑师应该承担的社会责任部分。

刘谟炎小空作坊改造经验

1.掌握人体工程学的各种尺度,而不是完全照搬标准图集的尺寸设计,在舒适性和舒适性之间寻找平衡。比如从榻榻米房间走到客厅,门口远不到2米,但只要弯腰走一步,人几乎可以站直。

2之间有一个放松度。空,而取舍也很重要。有压缩的空空格,也有释放的空空格。比如我们设计了睡房,把尺寸压缩到极致,为客厅争取更大的自由。

3.让设计更精致。“卧房”内部的隔板一侧有0.03m用于储物,隔板另一侧有0.04m。螺旋楼梯下和室内景观花池下设计了隐藏式收纳和收纳功能,充分发掘每一个微小房间的价值空。

4.面积很小。一个空房间的作用是什么?不要急着定义。这里的接待室模棱两可。在一天的不同时段,面对不同的用户,可以兼顾餐厅、展览、工作室、家具设计、位置等各种功能,也可以提前考虑各种使用场景和状态。

部分图片由Grey 空之间的建筑事务所提供。

建筑摄影部分:陈豪和孙毅