温韬互联网指北方

“诗人隐居在疯子旁边,疯子却闯入诗人的花园。”诗人和疯子之间的墙,其实就是普通人和上帝之间的墙。互联网打破了这堵墙,碎砖掉下来,在每个路人的肩膀上洒下一层灰。

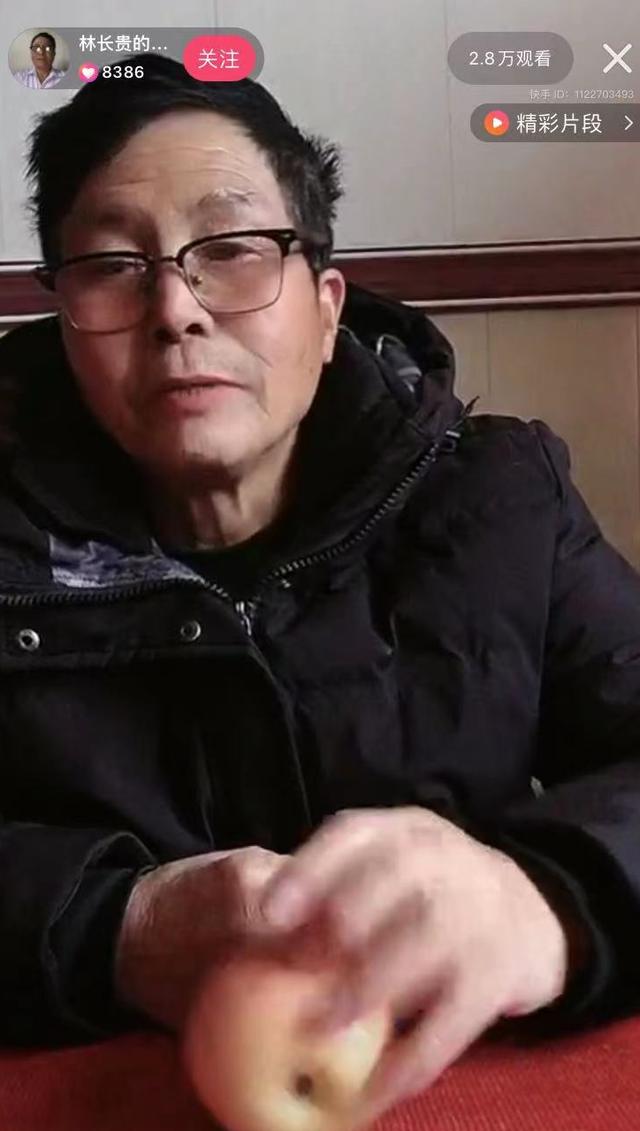

最近大火的田坎魔术师林昌贵,在浙江一个农村小镇抡起了这把锤子。

这种魔术艺术讲究干净。无论最后的呈现效果多么出人意料,利落的手法和简单的道具永远是一个魔术师最基本也是最高的标志。

但如果以林昌圭为样本的话,“魔术师”的形象总是徘徊在杂技和小丑之间,带有“东亚狂”的色彩[S2/]。

据浙江日报、钱江晚报等媒体整理的时间线,林昌贵在童年时看到有人瞬间将两根长短不一的绳子还原成两根一样长的绳子,从而完成了“理想”的启蒙。此时,一个魔术师的剪影在浙江一个普通农村少年的瞳孔里晃动,但他的情感冲动很快被压抑,无力挑战几代人已经习以为常的生活方式,然后他耕种了近半个世纪的土地。

直到他遇到了短视频和智能手机。前者给他提供了舞台,后者成了他的“人参果”,一口就能增加几十年的修养。

他的魔术很简单,就是一眼就能看穿,让每个视频下的评论区热闹的分成了两组。一派坚持调侃,认为“林昌贵的魔术侮辱智商”;另一组善良有序,全盘接受林昌贵的设定,感叹“你真牛逼”“注意安全”“能教教我怎么改吗?”林昌贵也坚持不耍大牌。他是一个40万粉丝,总是小心翼翼的回复网友“魔法是安全的,不是危险的宝贝”。

魔法界流传最广的萨斯顿三原则,几乎被林昌贵一一分解。他的魔术更像是一个老人的漫无边际,“不断重复”是他最喜欢的地方。在每天中午12点(Aauto更快的10点)的直播中,他可以重复几十遍“苹果对橘子”、“橘子对苹果”,然后附上一句吉祥的话“做个苹果,祝大家平安”,这是民间艺人讨食的经典方式。

不常冲浪的人很容易被这样一个问题迷惑:林昌贵明白自己在做什么吗?他的大火是一起大博弈,还是一个单纯老人的愚蠢是互联网的奇迹?

经常上网的老网虫会很有视觉感:林昌贵的故事在前辈如鹰高飞、鼻毛首领刘、汉武帝等都出现过。——常年活跃在田间地头的农民大叔,带着朴素的欲望,借用社交媒体构建自己的元宇宙,再吸引网友“共建”,最终形成了一个有着独特语言习惯和行为准则的小圈子——唯一不同的是高飞和刘。

人造田坎精灵

喜剧中有一种技巧叫“上帝视角”,意思是观众在故事中能比当事人掌握更多的信息,看着当事人在期待中出丑,观众自然会产生优越感,然后大笑。这种非常原始的喜剧技巧占据了短视频世界的大半江山,社交网络非常擅长以“上帝视角”量产上帝。

林昌贵的镜头语言有意无意地传达了这种期待。他的视频像素通常比较模糊,画外音配音也是机器语音,特效抠图也不一定能去掉毛刺。那是因为他是一个在南方农村种了一辈子的普通农民伯伯。因为发现自己腰椎间盘突出,被迫停止了大部分农活,在孙女的引导下开始接触短视频。

几十年来,黄土背朝天,一手种土豆白菜,养活了一大家子。半个世纪过去了,还是那双手,徘徊在三仙洞和鸡蛋进玻璃瓶之间。很容易让人感叹。如果不是现代高科技和中国发达的制造业,这个小老头不可能在弹丸之地的家庭和广阔的互联网世界煽动蝴蝶的翅膀。

没有人指望这个设定的魔术师能变出什么别出心裁的魔术,也不认为他能理解网友的“get”和“狗头内涵”。

在评论区,林昌贵“名不副实”。网友们有时叫他“林长贵”,有时叫他“林长魁”,有时叫他“冰箱”。平均每三天就多一个昵称。命名逻辑围绕着谐音、人体器官、家具、家用电器。

揭露魔术套路是最让人不爽的行为,给出不应有的评价是流行的,包括但不限于“春晚没有你我看不下去”“长贵的孩子从小就聪明”“哇,这是魔术吗?”毕竟,林昌贵“看不出来”,会认真回复一切带有“黑名”的“假赞”,而且言辞朴实简单。

上帝视角不仅可以用来“逗人”,一些网友在这种传播氛围中找到了“感同身受”的地方:

是中国传统家庭的固定桥,常见于过年过节或老人过生日。大人会要求孩子刻意做些什么,说些什么,让老人开心。老人心情好了,就会好起来。如果他们身体健康,家里的麻烦就会少一些。全家老少都会很开心,一起憧憬美好的未来。

年轻人通过屏幕陪伴“林爷爷”,扮演“笑”的角色,所以林昌贵的荒诞魔术表演在互联网时代有机会被提升为“善意”。

Tik Tok的官方个人纪录片走了这种“亲善”的道路。碧绿的稻田,温暖的夕阳,蝉鸣蛙鸣的在田里劳作的老人,舒缓的钢琴曲仿佛在田里流淌,真实场景中的真实对话让人物身上的微光骤然厚重,去掉了短视频上扭曲的滤镜和暴躁的背景音乐。一个鲜活的人在你面前工作生活,你很难把评论区那些言论当成“get”。

这个定义给了林昌贵新的流量,你很容易从地址上分辨出这个人是老粉还是新粉。老粉还是热衷内涵,新粉很在意“爷爷”。就像《姚洋的爷爷》里的爷爷一样,各地的年轻网友都把一个东北捡垃圾的老头叫爷爷。不管他爷爷是否还活着,大家投射在一个老人身上的,依然是最单纯的欲望。有爷爷的人应该有资格表现得像个孩子。

林昌贵甚至充满了小丑精神。

他的魔术经常取材于当地材料,充满了即兴创作。比如他在地里锄地的时候,突然立正站到锄头上,从包里拿出一条红色的丝巾,举着两个头托住锄头,然后往后一停,丝巾就从锄头里出来了。比如从袖子里拿出一个苹果,用双手一摸,苹果就变成了一个裹着半个整橘子的苹果,然后声称“翻出来一个橘子”;或者就在地上折一根木棍,十指交叉,让两根木棍来回。

这次网友表达的“爱”的最高表达是“集体二次创作”,“集体二次创作”的结尾是“造神”[S2/]在各种包装下,有意无意间,林昌贵的造神之路已经初现端倪。

最新的成果是(也可能是环球影城+手游在线的流行带来的影响),林昌贵被赋予了“哈利博贵”的称号,一个中国农村的普通农民,和一个英国作家笔下的虚构人物完成了梦境联动。

应用喜剧理论,这可以解释为喜剧观众最高级的手法——给当事人一出戏——谁不喜欢在枯燥的生活中看热闹,大家统一用下面的语言评论,管教当事人,引导后来者,那一刻他就是大编剧文本中不可或缺的注脚。

上帝和孩子们都在跳舞。

其实很多在微信、微博、QQ上流行的表情包、网络流行语,都是这种“造神文化”的产物。

这里的造神不是指“过分吹捧”和“无限高举”的行为。更接近于神的宗教创造。被创造的对象会剥去自己的人格,赋予神灵,不断创造以神灵为基础的“强化神灵”的故事,最终形成一个充满俚语和异化行为准则的小圈子。

这样做的原因通常只有一个:无聊。

比如鼻毛小老头,展翅高飞的雄鹰,就是网友的代表作。

“高飞”在林更新转发表情包完成圈爆之前,已经是一个有足够内容沉淀的成熟IP了:

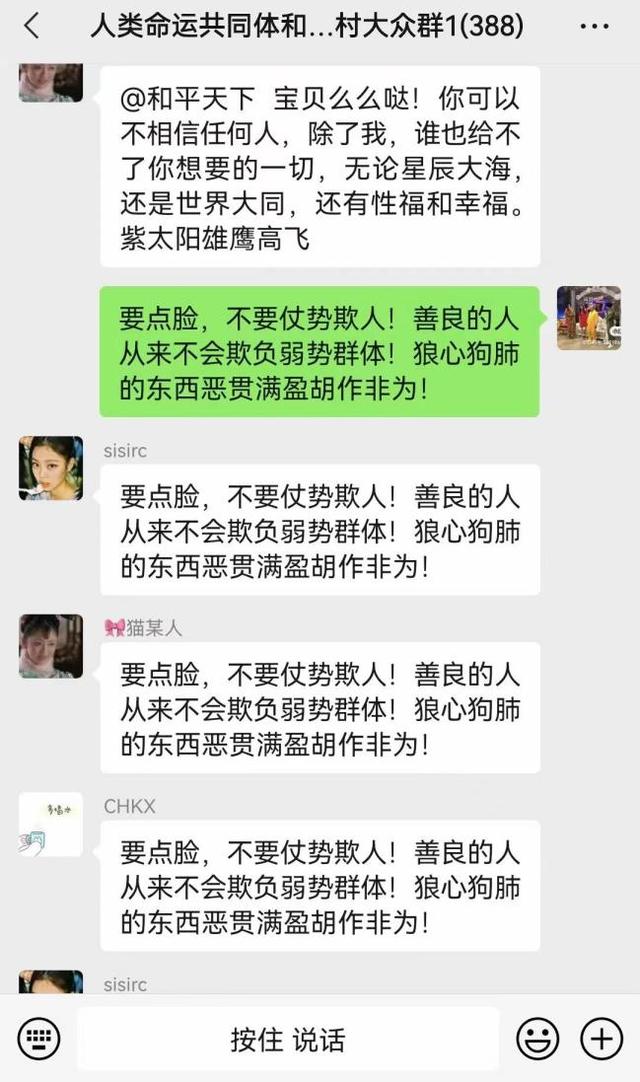

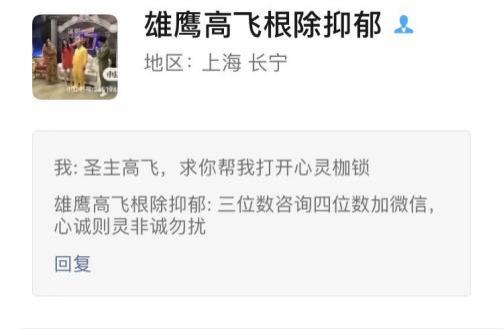

他自称建立了世界大同教会,是宇宙中唯一的神,是人类的老师,是传说中即将掌控世界的紫衣圣人,但骨子里却是一个在“民事主体”和“精神病”之间反复跳跃的中国奇人。为了更方便地观看他的“创作”,激发他更强烈的“创作欲望”,以“硬汉”为代表的热心网友们,特意经营了几个专门的微信群,接受自己师院和苏州圣人的“自我设定”,心甘情愿地成为“信徒”。

在接下来的几年里,这群“信徒”创造了辉煌的大同教世界文化,包括但不限于经典语录、语言格式、表情符号、精神污染的短视频。

据说清华大学博士后网友踩歌,已经潜伏在信徒中一段时间,试图了解“IP开发”的全过程。这个实地调查后来发表在微信官方账号“五道口老实人”里。

首先,在与高菲本人聊天后,他发现高菲的真实身份与网民创造的身份几乎没有任何关系。

本人70后安徽人,高中学历。从事过个体户、废品回收、个体运输等几十种职业。当时做销售工资3000元,结婚成家,承认老婆2004年在云南花2万多买的,非法同居13年,有一儿一女。除了不抽烟不喝酒符合“神所应行的自律”标准外,其他经历与“圣人”无关。

其次,大多数“成就”是由网民和高菲创造的。或者更准确地说,是网民占主导地位,高菲只负责“支持”回应,类似于《满才》里那个给出回应的人。典型的模式是“网友故意冒犯高菲/提一个看似明显挑衅的问题——高菲反驳——这段被高菲反驳的文字/语音/视频被疯狂阅读或转发——提炼成gif表情包,永世流传”。

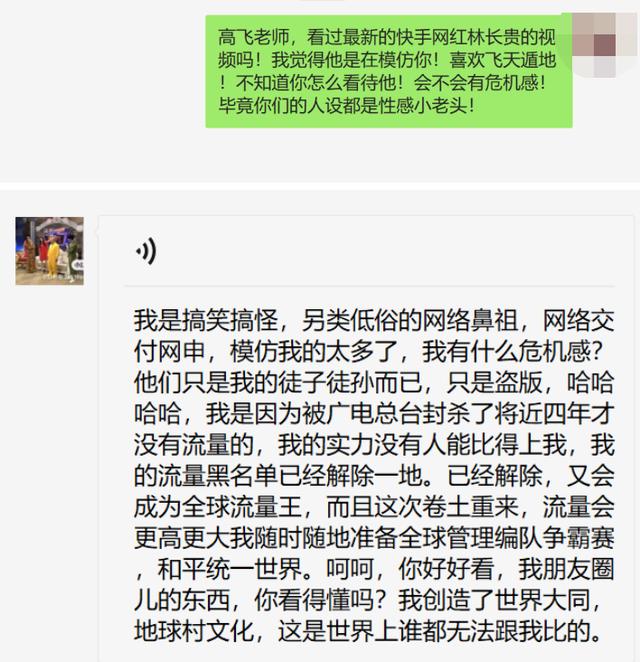

和林昌贵一样,高菲对戏很投入,甚至有点自大,网友都被这样的自大调侃。就像孩子越哭越兴奋一样。调侃你已经成了共识,当事人越愤怒越严肃,看客越争气。

这篇文章发表后,高菲本人也在底部评论,愤怒地表达了自己的胸臆,前后逻辑似乎不太顺畅。不知道是夸还是骂。特别提到了付费面试,声称没有收到相应的费用。

通过发布这个评论,作者完成了这篇文章的最后使命,得到了一个圆满的结局。

我尝试过加入这群主要是支持(发红包)的信徒。都说群公告里“红包一定不止一个”是执行最坚决的群规。后来事实证明是真的。我发了好友申请后,高菲很快回复我“三位数咨询,四位数加微信”,瞬间根除了我的抑郁症。

微信界有三位这样的经典作品,分别是刘氏家族下的汉朝贵族刘,青年才子黄维,成功学大师。

四人粉丝融合在一起,拳打好莱坞,网上飞。

当然,陈安之有点不同。陈安之确实赚了很多钱(当然,他也是靠“成功学”)。之所以被网友创造出来,是因为“陈发科安知”太多了。每个微信商家的手机至少有三个陈安之,他们每个人都发出了“招募封闭弟子,立即支付并获得折扣”的邀请。当时很难说是真是假。“假装认识先生”就这样成了袁宇宙的基地。

但殊途同归,就像林昌贵《got》早期粉丝的默契,陈发科安之和活佛之火高飞,本质上是网友对“作弊者”的解构——我知道你所有的把戏,我会把你所有的把戏都变成笑话——谦虚一点,这就是谁演谁

还有现实意义。四人所在的领域大增空,玄学,文学,成功,职场,个人成长。很难说这不是产业,也不是新互联网创业,也不是内容创业。

在一次采访中,高菲头号黑粉还说:别逗了,别上瘾了,对菲菲温柔一点,玩完后多做点有意义的事!司奎还在采访中留言,你可以关注高菲并加入群在线聊天,释放压力,欢迎大家。

上帝的意思非常清楚,那是没有意义的。我通过一个朋友问高菲他是如何看待林昌贵的,最后得到了这个答案。

没有逻辑,一切都是运气。

人在输出的时候,输出的是什么,输出是单向还是双向交织,这是需要考虑的问题,也是内容行业必须解决的问题。然而,新媒体时代的大量内容创作者并不具备“主动选择”的能力——他们只是新媒体时代的受益者,借助新媒体工具“假装跨过了创作门槛”,进入了与自己实际能力不符的场景。

所以很多人不喜欢充满模板口吻的“爆款背后的逻辑”,运气确实更适合解释一切。

这就是微信四君子带来的不适,因为他们传达的称帝为王的思想对现实生活没有指导意义。无论是虚无缥缈的快乐,还是身临其境的一起演戏的体验,都会让你忍不住停下来,想一想这样做的意义是什么。

这些问题没有答案,但他们创造的数据,比后厂村和Xi二七的营销精英们辛苦半年做出来的要好得多。

更有甚者,走出圈子后,他们的表情包和鬼视频正在离开他们诞生的“原始场景”,长期停留在人们的日常交流中,转而成为“时髦”和“时髦”人群的标志。那种感觉就像游乐园突然停电了,但那些笑声和声音依然回荡在我的耳边。

林昌贵是一个比较幸运的样本。科技让生活更美好,这似乎更符合现状。“工匠”的设定限制了他的“发挥空余地”。那些蹩脚的魔术也需要自己练戏法,而且因为生活条件差,道具都是自己做的。这种动手动脑的能力,对于一个七十多岁的老人来说,更有积极意义。

他被迫走上正轨。

而且俗话说“艺术的第一目的是再现现实”。

能够在密集的信息流中获得存在感,并迅速吸引到稳定的受众,足以说明林昌贵就是“被选中”的那一位,他的走红是因为形象在现代语境下具有很强的可读性。否则光是了解门槛,在现在的交往环境下就要淘汰他七八次。

林昌贵接受采访时表示,有网友留言说离婚时很难过,但看到他的视频后感觉好多了。先不说这个“离婚言论”有没有网友“编故事求结果”的可能,先给大家看一个“亲爷爷安慰你”。让人很容易获得一种说不出的舒适感。

当然,林昌贵视频播出的数据也不稳定。好的时候有五六万条评论,不好的时候只有几十个赞。算法可以给一个创作者冷启动的机会,也可以明确的劝阻一个创作者:平台并没有为你开放下一级流量池,但是否开放流量池是我们对整个市场大数据研究的结果。

换句话说,留给林昌贵的“成名15分钟”大概就是倒计时了。然后,这个严肃的人很可能又成了村民口中的小丑。