|作者|宋思根1吴志猛2

|摘要|微信用户填写的个人资料真假难辨,无法作为个人特征的识别依据,导致微信朋友圈广告精准投放缺乏可靠依据。现有研究表明,用户谨慎选择微信头像,其自我呈现属性反映了用户的个性,间接反映了广告态度。为了避免“头像特征-性格特征-广告态度”因果链的信息限制,广告主需要分析微信头像特征对广告态度影响的路径配置,从而为直接应用微信头像特征实现广告精准投放提供依据。

|关键词|微信头像广告态度

|中国图书馆分类号| G209;TP31

|文件识别码| A

本文是国家社科基金项目“基于全媒体传播要素组合的计算广告效果模型研究”(编号:21BXW082)的阶段性研究成果。

应用技术大学经济管理学院1,上海,201418

南京港务(集团)有限公司2,南京,210000

面对庞大的用户群,微信于2015年1月首次在朋友圈推出信息流广告。而无差别推送不仅价格昂贵,而且严重打扰用户。Vilnai-Yavetz和Tifferet(2015)曾提出,合适的人应该在合适的时间看到合适的广告。[1]因此,试图找到一种有效的方法对社交媒体用户进行分类就显得尤为重要。最直接可以得到的信息是微信用户填写的年龄、性别、兴趣等个人信息。但是这些信息真假难辨,作为广告推送的依据也很难达到预期的效果。因此,研究人员将目光转向了社交媒体中隐藏的信息——头像,并将其作为识别社交媒体用户的隐性信息(Hudson & Gore,2017)。【2】原因有二:一是90%的信息通过视觉手段传递到大脑,比文字信息快6万倍,用户发评论、聊天、发好友请求时会出现头像;其次,用户将一张图片设置为头像需要一定的思考和时间(Hum et al .,2011)。[3]同时,Vilnai-Yavetz和Tifferet(2015)认为,头像作为一种印象管理的工具,可以帮助社交媒体用户减少朋友的不确定性,并试图传达他们的特定印象。[1]

大量文献证明,微信头像特征与人格特质之间存在对应关系,人格特质会影响个体对广告的态度。得出的结论是,微信头像的特点和个人的广告态度应该有一定的关系。由于微信广告主无法根据微信用户有限的信息准确识别微信用户的性格特征,从而有针对性地投放广告,提高广告效果,考虑到头像的特异性和唯一性,如果能够描述微信头像的特征与广告态度之间的关系,广告主就可以通过微信头像的特征计算出用户的特征和广告偏好,从而实现精准广告投放。

01

概念定义

1.1

微信个人资料照片

头像是指微信用户自己上传的小尺寸图片,完全开放。相比文字符号,头像更直观清晰,能给其他用户更强的视觉冲击,留下更深刻的印象。几乎所有的社交平台都允许用户创建自己的头像。即使用户没有设置个性化头像,系统也会将通用头像轮廓图片作为用户的默认头像。头像在社交中起着不可或缺的作用。Ivcevic和Ambady(2012)发现,人们对陌生朋友的第一印象主要来自于头像,甚至通过头像带来的第一印象来大致判断双方成为真正“朋友”的可能性。[4]头像对用户网络身份的塑造具有重要作用(吴等,2015),[5]它可以减少朋友的不确定性,用户选择特定的图像来传达特定的印象,选择特定的视觉元素来表达特定的情绪,从而期望他人更好地了解自己(徐,2014)。【6】可见,头像在一定程度上反映了用户的个人诉求和内心表达,用户的个性和呈现意图都蕴含在头像画面中。微信头像图片内容非常复杂,主要维度如下:

(1)图片类型。刘等(2016)将图像特征分为两类:一般图像特征和面部特征。【7】前者包含颜色等基本信息,后者包含从头像中提取的面部特征。除了默认图片,图片类型的主要特征是是否包含人脸及其数量,所以图片类型分为无脸、一脸和多脸。Segalin(2017)直接将这个特征定义为面数。[8]

(2)色彩。人对图像吸引力的判断受颜色分布的影响(黄等,2006)。[9]刘等(2016)综合考虑亮度、对比度、饱和度等因素的影响,将头像色调分为红、绿、蓝三种。[7]塞加林(2017)等。将头像的基本色调分为棕色、粉色、紫色、红色、黄色和彩色。[8]由于很难判断头像之间对比度和饱和度的差异,所以本研究主要基于基本色调的判断。例如,Percy和Rossiter(1983)研究了黑白和彩色印刷广告对品牌态度的影响。[10]

(3)面子呈现。这个特征是指用户选择通过他的头像来呈现他的相关面部特征,主要包括面部是否戴了任何一种眼镜。Vilnai-Yavetz和Tifferet(2015)对是否戴太阳镜以避免直接目光接触进行了划分。[1]刘等(2016)还增加了老花镜这一变量,丰富和完善了特征的分类。[7]

(4)面部表情。基于Ekman的六个离散的基本情绪模型,刘等人(2016)将面部表情分为愤怒、厌恶、恐惧、快乐、悲伤和惊讶。其中,喜悦和惊讶被归类为积极情绪,而愤怒、厌恶、恐惧和悲伤被归类为消极情绪。【7】由此可见,面部表情最简单的分类方法是:正面表情、负面表情和无表情。

(5)其他因素。杨澜等(2019)将头像的类型分为个人照片、与朋友的照片、家人与家人的照片、非个人照片(包括动物、植物等。)通过观察分析。[11]可见非脸的头部也占了很大比重,比如动物和植物。结合Ferwerda和Tkalcic(2018)对Instagram用户的93962张图片进行标记和聚类分析,得到17个图片特征。[12]本研究还将是否有动物元素和植物元素作为微信头像的主要分类标准。此外,动漫元素在微信头像中占有很大比例。由于社交媒体中的隐私和信任问题,用户往往不愿意使用真实照片作为头像(Rhee & Lee,2013)。【13】选择卡通头像不仅可以避免这个问题,而且具有特殊的情绪触发功能,容易塑造天真无邪、保护欲强的形象,让他人感到快乐、兴奋、积极,容易降低现实中人的社会戒备心理。因此,在本研究中,头像是否使用卡通元素也是头像特征的重要考虑因素。

1.2

广告态度

广告态度作为研究广告效果的重要指标之一,是指消费者在特定场合以喜欢或讨厌的方式对特定广告刺激做出反应的心理倾向,是广告引起的各种积极和消极的情绪反应(顾元平,2014)。[14]最常见的态度模型是三成分态度模型:情绪、行为倾向和认知。情感是指消费者对广告产生的积极或消极的情绪反应,行为倾向是指人们在收到某一特定广告后所采取的行动倾向,认知是指消费者对广告所持有的信念。

02

文献综述

2.1

微信头像和印象管理

目前,社交媒体非常流行,对人们的生活和工作产生了深远的影响。Brandtzæ和Heim(2009年)对1200名社交网站用户进行了调查。内容分析显示,虽然使用社交媒体的原因很多,但前三大原因占65%,分别是与新人保持联系(31%)、与朋友保持联系(21%)和社交(14%)。[15]毫无疑问,这三个原因具有强烈的社会属性。社交活动必须涉及印象管理。印象管理的基本理论是,个体倾向于通过控制自己的呈现来影响他人形成的情境的定义,给他人留下印象,这会导致他人自愿按照自己的计划行动(Goffman,1959)。[16]

上述结论得到了大量证据的支持。Strano(2008)的调查显示,用户选择脸书头像图片的标准是让自己更有吸引力,[17]这与印象管理的观点完全一致。Siibak(2009)指出,社交媒体中的头像选择是一种视觉印象管理行为,年轻用户可以通过头像图像选择来建构自己的理想自我。[18]头像的选择是社交媒体印象管理的一种公开呈现方式(Labrecque et al .,2011)。[19]Nadkarni和Hofmann(2012)指出,人们使用脸书的主要动机之一是印象管理或自我展示。【20】社交活动是个体管理印象的内在动力,微信头像是印象管理的重要工具,尤其是呈现反映个人面部表情、着装偏好、户外环境偏好等视觉元素。在头像中,让参观者可以通过这些视觉元素很好地理解画面中的人物(Vilnai-Yavetz & Tifferet,2015)。[1]Ward(2017)采访了荷兰的Tinder用户,发现用户在他们的账户简介中精心挑选照片,以表达他们理想和真实的自我,也作为展示个人期望和教育水平等信息的手段。[21]

2.2

自我表现和人格特质

自我展示可以被看作是一种“表演”,那些能够体现表演者个人特征的表现性设备被称为“个人前台”,包括官方徽章、服装、性别、年龄、民族特征、体形和外貌、外貌、说话方式、面部表情、举止等等(Goffman,1959)。[16]Back等人(2010)认为社交媒体档案反映了用户的真实个性,而不是理想化的自我。[22]由此可以推断,用户的头像不太可能扭曲用户的真实性格特征。Ivcevic和Ambady(2012)根据社交媒体的个人资料页面上的信息来判断目标个体的人格,包括头像和兴趣,结果显示头像与人格判断的相关性最高。[4]Hall等人(2014)收集了一些脸书用户的头像、更新状态、信息页面以及与好友互动的相关信息,并呈现给互不相识的受访者。他们让受访者对用户的性格进行评估,发现受访者对用户性格的评估结果,包括外向性、宜人性和责任感,与用户的自我报告结果显著相关。[23]“大五人格”因素模型是评价个人特征最常用的模型。许多学者也试图揭示“大五人格”与微信头像特征之间的关系。主要研究结果见表1。

2.3

个性和广告态度

广告的主要目标是展示产品或服务以吸引消费者的注意力,消费者角色与广告的关系一直是一个重要的研究课题。Nairn和Berthon(2003)认为分析社交媒体用户的个性特征有助于理解消费者对广告的态度。[24]研究发现,这是由消费者对广告的认知、情感、态度和个性特征决定的(Mehdi et al .,2014)。[25]不同的消费者有不同的广告偏好,没有两个人会对广告有相同的情感反应和态度。当广告与他们的人格特质相匹配时,他们通常会做出最积极的反应,产生积极的广告态度(Myers et al .,2010)。[26]当消费者认为广告与自我概念一致时,能够产生积极的情绪反应,并与他人分享(Taylor et al .,2012)。[27]由于社交媒体广告不易被察觉,基于用户数据的精准营销模型更容易让用户感受到广告与自身的关联性,用户也更容易产生积极的反应(Voorveld & van Noort,2014)。[28]

可以看出,根据用户的性格特征可以很好地预测广告态度。微信朋友圈的广告如果按照“头像特征——性格特征——广告态度”的链条进行投放,必然会降低投放的准确性,因为每个环节都会产生一定程度的判别误差。但如果能直接建立“头像特征-广告态度”的关系图式,广告投放的准确率就能大大提高。但微信头像的特征能否直接成为微信用户广告态度的依据,目前还没有足够的证据支持。基于此,本研究试图探讨微信头像特征对用户广告态度的影响。

[S2/]03

研究设计

3.1

样本和研究方法

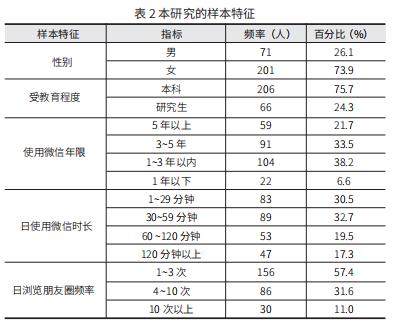

问卷调查于2019年12月进行。调查对象为大一、大二和研究生。调查同步收集了受访者的微信头像。共回收问卷310份,剔除无效问卷,获得有效问卷272份。样本特征如表2所示。

在本研究中,我们想知道哪些微信头像特征组合的用户具有积极的广告态度,但微信头像特征大多是并排呈现的,这是传统线性回归无法解决的。为了回答“微信头像功能的哪些配置会导致积极广告态度的出现?”我们选择定性比较分析(QCA)作为数据分析方法,它适合于识别多重并发因果关系。常用的QCA技术有三种,分别是二元清晰集定性比较(csQCA)、多元多值集定性比较(fsQCA)和连续模糊集定性比较(mvQCA)(李永发,2019)。[29]根据实际情况,本研究采用csQCA作为分析方法。在这种方法中,变量值定义为存在(1)和不存在(0),即值“1”表示变量存在,值“0”表示变量不存在。

3.2

操作变数

根据文献和国内用户微信头像的实际特点,最终确定了七个具体的条件变量:图片类型、面部呈现、面部表情、颜色、动物元素、植物元素、卡通元素。根据清晰集QCA的要求,采用二进制分配方法。第一,图片类型。图片类型是指图片中人脸的相关特征,一般定义为面数。给有脸的图片赋值1,给没有脸的图片赋值0。第二,面部呈现。人脸呈现是指头像中包含的面部特征,一般指是否戴眼镜。将戴眼镜或不戴眼镜的面部表情分别指定为1和0。第三,面部表情。面部表情是指图片中所包含的情绪类型,一般包括愤怒、厌恶、悲伤、快乐、惊讶等情绪。本研究简化了面部表情的分类方法,正面或负面情绪表情分别赋1和0。第四,颜色。色彩是指画面中包含的那种颜色。本研究简化了颜色分类方法,将彩色头像赋值为1,黑白头像赋值为0。第五,动物元素。将化身中的动物元素指定为1,将非动物元素指定为0。第六,植物元素。将1分配给角色中的植物元素,将0分配给非植物元素。第七,动漫元素。将带有卡通元素的头像指定为1,将不带卡通元素的头像指定为0。

虽然国内外学者对态度测量有很多不同的看法,但都是成熟可靠的量表。本研究采用Campell和Keller(2003)[30]的四项量表来测量广告态度,该量表被国内外学者广泛使用。根据中文语境的表达翻译成中文,采用李的5分制,1代表非常不符合,5代表非常符合。具体词条是:我觉得微信信息流广告很好;微信信息流广告质量高;微信信息流广告很吸引我;微信信息流广告让我开心。

04

数据分析

为了减少微信头像特征编码的错误,本研究采用两人独立编码的方式,两人之间的编码符合率达到95%以上。随机选择一份用于数据分析。广告态度量表的KMO值为0.704,大于0.7;卡方值大约为216.332(p

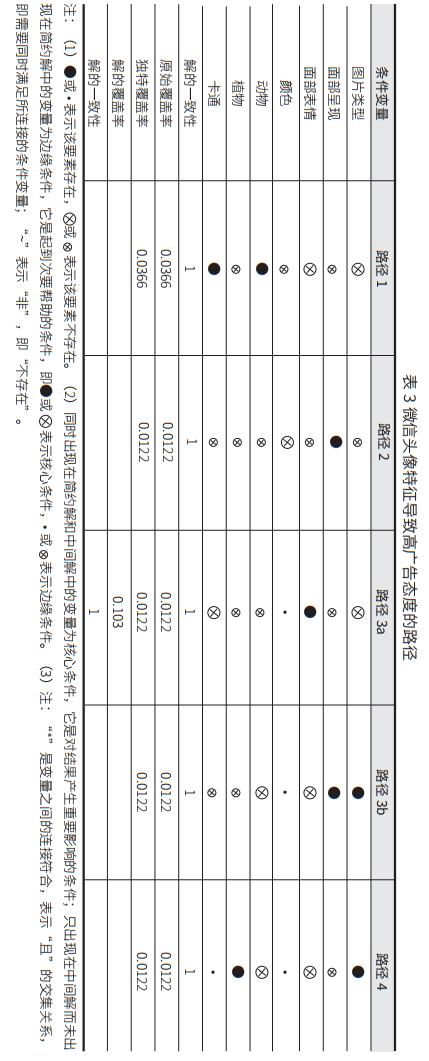

本研究使用QCA2.5软件对复杂溶液、简化溶液和中间溶液进行分析。复杂解决方案是未被简化且具有复杂配置的解决方案。简化解的结果虽然简单,但有可能忽略重要的必要条件,介于两者之间的中间解最具代表性。在本研究中,选择了中间解决方案,结果如表3所示。

4.1

一致性分析

在定性比较分析中,一致性是判断条件组合与结果变量相关程度的关键指标。一致性主要检验条件对结果是否充分或必要。一般来说,0.8的一致性比较理想。如果大于0.8,则满足充分条件的要求,即这样的条件组合是可以接受的,可以用来解释结果。从表3可以看出,有五条路径可以导致更好的广告态度。五条路径的一致性为1,大于0.8,说明本研究五条路径中的案例都满足一致性条件,即五条路径都是导致更好广告态度的充分条件。整体一致性指数也是1,进一步说明本研究中所有案例组成的路径也是广告态度更好的充分条件。

4.2

条件配置分析路径

1:卡通* ~植物*动物* ~色彩* ~面部表情* ~面部呈现* ~图片类型

路径1的覆盖率最高,是导致广告态度良好的最重要的条件配置,说明微信头像中有动物元素和动漫元素的用户更容易接受微信信息流广告。在这条路径中,除了动物元素和动漫元素植物,其他条件都不存在。当用户选择动物元素和卡通元素作为头像特征时,他们可能会认为动物和卡通元素可以代表天真自然的形象,给自己和朋友带来愉悦感。同时,也可能反映了自己的性格和情绪,说明选择卡通和动物特征作为自己微信头像的用户更倾向于用一种特征来表达自己,因此相比其他用户,他们在面对广告时会有更积极的情绪反应,也更有可能拥有良好的广告态度。

路径二:~卡通* ~植物* ~动物* ~色彩* ~面部表情*面部呈现* ~图片类型

在路径2中,面部呈现是存在的唯一核心条件,其余都是不存在的条件。即头像包含眼镜(包括墨镜)是一个条件。我们大胆猜测,戴眼镜的脸会给人一种博学的感觉,传递出温柔善良、有见识、懂事的形象,这一类型的消费者更容易对事物持积极的态度。

路径3a: ~卡通* ~植物* ~动物*颜色*面部表情* ~面部呈现* ~图片类型

路径3b: ~卡通* ~植物* ~动物*颜色* ~面部表情*面部呈现*图片类型

路径3a基于面部表情。当面部表情不存在时,图片类型和面部呈现是核心存在条件,即路径3b,颜色是两条路径的边缘条件。可见,无论面部表情是否积极,头部颜色都是要注意的。消极的面部表情和戴眼镜也能产生积极的广告态度。作为边缘条件,彩色头像比黑白头像更能展现用户阳光开朗的一面,用户更容易产生积极的广告态度。考虑到路径2中面部呈现作为唯一核心条件也能产生积极的广告态度,路径3b可以视为路径2的替代或增强方案。因此,本研究认为,在3a和3b路径中符合头像特征的用户更有可能拥有积极的广告态度。

路径四:卡通*植物* ~动物*色彩* ~面部表情* ~面部呈现*图片类型

路径以画面类型和植物为存在的核心条件,以色彩和漫画为存在的边缘条件。这项研究推测,头像中有面孔,人们更容易接近,更不容易给对方神秘感和难以接近的感觉。这样的用户在面对广告时,可能会有更好的广告态度。同时植物元素的头像能给人清新自然的感觉,这样的用户也会有更好的广告态度。以及彩色卡通元素如上,选择彩色头像说明用户更活跃,选择卡通元素说明用户更倾向于用童真形象表达自己。因此,本研究认为,符合这一特征的用户更有可能拥有积极的广告态度。

[S2/]05

结论和讨论

5.1

结论和应用

总结一下,微信头像特征有三种组合可以导致更好的广告态度,分别是:动物和漫画的组合,正面情绪或带眼镜的彩色面孔,人和植物的组合。在“萌文化”盛行的今天,动物和动物或人物的动漫形象多为年轻人喜欢的头像,符合以大学生为调查对象的样本特征。想给外界留下积极情感印象的大学生,大多热情外向,对广告持积极态度,这并不奇怪。戴眼镜的脸对广告态度的热情有怀疑。除了上述温柔善良有见识有见识的观点,戴眼镜(尤其是墨镜)往往会给人一种难以接近,不希望对方洞察自己内心,不敢以真面目示人的印象。换句话说,他们对外界相对“封闭”,他们很难对商业广告持积极态度。人与植物的结合是一种非常常见的结合形式,通常表现为人在户外、在园林、在旅游目的地等自然环境中。最大程度上体现了微信用户的开放性、宜人性和外向性,用户对广告也持积极态度。

目前“大数据”非常流行。虽然是在打破大数据的封闭性,但其实数据孤岛、数据碎片化的现象还是很严重的。在这种情况下,作为计算广告的线索,微信头像特征具有较高的可靠性,广告主应该有针对性地找到符合微信头像特征组合的用户,从而更有效、更精准地进行推送。具体措施如下:第一,根据微信头像的特点做广告。以合法合规为基础,收集微信用户的各类相关信息,标注用户头像特征。在广告预算有限的情况下,利用上述微信头像特征的有效组合作为广告投放的基础,提高广告效果。第二,对场景特征进行标签化,测试不同场景下微信头像特征与广告态度的关系,进一步提升广告效果。第三,将广告功能与微信头像的功能进行匹配。比如作为卡通人物的广告匹配卡通头像用户,为头像为黑白的用户推送黑白图像广告。第四,在广告预算相对宽松的情况下,建立微信头像特征、产品特征、广告特征之间的关系,进一步挖掘微信头像特征对广告的意义。

5.2

前景不足

总的来说,本研究是探索性的,其不足之处体现在三个方面。首先,样本。由于调查样本均为在校大学生,在职业分布、学历、年龄等方面存在局限性。同时,受访者整体年龄较低,他们在社交中的印象管理可能对微信更熟悉和依赖,微信头像对他们也更重要。因此,利用他们的微信头像特征来预测广告态度,并不能推广到普通人群。第二,头像特征。目前关于人像特征的研究文献大多来自国外学者,与国内实际情况相差较大。由于文化背景不同,国内外社交媒体用户对微信头像的选择也不同。比如国内微信用户的卡通头像占比很大,而国外并没有把卡通元素列为重要考虑因素。第三,编码。由于样本和清晰集QCA的限制,本研究未能对微信头像特征进行更细致的编码。编码层次一旦扩大,研究工作量尤其是研究难度会大大提高,信度和效度难以保证。

近年来,微信头像逐渐引起了学者们的关注。具有直观性和代表性,是符号化的情感符号,是社交网络的缩影,是研究社交媒体环境下微信用户的优质切入点。在后续研究中,学者可以扩大样本,关注微信头像特征与用户人口统计学特征之间的关系。而人口统计特征往往是用户刻意隐藏的信息,而且恰恰是广告的基础信息,广告态度高,甚至对购买行为有可预测性。此外,微信头像特征的量化也是一个值得探讨的话题。比如戴眼镜和图片的自我修饰程度需要仔细分类等等。微信头像的分类标准必须符合我国微信用户的实际情况和文化特点。微信头像功能、广告功能、产品功能的匹配也值得关注。类似的研究可以为社交媒体广告的精准投放提供坚实的理论和实践基础。

作者:宋思根,上海应用技术大学经济管理学院教授,管理学博士;吴志猛,南京港(集团)有限公司员工,管理学硕士。

【参考文献和注释】参考文献和注释

【1】维尔奈-亚韦茨I,蒂弗雷特S (2015年)。一张图片胜过千言万语:通过脸书个人资料图片细分消费者。互动营销杂志,第32卷,53-69页。

【2】哈德逊A M,戈尔J S (2017)。一张图抵得上一千个帖子:对人格特质和个人资料图片内容的探索性检查。《社会中的社会媒体期刊》,6(1):170-188。

【3】Hum N J、Chamberlin P E、Hambright B L等人(2011年)。一张图胜过千言万语:脸书个人资料照片的内容分析。人类行为中的计算机,第27卷,1828-1833。

【4】伊夫切维奇·Z·安巴迪·N(2012年)。从身份诉求看脸书的个性。大众传媒文化心理学,1(1):38-45。

【5】吴,张伟辉,袁春辉(2015)。脸书个人资料图片反映用户& # 39;s性格?。人类行为中的计算机,第51卷,880-889页。

【6】徐问(2014)。我应该相信他吗?评论者个人特征对eWOM可信度的影响。人类行为中的计算机,第33卷,136-144页。

【7】刘L,普雷奥蒂乌克-皮埃特罗D,萨马尼Z R等(2016)。通过社交媒体个人资料图片选择分析个性。第十届国际网络和社会媒体AAAI会议,科隆。

【8】Segalin C、Celli F、Polonio L等人(2017年)。你的脸书个人资料照片揭示了你的个性。第25届ACM国际多媒体会议论文集,纽约:计算机协会。

【9】黄克强、王强、吴志勇(2006)。基于人类视觉系统的自然彩色图像增强与评价算法。计算机视觉与图像理解,103(1): 52-63。

【10】珀西·L·罗斯特·J·R(1983)。平面广告中图片大小和颜色对品牌态度反应的影响。消费者研究进展,10(4):17-20。

[11]杨牧,曹聪颖,。社交媒体头像的呈现与使用动机研究——以大学生微信应用为例[J]。北京理工大学学报(社会科学版),2019(2):182-188。

【12】费尔韦达B,特卡尔契奇M (2018年)。你发布什么就是什么:Instagram图片的内容告诉用户的个性。第23届智能用户界面国际会议,东京。

【13】李昌镐、李昌镐(2013年)。使用面部组件匹配的卡通式头像生成。国际多媒体和普适工程杂志,8(4): 69-78。

[14]顾元平。广告态度初探[J].现代传播,2014(6):157-158。

[15]布兰德泽格,P . B . &海姆,J.(2009年)。人们为什么使用社交网站。OCSC 2009;HCI国际2009;在线社区和社会计算国际会议;人机交互国际会议。SINTEF,福斯克宁斯韦恩。挪威奥斯陆10314号;SINTEF,福斯克宁斯韦恩。挪威奥斯陆10314号。

【16】戈夫曼,E (1959)。日常生活中自我的呈现。锚定图书公司,兰登书屋,纽约

[17]斯特拉诺·米·米(2008年)。通过脸书个人资料图像对自我展示的用户描述和解释。网络心理学:网络空间的社会心理学研究杂志,2(2):1-12。

[18]sii bak A(2009年)。通过照片选择构建自我:社交网站上的视觉印象管理。网络心理学:网络空间的社会心理学研究杂志,3(1):1-9。

【19】Labrecque L I,Markos E,Milne G R (2011年)。在线个人品牌:过程、挑战和影响。互动营销杂志,第25卷,37-50页。

【20】纳德卡尔尼和霍夫曼(2012年)。为什么人们使用脸书?。人格与个体差异,52(3): 243-249。

【21】沃德,J (2017)。你在Tinder上做什么?婚介手机应用上的印象管理。信息、交流与社会,20(11):1644-1659。

[22]Back M D、Stopfer J M、Vazire S等人(2010年)。脸书的简介反映了真实的个性,而不是自我理想化。心理科学,21(3): 372-374。

[23]霍尔·J·A,彭宁顿·N,吕德尔斯·A(2014年)。脸书的印象管理和形成:透镜模型方法。新媒体与社会,16(6): 958-982。

[24]奈恩·A·贝尔森·P(2003年)。创造顾客:广告对消费者细分市场的影响。商业伦理杂志,42(1): 83-100。

[25]Mehdi K,Khiruddin R,Omar F (2014年)。马来西亚消费者学生对广告决策的人格特质预测。欧洲科学杂志,第23卷,第5-13期。

[26]迈尔斯·S·D、森·S、亚历山德罗夫·A(2010年)。人格特质对广告态度的调节作用:一个权变框架。管理与营销,5(3): 3。

[27]泰勒·D·G、斯特拉特顿·D、汤普森·K(2012年)。自我提升作为分享在线广告的动机。互动广告杂志,12(2): 13-28。

[28]2014年,范·诺尔特·沃维尔德·H·A·M。广告活动中的社交媒体:检验对感知的说服意图、活动和品牌反应的影响。创造性传播杂志,9(3):253-268。

[29]李永发。定性比较分析法:定性与定量思维相结合的配置比较法[J].广西师范大学学报(哲学社会科学版),2020(3):89-110。

[30]坎贝尔M . C .,凯勒K . L .(2003年)。品牌熟悉度和广告重复效应。消费者研究杂志,30(2): 292-304。