编辑|郑淮舟

随着11月1日第一波销售,今年的双11之战正式拉开帷幕。

近年来,随着玩家的不断丰富,中国电商行业的竞争格局已经从一家独大变成了一家超强。日益激烈的竞争促使各大行业巨头加大投入,争夺市场份额。同时,有限的市场空、多元化的玩家、不断增加的投入,都在影响着电商行业的整体盈利能力空。

在这种背景下,面对双11这种最火的行业的促销,各大平台都是火力全开,使出浑身解数。在激烈的竞争环境下,今年的双11在时间段上进一步延长,规则和玩法都有所升级,整体来说还是蛮有意思的。

另一方面,平台之间的竞争意味着商家和消费者有了更多的选择空。那么,面对这场激烈的双11大战,哪个家电平台更受商家青睐呢?与其他竞争对手相比,它的竞争优势是什么?

电商行业进入白热化竞争阶段1。行业格局面临重塑

在反垄断监管日益严格的背景下,平台间的多方竞争已经成为电商行业的必然趋势。近年来,无论是拼多多的崛起,还是Tik Tok、阿auto更快等短视频平台的进入,还是私域电商概念的快速传播,都加速了中国电商行业竞争格局的重塑,客观上瓜分了领先平台的市场份额。

在传统电商领域,随着主流平台用户数量超过8亿,意味着流量增量红利即将结束。在这种背景下,为了拓展新的机会,所有玩家都向竞争对手的腹地发起了冲击。淘宝和JD.COM已经开始进入下沉市场,而拼多多已经在品牌化方面展开布局。平台间的交叉竞争使得核心平台间的同维度竞争更加激烈。

同维度竞争的加深,也给商家和消费者带来了更加多元化的选择空。在用户端,多平台购物成为大多数消费者的选择。如图1所示,淘宝天猫、拼多多、JD.COM平台的用户重叠率在逐年上升。到2020年,三大平台用户重叠率超过30%,同期各平台用户专属率低于15%。

图1:主流电商平台用户重合率和独家率数据来源:东吴证券和36Kr。

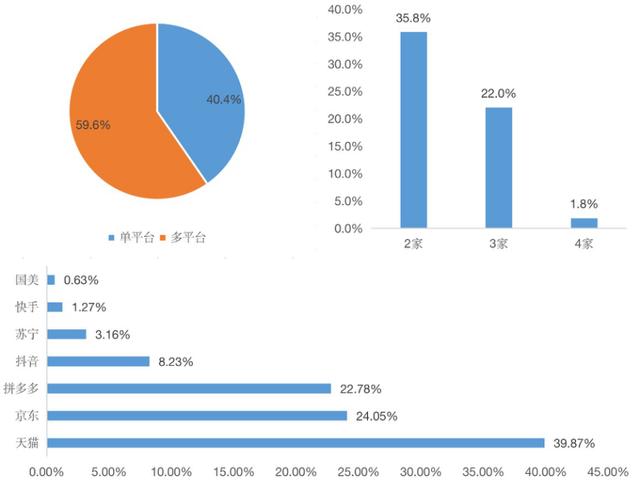

业务方面,多平台运营的现象越来越明显。亿欧咨询调查数据显示,目前多平台商家占比接近60%,其中二平台商家占比36%,三平台商家占比22%,其中天猫占比40%,成为多平台商家的主阵地。

图2:商家多平台业务趋势数据来源:亿欧咨询、36Kr整理

尽管竞争环境越来越激烈,但头部平台依然保持着强大的竞争力。

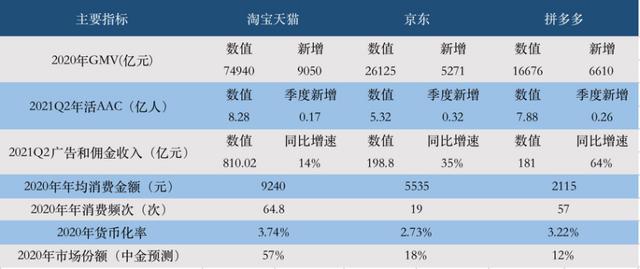

从GMV的绝对数量、用户年均消费金额、货币化率等关键运营指标来看,淘宝天猫仍具有绝对优势。2020年,淘宝天猫的GMV是JD.COM的3倍多,拼多多的4倍。同期淘宝天猫人均消费达9240元,JD.COM人均消费约5000元,拼多多人均消费仅2115元。货币化率的差异就更明显了。淘宝天猫在大基数下依然保持了3.74%的高水平。从相对增量来看,2020年淘宝天猫在总量更高的前提下,实现了9000亿+的GMV增长,相比之下JD.COM是5000亿+,拼多多是6000亿+。

图3:主流平台核心运营指标对比数据来源:公司财报和36Kr。

在电商存量竞争加剧的同时,以直播电商为代表的增量空也迎来了各大巨头的贴身肉搏。

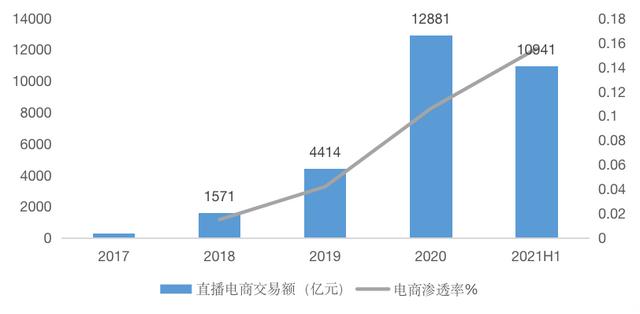

《2021中国直播电商行业报告》显示,2020年,中国直播电商规模已经达到1.29万亿元,2018-2020年CAGR高达220.50%。同期,直播电商在大电商行业的渗透率达到10.60%,直播电商已经成为电商市场常态化的营销方式和手段。

图4:直播电商规模及渗透率数据来源:中国直播电商行业报告,36Kr整理

面对巨大的市场蛋糕,巨头们开始加码布局,尤其是以Tik Tok、Aauto Quicker为代表的短视频平台继续加大在电商直播领域的投入,与淘宝直播展开了一场增量和存量的激烈竞争。

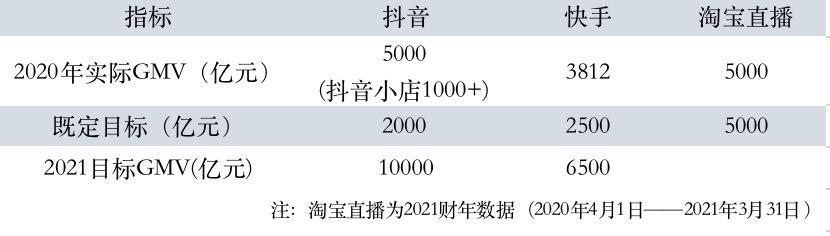

从2020年三大平台的GMV来看,Tik Tok(自有+引流)做到了5000亿+GMV,Aauto Quicker(自有+引流)达到了3812亿,淘宝直播达到了5000亿。整体来看,三个平台的GMV规模非常接近,合起来衡量相当于拼多多同期GMV的83%,而Tik Tok和淘宝单一平台的GMV增量接近JD.COM和拼多多同期的增量水平,头部直播电商平台的扩张非常可观。

图5:头对头直播电商平台GMV对比数据来源:官方公众号新闻,36Kr整理

然而,在2020年,Tik Tok和Aauto Quicker近三分之二的GMV将被分流到淘宝天猫、JD.COM和其他平台。所以总体来说,淘宝直播在严格口径上还是有比较优势的。消协发布的三大平台用户份额数据也说明了这一点。数据显示,2020年,使用淘宝直播的消费者占比68.5%,而同期,Tik Tok和阿auto更快分别为57.8%和41%;在忠实用户方面,淘宝直播忠实用户占比46.3%,同期抖音速度分别为21.2%和15.3%。

图6:直播电商平台用户份额对比数据来源:前瞻产业研究院,36Kr整理

但进入2021年后,快摇已经陆续关闭了部分第三方链接入口,这预示着内容平台的电商闭环越来越完善。在此基础上,Tik Tok将2021年自有电商企业的GMV定为6000亿,较2020年大幅增长252.94%。同时,除了快、摇、淘三大平台外,JD.COM、拼多多也加大了在直播电商领域的投入。更多玩家的进入,头部平台的快速布局和激烈竞争,预示着直播电商领域新的较量正式开始。

2。每个玩家都加码布局双11

随着电商行业进入激烈竞争阶段,各大平台纷纷加大了对双11、6·18等重大促销活动的争夺。

起初,双11只是天猫的独角戏。后来在JD.COM的努力下,一度成为天猫和JD.COM电商模式的权力竞争。近年来,随着拼多多、Tik Tok、Aauto快消等平台的介入,“双十一”的竞争格局呈现出百家争鸣、群雄逐鹿的特点。

参与玩家的快速膨胀,推高了今年双11的规则和玩法。具体来说,今年双11有三个特点。一是活动周期再次拉长,时长接近一个月;二是活动规则越来越复杂多样;第三,平台对消费者的补贴和对商家的扶持政策升级。

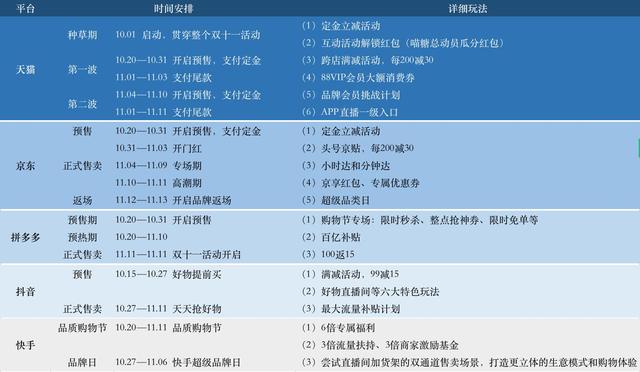

从时间周期来看,在今年的双十一促销中,主要的平台活动大致可以分为三类。

第一类是以天猫为代表的平台,在整个促销期间连续进行两波促销活动。其中,(1)10月20日开始第一波促销活动的预售期,11月1日正式进入销售和支付尾款阶段。期间还伴随着超级头主播的多次直播活动,以定减、满减的方式为消费者提供支持。(2)第二波促销活动于11月4日开始预售,11月11日进入尾款支付阶段。期间通过预售直播、品牌直播、产地直播、店铺自播等大量全场景矩阵支持。,联合商家惠及消费者,为消费者持续带来好产品、好价格。

第二类是以JD.COM、Tik Tok、Aauto Quicker为代表的平台,整个促销期间只有一波预售活动。其中,(1)预售阶段,Tik Tok作为第一个宣战的玩家,在10月15日开始了好物的第一波预售活动,随后JD.COM、Aauto Quicker等平台在10月20日开始了第一波预售周期;(2)第二波品牌和品类日,其中10月31日Aauto Quicker启动超级品牌首发活动,11月11日进入传播发酵期,11月4日JD.COM启动场景品类主促销日,期间价格为双十一活动最低;Tik Tok开始了每天抢好东西的活动。(3)返场阶段,JD.COM于11月12日开始返场活动。

第三种是以拼多多为代表的平台,10月20日开始预售,11月11日开始促销。整体规则简单,延续了常年低价的态度。除了每天100亿元的补贴,还增加了100元到15元等补贴。

图7:双11主平台推广赛程和玩法规则。数据来源:官方新闻,36Kr整理

在具体玩法和规则上,满减依然是各平台最主要的补贴手段。同时,所有玩家都加大了对消费者和商家的支持,在用户交互和用户体验上也有提升。

首先,全款优惠升级了。天猫和JD.COM从去年的300减40提升到今年的200减30;Tik Tok商城从去年满100减10增加到满99减15;拼多多还增加了100到15的优惠。

其次,各大平台除了预售期和尾款阶段的跨店满减活动,还推出了更丰富的特色活动和商家福利支持。比如天猫针对消费者推出了全周期的互动红包活动;对于商家,我们将推出10亿元推广红包、佣金补贴、一分钱运输险等扶持政策。JD.COM在简化规则、降低参与门槛的基础上,加大了对商家的广告和流量支持;在提供流量支持的同时,Tik Tok推出了100亿补贴、部分技术服务费限量返还等专属政策。

最后,在用户体验方面,淘宝APP增加了直播一级窗口,增加了购物车一键分享的功能(但目前该功能仍被微信屏蔽);JD.COM强化自身物流优势,推出小时、分钟服务,让“连零售”成为今年大促的特色之一;Tik Tok将互动重点放在好物直播间,不仅给相关商家流量补贴,还有机会在主会场展示资源,促进产品的曝光和成交,帮助头部主播达到大推广的目的。

整体来看,在工信部9月17日起所有平台必须按标准解封、实现“互联互通”、反垄断监管趋严的要求下,电商行业正从寡头垄断向多巨头并存转变。为了保持核心竞争力,稳定商家和用户的留存和复购率,各平台都下大力气推广双11。

具体来说,各平台不仅升级了对消费者的补贴,优化了用户体验;同时,在战略上也开始向赋能商家的一方倾斜,致力于实现商家、用户、平台的共赢。

谁是商家的心头好?在割据、百家争鸣的环境下,推广期空商家的选择越来越多元化。那么,在众多电商平台中,商家实现增长目标的最佳选择是谁呢?

从商家的角度,我们调查发现,商家除了实现商品的一次性售卖,一般还有其他核心诉求:(1)建立消费者与产品的连接,实现品牌粘性和忠诚度;(2)引导大促带来的公域流量实现流量沉淀和用户复购,最终转化为私域流量,实现商家长期稳定的业务增长。(3)为了应对未来的不确定性,追求“利润”的保证,以利润为前提评估销售商品的爆发。

因此,在渠道的选择上,能否提供全面、综合的商业解决方案,能否帮助实现商业运营中的“降低成本、可确定利润、提升品牌”,是商家最看重的地方。

天猫作为国内最大的电商解决方案平台,拥有完善的产品矩阵,背靠菜鸟、阿里云等基础设施产生的生态协同效应,兼顾商家带来新品、增加粘度、回购、强化品牌心智等核心业务诉求。

整体链路上,基于成熟的电商数字化体系,天猫平台为商家提供公共领域客户;通过完善的产品矩阵,帮助店铺引流,协助旗舰店完成私域流量的沉淀;在私域运营上,天猫旗舰店可以协助商家从产品研发、新品上市、营销到复购、会员全链路运营。

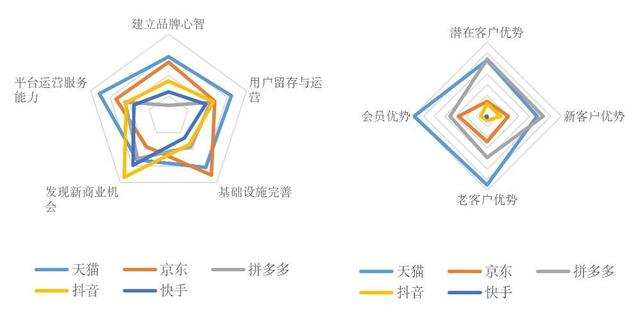

根据亿邦智库和亿欧咨询的调查数据,如果从拉新品、用户留存、品牌心智打造、平台运营和服务能力、把握消费新趋势、基础设施建设完善度等六个方面综合考量市场主流电商平台,天猫在各领域表现最为平均,是综合能力得分最高的电商平台。

图8:各平台综合能力对比数据来源:亿邦智库、亿欧咨询、36Kr整理

那么,考虑到商家的具体行为,最终的结果能否支持上述结论呢?

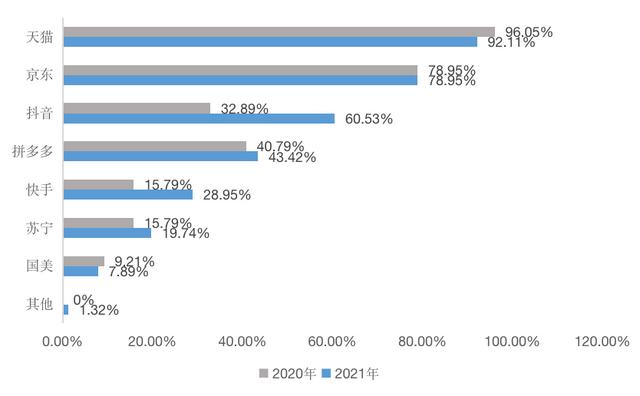

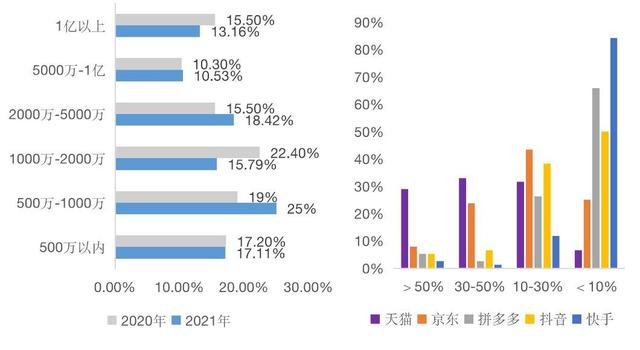

易邦智库调查数据显示,今年双11活动,92.11%的受访企业参与了天猫的促销活动,较2020年小幅下降3.94个百分点。但纵向来看,天猫仍是今年商家参与度最高的电商平台,比第二名JD.COM高出13.16个百分点。值得注意的是,今年以来,以Tik Tok、Aauto Quicker为代表的意向电商平台的商家参与度实现了快速增长。2021年,Tik Tok商家参与度,双11达到60.53%,超越拼多多成为排名第三的电商平台,参与占比较去年同期激增27.64%;今年,在a auto faster中为28.95%,比去年同期增长13.16%。

图9:商家双11大促参与平台选择数据来源:亿邦智库,36Kr整理

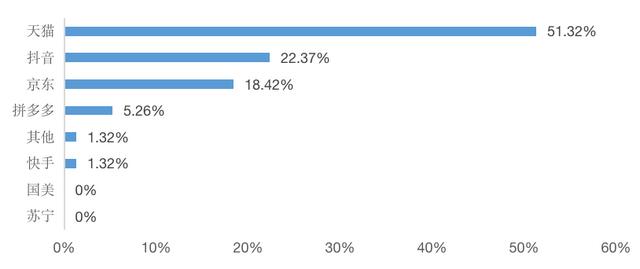

超过一半的受访企业认为天猫是所有平台中最重要的发货渠道。今年双11的活动投入预算方面,在资源有限的情况下,51.32%的商家仍以天猫为主要投放平台,比第二名Tik Tok高出28.95个百分点,比JD.COM高出32.9个百分点。而其他平台的资源占比不到10%。

图10:资源有限的商业优先平台数据来源:亿邦智库,36Kr整理

从双11大促的销售预期来看,销售收入预计在1000万元以上的企业比例接近60% (57.9%)。其中,预计销售收入5000万元以上的企业占23.69%,销售收入1亿元以上的企业占13.16%。其中,61.84%的企业期望天猫平台提供主要交易来源,JD.COM为31.57%,Tik Tok为11.84%。同期,对销售收入预期最低的平台分别是Aauto快消和拼多多。

图11:本次推广中国商家在各平台的营收预期及占比数据来源:亿邦智库、36Kr整理

为什么是天猫?1。天猫有稳定的核心护城河

近年来,电商平台之间日益激烈的竞争降低了商家入驻的门槛,导致各平台商家泛滥。虽然新兴平台的流量在高速膨胀,但随着流量天花板的到来和商家数量的进一步增加,电商行业供大于求的现象越来越明显。在没有绝对竞争优势的情况下,新兴平台的商家生存越来越艰难。

在此背景下,如何有效改善商家的经营环境,提高留存和复购率,实现更高的转化效率,为商家带来确定性的收入和长期盈利空成为各大电商平台的重点方向。

相对于一些平台的无序扩张,天猫在招商方面一直相对克制,一直保持着较高的准入门槛。相对严格的门槛限制保证了天猫在商家端和供给端的竞争力。

一方面,高门槛的限制保证了商家的品质,大量优质店铺的沉淀保证了消费者的权益,形成了天然的品牌背书,提升了消费者的信任和复购欲望,形成了稳定的流量闭环,最终体现在天猫稳定优质的用户群上。

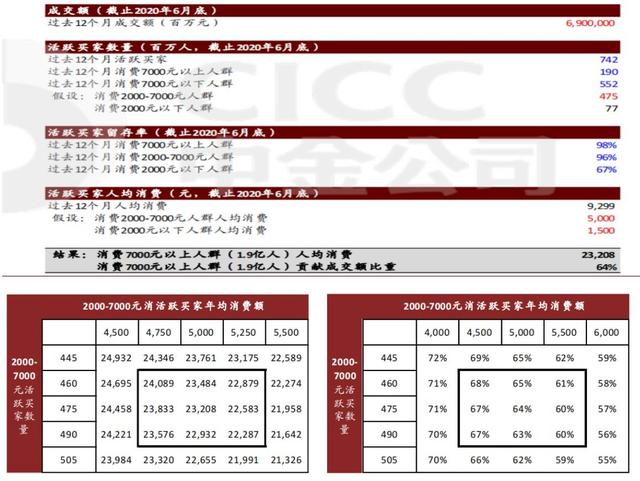

根据CICC证券的测算,淘宝天猫拥有近2亿消费者,年平均消费在2.1-2.5万元左右,这部分消费者贡献了4.2-4.6万亿元的GMV,也就是说,实际上1/4的消费者贡献了淘宝天猫2/3的实际成交额,他们是质量最高、消费能力最强的忠实客户,对淘宝天猫的粘性极强,是其他平台无法超越的核心护城河。

图12:天猫核心用户贡献数据来源:CICC证券和36Kr。

正是近2亿用户极高使用粘性的存在,使得2020年消费者在阿里的年均消费超过9000元,而拼多多仅为2115元,JD.COM在5000元左右。相比之下,天猫有绝对的竞争优势。

粘性客户和超高年消费金额的优势,进一步吸引更多品牌商家入驻天猫,在阿里的电商生态中形成可持续的良性循环,将电商平台从传统的卖货升级为品牌建设。

另一方面,高门槛限制也在最大程度上避免了商家数量的无序扩张,保证了平台内商家总数的相对稳定。当流量竞争从增量进入存量阶段,相对稳定的商家数量有利于平台更加高效公平地分配流量,这也让天猫店铺有了最基本的流量保障。

同时,淘宝天猫相比竞争对手在SKU和产品品类上拥有绝对优势,进一步强化了商家的成长性和盈利能力。受益于更丰富的品类和SKU,淘宝天猫新用户在平台第一年消费约2000元,三年6000-7000元,五年10000元。更高的用户粘性和用户价值赋予了淘宝天猫更好的消费者增长曲线,这也保证了淘宝天猫的商家更好的成长。

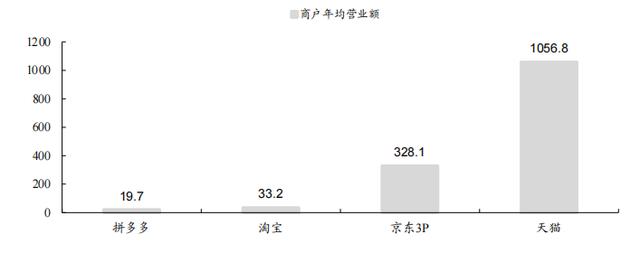

据东吴证券测算,2019年,天猫商家年均成交额已经超过1000万元,JD.COM(3P)为328万元,淘宝为33万元,拼多多不足20万元。业务收入和利润的确定性反过来刺激了更多品牌入驻天猫,从而进一步丰富平台的SKU和品牌品类矩阵,反过来强化消费者的品牌心智,提高高客单价用户的留存和复购,最终形成长期竞争优势。

图13:各平台商户平均成交额数据来源:东吴证券和36Kr。

2。天猫有能力提供全面的解决方案

近年来,随着中国电子商务市场的日趋成熟,商家的类型也越来越多样化,不同商家在选择销售渠道时考虑的因素并不完全一致,这为电子商务平台的多元化发展提供了良好的温床。

对于白牌企业来说,成本和准入门槛是最重要的因素,所以更便宜的获客成本和更简单的准入规则更能吸引这些商家。2015年拼多多的崛起,为这类业务提供了广阔的舞台,也正是基于这种规模红利,促成了拼多多近年来的快速扩张。对于更注重品牌曝光和内容运营,整体做的比较早的商家来说,以Tik Tok和Aauto faster为代表的直播电商,由于流量基础雄厚,品牌曝光频繁,内容直观,更受此类商家青睐。对于成熟商家和品牌商家来说,他们对渠道的需求也更加多元化,不仅包括销售商品的核心需求,还包括伴随而来的产品推广、复购、粉丝管理、售后服务等。所以相对于其他商家,他们更看重平台的综合解决能力,天猫就是这类平台青睐的平台之一。

同时,随着多平台业务的深化趋势,同一个品牌在面对不同的需求时会选择不同的平台。商家通过入住Tik Tok店,以短视频、直播的形式展示产品,利用短视频平台巨大的流量基础,形成种草,打开产品知名度,打造爆款产品;同时,通过开设天猫和JD.COM旗舰店,丰富品类和商品,实现品牌建设和升级,建立消费者的品牌心智,提高商品的单价和复购率,最终实现主营销售任务和营业利润。此外,商家还会选择拼多多、唯品会等平台,实现尾货清仓,扩大下沉市场规模。

展望未来,我们认为,考虑到电商渠道在商业运营中的重要性日益增加,商家围绕不同平台进行全方位的业务布局将成为长期趋势。同时,随着越来越多商家的涌入,中国电商行业的库存特征将更加明显,如何在有限的空期内实现可持续经营将成为商家最基本的需求。在此背景下,平台是否有能力提供全面的解决方案,帮助商家留住客户,改善经营状况,提升经营效率,将成为未来商家考察平台的关键因素。

相比其他竞争对手,天猫拥有最成熟、最系统的运营服务体系,最完善的基础服务设施,最高效的数字化运营能力,在多平台商业背景下,依然是最重要的商业平台。长期来看,面对商家快速扩张的多维度需求,综合能力更强的天猫将长期持续分享新行业格局下的增长红利。

3。天猫也在不断提升自己的能力边界

如前所述,电商平台发展至今,卖货的变现已经不能满足商家的经营诉求,为商家提供一定业务增长和利润空的优秀稳定的平台经营环境也是商家考虑电商平台的重要因素之一。

淘宝天猫作为国内最大的商业零售渠道,近年来通过逐年加大对商家的扶持力度,不断优化商业环境。我们观察到,今年淘宝天猫针对商家的扶持政策有20多项,覆盖面极其广泛。本质上都是为了帮助商家降本增效,提高其客户转化率和运营效率,最终实现商家从“运营数-交易数-收入-利润”的长链成长路径。

以今年双11期间为例。淘宝天猫有14项针对商家的扶持政策,涉及降本增效、引流、公益、环保等诸多方面。

在效率提升方面,针对双十一大促,新发布的阿里妈妈“万向台”覆盖30多个业务目标场景,平均提升业务效率20%。

在引流方面,针对今年的双11促销,平台在淘宝APP首页增加了“直播”一级频道,为商家提供更多免费的公共领域流量进行自我直播;另一方面,今年平台在10月1日双11推出全新的种草期,为商家创造数千万优质内容,共享购物车升级,有效提升种草转化效率。

4。天猫是商家品牌升级的主阵地

近年来,在消费升级大潮的催化下,品轩、品轩品牌形象的树立成为商家越来越重要的一环。

从理论上讲,一个好的渠道应该能够为品牌提供足够的空时间来持续表达自己的价值主张,强化消费者的品牌认知,最终形成坚定的品牌忠诚度。天猫从成立之初就捕捉到了商家的这种营销诉求,通过更严格的准入门槛,将其定位为中国“品牌在线”的主渠道。

得益于充足的SKU和良好的口碑保证,消费者对天猫旗舰店价格的敏感度大大降低,一定程度上提升了商家的产品定价空和专职销售,更有利于商家品牌心智的建立和提升。基于此,几乎所有品牌都将天猫作为品牌推广和新品分销的主阵地,而品牌本身具有长尾性、个性化和稀缺性的特点,所以谁能更丰富品牌和库存,谁就能牢牢占据消费者优秀完整的品牌认知。

展望未来,根据CICC证券的说法,从美国商业的发展历史来看,网络品牌Skycat的道路还远远没有结束。主要原因是,为了满足消费升级的需求,品牌方不会广撒网,而是着力打造足够的购买力密度,以头部渠道为主,体现在线下商业黄金区打造的大型旗舰店,线上渠道类似天猫旗舰店。

在头部渠道,品牌不惜投入,同时保持全品类SKU和最快的产品更新。供给侧过大的投资会带来需求侧体验的巨大差异,从而带来更高的ROI和效率,而高效率又能进一步刺激新的投资,最终形成长期的良性循环。