分销模式似乎处于跨境电商鄙视链的底端。

运营商反感分销公司的“老套路”和“什么都不学”,从分销公司出来的运营商会被精品运营商视为“技术含量低”。

投资机构看到发行公司基本都是“走走看看”。

因为,即使分销店铺的总销量很高,如果分配给单个店铺,每个店铺的价值也不会很高。

同时,控股门店的子公司较多,导致其总股权分散;再加上SKU的海量店铺,导致产品护城河的缺失。

各种因素的叠加,使得大部分资本不愿意把太多的精力放在分销卖家身上。详情请参考。卖家一年卖3个亿,投资人不喜欢,服务商融资几个亿。为什么?

然而,也有例外。亚马逊英国站的大卖家Boulevard最近获得了近2000万元的融资,约合人民币1894.86万元(220万英镑)。

(如图:大道服务项目网页)

Boulevard成立于2016年,是亚马逊、易贝和其他平台上的500强商店之一。在各大电商网站销售超过15万件产品。年销量约600万英镑(约合人民币5145.66万元)。

年销售额5000万左右,相对于深圳年销售额几十亿的一线卖家来说并不算大,但按照15万SKU的属性来看,是典型的分销卖家。

就是这样一家发行型公司,却“一反常态”受到资本青睐,获得千万元融资。据估计,Boulevard潜力巨大,5年内销售额将达到1亿英镑。

●Boulevard的分销模式有什么魔力?

●为什么很多分销卖家在使用同一个数据系统时“人的效率”很低?

●分销和销售都有数据系统,但系统的“心脏”却截然不同。

0127个人管理15万个SKU,10分钟内完成调价

它能赢得管理层的青睐。据Boulevard报道,其自主研发的供应链系统Eiger贡献良多。

系统可以监控库存,自动调整价格,简化操作中的每一个细节。通过这个系统,Boulevard可以在10分钟内调整15万个SKU的价格,测试不同产品的受欢迎程度,并监控其库存水平。

在林荫大道之前,这个团队只有27个人。借助Eiger系统,实现了27个人管理15万个SKU的超高效率。

20多人可以管理10万多个SKU,林荫道的能力完全可以“溢出”。

所以它本身不仅仅是一个卖家,还为其他卖家提供服务,网络销售相关的数据服务,市场分析等等。

(图:大道服务项目介绍)

换句话说,大道不再是简单的“卖方导向型企业”,而是“数据服务型企业”。它通过自己的技术,打造了一个自成体系的“平台”,为其他卖家服务,而它合作和服务的各个平台的卖家,又会用自己的数据“反哺”林荫道,让它的数据系统更加强大。

投资公司似乎也感兴趣,不仅是对他们销售商品的能力感兴趣,还对他们基于自己的数据系统为亚马逊和易贝等平台的卖家提供生态服务的能力感兴趣。

受到资本青睐的发行卖家远不止大道一家。

比如同样是大型分销卖家的Hour Loop,通过智能数据管理系统实现了高效率,赢得了市场的青睐。

2022年1月11日,Hour Loop作为“倒卖”卖家在纳斯达克成功上市,市值2.34亿美元。

(如图:小时循环独立站)

小时循环为什么被称为“倒卖”卖家?因为它的销售模式很简单,就是从品牌商和批发商那里采购产品,然后在亚马逊上转售,通过“中间商赚取差价”来盈利。

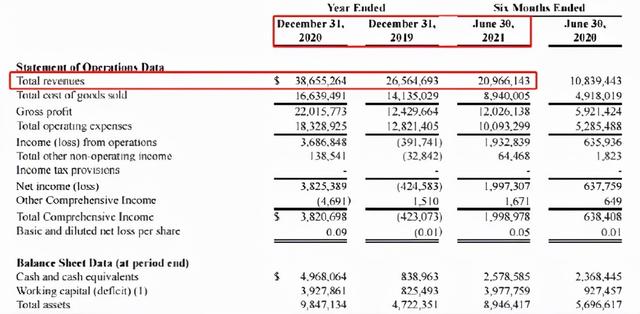

根据egainnews的数据,截至2021年6月30日,Hour Loop在亚马逊上的销售额达到4900万美元(约合人民币3.12亿元),而2021年上半年仅售出80万件单品。

(来源:小时循环招股书)

这意味着小时循环走的也是一条“开仓关货之路”。如果产品选择错误,即使不压产品,也会损失惨重。

但小时循环在大规模铺货的过程中,并没有踩太多坑,而是快速扩张,不断增加供应商数量。截至目前,小时循环的供应商有226家,产品SKU达到 10万。计划在三年内将供应商数量扩大到2000家。

小时循环的大分销模式并没有像传统卖家一样遭遇“重货堆积难回”的重大挫折,反而越来越好。这一切都源于其创始人(和团队)强大的“选品”能力,而这种能力是基于其构建的数据体系之上的。

小时循环(Hour Loop)创始人山姆·赖(Sam Lai)曾是亚马逊软件工程师。他在亚马逊工作了七年,对平台的运营规则和喜好了如指掌。

小时循环(Hour Loop)自主研发的系统致力于收集大量商品数据,对比历史销量,预测每天的市场走势。多年积累的卖家数据是小时循环成功的重要资源。

通过对这些数据的分析,Hour Loop选择产品的能力具有很强的预见性,对市场极其敏感。

再加上创始人对亚马逊“喜好”的“深识”,亚马逊开发的产品颇合平台机制的“胃口”,大部分产品一经上架就能获得不错的流量。

基于自主研发的系统,小时循环拒绝“粗放店”模式,而是在一定程度上约束自己做“精细店”。虽然其品类也涵盖了家居、园林装修、玩具、厨房用品、服装、电子产品等多个品类,但有一个基本的侧重点,那就是“日常家居+生活消费(玩)”两个方向。

其中玩具是一个重要的品类,差不多占20%。

这些玩具都是从知名品牌的玩具中采购的,包括芭比、孩之宝游戏、Mega、美泰游戏、GUND、Hoyle、Polly Pocket等等。

相对于一些卖家的盲目铺货,精细店铺更容易做深层次的产品组合,同时也更依赖于产品选择的能力。

021,500家商店的分销卖家,利用数据技术帮助转型

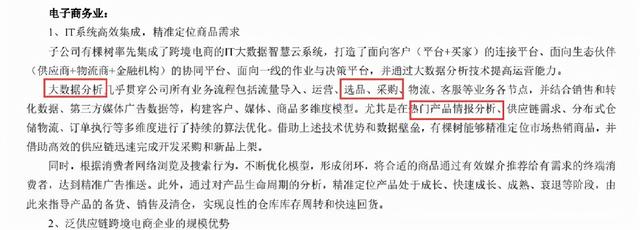

事实上,国内大型跨境卖家对数据技术的应用也是日新月异。

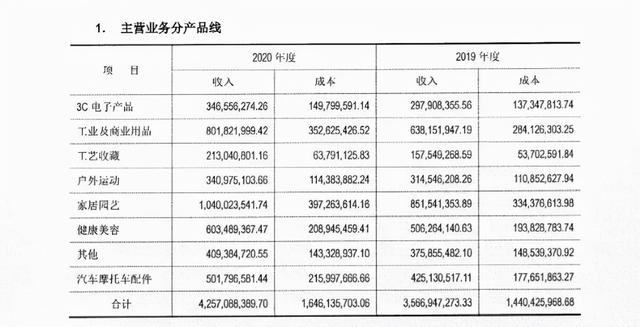

以白一网络为例。截至2020年上半年,其产品的SKU数量达到33.58万个。同时,每月新开发的产品数量超过12000个。

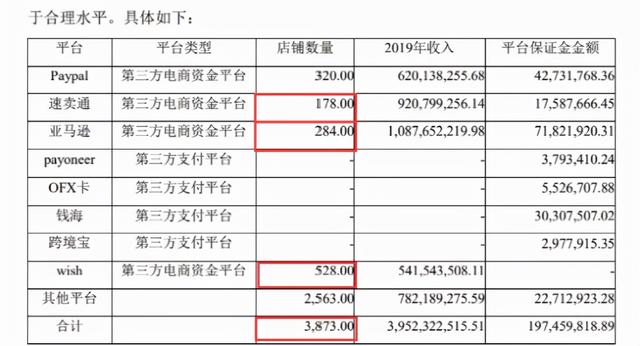

截至2020年,易贝网所有平台店铺总数超过1500家,是典型的大分销卖家。

为了管理大量店铺和SKU,保证新品开发速度,E网不断迭代升级技术体系,把自己逼成了“技术宅”。

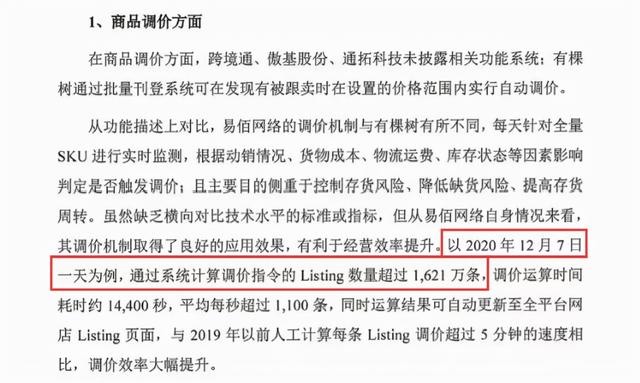

仅2020年12月7日一天,易贝就通过电脑指令调整了1621万个挂牌价,平均每秒调整价格超过1100件。

在数据技术的支持下,白一网络实现了高效率。

2020年上半年,Ebay营收约20.09亿元,员工2480人。年人均销售额高达162.05万元。

更有甚者,通过对比系统沉淀的数据,E网在2020年调整了主要品类,以61.33%的毛利率在行业内“一骑绝尘”。

在主要品类上,易趣网2020年将以家庭园艺为主,营收10.4亿元,占总营收的24.43%。

相反,作为深圳大卖家主要类别的3C产品表现平平,没有亮点。

据白一网了解,其2020年的产品发展方向主要基于迭代慢、市场大、竞争小、毛利高四大因素。毛利率不合格的产品一律淘汰,竞争过于激烈的,如3C产品,不予优先发展。

在这些原则下,家庭园艺产品脱颖而出。

如果说3C产品的迭代速度是日新月异,那么家居园艺产品可以称之为龟速。慢迭代的结果是一个热销产品的生命周期很长,创新成本很低。

当然也有不足之处,比如复购率低。消费者买了花瓶后,一两年内更换的可能性不大,甚至有的产品五六年或者十年后还在用。

市场大,竞争低,说明E百主要以蓝色海鲜产品为主。好处不言而喻,但也有门槛。以家居园艺产品为例。一般大型家具产品价值比较高。要进货,需要很多钱。

此外,大尺寸产品意味着告别“轻小物品”的便利。提前准备大货,高昂的物流成本和仓储成本,不是一般卖家容易参与的。

这种产品,自然毛利率高。但同样的,产品一旦滞销,后果也不是轻小产品和低值产品能比的。

得益于强大的数据系统,易趣网敢于试水家居产品,避免了红海中的价格战,毛利率自然会高。

但是,我们也可以看到,虽然易趣网的人力效率很高,但是和只有27个人管理15万个SKU的Boulevard相比还是有差距的。

在国内跨境电商卖家中,电商网已经是系统技术领先的企业。

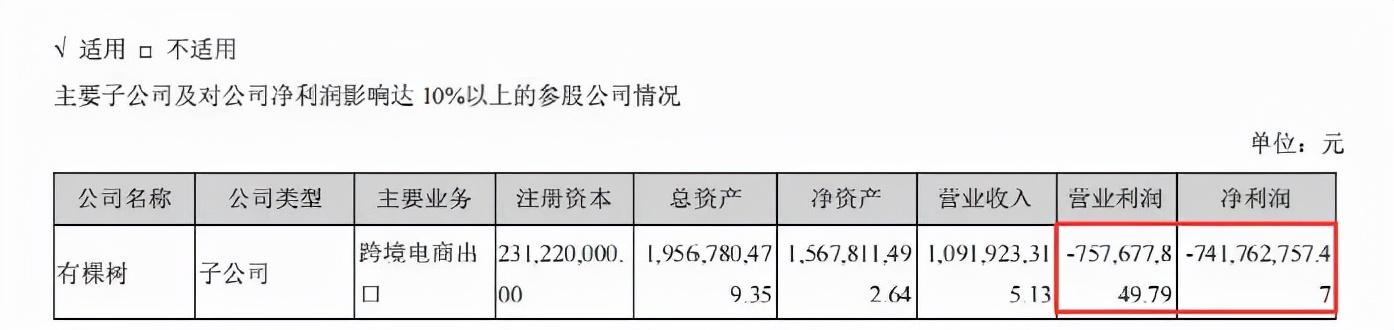

有一棵树比白一更典型。在所有的分销销售中。

2020年有树营收约47.49亿元,净利润约4.17亿元。

截至2019年,有树拥有超过100万SKU,3800家平台店铺。铺货,张开双臂开店,是树运营的一大“特色”。

到2020年,仅亚马逊的店铺数量就将从284家增加到1135家,其他平台也会增加。

在这种大规模分布的状态下,一棵树必须依靠数据系统来管理SKU、库存、选择和其他方面。

自主研发体系真的可以更符合自身情况。但是,树木数字化的道路似乎并不是很成功。

2021年7月6日,天则信息宣布有一棵树突然发生了巨大的变化。

因涉嫌违反亚马逊平台规则,一棵树下340家亚马逊店铺被封。

涉及冻结资金约1.3亿元。

有1,400名员工辞职,其中280人在主管级别以上。

至于2020年刚上线的独立台,收入从2021年初的4500万下降到100万。

最后,仅2021年上半年,部分树木损失约7.42亿元,囤积库存约8.55亿元。

虽然一棵树对这些股票“充分计提了减值准备”,但后续仍存在进一步减值的风险。

简而言之,“有树”的商业模式还是以“擦边球”和“灰色”为主。通过数据分析、技术升级、自主开发ERP系统,并没有给它带来多少“安全感”。

结果也是显而易见的:平台店铺因违规操作被关闭,错货几乎断送了其独立站的发展空。

那么,自主研发的ERP系统在一棵树内部起什么作用呢?为什么都在发展数据技术,唯独一棵树在走下坡路?

目前我们不得而知,但可能会借鉴一些业内人士的观点。

03分销和销售都有数据系统,但系统的“心脏”却截然不同[/s2/]亚马逊深圳卖家田阳认为,跨境电商行业大部分ERP系统的通用原理都差不多。根据数据,分析产品热度和市场规模,然后选择上架的产品。

这种系统技术适合中小卖家。它的优势在于快进快出,玩法灵活,选的产品不是一两个月能做出来的,可以快速更换。

但是,问题也很明显。由于缺乏对整个品类和行业的深入挖掘,数据只能停留在表面,无法构建完整的产业形象。卖家只能停留在基本的“卖货”阶段。

即“卖什么卖什么”缺乏深度“思考”进而预测产品迭代方向的能力。

对于中小卖家来说,这可能不是劣势。但是对于一个营收十亿的卖家来说,这个缺陷直接限制了卖家的天花板高度。

“系统本身的‘深度学习’能力和智能化程度非常关键。收集数据只是一个基本步骤。”田阳说。

广州卖家大海也表达了类似的观点。

数据背后细致深入思考的能力,是目前大多数ERP数据系统所不具备的。

比如红海类3C产品,蓝牙耳机,尽管一片血海,还是有一小部分中小卖家可以切入。为什么?

“选择产品的最初目的是什么?是选东西卖赚钱吗?这种思维只能赚一时快钱。”

真正优秀的产品选择应该建立在对行业的深刻理解之上,深入挖掘产品的痛点,从而发现别人没有发现的商机。以人为本,以解决用户困难为基础,是产品选择的最高境界。

不知道这种“思维方式”,能不能解释为什么同等重视数据技术的国内外卖家会略有差距?

最后,我们希望卖家朋友们,甚至是产品选择工具的开发者们,能够启发我们真正开发出能够避免价格战,避免内卷化,发掘更多商机的优秀工具。(文/跨境电商蓝海关彝。com)