本报(www.thepaper.cn)思想新闻中心

俄罗斯和乌克兰局势紧张,疫情又来了。这个三月有点压抑。在本月的Pai书单中,推荐这几本中文原著,给你一点可能会被孤立的阅读小技巧。静下心来好好学习,可以暂时忘记外界的干扰。祝疫情早日过去!

白色笔记本2:病床前的战争

陈卓/,湖南文艺出版社,2022年2月版

推荐人:臧继贤

推荐词:

十二个故事,每一个都值得一读,因为太真实太残酷。八位作者中,七位是来自全国各地的医护人员,一位是调查记者。故事的主角都是疑难重症患者和家属,但叙事的重点不是复杂的医疗问题,而是背后的人性真相。在《微生物大侦探》的故事中,医院检验科的首席技师王澍热爱并坚持对病菌的研究,使得一个被罕见的真菌马尔尼菲青霉菌吞噬,体重只有60斤的年轻人获得了新生。但最后,患者很可能并没有真正理解。是热爱科学的科学家救了他的命。正如作者所说,“没有人会去关注那些只出现在检测报告上的医生名字。”在“5岁丈夫”的故事中,因为患者对哥哥有怨恨,所以向妻子和医生隐瞒了哥哥的存在。而是选择了自己不符合医学标准的老母亲作为骨髓捐献者,大大降低了治愈的可能性。结果手术后的一次感染损伤了相关神经元,他的智商变成了5岁孩子的水平。虽然医生尽了最大努力,但称职的妻子还是尽了最大努力挽救病人的生命。在这个故事中,对科学的蔑视令人印象深刻。如果你热爱科学和真理,就有可能拯救更多的生命。如果忽视这些,就相当于自暴自弃,有时甚至会危及无辜的人。

《刷山河:中国近代启蒙人物严复》

黄/,广西师范大学出版社,大学问,2022年3月

推荐人:彭珊珊

推荐词:

在中国文坛,愿意写通俗作品的历史名人总是有价值的。《碧行山河》是历史学家黄在三十年研究的基础上为大众撰写的一部通俗传记,以简洁明快的笔调勾勒出“启蒙者”严复的生平。此前,作者已出版过严复主题的学术著作,分别是《只有正确的和平:严复与近代中国的文化转型》、《自由的原因:严复对约翰·密尔自由思想的理解与批判》以及英文著作《自由的意义:严复与中国自由主义的起源》(The Meaning of Freedom:Yanfu and China The Origin of Liberalism in China), 而这本书是“试图做一个沟通的工作”——严复以《天演论》等译作闻名,但他用来翻译的《桐城派古代文学》却高雅而深刻,与同时代的大众读者有着很深的差距。 作者希望借助这本书“把严复的生平和思想带给当代读者”。

严复一生学贯中西,名利双收,争议不断,最后落寞收场;他的历史角色存在悖论。严复不仅是五四启蒙话语的开创者,也是这种话语的批判者和传统价值观的支持者。无疑,他的思想具有自由、民主、法治、科学等“启蒙”取向。,却夹杂着许多“反启蒙”的因素:抽鸦片、纳妾、建庙、赋闲、占卜、支持袁世凯复辟、肯定尊孔读经、写文章呼应上海灵社“灵魂不灭”论。在书中,作者将相关问题的研究成果写成通俗易懂的章节,读者从中可以看到这位“启蒙大师”复杂的一面。

对优秀人物的研究往往有“知人论世”的关注,篇幅的简练并不妨碍作者从严复身上观察整个过渡时代的复杂性。书中详细研究了严复与梁启超、张謇等人的关系,分析了他的政治和文化选择,启发读者从更广阔的视角思考近代中国的文化转型。在书的最后一节,作者把笔法延伸到当代,写了严家三代人在海峡两岸的命运,感叹大自然的历史情节,指出近年来思想界对严复的重新评价和褒扬,暗示中国的文化转型可能仍在进行中。

帝国的技能:统治不规则之地

郑飞/著,广西师范大学出版社,一页对开本,2021年11月版

推荐人:黄晓峰

推荐词:

大部分男人喜欢谈论世界大势,谈论战争、扩张、征服、帝国。上世纪推出的电脑游戏《帝国时代》至今仍被人津津乐道。在游戏中,你可以(或者必须)肆无忌惮地攻城,但是不知道赢了之后会怎么样。因为游戏只考虑如何扩张领土,建立帝国,治理是线下的事。但也有人倾向于将游戏情结下线,以为战争就是移动游戏手柄那么简单,以至于当听到“给你一个强大的……”他们热血沸腾,忘记了“我家真的有一头牛”。

郑飞的新书《帝国的技巧:统治无管制的土地》探讨了帝国建成后如何治理:“现代帝国是如何统治其多民族人民的?你执政时遇到过哪些内部困难?他们的回应是什么?”(序言,第8页)为什么要讨论现代帝国?因为在作者看来,帝国叙事和民族国家叙事的冲突只是在近代才出现的。古典帝国时代,有两个关键词——“阶级划分”和“间接统治”。前者是指大多数古代国家古代上层阶级控制的私有财产。阶级因素的介入,形成了某种交叉分化,淡化了民族因素在社会分化中的作用。(第33页)后者指的是,“在(帝国)中心,国家仍然可以直接控制,而在边缘地区,国家只能寻找代理人与之合作来治理地方...一是交税,二是不要闹事。”(第34页)近代以来,随着各国进入大众政治时代,几乎所有的帝国都处于“无法统治之地”,导致社会因素很多。但作者认为,民族主义不是唯一或决定性因素,帝国与民族的关系根本就是兼容与不兼容。

在第一章中,作者讨论了帝国的核心问题——中心/边缘关系以及古代帝国处理这一问题的不同方式,并提出了自己对帝国分类的两个维度:帝国政治结构的制度化水平和帝国处理社会关系的方式,帝国会在上述两个维度(正式/非正式、吸收/隔离)上运动,以避免或削弱帝国压力。这样,帝国可以分为四种类型:正式/同化、正式/孤立、非正式/同化和非正式/孤立。在接下来的四章中,作者分别讨论了与这四种“理想类型”接近的帝国:大英帝国、法兰西帝国、奥地利-哈布斯堡帝国和俄罗斯帝国。

出于个人喜好,主要看第五章。在这一章中,作者提出了一些有趣的观点,摘录如下:“俄罗斯帝国不存在‘帝国民族’,这也是俄罗斯帝国与其他现代帝国截然不同的地方。”(第352-353页)“沙皇官僚体系的一个特点不是它庞大或病态,而是它软弱。”(第359页)“1831年后,俄罗斯对俄帝国内少数民族的政策呈现出愈演愈烈的集约化和规范化趋势,开始抛弃其传统模式(尊重现状、与忠诚精英合作、容忍多元文化)。”(369页)“帝国的官方意识形态——东正教、专制主义和民族——完全没有吸引力。”(第405页)在这一章的最后,作者还指出,一些西方学者,由于缺乏在专制国家的经历,往往无法理解存在着“反向歧视的隔离”和“异化的同化”这样的东西。在一些国家,统治者凌驾于所有民族之上,不受任何一个民族的支配。他们可以利用反向歧视来平衡族际关系,稳定局势,把帝国的重担压在更大的族群身上。(416页)

结语部分指出了历史上各个帝国选择模式的成功与失败。令人失望的是,恐怕有些帝国“大多有负面的教训。这个帝国是专制的、软弱的,走了一条剥夺同化的道路,不推翻是不可能的。”(443页)

虽然帝国在近代崩溃,民族国家叙事盛行,但帝国面临的问题——中心与外围的关系——依然存在,现实中依然是“同化与压迫并存,孤立与歧视齐飞”。(437页)

妇女、家庭和法律实践:清代以来的法律社会史

赵刘阳/,广西师范大学出版社,2021年10月

推荐人:龚申思

推荐词:

本书作者赵刘阳从自杀和离婚这两个具体问题出发,梳理了从清朝到当代的相关法律规定和实践,以及法律、社会和道德之间持久的复杂纠葛。例如,在第一章中,作者分析了“道德滞后型”和“道德领先型”两种“道德法律实践”对女性自杀的影响。前者把妇女贞操的要求纳入法律;后者是法律对女性性别道德的超前追求,这两类事件与具体的社会现实有很多冲突。在第二章的最后,作者指出,旧的礼仪导致女性成为“哑而顺从的女人”,服从丈夫的安排是“美德”。妇女被排除在经济和公共事务之外,她们的主要责任仅限于家庭空。当家庭因为贫困而难以生存时,丈夫就把女人当成“物件”卖掉,结束婚姻关系(也就是卖身)。这本书并不满足于纯粹观察法律制度本身的运行,而是试图将法律尤其是司法实践置于社会之中,观察法律与社会各种因素之间的复杂互动关系。只有这样,注重实体正义的法律规定才能在实践中真正起到保护弱势妇女群体权利的作用。

“雅又如何:陈历史文化随笔”[S2/]

陈著/著,作家出版社,2020年1月版

打开这本历史文化散文集,看一两篇,就能感受到作者深厚的文学修养,猜测作者的背景。虽然是讲历史的,但是文笔很优雅,甚至带着一丝文学的味道,和历史类的作品不太一样。把枯燥的史实串联成有趣的故事,提出自己独特的见解,并不容易。秘密就在这本书的序言和后记里。阅读是写作的基础。没有孜孜不倦的阅读和探索,你怎么敢用文字写作?从作者的阅读经历中,我们可以很好地理解他为什么从文学转到历史,他对阅读的热爱更让他印象深刻。作者1966年小学毕业——“原图书馆的旧书当废品处理了”,所以和那个年代所有爱读书的人一样,对阅读和知识始终有一种渴求。上世纪70年代,他在海军岁月里,利用资源有限的图书馆,阅读了《鲁迅全集》中创作的全部作品和大部分翻译作品。但没想到是介绍人提起的,感动了一个热爱文艺的女军医,之后她和作者喜结连理,“一套鲁迅全集‘忽悠’了他老婆”。作者退休后,终于可以把大部分时间用来自由阅读,而不是朝九晚五。作者选择的第一个方向是《老子》,这和他重视经典阅读有关系。但没想到后来因为偶然涉足艺术史,一步步开始了与宋史相关的阅读和写作。这本书的大部分文章都是作者那两年的阅读成果。这就是读书的乐趣,像循着足迹,可以不断发现新的领域;读深了,自然会有自己的想法,然后转化为文字;在写作的过程中,因为新问题的出现,促进了进一步的阅读。但是当你忽视了阅读,你就会忘记这种乐趣。如果你不专攻某一领域的阅读,你永远体会不到这种乐趣。作者的经历和他的成就一样有意义。他收获了文集,同时他对阅读的热爱和坚持感染了读者。

热门土地

[马来西亚]李子树/著,北京十月文艺出版社十月文化,2021年4月版

推荐人:顾铭

推荐词:

十几年前,我认识了两个谢罪的人,一个是导演陈垂梅,一个是这本书的作者李子树。这片“俗地”大概是2021年中国文学最受关注的地方之一。之所以现在买,是想在热潮过后,静下心来看十年后的新小说。

这部小说的情节没有戏剧性。说说大致感受吧。读《低俗之地》的过程,不时让我想起台湾作家吴的《天桥上的魔术师》。两部作品同样聚焦一个地方——天桥上的魔术师以台北著名的中华商场为背景,而俗地的故事则发生在西毒(怡保李子树的故乡)一个叫“楼上”的街区——扩散。正如王德威所解释的,地方风俗和日常生活是“粗俗的”。小说中,交替出场,成为叙事主角的都是普通人,都在为生存和生活而挣扎,在苦涩中欢笑,就像故事中消失多年的大辉一样。他父亲在他刚刚十七岁时突然去世后,他不得不迅速成熟起来,成为一家之主。他以前喜欢看武侠小说,喜欢和朋友踢足球。“他父亲去世后,他似乎不再喜欢这些了,开始抽烟。书名的变化很搞笑,也有点伤感。《小人物》的故事带出一个时代的社会变迁,让人想到新加坡电影《我们的故事》系列。一个家庭的成长,折射出新加坡建国以来的历史,笑中带泪。马来西亚和新加坡有很多相似之处,比如不同族群的融合。当然还有属于东南亚的热带风情。读《低俗之地》,让我想起了以前穿着短裤t恤拖鞋,慵懒地走在那些热点城市街头的日子。

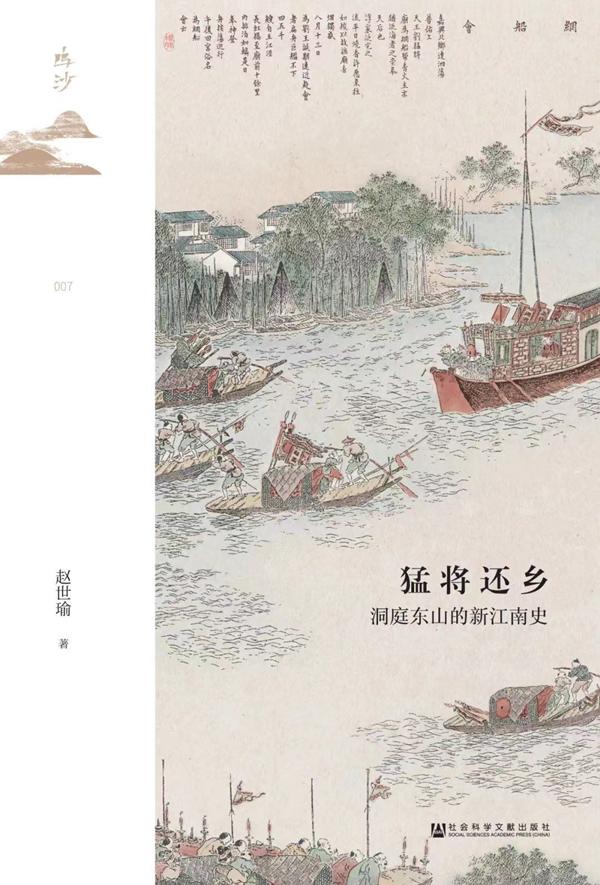

《英雄将领归来:洞庭东山新江南史》

赵世瑜/,社会科学文献出版社,2022年2月

推荐人:于淑娟

推荐词:

无论是将军信仰与“举将军”祭祀活动,“鱼米之乡”的自然形成,还是市镇经济与士绅社会,这些话题都在江南研究学术史上不断被探索和研究。那么,江南历史如何“新”呢?看完这本书,我觉得答案可能如序言题目所说——“来自田野的历史”。

作为一个从未涉足这一领域的读者,他的目光随着文本而去,从“入东山”到“猛将出世”,他能跟随作者在实地所见。“从水上的人到岸上的人”,“洞庭商人与东山宗族”,“佘庙与魏庙”,如果你熟悉作者的文字,你就会知道,这些都是老师的学术世界,不仅仅是他行走时的所见,更是他日常积累的思考。因此,《猛将还乡》是一部“新江南史”,是作者场域观、文献、学术思想动员整合的一个结果。

所谓《新江南史》,赵世瑜先生在后记中说自己是作者,是学者。作为一个读者,我觉得关注江南人的登陆是非常聪明的。说起江南,很容易想到江南水乡。这个形象里有繁荣的小镇经济,繁荣的科教文化,浪漫的烟雨船。然而,似乎这里的商人付嘉和贵族家庭都是从水里来的。此外,本书的最后两章《新江南史:从离散社会到整合社会》和《从东山到上海:对传统社会现代化的再思考》,正如赵世瑜和刘芷微等学者所说,区域历史的魅力在于区域之外。

台湾省和台湾省人——自我认同的追求

作者戴国珍/,中信出版集团2021年6月版

与日本人的对话

作者戴国珍/,中信出版集团2021年9月版

推荐人:钟源

推荐词:

历史学家戴国瑜在日本40年,以“台湾省生客家华人”和“孤智”的身份观察和记录台湾历史的发展。《台湾省》和《台湾省人——追求自我认同》、《与日本人的对话》是我目前在读的《戴国瑜谈台湾省》系列的两本书。书中,戴国云先生从自身经历出发,考察台湾省的殖民制度和台湾省知识分子的心理,角度和观点独特,语言灵活流畅,真实还原了百年历史情境中台湾省人的心理过程和心理变化,让我们感同身受地倾听台湾省人的故事,了解台湾省人的经历,“使真正的疗愈和融合成为可能”。同时也有利于了解中日关系和亚洲世界。

像钻石一样闪耀

陈晓薇/,中文出版社,2022年2月版

推荐人:郑世良

推荐词:

陈晓薇的书,无论是他写的《好书人》、《书商笑忘录》,还是编辑的《买秘书日历》,每一本书都要求我读,我爱每一本书。有人总说他的书是用“文清”写的,但我更愿意称之为“灵魂学校”。一本好书需要的是“一点点真实,一点点轶事,一点点见解,一点点抒情气息”(汤涛方言),这对他来说自然是不可或缺的。我更佩服的是字里行间透露出的基于个人价值判断的“不堪关怀”和细腻深入的情感体验叙事。前者以《陈校注》为例。作为这篇稿子的编辑,我认为这是我近年来读过的最好的一本书,而后者则是这本书像钻石一样闪闪发光。这一次,他干脆写了一部小说。

小说的内容自然精彩。我也相信,这本关于大学毕业生高玲的书商生活和恋爱经历的小说,一定有很多作者自己的影子。但是,我不想带着八卦之心贸然从事研究,那样会很压抑。看这部小说的那天,我正好看完了日本电影《爱如花束》,隐隐约约,总觉得书和电影是那么的相似。这并不是因为小说的主人公和电影一样遭遇了情感上的挫败,而是因为无论是书还是电影都让我觉得,人与人之间建立联系,比起人与物之间的联系,真的太难了。电影中,男女主角互相讲述自己喜欢的书籍、电影和音乐,还开心地配合着电波。但不知道这只是表面上的联系。他们可能永远也不会真正走进对方的内心,找出对方最本质的存在。至于小说,对于高陵来说,总有让他着迷的书。如果你错过了这个,还会有另一个。人呢?毕业前一晚浅浅的一吻,就能在高玲的心里留下深深的烙印,影响毕业后的一生。这样的人一生能有几个?这样的问题很难琢磨。

看完小说,发现陈晓薇发了一条朋友圈,说比起纽约的雨天,想尽一切办法去做还是有点蠢。当然,这是聪明人的说话。《像钻石一样闪闪发光》是一位智者写的一部聪明的小说。

《西游记》

赵爽/,天津人民出版社,2022年1月

近年来,对四大经典小说有多种解读,其中之一就是对宫斗和权谋的政治解读。《红楼梦》、《三国演义》、《水浒传》都与政治、历史、社会密切相关。这样的解读当然可以理解。但对《西游记》中隐藏的政治斗争的解读,大概需要一个大脑洞。比如讨论如来、玉帝、太上老君、菩提祖师的势力兴衰;讨论太上老君、铁扇公主、红孩儿的暧昧关系;探究观音与孙武空是否有染...这些猜想虽然不能说一点线索都没有,但逻辑链条上需要补充的事实和证据实在太多了。但这种解读的盛行,确实说明宫斗战术是喜欢的话题之一。

在我看来,对《西游记》的解读,还是回到了小说本身的主题。那些千奇百怪的妖精,取经途中的神通,宝藏,才是最吸引读者的。但除了专业的研究者,一般读者对书中妖精的身世、身世、背景都不甚了解。这本书探索了所有的妖精。这些说法都不是废话,比如红孩儿和魔鬼妈妈的关系,猪八戒的前身是御车将军(司机)。其实佛教文献中的草和蛇灰线是有关系的,学者的研究也有这样的推断。有些推论比较有意思,比如九头虫其实是羽虫,书中老虎并不出彩,豹子精的出现纯粹是难以弥补的81。有些妖精的比较涉及到小说前后的呼应或对比。比如无极国的狮子王,狮驼铃的青狮怪,都是文殊菩萨的坐骑。他们是同一个人吗?太老君安抚牛怪的扇子是铁扇公主的芭蕉扇吗?挺有意思的。同时还会向狮子、老虎、蟒蛇、蜘蛛等真实动物介绍一些相关的科普知识。整本书纯讲动物妖精,没有阴谋论套路,比较好读。

也许作者严格地只读到了动物的界限,没有读到白和荆棘岭中的花妖,这是一个遗憾。事实上,书中甚至有一章是关于沙和尚成仙的。著名的白实在不该放弃。此外,书中推测“‘金角’和‘银娇’很可能是九尾狐的亲生儿子,狐狸七的侄子,其原型也是狐狸。这个身份和他们在《太上老君》中为丹炉镇守的少年身份并不矛盾”(141页)。证据不足。小妖精孝顺养母和叔叔也不算太离谱。更何况狐狸是动物中最擅长修仙的。太上老君招了两只狐狸来守丹炉。你不怕偷了丹药吗?

<说新词>:三十六计"

董/,中华书局,2021年12月版

推荐人:韩

推荐词:

《世说新语》是一部人见人爱的书,而《世说新语》则试图通过对《世说新语》的详细解读来“窥见魏晋时期的思想和生活”。作者问“为什么不用两本或两本以上有第一手资料的描述某一时期具体个人的书,然后在比较总结的基础上讨论这一时期的思想和生活”,然后说明“我们想通过这本书对个人的了解来纠正一些对魏晋的幻想和偏见”。作者认为:“《世说新语》所表现的魏晋名士的思想和生活,是以公空室为基础,以表现手段和‘知’为目的的...深受老庄思想影响的玄学,并没有真正让名士们的生活变得安逸宁静或者沉湎于声色。他们一直热衷于在公共场合使用。

具体怎么说,“演为优,为士”就一一来了。并引用本书结语中的一段话:“刘义庆不怕魏晋之乱。他既不认为世界可以瞬间达到大同,也不否认世界无望。他笔下的名人,和他一样,不认为自己能成为圣人,但也不会沉沦为小人。所以,从某种程度上说,魏晋思想与生活的距离比汉代或宋代要小——那是一个我以为自己可以成为圣人的时代。”

认识分子

王朔/,北京十月文艺出版社十月文化,2015年3月版

推荐人:丁

推荐词:

王朔的作文不亚于他的小说。虽然带着时代的烙印,但却百读不厌,常新常新。比如这一段:“小时候,五十年是一个很大的数字,遥远得无法想象。以前觉得日子过不完,未来完全不一样。现在,我停留在自己的未来。我还没有发现自己有什么真正的改变。我的梦想远在小时候。唯一不同的是,我不打算实现它。五十年让我习惯了一个国家...‘我们不希望国家混乱,是吗?’听到这个问题,我无言以对。其实比起王朔的攻击性文字,比如白写的“几乎每一件事都有明确的态度,当然能迅速给出解释”,“这个人很骄傲。虽然他的眼镜遮住了眼睛,但表情看起来有些暧昧,还是能直观地看出他情绪的饱满。如果说小说中的人物是自我满足的话,我更喜欢他自吹自擂的话,比如“铁凝”。王朔曾经冷嘲热讽“求知者”及其“代表刊物:读书”;代表作:关锥子扁,“我习惯抄别人的宏观理论,但也有一个问题:不知道哪一句不是我自己的”,“其实很好分辨——哪一句不是你的”,但现在我知道王朔的宏观理论,可能只知道分子。

华夏文明访谈

张权/,当代世界出版社,一页对开本,2021年12月版

推荐人:方小艳

推荐词:

本书收录了对24位国内外优秀学者的访谈,包括柯马丁、宇文索安、艾、、顾彬、、、王繁森、荣新江等。九年了。书名看起来很大,但沿着这些学者研究领域的脉络,从中国古代文明到清末民国时期知识分子的选择,再到现在的全球化,中国应该如何处理自己,确实勾勒出了中国文明演进过程中的那些转折。

与这些转折相呼应的,是在知识与生活、自我选择与命运交织与困惑的特殊时代背景下,学者个人生涯与学术的跌宕起伏。这不仅是一个学术话题,也是这篇采访记录的一个好地方——那就是艾在披头士的时代,把白先勇送给他的300首唐诗一一背诵出来“你说你需要一场革命”;正是顾彬为了应付繁琐的签证和昂贵的机票,在1978年至1985年间以德国导游的身份一次又一次地前往中国。是吴红读了米开朗基罗的《教皇画像》,教皇不喜欢长袍的颜色,米开朗基罗不得不为他的画家的梦想重新上色。是钱理群在贵州一个寒冷的小屋里,饿着肚子开始写《鲁迅研究札记》。正如多年后,他从清晨到深夜,郑重地为中学生写下《新语文读本》,实践着他根据自己的理想和价值观,做自己力所能及的事的“低调理想主义”。

作者说,“在这些采访中,他们纠正了许多沿袭了几千年的谬误,他们会反复推敲现代化道路带来的困惑与选择、荣耀与代价。在对话中,我们探讨学术发展脉络,也希望重新认识知识分子的命运与责任,感受历史转折的微妙时刻,试图缓解彼此对一些现实问题的焦虑。”这或许也解释了在这个艰难的春天里,这样一段“对话引发对话,思想开启思想”的采访记录所带来的低调的精神力量。

《中国饲料实录:古代法制菜隐藏厨师菜单》

浦江吴曾轶上海文艺出版社2021年1月[/s2/]

推荐人:诸樊

推荐词:

古代法国菜可以说是当今美食界的一种时尚。从曹雪芹的《红楼梦》中的精美饮食,到袁枚的《随园菜单》中的各种食谱,都成为人们思考古代美食的参考。这本《钟福禄》的与众不同之处在于,书中编撰的两份菜单均出自古代女性之手。作为家庭饮食的实际操作者,元代浦江(今浙江金华)吴在《生活》中留下的食谱不为人知,清代华阳(今四川成都)曾轶却有着高超的文学功底,无疑具有特殊的史料价值。受古代食物保存技术的限制,大部分食谱都是为了保存方便,有些现在看来没必要,有些今天仍然很常见,比如风鱼、卤水、肉酱、火腿等。曾轶可的“藏酱肉法”和近几年流行的“光头黄油”如出一辙。

曾轶在菜单前的《中国回馈总论》中写道,“古今皆有贤惠淑女,不逊于中国回馈”,并指出她写这本小书的目的是让女性在结婚前以身作则,身体力行,以便婚后履行中国回馈的职责。这种说法在追求性别平等的今天自然已经不合时宜,但对于很多人来说,母亲或其他女性长辈精心准备的食物,恐怕依然是童年爱情的重要记忆。

编辑:顾铭