如果你不想看朋友圈,不想在眼前播,那可能只会适得其反——我们需要的可能是“少”,而不是“多”。

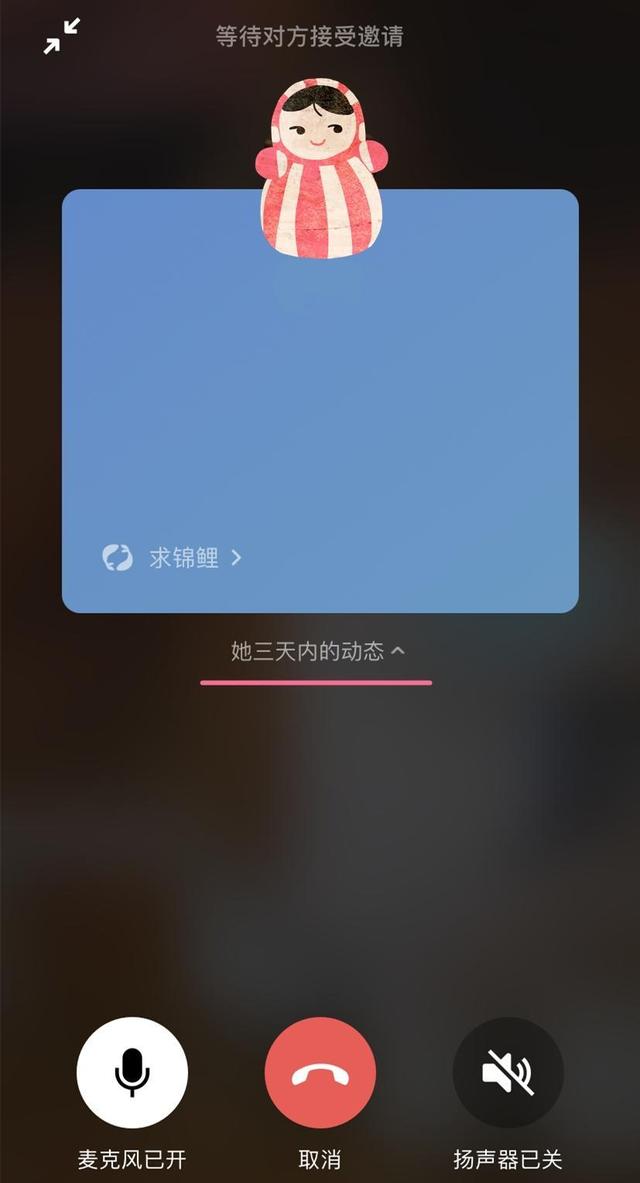

新版微信推出了新功能。当你在微信中用“语音通话”拨打朋友的电话时,屏幕会自动以幻灯片的形式播放对方朋友圈三天的新闻,包括文案、图片、定位等等。

此消息一出,很多人惊呼这是“大规模社会死亡现场”。试想一下,如果你拨打领导的微信语音通话,谈一谈自己的工作,他的自拍、吐槽或者小感悟,马上就会出现在屏幕上。你会有什么感觉?很有可能你会笑出声来,甚至会走神,忘记通话的主题。

应该说微信的这个功能并没有什么恶意。屏幕上播放的内容,原本是对方朋友圈发布的,对你公开的(被屏蔽的内容不会显示)。很有可能是你错过了,顺便“复习”一下。

有点像过去电话和通信公司推出的个性化铃声。在你等待的时候,你可以听一首歌或者几段有趣的对话。你现在大概想不起来了,因为除了推销和骗子,人们很少会接到除紧急事务以外的电话,CRBT服务似乎也逐渐成为了过去。

微信可能也感受到了这种危机。他们更想“占用”或“开发”用户的时间,担心自己有一天会被下一代社交工具取代。也有可能是他们认为人们对别人的朋友圈缺乏兴趣。

作为用户,我们也有类似的体验,赞少了,互动少了,屏蔽、分组和“三日可见”越来越多,“拉黑”成了很多人的日常。当“好友”越来越多,多达数千个,但朋友圈却充斥着微信业务和各种宣传,人们自然变得越来越“懒于社交”和互动。

最近网络上流行一对热词,“社交恐惧症”“社交牛X”(简称“社交恐惧症”“社交牛”)。这一对看似对立的词语,其实反映了同一个困境:社交媒体的普及并没有解决人们的社交问题,相反,它让人们对“社交”本身产生了怀疑。人们习惯了依靠微信“社交”,却只是停留在浅层的活动中。面对面的交流越来越少了。

一般来说,无效的社交或“喜欢就去”占据了太多的时间。在群里聊了一天,没有见面。在微信已经成为生活基本工具的今天,一种对社交的厌战情绪开始蔓延。很多人经常会有“丧”的感觉,但又说不出原因。

相信微信的创始人张小龙也是注重这种“丧”和“累”的,他一直崇尚简单。但是,微信已经成为一个基础工具,覆盖了人们的生活。在这种背景下,他能做的只有“继续耕耘”,推出新功能,或者增加一点乐趣,进一步抢占用户的时间。

这个“广播功能”是一个“小好玩”的类型,它的初衷可能是“加强你和你要联系的人之间的了解”。毕竟能聊的人一定是朋友圈里为数不多的朋友。然后,看看他/她最近的朋友圈,从而更深入的了解。

初衷肯定是好的,但有没有效果还是个问题。会缓解还是加深人们对“社交”的厌倦?也许这只是这种厌倦的新症状?如果你不想看朋友圈,不想在眼前播,那可能只会适得其反——我们需要的可能是“少”,而不是“多”。

红星新闻特约评论员李一帆

编辑王

红星评论投稿邮箱:hxpl2020@qq.com

(下载红星新闻,举报有奖!)