图片@视觉中国

媒体注:本文来自微信微信官方账号“青山资本”(ID: cyanhilvc),钛媒体获授权发布。

8月19日,在看瓜群众的围观下,30岁的职业选手王思聪在英雄联盟职业联赛(LPL)夏季赛上一炮而红,首秀夺冠后宣布退役,留下了“出道即巅峰,巅峰即退役,职业胜率100%”的传奇

在国际上,TI全球总决赛的观众可达数万人,超过NBA、足球世界杯等体育赛事的观看规模。在中国,2017年KPL春季总决赛现场门票将在10小时内售出1万张空,可见电子竞技的火爆程度。

除了受到玩家的追捧,电子竞技也一步步赢得了国内外权威体育机构的认可,成为正式的体育比赛项目。从2003年开始,电子竞技被国家体育总局列为第78项运动。国际奥委会也在去年认可了电子竞技的运动身份;在亚奥理事会的推动下,2022年杭州亚运会也首次将电子竞技纳入正式比赛项目。伽马数据显示,2018年中国电竞产业规模有望突破880亿元。

曾经的异类现在已经成长为一个巨大的市场空,电竞如何吸金?

什么是电子竞技?

很多人把电子游戏等同于电子竞技,这其实是错误的。随着游戏行业的发展,电子竞技项目的不断更新换代,电子竞技已经不再是局限于IP直连或者局域网的单机游戏。

虽然网游在发行、运营、付费方式、平台建设等方面存在很大差异,但这并不影响一些平衡性和对抗性较强的网游加入电竞项目。无论是单人游戏(单人游戏)还是网络游戏(多人游戏),只要符合“电子”和“竞技”这两个特征,都可以称为广义的电子竞技游戏。

1.电子竞技是电子游戏比赛达到“竞技”水平的活动,是以电子设备作为运动器材的人与人之间的智力对抗;

2.电竞赛事为电竞比赛提供平台,为电竞动员对抗提供载体;

3.移动电子竞技是指移动端(平板电脑、手机、PSP等电子设备)的电子游戏比赛达到“竞技”水平的活动。以手机、平板、PSP等移动游戏设备为载体,进行人与人之间的智力对抗。

从电子海洛因到正名

20世纪90年代末,起源于南韩的世界电子竞技大赛WCG将电子竞技这个词带入了人们的视野。但当时大多数人并没有把电子竞技当成一项运动,大多数职业选手都脱离了家庭和社会。此时的电子游戏在老一辈人眼里还是“电子海洛因”,“网瘾”,“无所事事”,“玩物丧志”等字眼几乎贴在每一个职业玩家身上。

之后,电子竞技在中国兴起。在政策打压、电竞俱乐部联盟成立、直播平台进入市场之后,中国电竞行业在各方面资本的涌入下崛起。2018年雅加达亚运会首次将电子竞技列入正式比赛项目,预计未来电子竞技将进入2024年巴黎奥运会,成为与乒乓球、游泳同等地位的体育项目。

电子竞技产业的发展归根结底在于人们娱乐观念的改变。与此同时,主流的线上电竞游戏、电竞赛事以及新技术的爆发也极大的刺激了电竞的兴起。

首先,早期第三方电竞赛事的发展培养了坚实的观众基础,中国选手在国际赛事上的屡屡夺冠点燃了人们对电竞赛事的关注。

其次,2010年前后,一批高质量的竞技游戏诞生,游戏厂商为了推广自己的游戏,开始举办电竞比赛。随后,直播平台的兴起解决了多年的电竞变现问题,不仅成倍提升了电竞的影响力,也大大提高了职业选手、游戏主播等群体的收入水平,解决了多年的电竞变现问题。

最后,国家对电子竞技的态度由限制转为鼓励,不仅加大了对电子竞技的正面报道,还举办了多项全国乃至世界级的电子竞技赛事,起到了极大的示范作用。

电子竞技市场有多大?

来源:艾瑞咨询

统计数据显示,2017年中国电竞市场规模已达655亿元,市场增长主要来自移动电竞游戏的爆发。2015年以来,移动电竞游戏在市场中的占比不断扩大。到2017年,移动电竞游戏占比超过端游电竞游戏,达到303亿元的规模。同时,虽然电竞生态市场整体规模较小,2017年约50亿元,但其占比也在不断上升。按照增速保守预测,2018年整个电竞市场规模将在800亿元以上。

来源:艾瑞咨询

得益于爆款产品的推广和普及,电竞用户的主要增长来源是之前从未体验过电竞游戏的新用户。用户的爆发式增长也给电竞衍生市场带来了巨大的增长空。2017年,中国电竞用户规模超过2.6亿,实现了翻倍增长。在中国游戏用户数量庞大的基础上,随着人口红利逐渐消失,保守估计2018年将有超过3.2亿用户,主要用户群体为19-24岁的年轻人。

市场的快速增长和资本的不断涌入,直接促成了电竞从业者收入的不断攀升。据青山资本不完全统计,2017年以来,已有36家电竞公司获得融资,涉及电竞运营、主播经纪、直播平台、电竞社交、电竞俱乐部等行业。

与此同时,腾讯电竞、苏宁、阿里体育、a股公司等一些强势品牌早已布局电竞赛道:

1.2013年,a股公司浙报传媒进军休闲互动网游市场。旗下子公司包括大型互动游戏社区平台,以及以游戏直播为主体的直播平台战旗TV。同时与体育总局信息中心、华奥电竞联合主办NEST大赛。

2.2015年,苏宁运营的电竞联盟SES开展了一系列活动。

3.2016年,阿里体育斥资数亿元推出电竞平台,举办原创WESG世界电子竞技运动会。

4.2017年,腾讯提出了中国电竞的“黄金五年”。本届亚运会公布的6款游戏中,有一半属于腾讯。

电子竞技的实现逻辑

经过十几年的发展,中国电子竞技产业链的各个环节日益规范,已经进入有序成长阶段。我们可以把整个电竞产业分为上游、中游、下游和衍生产业。腾讯、网易等企业提供游戏内容的版权,游戏运营商、职业玩家、俱乐部等。形成内容生产者。通过粉丝效应,由游戏直播平台、游戏直播平台等渠道传播,最终到达用户。

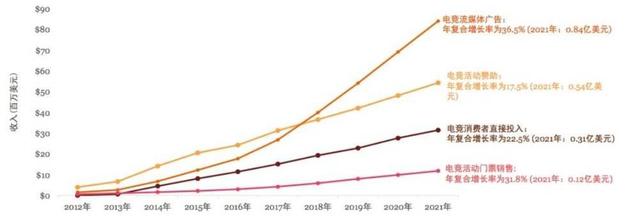

资料来源:普华永道

数据显示,近年来电竞市场收入增长非常迅速。2016年全球电竞市场收入4.9亿美元,同比增长48.5%。预计2020年将达到14.9亿美元,是2016年的3.04倍。

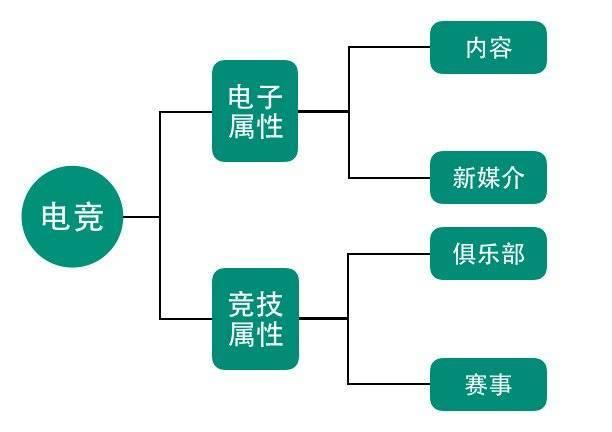

电子竞技的名字隐含了两个属性,一个是电子(互联网)属性,对应的是内容端的游戏内付费模式和直播平台相对较新的付费模式。二是竞技属性,对应的是传统体育比赛,赛事和俱乐部运营方面的营收模式。

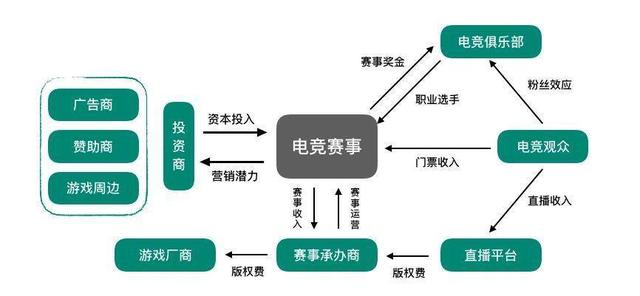

电子竞技的商业变现主要包括电子竞技游戏收入、电子竞技衍生收入和电子竞技赛事收入:电子竞技游戏收入是指电子竞技游戏的消费总额(即用户在游戏中的付费总额);电竞衍生收入是指包括电竞俱乐部和选手、直播平台和主播在内的收入;电竞赛事收入包括赛事门票收入、周边地区收入和赞助广告收入。

目前以电竞游戏变现为主。2017年中国电子竞技游戏市场营收2036.1亿元,其中腾讯营收978.83亿元,网易营收362.82亿元,两者总规模达到市场的66%。在其他电竞连锁中,电竞直播和电竞赛事分别拥有全行业38%和30%的份额。

1.内容授权:

在体育领域,内容授权处于金字塔顶端,是吸金利器。电竞领域的内容授权,以前没有这么受关注。现在行业蓬勃发展,内容授权立刻凸显。

以腾讯为例。在目前重要的版权收入中,《英雄联盟LPL》和《王者荣耀KPL》的年版权收入均超过1亿元。

2.媒体平台:

在电竞领域,内容和媒体可谓互有建树。电子竞技直接推动了直播平台的第一波快速发展。以直播为例,直播其实早在2008年就开始了,当时主要是直播秀的形式。2012年,随着英雄联盟等电竞游戏的流行,游戏直播从传统游戏直播中分离出来成为一个独立的内容,斗鱼、虎牙等独立游戏平台相继成立。高价签约电竞明星成为当时积累平台人气的快速解决方案。

另一方面,直播的兴起给了电竞内容一个传播的渠道,进而促进了电竞内容的粘性。

3.视频主播:

电竞直播的火爆直接带动了直播行业的粉丝经济效应。用户对主播依赖度高,对喜欢的主播有强烈的付费意愿。

同时,电竞主播的收入来源也非常多元化,包括平台签约费、虚拟道具分成、广告推广费、电商销售等。平台扣除一部分用户付费收入后,主播和公会会分享剩余收入,主播往往可以获得剩余收入的75%。

此外,直播+淘宝开店也成为主播间常见的变现模式。一些主播积累了一定人气后,淘宝店铺年收入可达千万元。

4.电子竞技明星:

职业选手的收入包括职业收入、直播平台收入和其他收入,其中签约费和日薪是选手的主要收入来源,一线选手签约费可达200万元/年。

直播平台的兴起,给了职业选手扩大影响力、增加收入的机会。并且退役后,玩家可以通过直播继续积累人气,赚取高额收入。由于近年来游戏直播平台竞争激烈,主播的身价也水涨船高。排名前10的游戏主播,年薪都在千万以上,明星效应和造富效应突出。

5.事件操作

如前所述,2017年,中国电竞用户规模超过2.6亿,实现了翻倍增长。庞大的电竞人群基数和产业规模,让电竞赛事逐渐接近成功的体育赛事。主办方力求打造拥有庞大自有流量的全民超级电竞赛事IP,如WCA、LPL、S联赛等

同时,与传统体育相比,电子竞技的受众更年轻,付费意愿更高。这些特点决定了竞争用户定位可以带来更大的营销潜力。越来越多的电商、视频网站、汽车品牌、啤酒等快消品等。类似于电子竞技的,已经开始加大对电子竞技赛事的投入,以吸引年轻观众。

6.俱乐部运营

从传统体育俱乐部来看,俱乐部的收入很大一部分来自于赞助。电竞俱乐部也是如此。外设厂商,包括鼠标、键盘、显示器、耳机等。,是电竞俱乐部最热心的赞助商,因为与电竞游戏的关联度很高。除此之外,还有一些汽车、快消品、电商视频网站等互联网公司。国内知名电竞俱乐部基本都有外围赞助商等。

俱乐部赞助商

同时,比赛的奖金、选手的一些代言以及周边产品的销售收入都是电竞俱乐部收入的重要组成部分。

当然,团队盈利的途径还是很少的。据青山资本不完全了解,目前大部分电竞俱乐部,包括一线俱乐部,都无法盈利。

最后,进入21世纪以来,电子竞技经历了漫长的成长期。专注于游戏内容变现的一二线厂商,依然会跟随行业的增长,走娱乐消费升级的路线。至于掌握电竞内容的平台型公司,以腾讯、Valve、暴雪为代表的全球游戏开发商不仅拥有游戏开发权,还拥有大部分地区的游戏运营权。通过“平台+内容”的方式,构建了排除竞争对手的强大护城河,未来增长的核心引擎将从游戏内容变现切换到生态变现。

更多精彩内容,关注钛媒体微信号(ID: taimeiti),或下载钛媒体App