秦思堂

“Kindle或退出中国市场”的消息传出后不久,迅速登上微博热搜,一石激起千层浪,随之而来的是各种讨论。虽然亚马逊中国官方已经否认了这一传闻,表示Kindle将继续在中国市场销售,配套服务也将继续运营,但中国人对Kindle的热情在它进入中国的九年间大规模消退,使用频率普遍越来越低,这是一个显而易见的事实。

许多关于Kindle的商业分析文章或多或少模糊了作为硬件的Kindle reader和作为软件的亚马逊在线书店之间的区别。大部分质疑Kindle使用难度的声音其实都指向了Kindle阅读器。亚马逊网上书店不仅没有太多可批判的地方,还是当年Kindle阅读器崛起的重要支撑,这也可以解释为什么有些读者习惯在亚马逊网上书店买书,然后在移动端使用Kindle APP阅读。

在这种情况下,要讨论的问题其实应该更准确地描述为:Kindle阅读器真的被中国电子阅读器抛弃了吗?是不是在今天的中国已经完全失去了市场价值,最后只会走向灭亡?要回答这些问题,首先要说明Kindle为什么会从当年的“阅读神器”变成今天的“泡面神器”。

专注于服务平台的商业模式

新世纪电子阅读兴起以来,一个经典话题就是电子书与纸质书的比较。由于媒体载体的不同,两种阅读方式的优劣显而易见。“萝卜白菜各有所爱”其实是个人习惯和爱好的问题。所以这里只讨论Kindle阅读器如何在电子阅读领域击败竞争对手,实现异军突起。

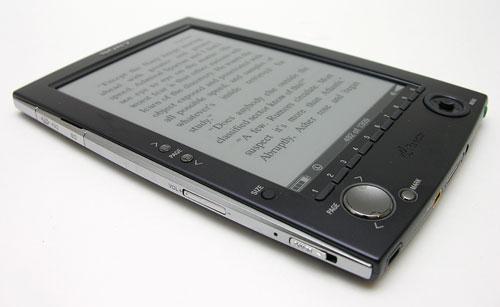

在电子阅读器的研发历史上,亚马逊并不是领头羊。早在1990年,日本索尼公司就推出了数字光盘阅读器,索尼生产的光盘中存储了非常有限的图书资源,但很少有人愿意花550美元购买这样的产品。随着互联网的发展和技术的进步,索尼在2006年发布了PRS-500便携式电子书阅读器。这款阅读器售价350美元,配备了更亮的电子墨水屏、待机时间更长的电池和更大的内存容量。索尼对这款产品在市场上的表现充满信心。

索尼PRS-500电子书阅读器

一般来说,成熟的电子书阅读市场需要具备四个条件:体验丰富的阅读终端设备、优质的图书内容、适中的价格、易用的电子书格式。综合来看,索尼reader只满足第一个条件,其他三个条件都不满足。索尼提供的网上书店的图书数量和质量都不够高,而且用户还需要先将索尼专用的BBeB格式电子书下载到电脑上,再通过USB数据线传输到终端阅读器上才能阅读,无形中增加了时间成本。

与索尼电子阅读器相比,亚马逊在2007年推出的Kindle阅读器在硬件性能上确实不算优秀,一些分析师甚至将其评为“非常糟糕”的设计,因为它更大、更笨重、屏幕性能更差,并且仍然使用封闭的系统。令人惊叹的是,Kindle阅读器最终以略逊一筹的硬件取得了商业上的成功,进而将电子书推向了主流读者。美国商学院教授Ron Adna在《广角镜战略:企业创新的生态与风险》一书中分析,亚马逊的成功关键在于建立了“硬件设备加软件内容”的巨型服务平台,为读者提供一站式的购书解决方案。

亚马逊网上书店的图书总量一开始达到9万册,两年内迅速增长到33万册。用户不仅可以买到《巴黎圣母院》这样的经典书籍,还可以以适中的价格订阅《纽约客》这样的最新期刊和报纸。最重要的是,用户不需要使用电脑,只需使用Kindle reader内置的无线网络连接,就可以立即将电子书下载到终端设备上,大大节省了用户下载电子书的时间。

Kindle电子书商店

索尼Reader图书资源不丰富的部分原因是走不通出版社这一中间环节。当时大部分传统出版社对电子阅读这个新生事物还是坚持保守的观望态度。尽管亚马逊作为全球最大的图书零售商,占据了美国年度图书销售业务30%的市场份额,但它并没有利用自己的优势地位强迫出版商支持Kindle,而是以其强大的数字版权管理系统吸引出版商加入。

Kindle是一个封闭的、排他的技术体系,类似于苹果开发的iOS智能手机操作系统。在Kindle系统下,用户既不能在其他设备上阅读电子书,也不能与他人分享,更不能打印。虽然这一限制降低了用户的分数,但它可以将出版商的电子书盗版风险降至最低。毕竟在当时的市场环境下,盗版在数字音乐和电影领域蔓延的现象已经非常严重,对内容制作者的利益造成了极大的损害。因此,亚马逊强大的数字版权管理系统相当于让出版商放心支持Kindle,提供了急需的安全性。

书籍的形象与阅读中的仪式感

无论是西方还是东方,读书自古以来就是小众群体的权利和需求。虽然古腾堡在欧洲发明了活字印刷,但书籍也可以被普通人购买和阅读。毕竟很少有人会养成长时间阅读的习惯,进入现代社会后依然如此。所以Kindle阅读器的目标客户群从来都不是金字塔底层的普通大众,而是知识分子、白领或者受过高等教育的商务人士,甚至成为展示个人身份和品味的道具,这也解释了为什么后来Kindle阅读器会越来越多的被用作礼品。

一位网友在听说“Kindle或退出中国市场”后发布的微博就充分说明了这一点:“五年前,我已经在创业教育公司的路上,一边感受着梦想与现实的差距,一边在国内各大城市来回奔波,跑客户,做项目。高铁上,酒店大堂里,用Kindle阅读管理、商业、名人传记成为日常。一边读书,我还一边想象着周围人对这个儒雅的中年商务人士羡慕的目光。”

亚马逊最初将Kindle阅读器定位为单一阅读功能。与苹果的iPad相比,Kindle几乎没有其他娱乐功能。为此,Kindle特别采用了“墨水屏”——一种接近纸质书显示效果的电子材料,为用户模拟实体书的质感和阅读体验。这种“墨水屏”没有亮度,即使用户在阳光下看书也不会反光,避免了长时间盯着屏幕带来的疲劳。

一位读者正在阅读kindle电子书。

法国哲学家鲍德里亚在1976年出版的《符号交换与死亡》一书中,根据事物符号的制造方式,将人类历史分为三个时期:古典模仿时期、工业化生产时期和现在的模仿时期。套用鲍德里亚的理论,如果把书看作一种符号,三个时期分别对应三种不同的符号形式:古典时期,珍贵的羊皮纸《圣经》是这种独特的神圣“书”的仿制品;在工业化时期,书籍可以用现代印刷术复制和生产;在后现代数字语境下,Kindle reader实际上是书本身的拟像,营造了一种超现实(比现实更现实)的氛围。

Kindle reader为用户提供的伪写实阅读体验带来了全新的视觉体验。即使是翻页这样的小动作,也会在二维屏幕上呈现出伪写实的效果。虽然是数码产品,但能给用户一种传统阅读行为的仪式感。“我用Kindle看正经书,手机看不雅书。”这位网友的留言证明了Kindle阅读器作为图书拟像在数字时代不可替代的意义。

那么,书的本质是什么?为什么读书需要仪式感?

伟大的博尔赫斯为我们解答:“在人类使用的所有工具中,最神奇的无疑是书籍。其他工具是人体的延伸。微镜和望远镜是眼睛的延伸;电话是语音的延伸;我们有犁和剑。它们是手臂的延伸。但是书是另一回事:书是记忆和想象的延伸...经文、可兰经、圣经或吠陀经的概念——这本书还说,吠陀经创造世界的概念可能已经过时,但书籍仍然保留着一些神圣的东西,我们应该努力保存它。当你拿到一本书,打开它,就有了审美的可能性。书里躺着的一大堆字是什么?这些无生命的符号是什么?没什么。如果我们不打开书,书有什么用?只是一堆纸和一张羊皮封面;然而,如果我们读了它,奇怪的事情就会发生。我相信,我们读得越多,变化就越大。”(博尔赫斯,口述)

当今时代,无论用手机还是iPad阅读,精力都太容易被其他信息或娱乐活动分散。相反,功能单一的Kindle阅读器至少可以“迫使”用户专注于严肃阅读(非在线阅读)的“神圣”行为,并享受随之而来的仪式感。

中国用户闲置Kindle的关键原因

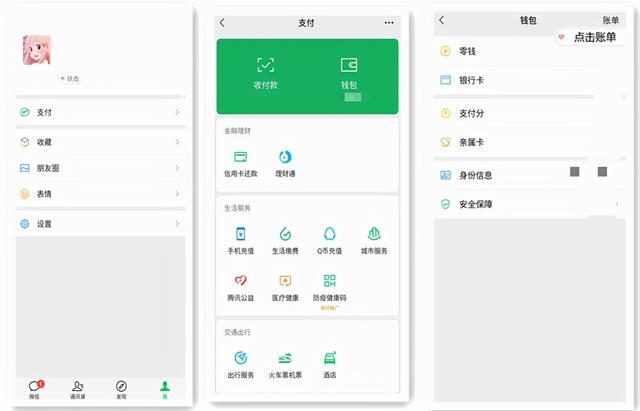

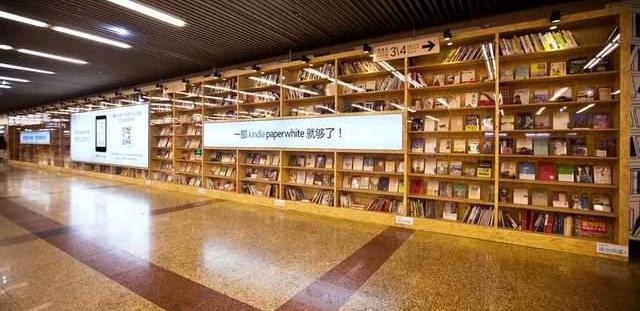

2013年6月7日,首款Kindle阅读器在国内正式上市,售价758元,基本维持了美国的低价策略。当时Kindle中国区总经理张文翊是美国亚马逊总部从英特尔挖来的高管。进入中国后,Kindle的价格低于1000元,这是张文翊带领的中国团队坚持到总部的结果。Kindle阅读器之所以能在美国市场降低价格,是因为用户往往有良好的付费阅读习惯,亚马逊可以以成本价销售终端设备,在平台内容上获利。但这种模式不一定会被中国市场认可。

Kindle阅读器的平民化价格帮助其迅速打开了中国市场。再加上亚马逊中国团队对目标客户群体的精准定位和营销,一开始发展势头是向好的。2014年底,Kindle在上海最拥挤的地铁站之一静安寺站创作了一则引爆社交网络的创意广告。地铁站长长的走廊里搭起了一个2.8米高、25.6米长的玻璃书柜,里面摆满了于本能在亚马逊书店买到的2000本畅销书,书架中间放着一个200克的Kindle阅读器。言下之意,仅仅一个Kindle就足以带走这么多书!

2014年底,Kindle在上海地铁静安寺站创作了一个创意广告。

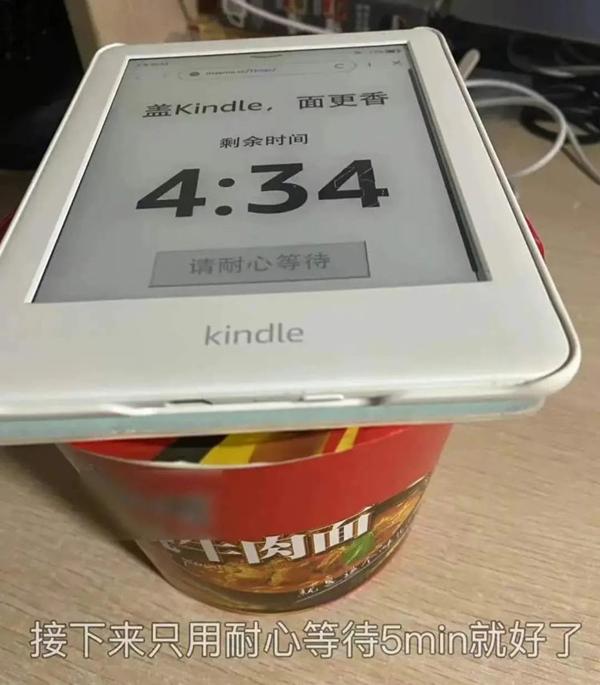

虽然Kindle阅读器在中国市场前期取得了不错的销售成绩,但是在新鲜期过后,依然出现了“水土不服”的情况。中国用户对Kindle的粘性似乎很难发展,Kindle的使用场景也逐渐变成了所谓的“充电-放-记-没电-充电-放”的循环。除了亚马逊官方营销的“盖方便面”功能,现实生活中闲置的Kindle还经常被用作时钟、台历等功能。

然而自嘲并不能改变Kindle阅读器在中国用户手中的尴尬局面。改变的前提是要知道中国用户普遍闲置Kindle的背后是什么?

闲置的Kindle换了个时钟,成了“泡面神器”(图片来自网络)

此前有分析认为Kindle在国内难以为继的原因是“硬件设备+软件内容”的模式没有优势,亚马逊精心打造的伪写实阅读体验存在方向性错误等。似乎Kindle没有用,这真是一个自相矛盾、令人困惑的后见之明。如前所述,这些因素既是Kindle在中国衰落的原因,也是Kindle能够安身立命的核心价值。

事实上,Kindle阅读器被中国用户闲置的关键原因在于中美图书发行机制的差异(美国精装书和平装书有时间差,Kindle可以与精装书同步以平装书的价格发行电子书)以及国内图书版权保护相对薄弱的生态环境。

以Kindle主要服务刚需阅读(需要传统阅读仪式感)的用户为例。这些人往往是从事内容生产的知识群体。他们不仅需要阅读新书,相对较早出版的文献也是他们的主要读者。而旧书的数字扫描版大多以PDF格式存在于国内互联网上,没有经过出版社和作者的授权,读者可以轻松免费下载。大约十年前,著名的“新浪爱文”搜索引擎就是提供这种免费电子书下载的大本营。虽然重组后“新浪爱文”没了,但网民还是会通过其他途径获得这些免费资源。一旦尝到了“免费午餐”的滋味,用户要习惯付费将是极其困难的。

另一方面,Kindle阅读器虽然支持打开PDF格式的扫描电子书,但阅读体验并不是很友好。由于主流Kindle阅读器的屏幕尺寸只有6英寸,所以整个页面显示出来后PDF文档的字体大小会变得非常小,没有放大镜几乎看不清楚,翻页时的响应速度也极其缓慢。字号小:虽然可以用第三方软件将PDF文档剪成适合Kindle阅读器屏幕大小的大小,或者发邮件到亚马逊进行转码重排,但无疑会给用户增加麻烦。所以对于国内有阅读刚需的用户来说,当然更喜欢用iPad或者电脑来阅读免费的PDF电子书。

现在唱衰Kindle还为时过早

鉴于Kindle在阅读PDF文档方面的弱势,近年来国内电子阅读器品牌后来居上。比如掌阅科技公司发布的iReader阅读器,采用了更大的屏幕,支持PDF文档重排、电子笔手写等功能,从而获得了部分以阅读PDF文档为主的用户的青睐。但需要区分的是,PDF格式的扫描电子书本质上是纸质书的电子呈现,并不是严格意义上的真正电子阅读。

真正的电子阅读应该是经过重新转码和精心排版的数字产品。其实就是Kindle阅读器目前支持的内容形式。但中国产品能让用户感受到非常明显的阅读体验提升感,还不够惊艳。Kindle要想在中国翻身,必须依靠技术团队在电子书的版面设计上下功夫,站在用户的角度考虑问题,用更人性化的设计细节征服读者。比如电子书中的脚注或尾注是否可以和正文一起折叠,让读者不需要来回翻页就能获取信息。

目前亚马逊中国应该主要考虑如何提高Kindle电子书的内容质量,而不是花更多的精力更新终端设备,因为一个Kindle阅读器意味着数百万电子书的潜在消费市场,想办法提高电子书的销量比用终端扩大市场份额更重要。互联网经济最大的优势是边际成本低,传输速度快,最适合在中国这样的人口大国应用。一部Kindle电子书,前期只需要投入成本排版设计,一旦完成,每一次销售活动都能带来利润,边际成本几乎为零。

电子阅读不仅要把纸质书扫描成PDF格式,还要在元宇宙中呈现全新的伪阅读体验,这是一种随时随地的无缝阅读体验,比如记忆读者的阅读习惯和进度,在不同平台终端上自动同步。比如支持个性化定制,根据读者的阅读记录推送读者可能感兴趣的相关书籍,让读者在屏幕上随意做笔记等等。在这些方面,Kindle还是有很大的提升空。

其次,亚马逊中国也要根据Kindle阅读器的特点,加强优势资源的供应服务。比如Kindle的墨水屏很适合看漫画,亚马逊网上书店要大力引进更多的漫画;还有外文原版书也是Kindle的一大特色,所以我们不妨将Kindle的这些优势内容进一步品牌化,逐步培养用户的粘性和付费习惯。

应该有理由坚信人类精神对书籍的永恒需求。英国作家毛姆说:“培养阅读的习惯可以为你建造一个避难所,逃避世界上几乎所有的悲伤。我说‘差不多’,是因为我不想夸张地说,读书可以减轻饥饿的痛苦,也可以平息你暗恋的阴郁。但是一些好的侦探小说和一个热水瓶可以让你不在乎重感冒的不适。”(《毛姆的读书是随身携带的避难所》,北京联合出版公司)

电子阅读兴起后,很多人批评纸质书,但这么多年过去了,事实证明,纸质书不仅没有消亡,反而通过数字镜像确立了自己独特的价值。所以,唱衰Kindle还为时过早。Kindle的定位其实是介于纸质书和手机、iPad等电子阅读终端之间的阅读设备。它兼具电子阅读和纸质阅读的特点。如何结合两种阅读方式的优点,扬长避短,将是Kindle不断面临的问题。

编辑:顾铭

校对:丁晓