12月14日,农业农村部发布了《“十四五”全国畜牧兽医产业发展规划》的通知。通报指出,“十三五”时期,在党中央、国务院的坚强领导下,畜牧业生产方式加快转变,绿色发展全面推进,现代化建设取得显著进展,综合生产能力、市场竞争力和可持续发展能力不断增强。

同时,“十四五”时期畜牧业发展的内外部环境更加复杂,依靠国内资源增产增能的难度越来越大,依靠进口调节国内余缺的不确定性增加,国内国际双循环的发展新格局面临诸多挑战。具体挑战如下:一是稳产保供任务更加艰巨。二是发展不平衡问题更加突出。三是资源环境约束趋紧。四是产业发展面临的风险更加突出。第五,提高行业竞争力更加迫切。

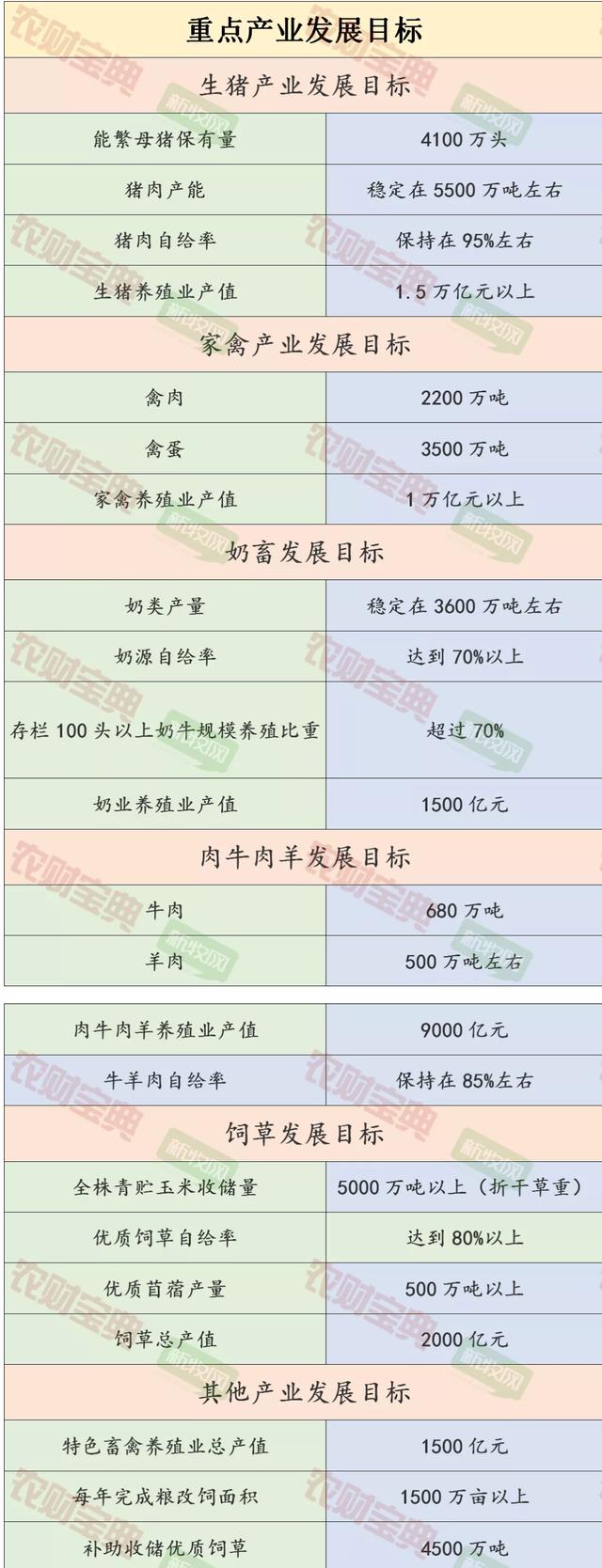

“十四五”全国畜牧兽医产业发展规划的发展目标指出,到2025年,全国畜牧业现代化取得重大进展,奶牛、生猪、家禽养殖率先基本实现现代化。产业效益和竞争力不断增强,畜牧业产值稳步提升,动物疫病防控体系更加完善,畜禽产品供给能力稳步提升,现代加工流通体系快速形成,绿色发展效应逐步显现。

产业结构和区域布局进一步优化,畜牧业综合生产能力和供应保障能力大幅提升。猪肉自给率保持在95%左右,牛羊肉自给率保持在85%左右,奶源自给率达到70%以上,禽肉禽蛋基本自给。产品结构不断优化,高品质、有特色的差异化产品供给不断增加。

根据重点产业发展规划,优化区域布局和产品结构,重点打造生猪、家禽两个万亿级产业和奶畜、肉牛、羊、特色畜禽、饲草四个千亿级产业,努力构建“2+4”现代畜牧业产业体系。

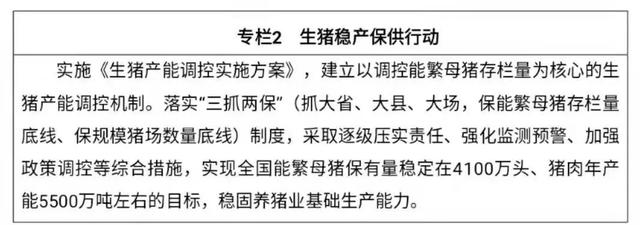

落实省负总责和“菜篮子”市长负责制,确保猪肉自给率保持在95%左右,猪肉产能稳定在5500万吨左右,生猪养殖业产值1.5万亿元以上。着力提升发展质量,加强产能管控,缓解“猪周期”波动,增强稳定生产供应能力。

根据经济社会发展水平、资源环境承载能力、市场消费需求等因素,将全国生猪养殖业划分为调出区、主销区和产销平衡区。转出地区,包括湖北、湖南、河南、广西、辽宁、吉林、黑龙江、河北、安徽、山东、江西等省份,稳步扩大现有产能,加快产业转型升级,提高规模化、标准化、产业化水平,实现稳产增产。主要营销区域包括广东、浙江、江苏、北京、天津、上海等省份,重点引导大中型企业建设养殖基地,保证一定的自给率。产销平衡区包括内蒙古、山西、海南、四川、重庆、云南、贵州、福建、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆(含新疆生产建设兵团)等省区,重点挖掘增产潜力,推进适度规模经营,因地制宜发展区域特色养殖,确保基本自给。

禽肉、禽蛋产量分别稳定在2200万吨、3500万吨,保持基本自给,家禽养殖业产值达到1万亿元以上。

巩固和提升传统优势地区的生产,加快潜力地区的发展。肉鸡和蛋鸡养殖优势区域包括山东、广东、广西、安徽、辽宁、河南、江苏、福建、四川、河北、吉林、湖北、黑龙江等省份,重点加快产业转型升级,提高规模化、标准化、产业化水平,实现稳产增产。肉鸡和蛋鸡养殖潜力区域,包括山西、内蒙古、江西、湖南、云南、重庆、贵州、海南、浙江、陕西等省份,重点巩固规模化肉鸡和蛋鸡养殖基地条件,加大产业技术力量配置,稳步推进产业发展。特色肉鸡和蛋鸡养殖区,包括西藏、青海、宁夏、甘肃、新疆(含新疆生产建设兵团)等省份,因地制宜发展本地肉鸡和蛋鸡养殖,提高消费自给率。水禽养殖区,包括山东、河北、河南、安徽、江苏、浙江、福建、江西、湖南、湖北、广东、广西、四川、重庆、辽宁、吉林、黑龙江等省,重点发展肉鸭、蛋鸭、鹅等生产,推进规模化、标准化等。

聚焦九大重点任务,加快推进畜牧业现代化指出《规划》将围绕加快现代养殖体系和现代加工流通体系建设,完善动物防疫体系,持续推进畜牧业绿色循环发展,聚焦九大重点任务,突破关键环节,加快推进畜牧业现代化。

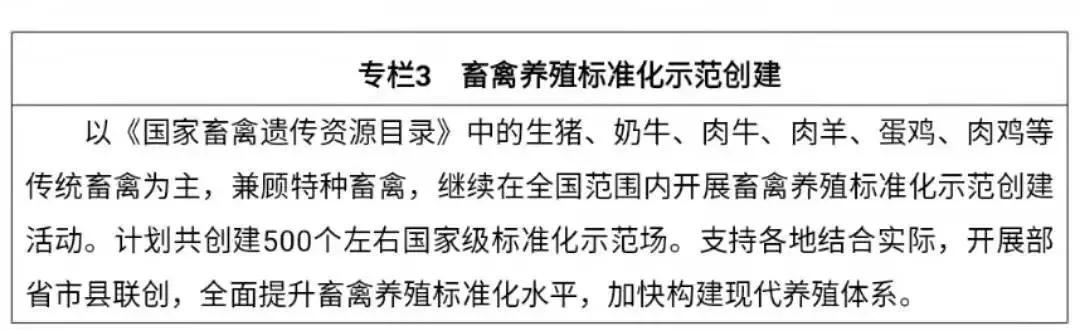

提升畜禽养殖集约化水平,发展适度规模经营把提高畜禽养殖集约化水平作为推进畜牧业转型升级的根本途径,坚持增量和提质相结合,加快生产方式转变,切实提高畜禽养殖劳动生产率、科技进步贡献率和资源利用率。

因地制宜发展规模化养殖,引导养殖场(户)改造升级基础设施条件,扩大养殖规模,提升标准化养殖水平。大力培育龙头企业、专业养殖合作社、家庭农场、社会化服务组织等新型经营主体,鼓励龙头企业发挥主导作用,通过统一生产、统一服务、统一营销、技术共享、品牌共创,形成稳定的产业联合体。支持中小农户融入现代生产体系,加强对中小农户的引导和帮助,支持龙头企业与中小农户建立利益联结机制,促进中小农户专业化生产,提升市场竞争力。

创建500个左右国家级畜禽养殖标准化示范场

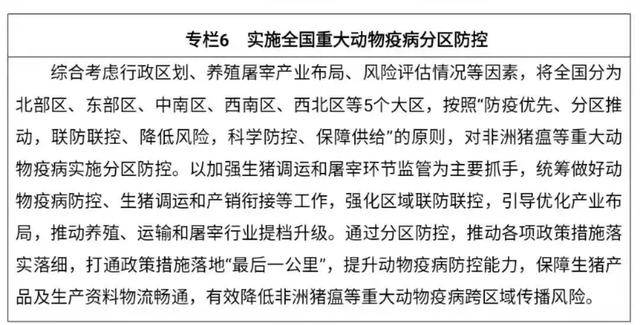

主攻方向是全面提升动物疫病风险控制能力,建立健全动物疫病防控长效机制,科学防控、有效控制动物疫病风险,保障畜牧业生产安全和兽医公共卫生。

指导从业人员改善动物防疫条件,完善防疫体系,落实强制免疫、清洗消毒、疫情报告等措施。鼓励规模养殖场(户)和屠宰场开展重大动物疫病自查。加快推进强制免疫疫苗“先打后补”改革,支持养殖场(户)或第三方服务商自行购买疫苗、开展免疫接种。

实施国家强制免疫计划,要做到免费。积极开展重大动物疫病区域防控,完善省际协调机制,加强部门间联防联控,强化生猪调运监管,降低非洲猪瘟等重大动物疫病跨区域传播风险。加快无疫区建设,推进非洲猪瘟无疫区评估和建设,发挥示范引领作用,逐步推进动物疫病净化。加强防疫应急体系、技术和物资储备,完善应急预案体系,增强应急能力。

实施国家重大疫情区域防控

重点突破饲草资源约束,做强饲料产业,提升饲草产业,夯实畜牧业发展基础。严格控制兽药生产和使用,确保畜产品质量安全。

加快畜禽种业自主创新规划指出,要加强畜禽种质资源保护和利用,加强畜禽育种创新,加快良种选育和推广,加强畜禽重点疫病净化。

实施第三次全国畜禽遗传资源普查,加快抢救性收集和保护,确保重要资源不流失、种质特性不改变、经济效益不降低。坚持“以我为主、自主创新、教育引导相结合”的原则,构建以市场为导向、企业为主体、产学研深度融合的畜禽种业现代创新体系。结合当地资源条件和育种基础,明确优势区域的主要品种,完善畜禽育种推广体系。以国家畜禽核心繁殖场和种畜站为重点,探索建立新的区域净化机制,加强种畜健康管理,建立种畜健康标准,从源头上加强畜禽生产安全。

提升畜产品加工行业整体水平促进乳制品屠宰和精深加工协调发展,延伸产业链,提升价值链,提高畜牧业质量、效益和竞争力。

促进“运活畜禽”向“运肉”转变全面推行“规模养殖、集中屠宰、冷链运输、冰鲜上市”模式,推动“活畜禽”向“肉类运输”转变。

支持屠宰加工企业和物流配送企业完善冷链物流配送体系,增加冷藏规模,统一流通环节标准,提高流通效率,扩大销售网络。制定动物运输防疫管理办法,对从事动物运输的单位、个人和车辆建立备案和动态管理制度。加强活畜禽运输监管,强化运输工具管控,落实畜禽运输流程和车辆生物安全要求。规范活畜禽网上交易活动,实行“点对点、场对场”定向运输和定点屠宰。全面加快优化动物防疫指定渠道建设,支持指定渠道升级改造。

加快畜禽粪便资源化利用和病死畜禽无害化处理,着力构建种养结合发展机制,推进畜禽粪便资源化利用,提高畜牧业绿色发展水平。

整合政府和市场资源,构建结构完善、分工合理、权责明确、运行高效的兽医体系,提高兽医技术支撑能力、监管执法能力和服务生产能力。

提高行业信息化管理水平用信息技术培育新动能,用数字技术全方位、多角度、全链条赋能传统产业,提高全要素生产率。

重大政策坚持一张蓝图绘到底,巩固延续现有政策成果,深化拓展土地、财政、金融、市场监管等政策措施,不断推动畜牧兽医行业高质量发展。

落实用地政策根据畜牧业发展规划目标,结合国土规划空,统筹支持和解决畜禽养殖用地需求。养殖生产及其直接相关的检验检疫、清洗消毒、畜禽粪便处理、病死畜禽无害化处理等农业设施用地,可以使用一般耕地,无需占补平衡。加大对畜牧业林地开发利用的支持力度,依法依规办理林地使用手续。

加强财政保障继续实施生猪(牛羊)调出大县奖励政策和草原生态保护补助奖励政策,以及畜禽良种、优质高产苜蓿、粮改饲、牛羊肉提质增效等畜牧业发展扶持项目。支持畜禽粪便资源化利用,为强制免疫、强制扑杀和动物疫病无害化处理提供补贴,鼓励通过政府购买服务等方式发展社会化动物防疫服务。加大对畜禽养殖机械设备的农机购置补贴支持力度,重点是规模养殖场,并予以弥补。落实畜禽规模养殖和畜产品初加工用水用电优惠政策。探索建立重大动物疫情应急基金,构建以财政投入为主、社会捐赠为辅的资金投入机制。

创新金融支持积极推进活畜禽、养殖圈舍、大型机械设备抵押贷款试点。对符合产业发展政策的养殖主体给予贷款担保和贴息,鼓励地方政府产业基金和金融、担保机构加强与养殖主体对接,满足生产发展资金需求。大力推进畜禽养殖保险,落实中央财政保费补贴政策,对能繁母猪、奶牛、牦牛、藏羊保险给予保费补贴支持。继续扩大农业巨灾保险试点,引导地方探索开展优势特色畜产品保险,支持中央财政纳入地方优势特色农产品试点。鼓励有条件的地方自主开展畜禽养殖收入保险和畜产品价格保险试点。鼓励社会资本设立畜牧业产业投资基金和畜牧业科技创业投资基金。稳步推进猪肉、禽蛋等畜产品期货,为养殖等生产经营主体提供规避市场风险的工具。