本报记者李梅钱雪儿

“这是世界上最大的港口之一,大量的商人聚集在这里,货物堆积如山……”公元13世纪,意大利旅行家凯尔·波罗描述了泉州古城。

本报了解到,7月25日下午5点35分,在第44届世界遗产大会上,“泉州:宋元时期中国的世界海上贸易中心”项目提交大会审议并正式通过,成为新的世界文化遗产。至此,中国的世界遗产名录又添一颗璀璨明珠,共有56项世界遗产。

据悉,“泉州:宋元时期中国的世界海洋贸易中心”项目已是第二次申报。申报世界遗产的地点由16处增加到22处,总面积536.08公顷,缓冲区总面积11126.02公顷,分布在从出海口经江口平原一路到腹地山区的广阔空区域,充分体现了宋元时期泉州极具特色的海外贸易体系和多元的社会结构,多维度支撑了“宋元时期中国的世界海洋商业中心”的价值主题。

第44届世界遗产大会会址回顾第44届世界遗产大会主席、中国教育部副部长、联合国教科文组织中国国家委员会主任田

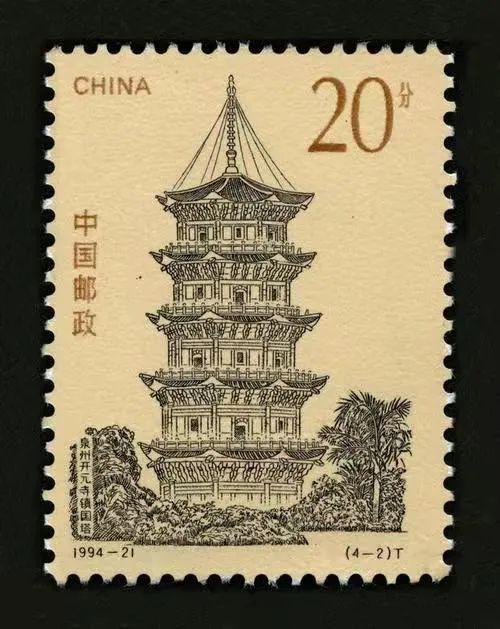

泉州开元寺

泉州是10至14世纪世界海洋贸易网络中高度繁荣的商业中心之一。作为宋元时期中国与世界的对话窗口,展现了中国完整的海洋贸易体系、发达的经济水平和多元包容的文化态度。22处代表性古迹有:九日山奇峰石刻、石佛寺遗址、德济门遗址、天后宫、真武庙、南外完颜政遗址、全州文庙、开元寺、老君岩像、景清寺、伊斯兰教圣墓、曹安摩尼光佛像、磁灶窑遗址、德化窑遗址、青阳下草铺冶金遗址、安溪、洛阳桥。

其中,开元寺位于泉州市鲤城区西街,是中国东南沿海重要的文物古迹,也是福建省最大的佛教寺庙。该寺始建于初唐二年(686年)。原名莲花道场,开元二十六年(738年)改名为开元寺。现存主要寺庙建于明清时期,南北长260米,东西宽300米,占地78000平方米。东塔名为振国,西塔名为仁寿,矗立在东西方广场,距离约200米。须弥山塔塔基上有超过30个释迦牟尼本生的故事。塔的每个龛位都有浮雕佛像,雕刻精细,栩栩如生。

泉州开元寺振国塔浮雕

邮票上的泉州开元寺振国塔

第二次申遗:彰显泉州作为中国海洋文明重要代表城市的地位

2018年,中国申请“古泉州(刺桐)史迹”未果。同年6月,在巴林召开的第42届世界遗产大会上,世界遗产委员会对泉州项目的审议结果是《补充报告(返回待议)》。之后,泉州申遗在总结上次经验教训的基础上,对遗产的价值、一系列遗产的要素逻辑和整体联系、可持续的保护和管理途径进行了深入的研究和完善。

2020年4月18日,在北京举行的国际古迹遗址日活动上,国家文物局副局长宋新潮曾介绍,中国2020年世界遗产申遗项目的名称是“泉州:宋元中国世界海洋贸易中心”。

据了解,将“古泉州(刺桐)古迹”改为“泉州:宋元时期中国的世界海洋贸易中心”,不仅是申遗项目名称的变化,申遗地点也从16处增加到22处。修订后的宣言提供了具体的地理和历史背景,以解释泉州(在阿拉伯和西方文献中被称为“刺桐”)在10-14世纪发挥的关键作用,列出了使泉州在宋元时期成为杰出的海上商业中心的因素,这在亚洲海上贸易史上尤为重要,并将这些因素与各种遗产地点明确联系起来。泉州作为中国海洋文明重要代表城市的地位更加突出,标志更加鲜明。

根据申报文本,申报的系列遗产真实可信地反映了宋元时期泉州作为世界级海洋商贸中心的整体区域布局、历史功能、社会结构和历史年代信息。所有遗产地点和元素通过其原始位置、来自考古研究的信息、形式和材料、传统维护系统和实物遗迹中反映的技术系统,以可信的方式反映了申报的原因。

在审批世界各国提名的世界文化遗产申报名单中发挥重要作用的ICOMOS(国际古迹遗址理事会)认为,修订后的申报文本大大扩展了泉州作为海洋商务中心的整体描述和背景介绍,明确了各遗产地的贡献,真实反映了使泉州成为业务范围覆盖东南亚、阿拉伯地区和其他地区的成功的全球海洋商务中心的关键因素。ICOMOS认为,整个系列的完整性和真实性的条件已经得到满足,尽管仍有必要确保强有力的保护,以防止潜在的进一步城市发展破坏对每个遗产地作用的理解,并且应为每个遗产地的整个系列遗产地提供强有力的展示和解释方案。

最后,ICOMOS建议泉州:中国申报的宋元世界海上贸易中心,按标准(iv)列入世界遗产名录。

靠近海湾:泉州在宋元时期逐渐成为海上商业中心

泉州位于中国东南沿海。它从晋江和洛阳河冲积的狭窄平原发展到北部的戴云山和武夷山的天然屏障,并到达南部的海滨。蜿蜒的海岸线形成了一个深水湾,而泉州市区正对着海湾。

10-14世纪的海洋亚洲时期,复杂而迅速发展的航海网络蓬勃发展,逐渐发展成为学者们所说的“第一个全球(贸易)体系”。在这一体系中,泉州处于商业中心,并迅速超越了自唐代以来在海洋商业中占据重要地位的广州。目前,学者们还不能完全追溯到宋元时期泉州成为繁荣港口的开始。有学者认为,泉州海上开发的开端可能要追溯到8-9世纪。然而,自10世纪以来,泉州见证了海上贸易的快速增长,并逐渐成为海上商业中心。

泉州的成功得益于当地的地理条件,如泉州湾水深,可通过晋江直达城市海滨,城市中有波斯、阿拉伯、印度商人,他们主动升级,如在泉州湾和晋江沿岸不同地点修建码头,完善南北交通线,开发港口城市山地腹地为制瓷、冶铁提供资源,利用水路运输货物等。最终在1087年成立了泉州航务署,使泉州成为中外贸易和文化交流的官方地区。此后,南外国完颜政分部在当地成立,进一步促进了海上贸易的繁荣。

元朝海上贸易的爆发和泉州的成功,加强了亚洲南部沿海港口之间的联系,其他国家的商人获得了有利条件,财富和权力进一步集中在少数人手中。

元末明初,许多商人涌入东南亚,泉州开始衰落。

根据考古发现、古籍记载、外国文字记载,中国的海洋文明和中国其他文明一样,历史悠久。但客观来说,中国开辟海洋、穿越海洋的历史是极其跌宕起伏的。总的规律是,当朝野众志成城时,海洋商业活动顺风顺水,产生了显著的富国富民的财富效应;相反,当封建王朝与市民社会的价值取向背道而驰时,海洋商业活动处处受到约束和边缘化,导致国家对人民的贫困不利,甚至受到外国人的欺凌。历史包含真知。对于中国历史上大量极其丰富而生动的海洋商业实践,推动人们对现象的认识从“形而上”走向“形而上”的价值共识,具有深远而宏大的意义。

部分古迹简介:

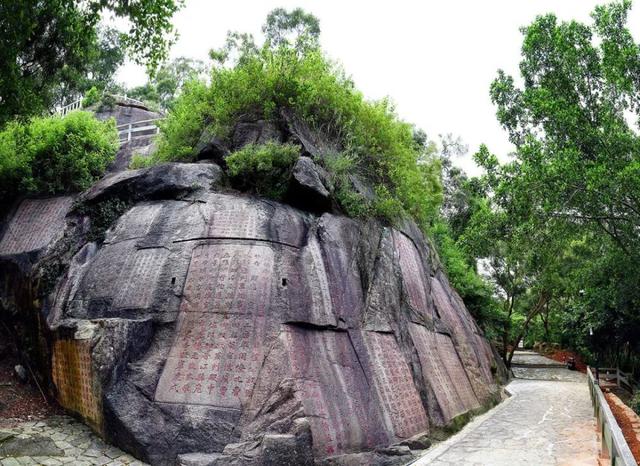

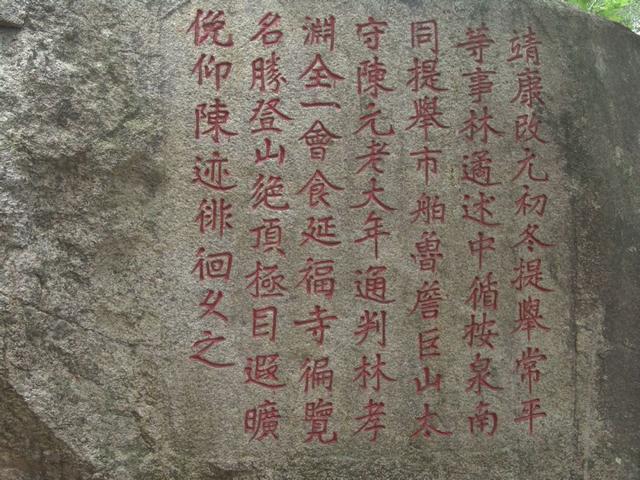

九日山奇峰石雕

九日山奇峰石刻是上次申报的16处遗产之一。它记载了航海为风的祭祀仪式,反映了当时航海的不确定性。祭祀仪式祈求遥远的海王神通一路顺风。这个遗产遗址包括10个完整记录的石雕,其中最早的可以追溯到1174-1266年,反映了一年中不同季节的航海传统。

九日山奇峰石雕

石波寺遗址

这是一个基于最近考古发掘和研究的新遗址。虽然古代文献中有相关记载,但其遗址直到最近才被发现。1987年上海船政署的成立,是推动泉州成为海上贸易和文化交流中心的关键,使其能够参与国际贸易。它位于城市南部的锦江河畔。虽然考古发掘仍在进行,但目前已有丰富的考古成果。

石佛寺遗址

南外完颜政遗址

南宗正司是迁都泉州的宋朝皇家集团的管理机构。南总政司的设立进一步加强了国家权力对泉州海上贸易的推动,体现了强有力的官方管理保障。

目前,在考古遗址中发现了两处建筑遗址、一处滨水设施、一条沿海道路以及出土的建筑构件和瓷器碎片等文物。

建筑构件包括瓦片、屋脊、砖块等。当瓦纹包括莲花花瓣、牡丹、芙蓉花等花卉图案和少量兽面图案时,砖上刻有“关”字,表示与官式建筑有关。一些瓷器碎片上有墨书,其内容与干支年月、机构名称或人名有关,是与皇室家族有关的重要线索。

天后宫

位于泉州市天后路1号,创建于宋庆元二年(1196年)。天后,也被称为妈祖,是中国海洋莫林的守护女神。泉州天后宫是妈祖祖庙,是国内外礼仪规格最高的妈祖庙。

天后宫

泉州天后宫位于mainland China妈祖庙,是国务院批准公布的第一批全国重点文物保护单位。

法石真武庙

吴淼位于丰泽区发石村石头街,始建于宋代,是供奉海神真武大帝的庙宇。已有1000多年的历史,被誉为“小武当”。

法石真武庙

法振武寺依山面海,东面是举世闻名的古刺桐港。寺内有数棵千年榕树,现存明清建筑,是宋元时期泉州海上丝绸之路东端令人信服的历史见证。

南外完颜政遗址

场地位于泉州市鲤城区古戎巷60号。宋代时期,古泉州经济发达,海外贸易繁荣。许多赵、宋皇室来到泉州,南外宗政司是掌管这些皇室事务的衙门。

外完颜政遗址

泉州夫子庙

位于鲤城区付雪路,建于唐开元末年,也是古泉州的中心。

泉州文庙规章完备,文化内涵丰富,建筑精美,大气磅礴,是祭祀孔子的场所和传播儒家思想的中心。是泉州最有代表性的文化坐标,不收门票。

泉州文庙

开元寺

位于历城区新华北路,始建于唐代。它是泉州最著名的寺庙,也是福建最大的佛教寺庙,古树参天,香火旺盛,建筑精美。寺内有朱题写的对联:“此地古称佛国,遍地圣人”。开元寺东西两侧各有一座宝塔,与大雄宝殿呈“品”字形。两塔均为方木结构八角五层楼阁式石塔,是中国最高的一对石塔。不收入场费。

开元寺

老君岩雕像

该雕像位于泉州清源山脚下,雕刻于宋代,由一整块天然花岗岩雕刻而成。据《泉州府志》记载,“石像天然,行善者雕之不用心”,是中国最大、最古老的道教石像,故被戏称为“老子天下第一”,足见当时泉州道教盛行的社会生态,民间信仰的多元性,儒道佛并存。

老君岩雕像

景清神庙

位于历城区土门街,始建于北宋,公元1309年由伊朗的艾哈迈德仿照叙利亚大马士革的伊斯兰礼拜堂重建。

现在景清神庙已成废墟,但高耸的阿拉伯门楼依稀可见。现存的主要建筑有门楼、奉天殿和名山殿。景清寺是中国最古老的清真寺,从10世纪到14世纪见证了泉州多元文化的和谐共处。门票:3元

景清神庙

伊斯兰的圣墓

位于泉州灵山南麓,是唐代来华传教的穆罕默德四圣之墓。现存两座墓并排,墓盖用花岗岩雕刻,墓后山上建有马蹄形回廊,具有典型的唐代建筑特色。它是中国最古老、最完整的伊斯兰教遗迹。

伊斯兰圣墓

草庙光明佛佛像

曹安,位于晋江华表山南麓,建于南宋绍兴。它于1339年被雕刻在修道院的前悬崖壁上。摩尼光佛像高1.54米,宽0.83米。它外形端庄,神态安详,背上雕刻着18毫光。更神奇的是,这座就地取材雕刻而成的雕像,自然有三种颜色,自然出类拔萃。

安玛尼佛像

作为世界上唯一的摩尼教教主石像,安摩尼光佛像是摩尼教在中国传播的珍贵物证。

磁灶窑是金角驿山的窑址

这是宋元时期泉州郊区外销瓷窑址的杰出代表,反映了泉州以外贸手工业为特征的产业结构,其生产体系和生产规模显示了世界海上贸易中心强大的基础工业能力和贸易出口能力。

与安溪青阳的德化窑遗址、下草铺冶铁遗址一起,体现了宋元时期海上贸易对泉州地方工业发展的积极促进作用。考古工作已发现南朝至清代(6-20世纪)窑址26处,其中宋元时期(10-14世纪)窑址12处,均分布在晋江支流九九溪两岸山坡上。金角山窑址始建于10世纪,兴盛于10-13世纪。

窑变瓷器在东亚、东南亚、南亚、东非都有出土,在南海一号、华光礁一号、韩国新安沉船、印尼爪哇岛沉船、菲律宾吕宋沉船、哲帕拉沉船等沉船上均有发现。

磁灶窑是金角驿山窑址。

德化窑遗址(泰林-内坂窑遗址、曲斗宫窑遗址)

这是宋元时期泉州内陆地区外销瓷窑址的杰出代表。它的兴起得益于宋元时期泉州海上贸易的繁荣。在发展过程中,创造了独具特色的白瓷产品,展现了海上贸易带动下泉州本土瓷业的创新与发展。

德化窑位于泉州市西北70公里的德化县。它始于晚唐,在宋元时期海上贸易发展的背景下取得了很大的发展。窑址遍布全县。其中以德化县周边窑址分布最为集中,已发现宋元时期(10-14世纪)窑址29处。这个地区生产的陶瓷,可以通过陆路运到南方的永春县,再通过晋江的支流东溪运到泉州港。

德化窑址

泰林内板窑遗址位于德化县三板镇西北部。窑址位于上辽河南北两岸,占地约12200平方米。考古发现了7座窑址和一些作坊、废料堆积等窑址遗迹。曲斗宫窑址位于德化县浔中镇豹妹坡寨山南坡。1976年,一次考古发掘发现了一个元代的窑址。此窑为分室龙窑,是龙窑向类窑过渡的形式,反映了宋元时期窑技术的进步和发展。

安溪青阳下草铺冶铁遗址

这是宋元时期泉州冶铁手工业的珍贵见证,与泉州陶瓷生产基地一起,显示了宋元时期泉州强大的工业能力和贸易出口能力。

遗址位于青阳村南面的山坡上,占地约1万平方米,包括冶炼遗址、分布在矿山的一组古矿、俞氏祖居遗址、一条古道、为冶炼提供柴火的山区。

安溪青阳下草铺冶铁遗址

经初步考古调查、勘探和实验分析,冶炼遗址采用小型高炉进行块铁冶炼,以木炭为主要燃料。公司生产的海绵铁先经过锻造形成铁块、铁片等初加工品,然后再加工或运到其他地区进行锻造整形,再制成铁。根据从该遗址提取的10多个碳样品的C14年代测定,它们的年龄集中在10-11世纪左右。结合遗址出土的钱币和瓷器残片的年代特征,可以确定该遗址为宋代块状炼铁遗址。

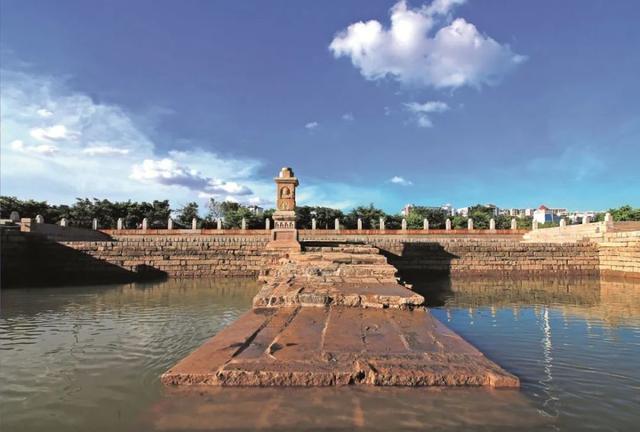

石湖码头

位于泉州市区东南17公里的石湖半岛西岸,主体由一组近岸礁石和同济栈桥组成,始建于唐开元年间,是宋元时期泉州湾“海上丝绸之路”的重要外港。

石湖码头

万寿塔

位于石狮市永宁镇宝盖山,始建于南宋绍兴,距今已有800多年历史。

万寿塔

宋元时期,泉州港是世界上最大的贸易港口之一,与70多个国家和地区有贸易往来。作为泉州湾沿岸的制高点,万寿塔曾是“大洋通道”最重要的航标,见证了“东方第一港”的繁荣。

六胜宝塔

位于石狮市石湖村。塔为花岗岩阁楼式结构,高36.6米,底周长约47米,八角形五层。它雕刻精美,富丽堂皇。六胜塔下的漓江和石湖,在古代是泉州重要的对外口岸。据说当年这里有18艘渡船,停泊着近百艘亚非国家的船只,海上交通十分繁荣。

柳塔

当时,作为泉州湾航道的主要航标塔,刘胜塔历经800多年风雨,为航海家郑和第五次下西洋扫清了道路,见证了泉州海外贸易的繁荣。

江口码头

法石港区,位于泉州江海交汇处,包括文星码头和梅山码头,始建于宋代,世代沿用,屡经修缮。码头内航可沿河入城,外航可出海。与湾内石湖等码头共同形成一个古老的集群港口格局,最能体现泉州的海洋文化和辉煌的海上交通历史。

江口码头

洛阳桥

位于泉州惠安县,北宋由巡抚蔡襄主持。全桥由44个船形桥墩、104个石狮和7个石塔组成。它是中国第一座跨海梁石桥,代表了当时中国最先进的造桥技术,是中国桥梁史上的一座高峰。它与北京的卢沟桥、河北的赵州桥桥、广东的广济桥并称为中国古代四大名桥。

洛阳桥

安平大桥

位于晋江市安海镇,建于南宋绍兴八年(1138年)。历时14年完工,全长2000多米,明清多次重修。这座桥是世界上最长的中世纪梁式石桥,也是中国现存最长的古代石桥。

安平桥

顺济桥遗址[/s2/]

它位于鲤城的南门,由南宋泉州总督邹应龙建造。它长500米,宽4.6米。建成后与泉州的洛阳桥、安平桥一起构成了宋元时期泉州的沿海走廊。2000年10月,该桥成为危桥,禁止车辆和行人通行。后来受台风影响,大桥大面积坍塌,只剩下11个局部桥面和桥墩。

这里是泉州古城与晋江南岸的陆路交通节点,也是随着海上贸易的发展进出古城商务区的主要通道,完善了泉州的水陆转运体系。

它与德济门遗址、天后宫一起,体现了海洋贸易带动的古城南部商业城区的发展,见证了商业扩张对交通系统的促进作用。

顺济桥遗址

(本文部分内容由论文、泉州网、爱世界遗产等报道。)

编辑:顾