【新书采访】

呈现北京文化的历史横断面。

——夏晓虹谈“晚清京派文化空室”

光明日报记者陈雪

夏晓虹:北京大学中文系教授,现任河南大学教授。它主要关注中国现代文学思想、女性生活和社会文化。著有《读梁启超》、《晚清妇女与现代中国》等。

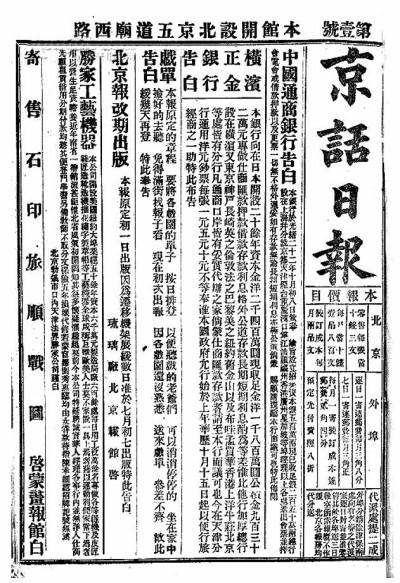

北京方言日报第一期照片

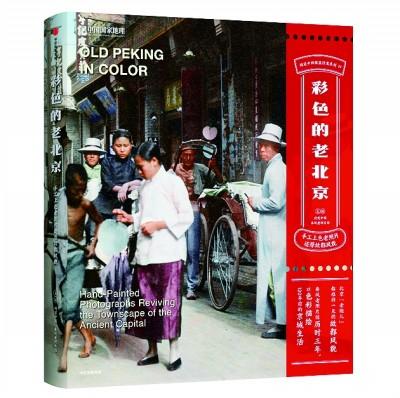

由中信出版集团出版的《彩色老北京:手绘老照片还原古都》精选了160张清末民初北京的黑白老照片,运用先进的数码手绘技术还原城市色彩,希望还原古都的真实面貌,展现一个多彩的老北京。图为100多年前北京崇文门城楼北面的景色。

启迪民智,移风易俗,把北京改造成现代化城市。

亮读:由你主编的《晚清北京的文化空间》文集,收录了十篇文章,分别论述了新戏台、报馆、新学堂、公园等晚清北京的近代公共空间。从一个特殊的历史横断面“晚清北京的文化空室”可以看出,在当时。

夏晓虹:晚清北京的城市文化特征是由历史影响和现实刺激交叉形成的。北京以八百年古都著称,尤其是清朝三百年的统治,构成了北京的基本格局,也塑造了北京人的文化性格。反映在城市格局上,就是内城(北城)和外城(南城)满汉分离。而满族在北京长期、集中的存在,以及满族内部的阶级分化,也使得满汉有了更多的交融,相对而言,民族关系相对和缓。北京,又称首善之区,作为王朝的政治中心,吸引和聚集了大量的官员和学者。定居在外围城市的士大夫与城市平民有更多的交集。北京不仅是朝廷所在的地方,北京的人民也更热衷于公共事务。尤其是1840年以后,历次中外战争和自强改革运动的失败,揭示了王朝统治的衰落和西方文明的优势。因此,尽管缓慢而谨慎,北京开始了向现代化城市转变的进程。现在如果追溯它的起点,需要回到清末的北京。总之,满汉并存、知识分子与平民协商、新旧妥协,大体可以概括晚清北京的城市文化特征。

亮读:在《田纪云与北京女匡社》一文中,您对1906年著名女演员田纪云排演《慧星女士传》做了详细的历史考察。在这部新剧的排演前后,戏曲界、报纸界、学术界的人士悉数登场,戏曲改良、女子学校创办、白话报刊等各种主张重回历史舞台。你能给我们讲讲晚清时期的北京吗?

夏晓虹:田纪云是著名的现代梆子演员。现在很少有人知道他的名字,但他是清末民初梨园游的领队。由他排演的新剧《慧星女士传》展现了杭州警备旗营满族女子慧星因办女校经费不足而自杀的真实故事。回兴办女学当然有满族自救自强的考虑(我在《晚清与近代中国的妇女》一书中有专门章节论述)。但女子社会化教育真正起步于清末,对启迪民智、改良风俗具有重要意义,女子学校被赋予了重要使命。只有改变呆在家里,足不出户的旧习惯,妇女才能进入学校接受新的教育。但这些原本属于精英阶层的观念,需要启蒙,才能被大众普遍接受。

当然,被梁启超称为“传播文明的三大利器”的学校、报刊、演讲,在晚清新学启蒙中发挥了巨大作用。只是在这种情况下,希望突出晚清北京启蒙的特点,即戏曲的重要性。具有改革意识的田纪云是最合适的启蒙角色。他不仅具有为朝廷献祭的地位,在宫中行事,而且为士大夫和市民所熟悉和接受,恰好是沟通朝野、打通上下的中介。清朝与民间对戏曲的共同兴趣,也使得“戏曲改良”努力启迪民智,移风易俗,深入人心,被时事新剧的演出所广泛接受。至少,北京女校的迅速成长,1907年清朝教育部条例的颁布,女子教育合法化的认可,都可以说明《慧星女士传》的影响。所以我觉得这个案例对于呈现晚清北京社会改良和启蒙的过程具有典型意义。

光明阅读:这本书有很多章节使用了1904年创刊的《北京日报》的材料。梁漱溟曾评价这份报纸“对北京社会乃至北方社会起到了极大的推动作用”。清末,北京进入办报繁荣期。《北京日报》当时的定位是什么?

夏晓虹:虽然我强调了戏曲在晚清京中的特殊地位,但应该承认,从覆盖面和持久性来说,报刊是更有效的启蒙工具。北京的报业直到1900年以后才开始蓬勃发展,一个重要标志就是民间报刊的兴起。除了专门刊登朝廷文告和动向的传统大宅报的延续《北京报》之外,民营报刊形成了反映民意的民意室空。彭是最具代表性的记者之一。他的惊人之举是自己办了三种报刊:1902年6月创刊的《启蒙画报》,是北方最早的画报,旨在开启儿童智慧;1904年8月出版的《北京方言日报》是用白话文写成的,宗旨是启蒙民众,即彭所说的“启蒙社会多数人的智慧”。当年12月,为了打开官员们的思维,《中国日报》推出了文言文版。北京话日报的受众显然是最广的,报纸的影响力也是最大的。这种影响并不完全是因为它的白话,因为在它之前出现的《北京话报》很短命。实际情况就像《北京日报的旗帜颜色(1904-1906)》这本书里分析的一样。原本举步维艰、几近倒闭的报纸,因为彭以强硬的态度回应了英国驻华大使对《北京日报》刊登的南非英当局虐待华工的消息的干预,以及连载小说《猪仔》的胜出,让经历了八国联军入京屈辱的北京民众感到大大的宽慰。此外,当时散布在北京各处的读报处、报告处的热心人的宣讲,吸引了大量买不到报纸或看不懂的人,也迅速扩大了这种白话报纸的传播范围。所以《北京日报》推动的改良和智识发展,才有可能赢得首都各界的大力支持。

光明阅读:书中有一章介绍了“晚清四大奇案”之一的“春阿案”。案件之所以没有被遗忘,是因为它被报纸、小说、戏剧等多种形式记录和解读。你曾在《晚清与近代中国的女性》一书中提到“晚清剧烈的社会变革和迅速的新闻报道,使作家们感到比以往更现实”然而,重大事件往往因为报刊的渲染和铺垫而成为文学创作的焦点。与报刊的互动对当时的文学产生了什么影响?

夏晓虹:读现代文学,也就是清末民初的作品,会有一种强烈的对时事快速反应的感觉。尤其是与古代文学相比,这一点尤为突出。毫无疑问,现代文学极大提升时局的特质,与现代报刊的兴起密切相关。由于新闻的时效性、记者对隐性故事的追逐、报刊的不断关注和跟踪,当前热点往往带动舆论,使其成为公众广泛关心和参与的社会事件。前面提到的慧星殉难就是一个例子。当然,春的案例更为典型。这原本是一个普通旗人家庭的命案。在那个没有报刊的年代,“杀夫”可以成为一时的八卦,但很快就会被遗忘。在晚清的北京,由于《北京日报》的介入和引导,激起了民众对被指为凶手的弱女子春A的同情,进而抨击司法机构滥用非刑、收受贿赂、枉法裁判,表达了对司法公正的强烈诉求。就这样,一个普通的案件,因为与1906年清廷开始的预备立宪联系在一起,而成为舆论焦点。小说、曲艺、戏曲等作品紧随其后对此案的解读,当然有“蹭热点”的商业考量;但作家在延续社会批判和改革诉求的同时,也加入了爱情悲剧的线索,使得春阿一家的案件超越了一时的政治氛围而流传久远,这真的要靠文学的想象力和感染力。

前世,古都,是一座包容的城市。

光明杜悦:您在书中提到,在晚清时期,北京从“士大夫之都”变成了“市民之都”。这种转变是北京与上海、天津等港口城市的关键区别吗?您也对晚清上海做过一系列研究。两座城市在现代文明发展过程中有哪些异同?

夏晓虹:所谓“士大夫的北京”是指北京作为清朝的中心,聚集了最多的高级官员和著名学者。明清以来,他们一直是北京社会的领袖。但清末,西方政治学中的“国家”概念传入中国,不仅澄清了与“朝廷”的区别,也使原朝人民逐渐成为“公民”,开始积极关心和参与国家事务。在这个城市主体和文化性格的转变过程中,北京表现出与以上海为代表的港口城市不同的特点。就现代化进程而言,上海是最早开埠的,最先受到西方文化的冲击。再加上租界的存在和示范,而上海原本只是中国各地的一个普通县城,城市改造相对容易进行,上海成为新学问、新政策的集散地。北京文化积淀深厚,政治上是清朝的帝都,转型要慢很多。但是,一旦新思潮从上海到达北京,正如我在书中引用彭的话:“北方的风气正在慢慢地打开,一旦打开,就清楚了,无所遁形。比南方的民情直白多了。”

事实上,更重要的是,晚清北京的城市转型,由于传统的沉重负担,不同于上海的新胜旧衰,呈现出新旧并存、相互妥协的局面。所以,我们可以看到,“忠君”和“爱国”并不矛盾,代表民意的《京话日报》也会标榜“日访两宫”。在这样一个新老交替的领域,虽然新学的录取滞后,但不会引来很大的阻力。以私立女校为例。办学的主力是官员士绅及其夫人,包括旗人。即使在《清廷女校章程》颁布之前,晚清北京女子教育的发展也没有遭遇任何官方干涉。这与南方士绅商人创办的女子学校的生存状态明显不同。

光明阅读:海外学者对上海的关注度很高,已出版了11部《城市想象与文化记忆丛书》,从文化史的角度研究北京、开封、Xi、香港等城市。有很多学者参与其中。能否请您介绍一下相关研究的起源和成果?

夏晓虹:《晚清北京文化空室》属于北京大学出版社的“城市想象与文化记忆系列”。这个系列的第一本书其实是2005年学术史系列出版的《北京:城市想象与文化记忆》,是2003年秋由北京大学20世纪中国文化研究中心和哈佛大学东亚系共同主办的同名国际会议论文集。正因为您说上海研究已经相当成熟,所以陈平原和王德威有意识地将《上辈子在北京》定为会议的论坛。陈平原在《北京的记忆与北京的记忆》这本书的序言中已经提到,与上海相比,“作为八百年的古都,北京的现代化进程更加艰难,从反抗、挣扎到追随、突破,步履蹒跚,更有代表性,更有研究价值”。这也是这个系列的书更关注北京的原因。从这次会议开始,陈、王邀请了国内外不同领域的学者,以同样的模式和主张,在安、港、开三地召开了三次学术会议,并均发表了论文。从城市的选择上可以看出,东道主显然更注重文化古城的旧态和新生活。此外,该系列出版的所有书籍除了两本与上海和湖南长沙有关之外,都是围绕北京进行讨论的。切入点可以是戏剧、报纸、教育、文人群体或文学,但都是对城市某一历史文化空的解读。

光明阅读:清末北京开创的各种文化空形成了近代北京文化的雏形。今天我们能感受到哪些影响?

夏晓虹:在有形的文化形式上,这本书已经涵盖了女校、报纸(包括女报、白话报)、报刊、报纸、小说、演讲、时装秀、公益组织、警察、公园等。,以及更现代化的高等教育、道路交通、供水系统、城市管理等。,以及清末在北京开放的各种文化空。就连我长期工作的北京大学,它的前身——京师大学堂也是1898年创建的。如果讨论非物质精神遗产,我个人感受最深的是清末北京社会的包容。除了前面说的新旧并存,北京的满汉矛盾没有南方那么激烈。以慧星殉难为例。除了旗帜集团,慧星在南方的死,报纸和社会的反应都比较冷淡。直到传到北京,才引起巨大反响,激发了社会各界人士参与助学的热情。天津《大公报》感叹“长江流域的士夫不如大河流域的士夫”,这只有在满汉融合度高的晚清北京的真实背景下才能理解。其实就这个例子来说,从当时北京知识分子和普通民众谈判的情况就可以看出来。我个人的感觉是,包容的城市性格在现代北京还是应该被尊重和发扬的。

《光明日报》(2022年02月26日第12版)

来源:光明。com-光明日报