“中国人洋服,外国人汉服”;

“男扮女装,女扮男装”;

“贫而富,富而效妓,闺中淑女不避侍妖眼,贵夫人有时有惹怒眼的衣服”

……

利用旧报纸和期刊上描述这些图像,

民国初年,广州女装时尚崭露头角。

他们把几千年的等级服装禁忌抛在脑后,

摒弃“削肩、瘦腰、平胸”的传统审美标准,

勇敢地秀出粉颈,雪腕,傲人的曲线。

广州近代女性时尚变迁史,

即他们摆脱沉重的禁锢,逐渐获得人格和自我的成长史。

其中,西关小姐,出生在一个富裕家庭的房间里,

因为较早接触到欧洲的风和美丽的雨,

因此,它一直能够站在时尚的前沿。

让我们慢慢翻开这本关于西关小姐更衣的书,

反思那段鲜活的历史。

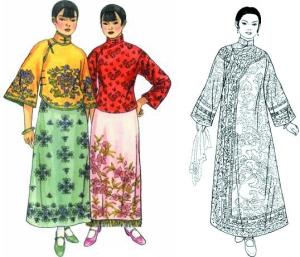

清末民初女装的变迁(从右至左)。左边两个女人的连衣裙是民国初年常见的女装。用张爱玲的话来说就是“民初建立之后,时尚也呈现出空之前的天真、轻盈、愉悦。'喇叭袖'高,露出一大块玉腕。短外套的腰身特别紧。”(来源:信息时报)

[晚清/s2/]▌

装饰丰富没有个性,女人更像衣架

翻清末的画报,发现富家女上街是能上头条的大新闻。比如光绪三十二年第十二期的《时事画报》,就刊登了题为《为一个白衣女子而战》的新闻。一个穿着白色连衣裙,拿着手帕的富家女,只在18号位购物,居然引来大批围观。最后,士兵和警察被派去解救这位年轻的女士。可见一个富家女出门不容易。

与这位白衣绝色的女子相比,当时的西关小姐更多的还是“前门不出,二门不出”,讲究“守静忠信,知书达理”,衣着、饰品也遵循着严格的礼仪规范。清朝建国后,由于“男从女不从女”,汉家妇女的服饰一直到清末都是明朝的遗风。盛行于十三排时期的外销画,是我们观察清代西关小姐服饰时尚的绝佳资料来源。在画家的笔下,这些女士穿着双排扣的衣服,衣服长及膝盖。长衫下,有一条长及地面的长裙。富贵百褶裙很常见,每一条细细的褶皱都用金线绣出精致的图案,可见做工之奢侈。张爱玲曾在她的名著《更衣》中说:“裙子上的细褶是对女性仪态最严格的考验。受过良好教育的女孩,即使不让步,百褶裙也只限于最轻微的摆动。不习惯穿裙子的小家碧玉,走路都给人惊涛骇浪的感觉。”我想想,那些深藏在西关大宅门之行背后闺房里的小姐们,从书桌绣案前站起来,身上的百褶裙只会微微摇摆,不像惊涛骇浪。

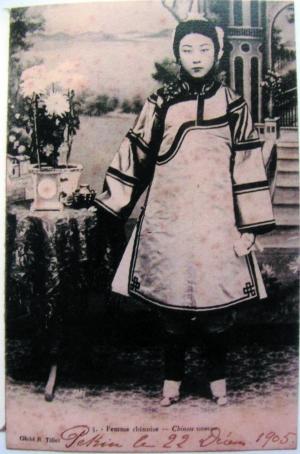

外国人当时拍的老照片。照片反映了晚清时期的女性服饰。(来源:信息时报)

清末西关小姐的衣饰给人印象最深的就是繁复典雅的装饰。裙子、袖口、衣领都绣有滚边,上面的花鸟图案都很生动精致。据说刺绣越多越有钱。在外销画中,西关小姐穿着“几套几卷”,裙子上有流苏和飘带的并不少见。令人惊讶的是,这些画的主角似乎是衣服,而不是人。图中女孩的表情大同小异,身体深深的隐藏在宽大的长衫和长裙中。原来,按照传统的审美标准,女性总是以贞洁恬静为美,削肩、瘦腰、平胸为王。即使是懂书懂礼的西关小姐,也要努力做一个“隐形人”才能成功。

▌民国初年

中国人和西方人乱穿衣服,女扮男装并不稀奇

因为西关是一个外贸繁华之地,即使在服饰等级森严的晚清,一些比较好奇、比较勇敢的女孩子也开始接受欧风美雨的影响,衣着变得洋气。据19世纪中期去过广州的英国人说,他看到很多女孩子穿着欧洲鞋,头上戴着鲜艳的曼彻斯特头巾,呈手帕形状,斜折着。“我觉得广州女孩的欧化值得注意。”说出来。

辛亥革命后,清朝严格的着装禁忌被一扫而光空。随着气氛的开放,西关小姐开始走出深闺,走上街头,去教会学校,去百货公司,去舞蹈场所。她们脱下长衫长裙,穿上裙子外套,露出纤细的腰肢。他们中的一些人更大胆,穿着斗篷,背心,外套和西装。他们第一次获得了选择服装的权利,并通过这些选择充分表达了自己的审美情趣和对生活的激情。 " 杭子"成了一个与众不同的人。

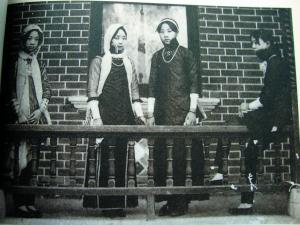

民国初年的老照片。两位姑娘的上衣都是窄窄的细长高领,下面是长裙,是当时最流行的款式。这种高领女装的风格,据说是受了当时留日学生的影响。为了区别民国以前清朝的衣服,称之为“文明新装”。(来源:信息时报)

在封建社会,女人的裤子只能穿裙子,见人穿裤子是不尊重人的。辛亥革命后,西关小姐穿上了裤子。1911年9月,教育部颁布了《校服条例》,规定女学生从中学起要穿裙子和黑裙子。但是穿裙子练体操不方便,很多学校都是用短外套窄裤子作为“穿衣”。这种紧身衣不仅便于行走,还能勾勒出身体曲线,很快就获得了青睐。作为第一个获得受教育权的女孩,西关小姐愿意引领这一时尚潮流。很多人不仅上课穿,下课也穿。他们甚至穿着紧身内衣,甚至端庄地走出学校。即使被指责“行为恶劣,丝袜猩红,裤子没遮住小腿”,他们也不在乎。紧身裤如此流行,连官方都慌了,以至于教育主管部门专门颁布法令对其进行整顿,但收效甚微。

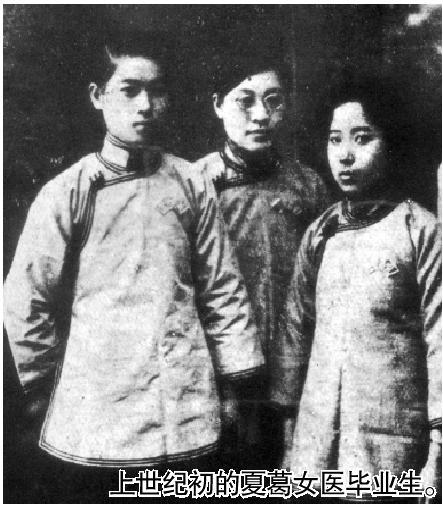

“男女平权”是民国初年最流行的舶来品概念之一,在服装上最容易实现这一理想,于是女装男装成为另一股不可忽视的潮流,燕尾服、鸭舌帽、文明战都成为思想激进派的新宠。一时间,女扮男装频繁出现在大街上,让保守的人们摇头叹息“女人不穿裙子如花美眷,她们也一样迷惑”。张出生于西关官宦家庭,是最早进入西医学校学习的女性之一,后来成为一名非常优秀的教育家和社会活动家。她是典型的“男装爱好者”,经常穿着西装出现在各种公共场合,以示“谁说女人不如男人”的勇气。

▌五四前后

文明新装流行,高跟鞋是新宠

在那个外来观念与固有传统激烈碰撞的时代,“文明”成为一个令人着迷的词汇。抛弃旧礼仪而采用西方礼仪的婚礼被称为“文明新婚夫妇”,而抛弃过去丰富复杂的装饰,穿着简单优雅的短外套和黑色礼服的婚礼被称为“文明新装”。

打开上世纪20年代广州一些教会中学的老照片。里面的姑娘洗铅的时候,西关小姐以前戴的金钗金珠都不见了。上身的大外套没长过臀部,腰部很窄,喇叭形的袖子里露出纤细的手腕。早期的老照片中,大部分黑色裙子都是及踝长的。久而久之,裙子逐渐变短,有的只是微微遮住膝盖,大胆露出小腿。

1921年,岭南中学的女生们合影,都穿着新式的文明服装。

配饰方面,抛弃了发夹、戒指、手链、耳环的西关小姐很快有了新宠,那就是自来水笔和眼镜。在裙子上斜放一支自来水笔,既是学习的需要,也是一种时尚的装饰。而他们对眼镜这种新时尚的迷恋,更是让一些报社记者发出了讽刺的声音:“你试试看省墙内的眼镜店,男女混杂,门可罗雀,像赶集一样,利润丰厚。说话的人说,一个新来的少年,戴着一副好眼镜,他的眼睛能看出云来。”(《时事画报》1912年第7期)。

20年代的西关小姐。

丝袜是另一个获得西关小姐青睐的进口产品。在石现、真光、大新等百货商店。,各种颜色的丝袜都有,甚至透明的。丝袜的美观和轻盈,显然是布袜无法企及的。于是,在20世纪20年代初“攻陷”广州后,很快流行起来。现在穿上丝袜,过去的绣花鞋就土气了,高跟鞋更能彰显新女性的优雅。结果“女靴声闷,路疾飞。”让人不得不感叹:“以前的女人是那么顺从,今天的女人却是那么清爽。”西关大宅门之行背后的“莲瓣无声”的旧影早已不翼而飞。

▌上世纪三十年代

旗袍曲线美,开衩越高越时尚[/s2/]

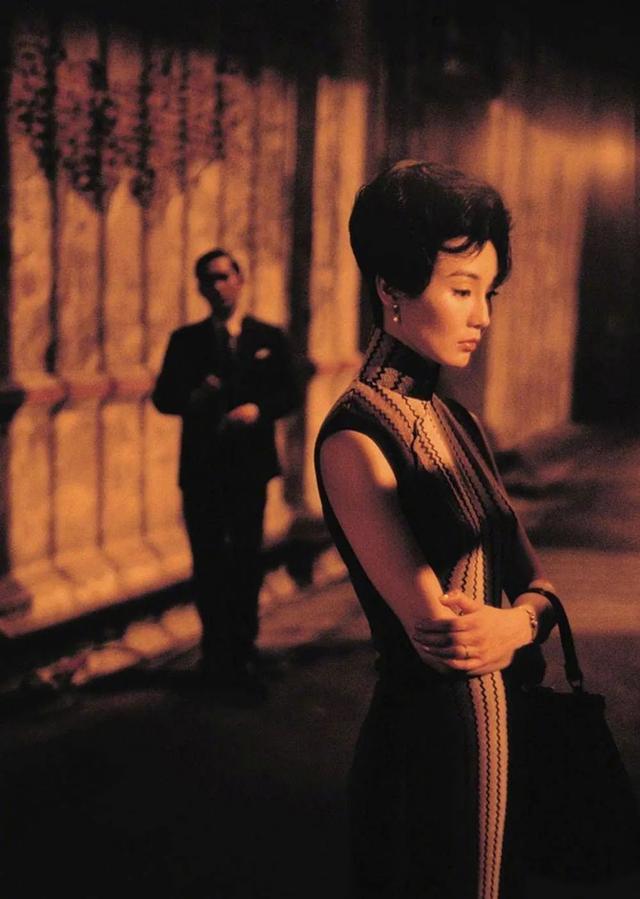

提到旗袍,我们很自然地联想到“东方女性的曲线美”。在《花样年华》中,张可颐袭了一袭或明或淡的旗袍,不知道让多少人向往民国女性的柔美与妩媚。众所周知,这种柔美和韵味是20世纪20年代中期旗袍改良的产物。在此之前,旗袍又长又宽,又重又笨拙,几乎堪比脸兜。

《花样年华》剧照。剧中张可颐袭了一袭或明或淡的旗袍,让很多人向往民国女性的风韵风情。

上世纪初,女性将目光转向旗袍的原因并不是美貌,而是“男女平等”的心理需要。旗袍本来意义上就是满族人的民族服装,男女差别不大。它是一种“连体式”长袍,一直遮住脚跟。按照清廷颁布的服饰制度,“男从女从”,汉族妇女只能“披袄裙”,不能像男子一样穿长袍。当西风东渐,女权渐起,都市女性自然要试穿长袍马褂,挑战男性权威。

毕竟“男女平等”的价值追求太过抽象,很快就让位于女生的爱美和时尚。20世纪30年代初,广州的时装店开始专门设计束腰上翘的紧身旗袍,可以根据顾客的需求量身定做。直筒旗袍开始退出江湖,旗袍材质越来越多,亮锦、细绒、轻纱,等等。西关小姐又一次站在了时尚的前沿。在他们身上,旗袍的领子逐渐降低,长度逐渐减少到膝盖,袖子也越来越窄。本来旗袍的开叉只有几寸,但时尚谁能说得准?不到两年,裤子越开越高,腰围越来越细,袖子越来越短。最后干脆裁掉了,无袖旗袍开始流行。

20世纪30年代广州的旗袍时尚女性。那时候的旗袍可以完美的勾勒出身体曲线。

到了20世纪30年代中期,穿着低领短旗袍的西关小姐已经成为常棣商业街的一道风景。当时西关名医黄宝鉴是个富婆,经常请私人黄包车拉她去爱群楼跳舞溜冰。被称为“最后一个西关小姐”的颜总是开着一辆福特车去爱群大厦跳舞娱乐。她们柔软的旗袍,成了老广州最鲜活的记忆。

文/广州日报新华城记者:王月花广州日报新华城编辑:林育林