今天是西方的情人节。这是年轻男女表达爱意的日子。

作为一个文化节,无论来自东方还是西方,庆祝都没有错。但很多“自信”的中国人,每次遇到西方节日,总会表现出相应的中国节日“与之抗衡”。既然如此,为了表达作者的“爱国热情”,本文试从中国文化的角度谈谈“七夕”的由来。

对于中国的情人节,目前大致有三种说法:一种是元宵节(又称上元节,即正月十五);二、农历三月初三;三是近几年兴起的中国情人节(即乞巧技能节,七月初七)。

作为中国情人节的称谓,上元节有着悠久的历史。元宵节是古代女性最感兴趣的节日。在古代,普通女子,尤其是小姐或小家碧玉,都是“出小姐门三步”,只有在元宵节和上思节才能出来,甚至可以和男朋友幽会。”三月三”是中国许多民族举行情歌对唱的日子,是一场不折不扣的爱情表达盛会。七夕更有可能是一个女人的节日,其内涵不仅包括乞求爱情,还包括乞求幸运和幸福。所以,不能因为是牛郎织女的相会,就把七夕当成“情人节”。严格来说,元宵节的“情人节”功能要好于七夕。

元宵节是中国情人节的由来

元宵节的爱情元素

充满诗意和浪漫的元宵节通常与爱情联系在一起。在历代的诗歌中,很多诗歌都是通过元宵节来表达爱情的。北宋欧阳修词“今年除夕,月灯依旧;去年,我没有看到任何人,眼泪满春衬衫袖子。”我写了我对爱人的思念。

元宵节也是一个浪漫的节日。元宵节也为封建传统社会的未婚男女提供了相识的机会。传统社会的年轻女孩是不允许出去自由活动的,但是节日的时候可以一起出去玩。元宵花灯只是一个交友的机会,未婚男女也可以顺便找到自己的另一半。在元宵节期间,这也是年轻男女和他们的爱人见面的时候。

辛弃疾(青玉案)写道:“众人寻千遍,蓦然回首,那人在昏黄的灯光下。”是描写元宵节的情景,而戏曲陈三与五娘在元宵节一见钟情,《二次元》乐昌公文与徐德言在元宵节订婚,《春灯谜》于与应娘在元宵节订婚。

元宵节习俗

自从元宵节的习俗产生以来,正月十五元宵节就被历代视为一件大事。梁健文帝曾写过《元宵颂》:“南国油满,西国漆燃。苏正安息,蜡出龙川。”光线斜着反射,倒影清新。”形容当时宫廷点灯灯会的盛况。在杨迪统治时期,每年正月十五都会举行盛大的宴会,招待来自世界各地的客人和使节。据《隋书音乐志》记载,元宵节非常盛大,到处张灯结彩,日夜载歌载舞,表演者3万多人,乐手1.8万多人。戏台长八里,无数人通宵打灯观灯,自娱自乐。在唐代,它发展成为盛况空前的灯笼市场,中唐以后,它已经发展成为全民狂欢。唐玄宗年间(公元685-762年),长安的灯笼市场非常大,烧了五万只灯笼,各种各样的灯笼。皇帝命令人们建造巨型灯笼建筑,宽20间,高150英尺,金碧辉煌。唐朝实行宵禁。晚上禁鼓时,禁止出行,犯夜者必罚。只有到了元朝的节日,皇帝才特批禁放三天,称为“放夜”。到了宋代,元宵节从三夜延长到五夜。除了元宵节,还燃放了烟花,进行了各种杂耍表演,场面更加热闹。《东京梦中华》记载:每逢元宵节,在开封皇家大街上,万盏灯笼筑成灯山,彩灯烟花,金碧辉煌。京都的姑娘们载歌载舞,人们在一旁观看。“游客聚集在帝国街的两个游廊下。十余里有奇景,有歌舞,有音阶相切,有音乐嘈杂。”大街小巷,茶馆酒楼,灯烛齐燃,锣鼓喧天,鞭炮齐鸣,百里灯火不绝。

各地的同胞庆祝元宵节

明代,朱元璋在金陵即位后,为了使都城繁荣昌盛,规定正月初八点灯,十七燃放,连放十夜,家家户户都挂满了五颜六色的灯笼,上面描绘着各种人物,歌舞升平,鸟语花香,龙鱼跃起,花灯烟花彻夜闪耀,音乐欢娱,喧闹喧哗。这是中国最长的元宵节。清朝时,满人占领了中原。日期缩短为五天,延续至今。

元宵节的欢乐气氛

除了传统习俗,元宵节也是最欢乐的节日。在这一天,中国人会有猜灯谜、玩龙灯和舞狮等有趣的活动。

“灯谜”又称“打灯谜”,是元宵节后增加的活动。灯谜最早由谜语发展而来,起源于春秋战国时期。这是一个充满嘲笑、纪律、幽默和戏谑的文学游戏。挂在灯上供人猜射的谜语始于南宋。《武林旧事·登品》记载:“以丝灯作诗,有时笑之,画字,藏暗语,用老北京占卜语,逗行人。”元宵节,帝都不眠之时,春夜有灯会,百姓鱼龙混杂。诗谜写在灯上,映在蜡烛里。它们列在通衢之中,可以猜中,所以被称为“灯谜”。现在每到元宵节,到处都在打灯谜。由于谜语能启迪智慧,趣味性强,在流传过程中深受各行各业的喜爱。到了唐代,灯笼市场上开始出现各种杂技技艺。明清时期,元宵市场除了灯谜和数百种戏曲、歌曲外,还增加了戏曲表演。历代人们除了逛花灯市场,还有迎紫姑祭祀厕神、过桥碰钉治百病、玩太平鼓、秧歌、高跷、舞龙、舞狮等游戏的习俗。

社会上的传统元宵节,是城乡都非常重视的民俗节日。城市里的元宵节特别热闹,体现了中国人特有的狂欢精神。传统元宵节所承载的节日习俗功能已经被日常生活消解,人们逐渐失去了共同的精神趣味,复杂的节日习俗被简化为“吃元宵”的饮食习俗。

可见,元宵节不仅是爱情,更是中国人团聚、娱乐、祝福的节日,也是中国的“欢乐节”。

三月的第三天是情人节的原因

周认为的未婚女子应该留在闺房里(也就是闺中女子),所以一年只有几天可以出去。(虽然这是礼仪,不是硬性规定,但是谁会去追求不遵守礼教的人呢?)看元宵,三月三出去郊游。所以三月初三是单身男女见面相识的日子。从皇帝到老百姓都停下了工作,穿上了新衣服,沐浴祭祖,然后去踏青踏春,一起玩耍,单身男女在河边相遇相知。

“三月三”由伏羲女娲的古老神话演绎而来,千百年来形成了情侣在春天幽会的习俗。“七七”最早的记载是东晋葛洪的《西京杂记》,记载“汉彩女常在七月七日在开衫楼穿七孔针,人皆在之”对比两个车厢,这,这当然不能说明是情人节,只是乞求聪明。“三月三”的习俗比“七七”早一千多年。

春天是爱的日子。春暖花开,万物和谐,青春萌动,情人节只有在春天才会顺应自然规律;七夕是“七月流火”的时候,阳气盛衰之时,它更多的是在秋天的时候一直在我心里,不是完整的爱。

虽然七夕和牛郎织女的爱情故事有关,但我们不能因为这个爱情故事就把七夕当成情人节。更何况两个牛郎织女永远不能见面的故事会被演绎成中国情人节,总给人一种凄凄惨惨的美感,缺少情人节那种甜蜜的气氛。难怪早在秦朝的占卜文献《天书》中,就明确认为牵牛花和织女不利于婚姻。

因此,作为情人节,“三月三”比“七月七日”更古老、更典型、更合理。将“三月三”作为中国的情人节,无论从节日文化内涵的角度,还是从现代中国人的心理认同来看,都是符合礼俗以及民情的举动。

西北师范大学的任振鹤教授认为:“现在,有人推测‘七夕’是中国的情人节。虽然有牛郎织女的感人爱情故事,但七夕是一个多愁善感的离别日,让恋人们反感。农历三月初三,清明节前后,杨柳飘舞,春暖花开,俊男靓女相约踏青,互相示爱,是最浪漫的情人节。人不能拖着孩子和女孩谈恋爱。中国历史上真正的情人节是三月初三。”

关于七夕为什么成为中国情人节

也是七夕乞巧节,七夕乞巧。这个节日起源于汉朝。七夕又叫双七:太阳、月亮、日子都是七,也称七。七夕也是香日:相传牛与姑娘在七夕相会,织女需盛装,涂脂抹粉,使满天飘香,故名。七夕又叫星期:牛郎织女地位特殊,一年只能见一次面,所以这一天叫星期。

七夕的由来

七夕也来源于古人对时间的崇拜。“七”和“期”是谐音,月和日都是“七”,给人一种时间感。中国古代把太阳、月亮和水、火、木、金、土五大行星称为“七窍”。七这个数字在民间是按时间上演的,计算时间时“七七”往往是结束。以前北京给死人做道场,完成七七总是很完美的。日语还是有保留的。“七”与“吉祥”谐音,“七七”寓意双吉,是吉祥的日子。在台湾省,七月被称为“快乐中国带来好运”月。因为草书中Xi人物的形状很像“七十七”连续书写,所以77岁也被称为“生日快乐”。

乞求聪明的意思

其实,乞巧节并不是为了纪念牛郎织女的爱情,而是为了纪念织女,在民间也被称为“七姐妹”。巧姐是妇女的节日,织女被视为纺织女神。七月初七的夜晚,凡人女子向她乞求智慧和娴熟的技艺,她们也不可避免地要求婚姻幸福。讨巧的方式在不同的时间和地点是不一样的。最著名的是用针乞巧,即谁用针快谁就“巧”,慢的就叫“巧败者”,巧败者要把准备好的礼物送给巧败者;巧的蜘蛛丝就是把小蜘蛛放在盒子里,它的网的密度有多巧;明清时期流行的缝衣针技术是将缝衣针放入盆中,通过盆底针影的形状来判断是否“巧”。除了缝衣针耍小聪明,还有蜘蛛要耍小聪明,放针耍小聪明,培养孩子,伺候牛庆生,晾书晾衣,拜“磨饮乐”,拜织女,拜魁星,吃正当果,庆七妹生日,染指甲,洗女人头发,结扎古桥,拜七母。后来,这个“乔奇节”也传到了东南亚、日韩。

然而,不知从哪一天起,乞巧节发生了一些变化,这个节日被一些人称为“七夕”。但其实作为女儿节更合适。

中国情人节作为中国情人节的起源

最早开始发掘传统七夕节中爱情元素的,是中国官方和所谓的爱国学者。

自20世纪90年代中期以来,随着我国与西方的交流日益频繁,许多西方文化被引入中国,包括一些西方节日,如情人节、圣诞节等。新文化的引入受到了很多中国人,尤其是年轻人的追捧,情人节在商家的推动下也成为了一件非常时尚的事情。这种外来文化的引入刺激了一部分人的民族情绪,一部分人开始思考:为什么要在西方过情人节?我们中国人没有自己的情人节吗?

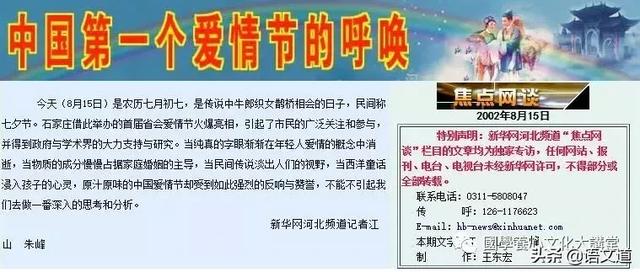

因此,1993年,时任中共宣传部副部长的徐伟成提出将七夕定义为中国的情人节。不过,当时西方情人节刚刚进入中国,当时的中国人还不习惯这种更直接的表达爱意的方式。因此,他的提议并没有引起很大的反响。2002年,河北省文联等组织在石家庄举办了“七七爱情情节”系列活动,既有普通民众参与的民俗活动,也有专家学者参与的学术研讨会。对此,新华网对事件进行了报道。

这个活动应该是七夕整个“被发现,被重新定义”过程中非常重要的一个节点。首先,这个活动在当时吸引了大量的人。据报道有成千上万的人。其次,本次学术研讨会系统梳理了中国传统情人节——中国的“爱情元素”,论证了将中国传统情人节重新定义为“中国式爱情情节”的必要性和可行性。比如,时任河北省文联主席的冯思德在活动中说:“计划搞一个节日,与西方情人节抗衡。拿起中国的七七乞巧节,重新定义,然后大张旗鼓搞一场一个中国的恋爱。”

之后包括2006年,7月7日被正式命名为“中国情人节”并列入非物质文化遗产名录,2008年牛郎织女传说被列入国家级非物质文化遗产,等等。所以,所谓的“七夕”,与其说是商家授意的节日,不如说是官方在“爱国”情怀下为“文化自信”的搭配,而不是真正的文化传承。

对于中国情人节的说法,2013年7月,一些民俗学者相继批评商业炒作,北京大学教授张颐武7月13日在微博中表示,传统上,七夕除了牛郎织女的故事,最重要的是乞巧。他说:“乞求聪明是一个女孩向上天乞求智慧和灵巧。所以七夕是真正的女儿节。”中国民间美术家协会主席冯骥才表示,七夕表达的是已婚男女“白头偕老”的感情,不是婚前恋人或恋人的感情,而是不同人生阶段的两种感情。把中国情人节称为“七夕”是不合适的。

总之,中国的情人节,如果不是元宵节,一定是“三月三”,而不是“七夕”。