文|中国企业家记者梁潇

编辑|米娜

摄影|石

12月的北京,已近隆冬。

三环附近的一家格力专卖店还挺少见的。旁边几家小店已经人去楼空空。“这两年疫情比较困难,我们店勉强能撑下去。”

格力电器这两年过得并不“轻松”:2020年,营收和利润双双下滑两位数以上;一年来,公司推的渠道变革还在调整消化中;管理层的接连变动进一步引起了市场的担忧——

2021年,传统白马股格力电器已经被股价下跌的阴影笼罩了8个多月(截至12月),市场上充斥着各种唱衰的声音。

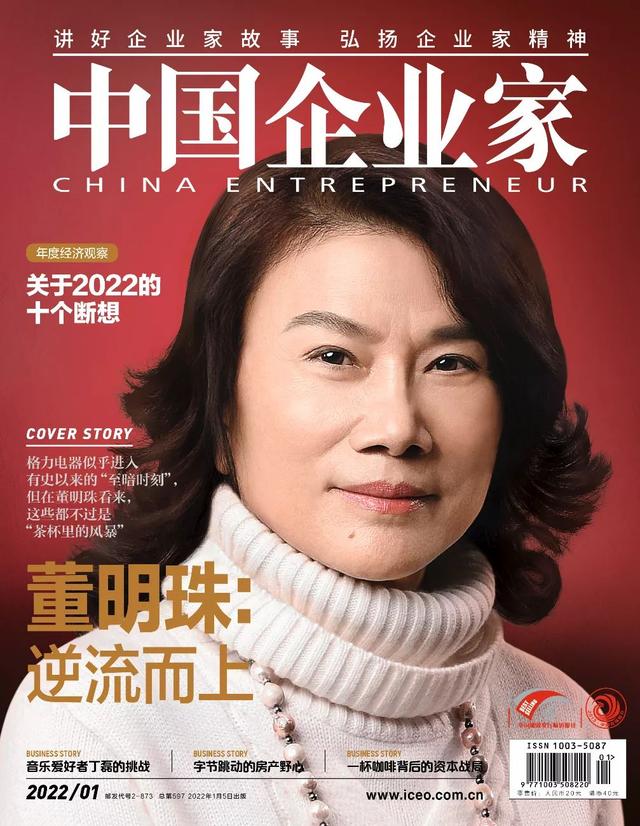

在外界看来,格力电器已经进入了历史上“最黑暗的时刻”,但在董明珠看来,这些不过是“茶杯里的风波”。

12月10日,董明珠在珠海接受了《中国企业家》的专访。采访前一周,她去了海南的博鳌论坛和江西的赣商大会...有时候她半夜回珠海,第二天还要早起参加另一个活动,周末连休息都没有。一次月光核酸检测就要做十几次,连她的秘书、22岁的孟雨桐都会感叹“为什么精神状态这么好”。

“还是那句话,你最了解自己的健康。”董明珠表示,“虽然这两年格力成长缓慢,但它仍然是一个优秀的企业,一个稳健发展的企业。”

此时的珠海,南方气温宜人,阳光明媚,冬日景象灿烂——与北方的寒风相比,仿佛是两个世界。相比两年前,董明珠的状态似乎也柔和了许多。

但是外面的风雨其实更猛烈。

这两年,格力电器从国有公司变成了没有实际控制人的公司。在某些人眼里,“按常理出牌”的董明珠会更坚决,这会把格力电器的未来拖入极大的不确定性。这种观点的普遍存在,让资本市场和格力之间产生了一种奇怪的错位:格力股价下跌,回应的是进入新行业应该不错的消息;然而,当格力电器被误传要退出手机行业时,股价却意外上涨。

对于这些问题,一向直言不讳、快嘴的董明珠很少给出解释和回应。部分原因,或许是因为在现实的商业语境中,董明珠的商业理念很难像预期的那样被理解和接受,即使解释也很难奏效。

网上有这样一个段子:“别人的芯片股价涨了,因为只是说说而已;董明珠的芯片股价下跌,是因为她真的做到了。”这不是开玩笑,因为从格力电器在诸多领域的布局来看,确实如此——十几年的投入,在市场上的飞溅并不大。

格力电器的董秘邓晓波曾经是陕西煤化集团财务有限公司的董事长,对此他多少能理解一些。“一个企业要长期健康发展,应该有自己的坚持和执着,企业家也应该有自己独特的判断。在这个过程中,难免会遇到不被理解的情况,自然也会承受批评和舆论的压力。”但是他觉得董明珠的内心太强大了。“如果是我们,肯定会有内心的摇摆。”

“我并不强大,我坚信我所做的事情。”董明珠说。有时候,当她在Tik Tok看到一些对孟雨桐不利的评论——这个第一次大学毕业的人因为被董湘吸引而迅速成为网络名人——她会给她打气,“这个人这么说你,别信她,坚持做自己就好,老板会支持你的。”

她“坚守”了格力电器历史上的许多改革和转型时刻。在之前的渠道改革中,董明珠极力挽救经销商代表郭;在公司质量体系建设上,长期分管质量,经常得罪人的方祥建也得到了董明珠的提拔,刚刚升任格力电器副总裁。2016年,格力电器面临被野蛮人入侵的危险,董明珠的一句“天塌下来,我先撑着”稳定了格力团队的士气。

在很多格力的老员工眼里,董明珠最引人注目的一点就是“意志坚定——下定决心的事情一定要做好”,这可能也是很多企业家的共同特质。

远的不说,与董明珠同在家电领域的海尔创始人张瑞敏,一南一北:一个作风泼辣,一个儒雅内敛,但两人都锐意进取,也备受争议。一个立志在海尔内部进行颠覆性的管理改革,在铺天盖地的质疑声中坚持了几十年;一个是毫不犹豫地布局格力电器多元化,在市场压力甚至传言下逆水行舟。

其间的坚定与动摇,选择与忍耐,是那些不在自己位置上的人很难有同感的。美国哲学家安·兰德曾在他的著名小说《阿特拉斯耸耸肩》中,以古希腊神话中的巨神为比喻,讲述了企业家的困境和挣扎。“如果你看到阿特拉斯用肩膀扛着地球,如果你看到他站着,胸口滴着血,膝盖弯曲,手臂颤抖,但仍在尽力把地球高高举起,你会对他说什么?”

他能做什么?“企业家要能承受别人不能承受的。”董明珠说,这是格力电器董事长这个角色赋予她的责任,她没有选择。

打破与重塑:“彻底干掉不干活的人”

距离2021年9月6日孟雨桐正式加盟格力电器,已经过去了三个多月。在此期间,除了董明珠的秘书工作,她主要负责在Tik Tok开设的“珍珠羽毛店”,销售小家电。

动不动就发脾气的“戏码”并没有在强势的董事长和初出茅庐的书记之间上演,虽然孟宇桐说自己“经常犯错”;然而,另一方面,与对什么都要求严格的老板密切合作,注定不是一件容易的事。“老板对工作中的小事记得很清楚。比如她每天关注我们店的销量,关注每件商品的数量,有时候她记得比我还清楚。”

其实,目前门店几十万元的销售额,对于格力几千亿营收的大盘子来说,就像是一滴水落入大海,但对于新零售时代格力电器的转型与变革来说,就是一条放入水中的鲶鱼。包括Tik Tok直播在内的新尝试,不仅在格力电器的渠道重构中起到先锋作用,也成为解决格力电器多元化破冰、年轻化市场突围等诸多问题的一把钥匙。这也是格力电器渠道改革的目标。

“几年前我就想推广它。当时我想给年轻人更多的机会,就交给他们去做了。”现在,董明珠后悔当初的“彻底放权”。

2020年,再次执掌销售的董明珠带着“仪式”复出——66岁的她披挂上阵,站在直播第一线,以全年“13场直播,476.2亿元”的销售记录圆满落幕。

对于董明珠来说,直播与其说是提振销量,不如说是亮旗。格力电器大力整顿渠道,无论是公司还是经销商都没有出路。曾经,线下3万经销商的团队在格力电器市场构筑了强大的堡垒,董明珠不希望他们成为阻止格力挺进新零售的顽固围城。

一位从业十几年的格力经销商告诉《中国企业家》,就像站在十字路口:一方面,对格力有很深的感情;另一方面,销售确实有问题,其他家电的业务员轮番游说,“提出的条件很诱人”。一位前格力员工表示,这恐怕是格力目前面临的最大挑战。“传统经销商队伍不稳定,新渠道没有打开,很难过。”

在董明珠看来,“这不是一场攻坚战,而是一场持久战。因为需要改变市场观念,这个过程中肯定会有淘汰,更多的经销商要学会改变自己,和企业一起成长。”

她经历过更艰难的“战斗”。1994年,她在担任格力管理部长的第一年,就毅然提出了“先付款后拿货”——这一举动不仅激怒了经销商,也遭遇了内部阻力。但第二年,格力电器的营业总收入增长了600%;2004年,格力电器与国美决裂,格力不仅没有影响营收,还借机打造了一支战斗力很强的专卖店队伍。

变革并没有成为压垮格力的危险,而是重塑格力的契机。在Tik Tok也可以看到,很多经销商已经行动起来,开始直播“格力与经销商的关系还是团结和谐的,但支撑团结和谐的是斗争”。

1954年出生的董明珠,经常挂在嘴边的是“奋斗”。据说她喜欢读《毛泽东文选》,从中可以学到用人和管理人的理论和方法。在日复一日的商业斗争和管理斗争中,她也有自己对斗争的理解。

“我觉得奋斗的意义很深刻:第一,与自己抗争;第二是和坏事做斗争,而不是和人;三是观点层面的斗争。最终形成共识。民主集中制就是要听取更广泛的意见。”

渠道管理如此,组织管理也是如此。

几乎在渠道变革的同时,格力内部也在发生组织变革。30岁屹立不倒的格力,已经是一个拥有9万员工的庞大有机体。如果被管理的毛细血管得不到有效的触动,缺乏营养供应的部分必然死亡脱落,机体的生命力也就无从谈起。

有一段时间,格力开干部大会,没有人发言。“不是不敢说,是真的没什么好说的。”这是一个让董明珠感到“危险”的信号。“在一个岗位上呆久了,难免会懈怠,墨守成规,所以要彻底干掉那些不干活的。”

在外界看来,董明珠在格力电器是“一言堂”,但格力电器前国际销售经理张正虎说,“虽然董总很强势,但她愿意听到真实的声音。”因为营销问题,他和董多次发生分歧。甚至在一次几百人参加的内部会议上,双方就某个市场的定价策略发生了激烈的争执,但董最后还是让他做了。

其实格力一直是一个鼓励找问题找毛病的公司。它建立的完善的质量管理模式,就是在每一个工作环节都“鸡蛋里挑骨头”;在内部管理上,除了其他企业会设置的纪检、监察、审计等部门,格力还有一个监督科,虽然级别低,但权力很大,负责对公司各部门的工作质量和工作效果进行监督和调查。不久前,监察部根据调查结果处理了一名副总裁。

在格力电器,这样的事情并不少见。很多中高层干部都有过被“降级”的经历:销售业绩不达标、质量管理不达标、品行不好,都会被降职甚至免职。有一次,格力的一个副总因为和下属部长发生矛盾而被降职——原因是他的管理水平不足以满足工作要求。

“格力一直坚持‘干部能上能下’的文化,但这两年为了进一步激发企业活力,更坚定了调整干部的决心。”分管格力电器企业管理部的党委书记张伟透露,格力电器目前正在进行全公司200多个中层岗位的内部招聘,目前已收到300多名员工的应聘。2001年,刚入职两年的张伟就这样申请了中层,但这个调整幅度如此之大,对于入职20多年的他来说还是第一次。

刚到格力一年的邓晓波也感受到了明显的变化。“公司越来越重视管理层之间定期和不定期的内部讨论和沟通。有各种务虚务实的东西,也经常有观点的交锋和碰撞。”

这是董明珠希望看到的改变。他问“2021年最重要的决定是什么”?她脱口而出的是“培养一个团结、和谐、有进取心的团队。我们的干部越来越有战斗力,越来越敢于担当,不再得过且过。”

这种改变势在必行,因为摆在这个精英团队面前的是一场艰苦卓绝的战斗。

持续与进化:下一个增长点

正是在这个时期,邓晓波加入格力电器担任秘书长。

当时格力电器2020年第三季度财报发布没多久,“营收下滑18.64%,同期净利润下滑38.06%”的业绩可谓惨淡,这也导致格力电器在其他家电企业股价大幅上涨的情况下,股价进入下行通道。

“那时候外界各种声音都有,不能说我们的内心不受影响。不过,到公司后的发现还是挺让人兴奋的。”格力电器制度化、标准化体系的完善程度是邓晓波想象不到的。“对于制造企业来说,格力这三十年积累的这一套东西,我觉得做到了极致,是一笔很大的财富。”

董明珠也以这套系统为荣。在外界看来,她是金句频出的营销女王。的确,作为一个销售,她一直想推广格力的产品。她外出参加活动,即使主办方反复叮嘱她发言时不要打广告,她也会“植入”格力的产品。“老板还会提醒我们把店铺的二维码加到活动演讲的PPT里。”虽然和董明珠共事时间不长,但孟雨桐对此已经深有感触。

格力员工感受更深的是老板在技术上的奇思妙想和对品质的一丝不苟。在他们眼里,董明珠是个不折不扣的“完美主义者”。他每天不是拿着望远镜思考技术,就是拿着放大镜找问题抓质量。

这两年,格力对总部展厅进行了重新装修,增加了很多新的展览项目,其中有一项让人耳目一新,那就是零碳源健康家居,其中所有家电都来自格力:/[K0/],电饭煲、扫地机器人、电器开关都可以用手机和智能魔方控制,电力来自格力的光储能系统。

这是董明珠早在2012年提出的一个想法,打造光伏空调制。此后10年间,格力在该领域的研究成果在全球8000多个项目中得到应用。2021年,格力电器研发的“零碳源”空调制技术获得全球制冷技术创新大奖赛最高奖。

“不急着搞技术,急功近利会影响整个团队。”格力电器分管技术的副总裁谭建明是一位从1989年就加入公司的老将。在他的印象中,当时刚进公司做销售的董明珠和其他销售人员不一样。他经常找技术人员咨询沟通,直接和对方抱怨产品问题。格力的很多技术创新也来源于她。“有些决定,我们一开始不是很懂,但往往在做的过程中慢慢就懂了。”

对此,2001年加入格力电器的方祥建也总结了一个规律,“董总经理的战略一般会经历至少6年的考察周期。现在很多人可能会质疑她,内心有些不理解,但是六年后就不一样了。"

2005年,格力电器首次提出“家用6年免费维修空调节”,不仅在行业内史无前例,在格力内部也饱受争议。“很多人认为做不到,6年后累积的理赔和维修费用会严重挫伤企业”。但是后来,这个政策不仅让格力电器的质量越来越好,也推动了整个行业。这件事让方祥建真正理解了董“用市场倒逼质量进步”的思路。

十年来,格力的质量管理更加精益,构建了完善的质量管理模式,沉淀了一套被称为“D-CTFP”(C指客户,T指测试,F指失效分析,P指流程改进)的螺旋式质量改进管理方法。“2021年,格力将提出‘10年免费保修’。

董明珠被视为格力产品最关键的“消费者”,经常站在用户的角度提出各种改进建议。她也是一个细心的经理。她经常参观车间现场。小的版面变化她一眼就能看出来,还能随便调出很多基层员工的名字。在模具车间的一次检查中,她马上指出,现场用的螺丝可以再短几厘米,这样不仅更实用,还能节约成本。

“这可能是女性创业者的独特优势,她们更倾向于将所有的细节加在一起实现宏观目标。“在邓晓波看来,这一点在董明珠身上体现得尤为明显。”她力求了解每一个细节,这其实挺难的,没几个人能做到。"

和很多同代企业家一样,董明珠不是战略学院派,而是实干派。她不会套用所谓的战略框架,也不会讲管理理论。她的商业决策和管理方法更多的是来自于日复一日的市场和管理博弈的现场体验,以及在这个过程中逐渐沉淀下来的商业思维,最终内化为一种商业直觉。

比如她一直很重视产品质量,但如果她真的去做了,她会发现我们应该对质量有一个抓手,否则就是“空空谈”,而这个抓手就是标准,于是在2007年,她推动成立了标准管理部。后来她发现不能强调整机标准,要分解成不同的零件,于是格力电器推出了自己的零件标准,然后延伸到零件的开模和生产。截至目前,格力已经组建了上百人的标准团队,产品的零部件也是自主生产。她所坚持的“独立”理念——坚持自主创新技术、自主培养人才、自主管理——就是在这些过程中形成和确立的。

这个逻辑也贯穿了格力电器的多元化。无论是已经成为红海的小家电市场,还是难以攻克的“卡脖子”工程,董明珠都希望格力能从零开始打造自己的硬实力。”收购可能来得快,但不知道能不能持续。我觉得必须靠自己培养人才,培养文化,培养基因。没有这些基础,建筑就会倒塌。”董明珠说,“当然,时间会慢。"

缓慢的收益和缓慢的成本。比如格力在2012年就开始了智能装备和自动化业务的布局,但到2020年,这一块的业务收入只有8亿元,占总收入不到0.5%,而美的在2017年以292亿元的价格收购了德国工业机器人巨头库卡,当年的自动化业务收入飙升至270亿元。但由于库卡业绩下滑甚至亏损,这一数据持续减少。

“制造业的发展有很多种模式,哪一种能形成百年老店?还是更有利于中国制造业的发展?“邓晓波说格力的路线不一定是制造业的唯一选择。”只有按照格力的逻辑和企业文化去做正确的事情,格力才会永远是格力。"

但从另一个层面来说,格力不可能永远只是格力。1999年加入格力的时候,张伟就觉得这个公司“与众不同”。当时外界一直质疑“格力孤注一掷,肯定死不久”。现在20多年过去了,格力从空开始延伸了很多业务领域,家用电器、智能装备、精密模具、新能源等等。然而质疑的声音依旧——根深蒂固的空标签让其多元化突破困难重重。

其实从格力内部来看,格力目前多元化的基础已经很好的建立了。”有了技术基础,质量基础,产品基础,文化基础,只有一个市场意识。"方祥建说,"尤其是小家电,只要有更多的爆款产品,市场认知被打破,就有可能带动全局。"

但变化不能仅仅取决于外部市场。在电影《黑暗时刻》的结尾,自始至终固执而强硬的丘吉尔在跌入谷底、翻盘之后说得好,“一个不能改变自己的人,什么也改变不了。“

格力需要在坚持的同时改变打法吗?

目前,有迹象表明。比如,作为智能家居生态的重要入口,董明珠做手机的决心没有变,只是调整了推广策略。目前,新一代大宋G7手机已经正式发布,手机的销售已经移交给主管质量的副总裁方祥建。

另一方面,《中国企业家》独家获悉为了激活格力电器各子业务板块的市场竞争力,更多的重组和转型工作仍在进行中。

“从根本上来说,空将是格力相当长一段时间的收入支柱来源,但公司未来还有很多发展潜力很大的产业,积累了很久,总该有个结果。“邓晓波认为,这也是格力目前不得不直接面对的问题。”格力的价值真的应该让投资人看到。"

荣耀与梦想:“第二个董明珠”

变化也体现在董明珠身上。

现在,她在采访中经常提起格力员工,言语中充满了“特别拼命”、“特别爱学习”、“执行力特别强”等溢美之词,尤其是对身边两位90后的秘书。“这么多年,这么多秘书中,这两个是我现在最满意最称职的。”

与两年前相比,她言语和行为中透露出的所作所为的确定性和坚定性依旧,但以往“斗鸡眼”的紧张和对抗明显减弱了许多。面对问题时,她不再像一只随时准备竖起尖刺去战斗的刺猬,而更像是一挥就能弹开的灰尘。她经常接触的几位高管也有这种感觉,“比以前软了”。

“应该说我比以前更幸福了。现在管理团队,有我认为可以交接的苗头和标志的人,几个副总裁都在快速成长。不能说能拿满分,但至少思路是一致的。”董明珠说。

不过,现在还在“观察期”。熟悉她的高管都知道董事长的风格,“放权与监督并重”——放权时绝对信任,一旦发现问题,收权时绝不手软。

“地段重要,但人不一定重要。格力的平台对每个人都是公平的。我给了你,但你不能这么做。不是我说了算,而是你说了算。”董明珠说。

这两年格力的管理团队变动很大,有人流失。虽然董明珠并不认同“造成团队动荡”的想法,但她确实看到了管理上的一些“盲点”。以前她对基层员工的了解更多的是来自几位副总的汇报。毕竟格力的组织越来越大,她已经不能像曾经那样亲自教那些年轻人了,但是她也担心,如果这些副总裁自己也缺乏识别人才的能力呢?

“比如一个一米九的男人站在武大郎面前,你怎么看武大郎?”董明珠不希望那些真正闪光的年轻人被埋没。

她以前是基层员工,所以能切身体会到这个问题的严重性。她做销售部长的时候,领导会劝她“不要天天那么严肃,企业又不是你的,何必得罪那么多人”。如果她真的听从了领导的“规劝”,就不会有未来“愿意承担不属于自己的责任,敢于与损害公司利益的行为作斗争”的董明珠。她相信格力不会有今天的成就。

所以,董明珠强调了“一颗钉子的重要性”——“一个企业的CEO再伟大,如果没有钉子,企业也不牢。”现在她分配大量精力,经常听取中层干部和技术人员的汇报,希望在格力打造一支钉钉团队,严格落实每个岗位的责任。

而她宣传的“把孟雨桐培养成第二个董明珠”也是这个组织梯队建设的一部分。“就是要把她培养成一个忠于企业,有高尚品质,有责任心,有事业追求的人。不止一个孟宇通,格力在千千需要千千万万个孟宇通。”董明珠说。

忠诚是董明珠最重要的一点,“不是对人的忠诚,而是对公司和角色的忠诚”;此外,我们必须勤奋好学,当然,我们必须有奋斗精神——我们不能从困难中退缩,而是要迎接困难。【/br/】一位在格力10多年的员工回忆说,他刚入职不久。劳动节假期前,某领导临时扔给他一个他负责的重要招标项目,需要节后提交。他不得不利用假期脱身,最终未能中标。后来这件事追查下来,董明珠亲自给他打电话,想搞清楚前因后果。他没有责备他,而是任命他为地区销售主管。“我以为我要被打死了,没想到反而升职了。”经过这件事,他慢慢明白了董明珠一直强调的“责任”的含义——“你愿意承担多大的责任,她就敢给你多大的权力。”

正是在这样的实战中,格力文化从口号变成了实实在在的制度,像滴灌一样渗透到每一个员工的一言一行中,潜移默化地塑造了一支独特的员工队伍。有一次,一位离职的格力员工在体检时报了新公司的名字,工作人员却问他“是格力的吗?”员工非常惊讶。“格力人身上有标签吗?”

如果有,这个标签就是辛苦。2015年研究生毕业后加入格力的王亚东,在格力电器模具自动化部门工作。现在他是管理40名员工的基层管理骨干。这个团队经过反复实验,逐渐打破了很多海外的技术封锁,提高了格力的模具自动化水平。所以,2018年作为技术骨干代表,在向格力视察的中央领导汇报时,他自信“上面的每一颗螺丝钉都是我们自己亲手拧上的”[br/]“格力需要这种吃苦耐劳、有梦想的年轻人。”董明珠说。

她说她总是“梦想成真”。当时,她从一名普通的销售人员晋升为销售部长。从管事到管人,她面临的压力很大。她日夜思考如何去做。她晚上梦见解决问题。她一觉醒来,赶紧记下来,马上去公司宣传。董明珠说,当时很多制度建设和管理方法都是受梦想的启发。“现在(管理)很熟练了,不用做梦了。”

然而,她还是有梦想的。她梦想格力的团队能一直团结和谐,有奋斗精神,希望格力电器能打造成为百年品牌,希望格力能多一个“董明珠”。

一进格力总部大楼,拐进右手边的格力展厅,“荣耀与梦想”五个大字立刻映入眼帘,展现了格力从一个最初的空组装厂到一个现代化的产业集团,从单纯的“生存”到逐渐完善,再到技术和标准的全球引领——就像中国的很多制造业一样,所经历的风风雨雨。

伴随着企业30年的历史,董明珠从一个普通的业务员,变成了一家市值超过2000亿的公司的董事长。她反对外资收购格力,也抵制资本围猎格力。她一直在严防格力进入房地产、金融等“一夜暴富”的行业,坚定地让格力立足于中国制造和实体经济。

这样的理想主义似乎与现在拼命追逐速度和财富的商业时代格格不入。经常向大众宣传“梦想”和“情怀”的董明珠,也引来了更多的质疑。

“当你真正接触到她,在她身边做事的时候,你会发现她说的真的不止于口号或者外在的设定。”邓晓波说,“很多人不相信理想主义,但这是时代的问题还是企业的问题?”

200多年前,英国诗人威廉·华兹华斯在他的诗中写道:“神奇的光逃到哪里去了?现在的荣耀和梦想在哪里?”属于董明珠和格力的“光荣与梦想”还会继续吗?