因为我在成都,如果想深圳的亲戚,我会一个个点进他们的朋友圈,看看他们最近在做什么,在想什么。但是我发现大家除了工作,都做的很少。比如工作工具。就算是沾沾自喜的小混混也很少发照片。悲伤.仔细想想。其实一年来我都不会刷好朋友的朋友圈。它充斥着采购信息、商业活动和工作宣传。

而我属于一个很主动表达欲望的人。我可以用小号记下一天十个瀑布的日记。阿飞大妹经常调侃,我离开了深圳,就好像我没离开过一样,因为我太健谈了,而且我经常欺负他们去参观名单I的名单。

希望向我学习。

可能有人会问,想一个人就打电话发信息约他们见面吃饭。为什么一定要看朋友圈?

说了这么多,大家都很忙,保持密切联系有点负担。朋友圈的动态相当于“安静不打扰,但我想知道”的频率。以舒适的方式与生活保持联系。

经常有人说“好久没发消息了,不知道发什么好”“觉得自己越来越迷失”“以前爱记录生活,现在被生活和工作吞噬,回家累个半死。你指望表达什么有营养的东西吗?”

似乎年龄越大,离我们的心就越远。随着年龄的增长,日常容器中的交易越来越多,确实会充斥着很多声音,这大概是一个普遍现象。另一方面,个体的表达往往伴随着很多情绪的起伏,可能会被外界认定为不成熟,所以为了把自我输出塑造成体面的样子,每个人都会克制自己私下的表达欲望。

看看我姐姐对许鞍华纪录片的评论。“她在生活中是一个普通的女人,为自己变老感到难过,为一日三餐发愁,甚至想整容;在工作中,无论你如何勘察风景,如何讲戏,如何和别人吵架,你都是满腔热情,乐在其中。人的一生中有许多乐趣:谈恋爱、喝酒、交朋友、赚钱...但很快乐的真的是创作。”

我当时换了这个,我深深认同,车间是快乐的,也是痛苦的。苦于失去表达能力,失去触觉敏感度,对很多有趣的事情缺乏兴趣,苦于面对生活的变化毫无波澜。失去表情是一件非常令人担忧的事情。因为这意味着麻木,不再有碰撞,不再有哭与笑,不再有蓬勃的心去拥抱新事物。

一个人的“还年轻”不仅仅是看他的身材,更是看他鼓舞人心的表情,毫无疑问的诗意,以及探索世界的欲望和创造力。

表达是可以训练的。这不仅仅是创作实践者或者作家能做到的。每次发出意识流视频,很荣幸有粉丝留言说引发思考,问她要拍什么相机,要剪什么软件。这种渴望真的很奇妙。

不管每个人的工作是银行职员、面包店面包师、滴滴司机、律师、老师,只要你像学生时代一样开始关注自己内心的想法,不管你有没有很好的文字功底或者剪辑功底,只要你有意识地培养记录的习惯,就能获得大量的表达片段。

这些有意义或无意义的表达对你是否有意义。

因为这就是发生在你自己现实生活周围的事情。

如果你不屑表达这些东西,那我们就真的没有活着的痕迹了。

但是我哥说他不发朋友圈是因为不想让自己的私生活被评判。“我很了解自己。”

我说了,但是没表达出来就感觉这个人消失了。

他还坚持过多的表达会被当成“秀”,被当成讨论、消费、娱乐、吐槽的素材……真的没必要。可能是因为我吃过这种苦,所以懒得去争辩和挣扎。毕竟人生要落实是很个人的事。

我说,但是如果你不分享生活片段,就意味着你不给朋友或者亲人介入你生活的机会,你就会越来越孤独,对吗?如果因为少数人的恶意而放弃与世界的联系,会不会太糟糕?

哥哥说,性格不同,选择也不同。每一个选择都是基于自己的舒适度。

我想了想,觉得有道理。

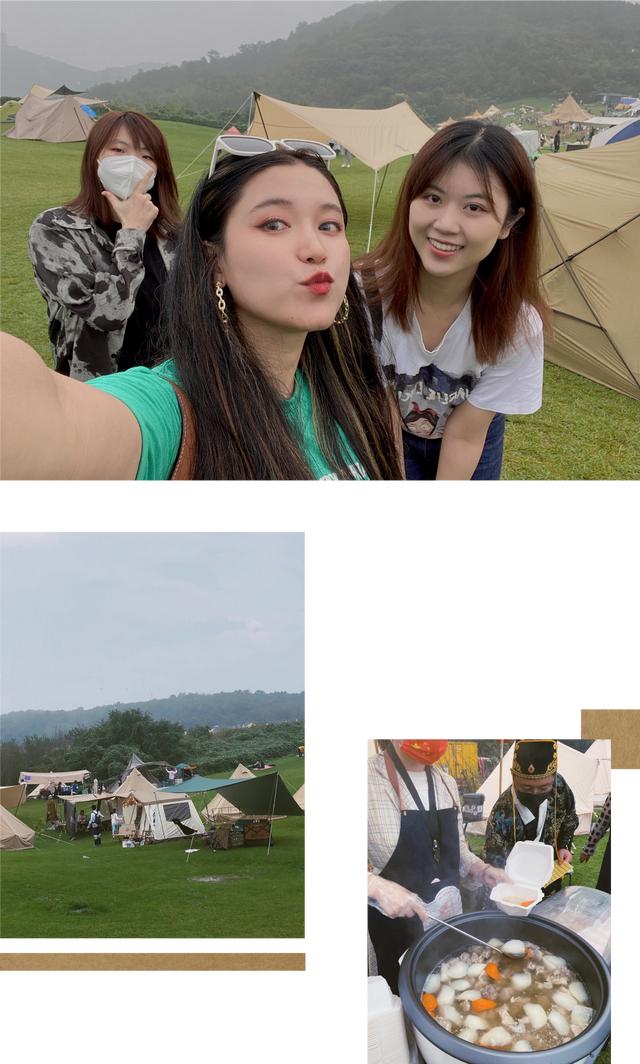

不管怎么说,我还是希望在刷朋友圈的时候,能看到生活中有血有肉的片段,让我知道朋友们都过得很好。下次见面,我们可以聊聊谁去了哪里旅游,谁养了新猫猫,谁升职了,谁搬家了,谁交了新男朋友,谁生了宝宝,谁家楼下有好吃的香辣蟹侃侃。

“我不想和你失去联系,请让我随时随地在时间的洪流中抓住你。”

本文部分图片来自网络,版权归原作者所有。

如果您对版权有任何疑问,请联系:

hezoo @ fruit bomb . com . cn .

我们会尽快处理,谢谢!