文件的综合报告

本报获悉,2月23日,由列支敦士登国家博物馆和上海博物馆联合策划的“画在隐体上——中国竹雕艺术展”在列支敦士登博开幕,展出了上海博物馆收藏的60件精美竹雕作品。通过这个由中国传统工艺和江南文人审美构成的艺术世界,为欧洲和世界的观众欣赏中国竹刻艺术打开了一扇有益的门窗。

竹雕是中国工艺美术的特殊门类,也是中国特有的雕刻艺术。它具有独特的工艺、独特的审美情趣和独立的文化品格。竹雕艺术是博大精深的中国竹文化的最终结晶。据悉,此次展览也是上海博物馆在欧洲首次大规模、系统地展出收藏的竹刻作品。

在开幕式上,列支敦士登国家博物馆馆长Rainer Vollkommer博士致欢迎词,他说:“我们非常感谢上海博物馆允许我们展示他们过去500年来收藏的60件优秀竹刻作品。这也是上海博物馆首次在欧洲展示这些文物。我对上海博物馆已有多年的了解,并有幸与馆长杨志刚教授见过多次面。我们总是交流和讨论文化交流在促进不同国家和博物馆的人们之间的知识和理解方面的重要性。正是在这种背景下,我们决定信守诺言,在列支敦士登国家博物馆举办这次展览。正是这两家博物馆的合作,才使得这次展览成为现实。我们希望这次展览能够帮助欧洲观众更多地了解中国人民。预祝展览圆满成功,相信参观者会很乐意去探索这些有意义的竹雕。”

上海博物馆馆长杨志刚说:“由于竹制品不易保存,竹刻艺术展览的机会总是很少,在上海博物馆这样大规模、系统的在外国博物馆展出还是第一次。我希望这个展览能为欧洲和世界的朋友们打开一扇欣赏中国竹雕艺术的有用的门和窗,我和雷诺教授有很多接触。他非常热爱中国文化,对中英博物馆交流充满热情。多年前,我们同意在彼此的博物馆举办合作和交流展览。今天,这个愿望的第一步即将实现。目前,新冠肺炎疫情仍在持续,人员交流受阻,但博物馆之间的馆际交流不能停止。基于双方的友谊和信任,上海博物馆的竹刻文物将‘飞越’千山到列支敦士登,为两地人民架起友谊的桥梁,搭建互学互鉴的文化平台。”

展览现场

本次展览从上海博物馆百万件优秀藏品中精选60件17世纪上半叶至20世纪中叶的中国竹刻精品,介绍中国竹刻的历史成就、艺术特色和工艺特征,引导观众通过竹刻直观地接触由中国传统工艺和江南文人审美构成的艺术世界。

展览现场

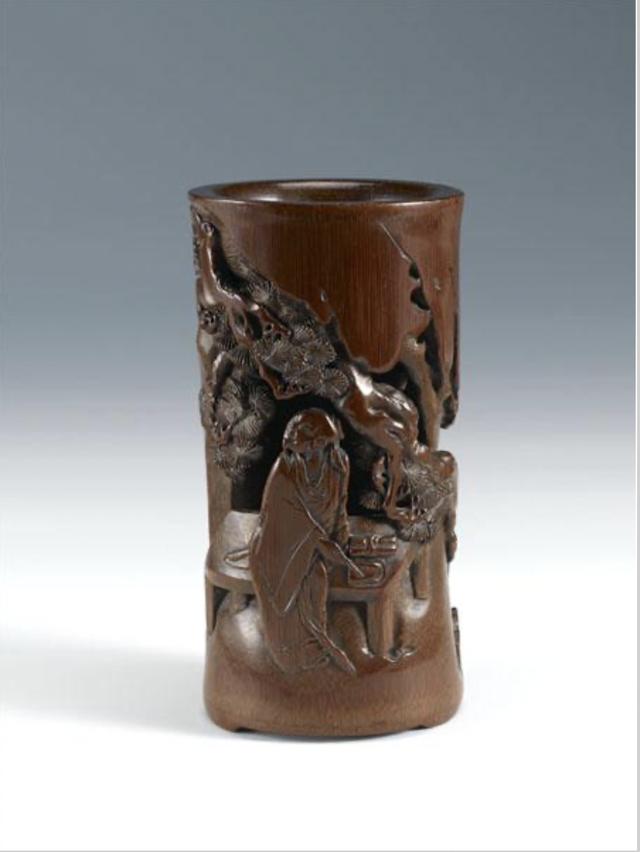

上海博物馆宋河云泉图竹笔筒(非本次展览)

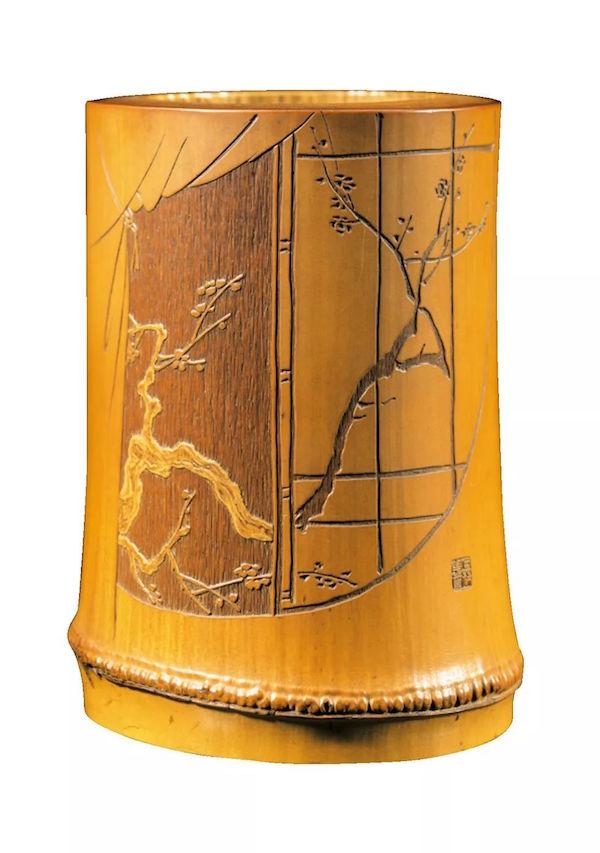

上海博物馆藏周石刻笔筒及《冷泉图》(非本展品)

竹雕是中国工艺美术的特殊门类,也是中国特有的雕刻艺术。它具有独特的工艺、独特的审美情趣和独立的文化品格。竹子在中国传统文化中有着崇高的地位,它经常被用作谦虚、正直、正直等“君子”所拥有的美德的象征。在中国艺术中,千百年来围绕着竹子的表现手法,诞生了无数优美的诗词、绘画、音乐作品。在许多产竹国家,人们在生产生活中会把竹子作为工艺创作的材料,也作为艺术表现的对象和情感表达的载体。但以竹子为材料发展成为高度发达的雕刻技术,是中华文明独有的。从这个意义上说,竹雕艺术是博大精深的中国竹文化的最终结晶。

朱,“竹刻文人心——竹刻艺术特展”展品,高士图竹刻笔筒

上海博物馆阴阳文锦城梅花窗竹笔筒(非本次展览)

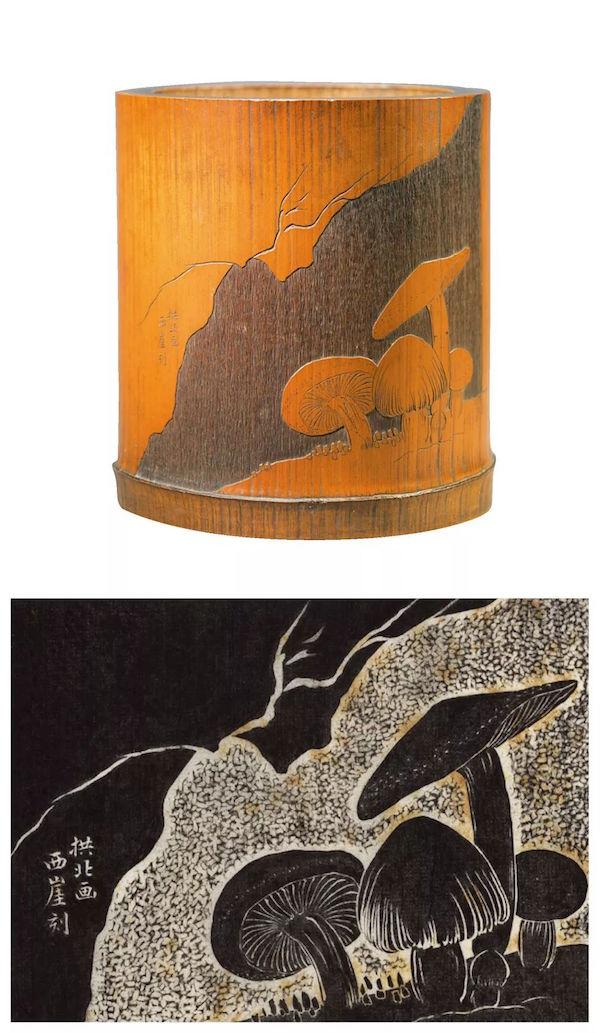

上海博物馆收藏的金溪竹刻保留了文阳文锦城的蘑菇图竹笔筒(非本展品)

与上海竹刻艺术有着密切的关系:始于明末的嘉定学派是历史上最悠久、规模最大的雕刻艺术流派,现已被列为国家级非物质文化遗产;现代上海竹刻是竹刻史上的最后一个高峰。上海博物馆是中国最重要的竹刻艺术收藏单位之一。

上海博物馆收藏了大量的竹刻,非常重视整理竹刻艺术,多次举办竹刻专题展览。2012年、2016年、2019年举办“竹雕-竹雕艺术特展”、“竹香-周浩艺术特展”、“金石”

在本次展览开幕式上,中华人民共和国驻苏黎世和列支敦士登总领事赵清华博士致开幕辞。上海博物馆馆长杨志刚教授做了视频主题演讲。

展览现场

展览现场

国家博览会外的展览横幅

开幕式

展览目录

(本文综合整理了论文中的自养文化和之前的报道)

编辑:陈若茜