给大家推荐我的好朋友墨墨翻译的这本书《音乐是怎么变成免费午餐的》,作者为Stephen Witt。

这本书在2015年出版,迅速获得读者好评,《华盛顿邮报》等争相推荐,收割各种年度图书奖,2020年初中文译本正式上市。这本书的英文名很有趣,叫做《How Music Got Free: The End of an Industry, the Turn of the Century, and the Patient Zero of Piracy》,我把中文版书名补完,则是《音乐是怎么变成免费午餐的:一个行业的终结,世代的交替,盗版的零号病人》。该书冗长的副标题其实已经暗示了作者写作的三条叙事线:MP3这一载体的发明和应用,这是IT男视角,其过程相当坎坷,这本书的记叙非常有趣;带着“暗网”气质的泄密小组如何从激光唱片光盘场里进行音源窃取,这是平凡人的故事,如白蚁侵蚀大厦;以及最后的上流社会的视角,那些唱片业的权贵们,他们最开始是怎样对MP3不屑一顾,结果被打得节节败退后,最终重新在VEVO等平台收复失地,彻底拥抱流媒体行业。

整本书非常的好读。你千万不要把它当做什么干巴巴的产业文,它的精彩程度不亚于本·麦兹里奇那本《意外的亿万富翁:Facebook的创立,一个关于性、金钱、天才和背叛的故事》,你看书名都是一种画风。加上墨墨准确的译笔,作为老牌碟友、乐评人的他,用极富魅力的口气讲述了这个引人入胜的故事,而且还隐隐流露出他作为老上海的那种阴阳有限怪气腔调,真的特有意识,我几乎是一口气地在拿到这本书的当晚就把它读完。

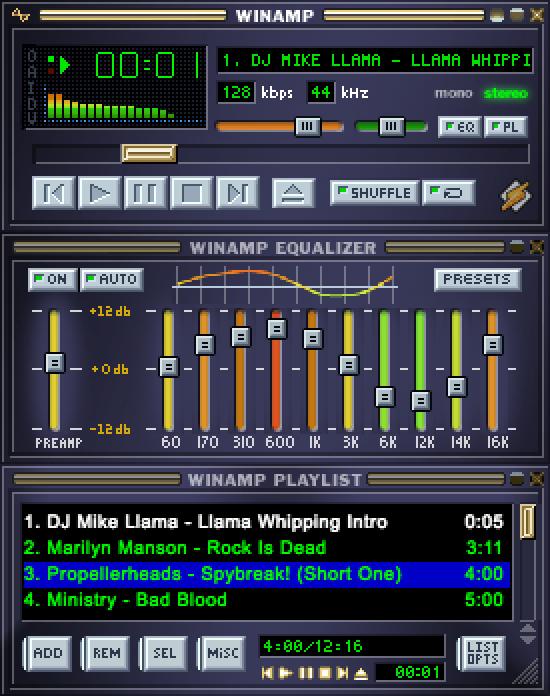

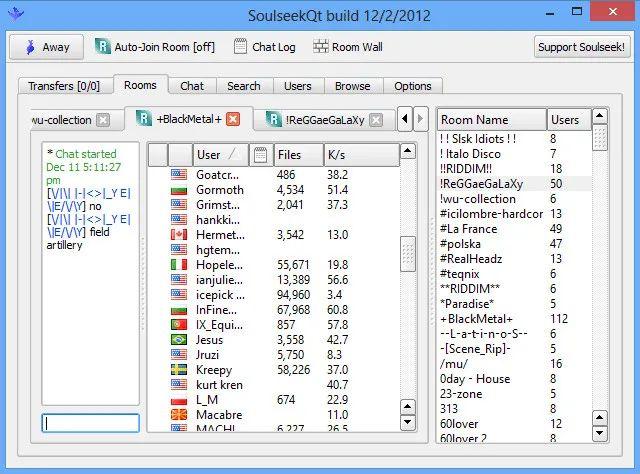

我和墨墨都是80后,也是从90年代中后期开始56k拨号上网的前浪网民。我们当时稀里糊涂地从网上扒歌——我依然清楚地记得自己从网上下载的第一张完整的专辑,是1999年的金海心《把耳朵叫醒》,128kbps的10首歌、40M不到,我大概花了两个多小时才下载完。从那之后,我开始了全球搜刮之旅,比如上古神器Soulseek,简称SLSK,这是当时全球最大的P2P音乐下载工具,且你还能通过对方的IP识别电脑那一端的大哥的国籍,有过那一段经历的我们,都会对上头那些瑞典为首的北欧大哥印象深刻,他们电脑硬盘上有着全球首屈一指的MP3占有量,其ID3分类标签(即在MP3文件里面写入歌手名、专辑名、流派等信息)的一丝不苟,更是成为全球典范。我一直觉得后来全球流媒体班霸Spotify在瑞典成立是必然的。

好了,怀旧到此结束。在这本书里,你已经了解到了唱片(Record)作为一种商品,通过复制(Copy)而进行销售的这一零售业逻辑,在互联网的冲击下荡然无存的过程。虽然盗版一直是困扰唱片业的难题,但通过MP3进行盗版,“零号病人”究竟在哪来?它为何最后实现了“群体免疫”,我想每个读者自有答案。这本书不是一个总结性的、给出标准答案的书,作者只是用类新闻报道写作的方式呈现出来。此前不少朋友对此书多有感慨,我想补充的一点是:

在MP3盗版的“群体免疫”过程中,我是最大的受益者之一。

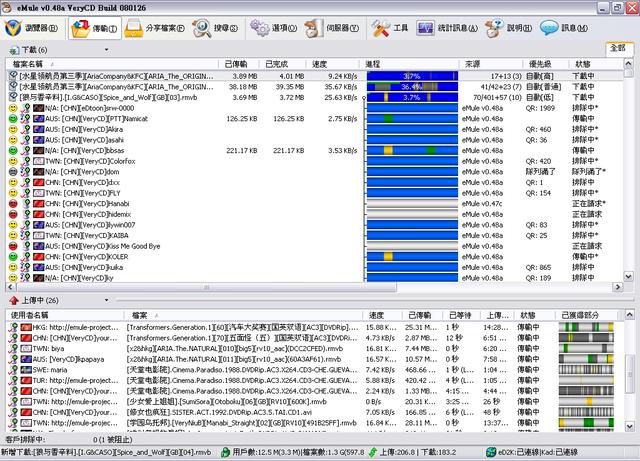

我从1999年开始上网冲浪,下载MP3是我最重要的网络生活。后来有了emule、有了BT,我更变本加厉地下载诸如铁娘子Rock In Rio演唱会、G3峰会等。我还从我爸单位弄回了一个UPS不断电,从高中开始便养成了不关电脑的好习惯,并一直把这个习惯以及我的UPS(太装13了我)带到大学里。我当然也会保持买正版CD 或打口盘/圆盘的习惯,周云蓬《沉默入迷的呼吸》在购书中心负一层只需要12块,Damien Rice的圆盘在岗顶炒到50元;我和邱大立一起去成箱成箱进过货,我总是在周末的时候待在育蕾小区的“第一印象”里。但对于饥渴的年轻人来说,这些是远远不够的,在VeryCD的音乐区里,更新一张我就下载一张听一张,我真的是这样干的。在之前我写的那篇《给后浪乐迷的7个不成熟小建议》里,我提到了“远听”这个词,今日我之所以能成为邹小樱,盗版MP3是我最重要的养分。

我并不是要为盗版歌功颂德。但在那个时候,当我第一次听到Black Rebel Motorcycle Club这么野的乐队的时候——你告诉我,如果不通过盗版MP3,我能通过什么呢?岗顶的打口盘市场已经倒闭了啊!如果不是通过这样的盗火者,我如何能接触到这样的音乐呢?所以,我非常认同《音乐是怎么变成免费午餐的》中提到的,盗版MP3在当时是带着某种亚文化的叛逆,在中国,它又在此基础上增添了展示资本主义大毒草之糜烂生活方式、堕落的精神世界的功能。它是朋克和极客的混合体,那些年的海盗湾和当今的Pornhub一样都是酷文化的代表。

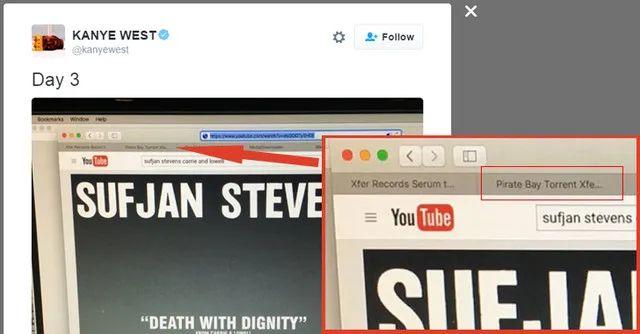

说起海盗湾,有一个经典的段子:2016年,Kanye West指责海盗湾对他的新专辑The Life of Pablo进行大规模盗版,表示要对其采取法律行动;可没过几天,在他的一条推特上,他本是说自己在YouTube上正在听点别的什么,但一不小心,他的浏览器多标签页里显示,他正在海盗湾上搜索Serum——对,就是之前在《即刻电音》上,大张伟说自己最喜欢的合成器插件。

结果,Serum的开发商老板直接就喷侃爷了:您老人家是全球最成功的音乐家了,我这插件就卖一百多块美金,您也要跑去下盗版?难怪大家都说Kanye West是采样狂魔,听歌量比别的Rapper、Beat Maker、制作人都要广,感情原来您和邹小樱一样都是盗版MP3狂魔不成?

所以,我说,我在某些事情上,是一个没有什么道德观念的人。人生在世,要做道德法规上的完人、圣人是不可能的。看着没车快步闯个斑马线人行横道的红灯,或者一脚油门在路口闯个黄灯,你敢说你没做过?当下国内所有的在线流媒体音乐服务平台全都是以盗版起家,在获得原始用户积累后,才洗干净脚上的泥巴,同时里应外合网络信息传播权的正版化,让后来者没机会再登船,这都是商业逻辑,和道德无关。

我在2004年的《大众软件》上,写了一篇约5000多字、大概有3到4 Page的专题,叫做《网络音乐下载全攻略》。杂志扔在幼时家里了,我在电脑上找到了这篇稿子。我在里头横向对比了SLSK、eMule等各种工具的优劣,还介绍了提供种子、FTP、网盘等不同方式的各资源站二十个(当然这些网站现在已全都点不进去了)。这篇文章里,我在序言和结语的部分,是这么写的:

序MP3的诞生对于音乐的传播无疑是一场革命。还记得笔者刚上高中时,通宵达旦地架着小猫,以几K的速度下着自己喜爱的歌曲,那种感觉还记忆犹新。今日我们的带宽早已动辄以M计,网络音乐也衍生出WMA、RM、APE等十分便捷的编码格式,这本是一个“下载的时代”。可这样一来,唱片公司的奶酪更是显得所剩无几了。在他们的大声疾呼下,网络音乐下载的非法性似乎确凿无疑。但好比超市里的试吃,唱片也应理所当然地提供试听,让顾客在品尝了之后才决定购买。尽管我们也发现,下载站所标注的“仅作试听用途,请于下载后24小时内删除”,大多数只是一纸空文,可这并不阻碍真正喜欢音乐、追求音质享受的爱好者们,在试听后购买自己心仪的正版CD、DVD。由此可见,网络音乐下载还是有其自身价值的。在本文中笔者务求发扬共享精神,把积累的经验与大家分享,只求能让诸位方便、快捷、有效地找到自己想要的资源。Ok,那我们开始吧。结语全世界每日的专辑发行量都在四五张以上,再有前人堆积如山的唱片,MP3是永远都听不完的。下载最忌本末倒置,草草地Down了一大堆,还没听多久又草草删掉;或是下了自己喜欢的艺人全集,共多少张唱片,塞进硬盘就完事,这又陷入了所谓“收集泥潭”。我也曾经一度痴迷于下载,后来才逐渐地意识到在享受免费大餐的同时,更应该购买正版以支持创造出如此美妙的音乐的他们。如今每日音乐下载量平均都在100M以上,热情依旧不减;但每月购买CD的花费也在200元左右,虽和下载量无法匹敌,但对我们的唱片工业来说也是一个非常可观的数字了。请永远别忘记,下载只是一个了解的途径。买你喜欢的唱片,支持你喜欢的音乐人,这才是下载的真义。

这是我在20岁时候写的文字,是MP3盗版客典型的思维逻辑,言语中充满了可爱的学生气,明明知道自己是在盗版,但又理直气壮地给自己寻找正当理由。这篇文章给我带来了600多块稿费,我也许是用它买了成堆的《非音乐》,或是买了别的CD,或是买了一条森海塞尔MX500RC耳机,不得而知了,但我一定是用它来这些事,让邹小樱成为邹小樱。

谢谢墨墨,谢谢河南大学出版社,谢谢杨全强老师,为我们带来了这么好的一本书。这不是一个本去妄图讲究是非对错的书,到底谁才是盗版MP3的头号病人,也不是这本书想要追究的答案。上帝不会掷筛子,我们走过的每一步都算数,有人暗地里把这些事儿,写下来了。

音乐自媒体“乱弹山”

万马齐喑的乱世里,

透过音乐,

我们记录当下。