伊坂幸太郎的小说《死神的精确度》中有一个设定让人记忆深刻。

死神降临人间,冷眼看世界,大胆收人头。但他最喜欢的一样东西,是音像店的自助点唱机。

因为他觉得“音乐是人类最好的发明”。

△ 《死神的精确度》剧照

千百年来,总一些人孜孜不倦地创作音乐,当然,也总有另一些人孜孜不倦地听音乐。前者值得永远铭记,而后者就轻如鸿毛吗?

不。

如果说音乐史是艺术学,那么听歌史——则是情报学。

音乐知识储备富饶,骨灰级的那种乐迷有点装b吗?有的时候有点。但是我觉得也可以理解。

因为在资深乐迷刚起步的20世纪末,听歌是个非常奢侈的事情。

那个时候,网络未突起,音像不成气,精神没红利,人民很空虚。

桂花蜜汁藕尚且不能可劲吃,对于那些热爱音乐,又不想在大街上听“不要再来伤害我,野耶爷,耶爷野”的人来说,他们得很努力,才能听到点不一样的东西。

同志怎么努力?

淘 碟。在各种音像店淘弄打口磁带、打口碟。

打口碟其实就是一种“洋垃圾”,是一些在西方滞销的正版CD或磁带,打口就是处理了,但有的打口,并未伤及载有音乐数据的区域,因此,依然可听。

于是,一些鼻子灵敏的机灵鬼嗅到了商机。专门去国外挑选这种还能听的唱片、磁带回国贩售。

《北京乐与路》里面就有舒淇联名吴彦祖,北京胡同甩卖打口碟的梦幻桥段。

△ 重点是打口碟 隐约看到一张nirvana的?

于是在那个时期,中国跃起了一帮,靠打口“洋垃圾”给精神后花园浇水施肥的“打口青年”。

但话说回来,如果音乐有个实体,得天天冲打口青年喊“雅蠛蝶”。为啥呢?

△ 咦呀哒!

其实这些打口青年,就是音乐的“舔狗”。他们眼观六路耳听八方,对音乐极尽“骚扰”之能,哪里有碟,哪里就有他们的身影。

曾几何时笔者也是他们中的一员。

那些烈日炎炎的午后,40几度的高温,几个小兄弟穿上胸前印着“Metallica”铁拳的大黑T,穿梭在街头巷尾。

△ 快乐地扒拉

彼时的打口爱好者,上得市中心,下得城中村,全城热搜,走街串巷,鞋底磨穿,状如田调记者。

大家会口耳相传“穿过某高等学府后的小巷子,在卖猪蹄子小店旁边的洗头房后身,有一家灰指甲店,对过有个买报纸的摊子,那可能有你想要的货。”

那时候,我们的小手,还不是用来扒拉选题的,是用来扒拉专辑的;

我们的鼻子,不是用来嗅热点的,而是用来嗅冷盘的;

我们的话语,也不是用来带节奏的,而是用来唱节奏的。

要快速找到心仪的新盘,必须要具备一种情报人员的敏锐。

试听五个音节就必须清楚,这是不是自己的猎物;

鼓点在第二小节还没起,是不是就该放弃;

副歌飙出了公鸡嗓,是你想要的苍凉还是你想要的力量?

想清楚之后,chuachuachua就拿下。否则若是孤品,别人就要捷足先登了。

如果条件不允许试听,就要另辟蹊径,看图说话。

封面如果是一个老头穿西装,就是爵士,很可能经典,必须带走;

如果是重口味猎奇漫画,基本上是J-ROCK,里头可能会有人说一段落语,要再次考虑;

如果封面上夸嚓一道闪电,那特么是传世金属,毫不犹豫传给下一代;

如果封面上站个魔兽,那搞不好会有一股臭脚丫子味儿,最好往后稍稍。

△ 想买到自己喜欢的碟,嗅觉一定要敏锐

而且最重要的是,你如果想过上左手打口碟,右手录音带的文艺生活,那么你得拿出长征精神,勒紧裤腰带。

那个时候的十块二十块,是省下请漂亮姐姐吃煎饼果子的钱,死气白咧攒的。

偶尔还得躲着家长悄咪咪听,你妈问你干嘛呢,你都得说“我听英语呢”。

其实你在听死亡金属,而你连那是什么语都搞不清楚。

△ 这算便宜的

然而,就算是这样寻找,数量与种类皆有限的打口碟依然不能满足乐迷庞大的需求。

一盘CD循环到第二周,你就会从贤者时间里苏醒过来,呼喊着“I want some more!”

随着科技的冲刺,电子产品迭代飞速。

笔者至今清晰记得第一次看见mp3播放器的那个遥远的下午。

看着三分之一巴掌大的播放器,我问对方:还有这么小的磁带吗??

对方的脸上,仿若吃翔。

于是,另一个时代开启了。

下载。

对于乐迷来说这是一个很好的时代,这是一个很坏的时代。

网络上的音乐资源虽然多了起来,但搜寻难度仍然不减。

拿着三块钱去街边音像店下《老鼠爱大米》和《QQ爱》的人,注定无法得到真正的inner peace。

因为easy come easy go,easy get easy low。

△ 比如这样的

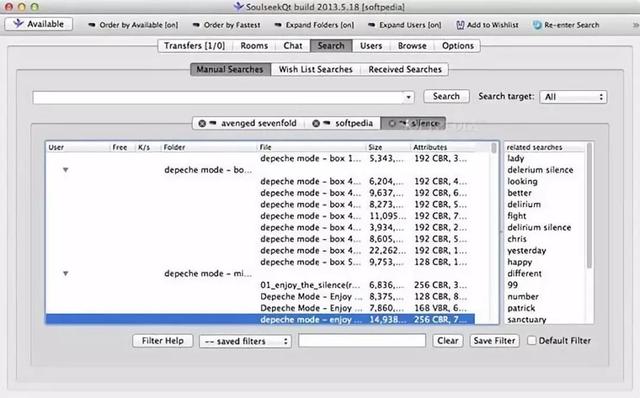

那个时候比较年长的知识型乐迷都痴迷一个p2p网站——soulseek。不知道还有多少人记得。

△ 最早的“灵魂摆渡 ”听着就煽动

这是一个点对点文件共享网站。主要针对mp3文件。非常传奇,也非常难入门。

△ 对着好记星查了两个小时才勉强搞懂操作流程

在这个网站里你可以搜索到非常冷僻、小众的乐队,和一些并不出名的独立音乐人音乐。在它的助攻下,乐迷们可以听到更多怡人的节奏,绮丽的旋律,诡异的乐队……

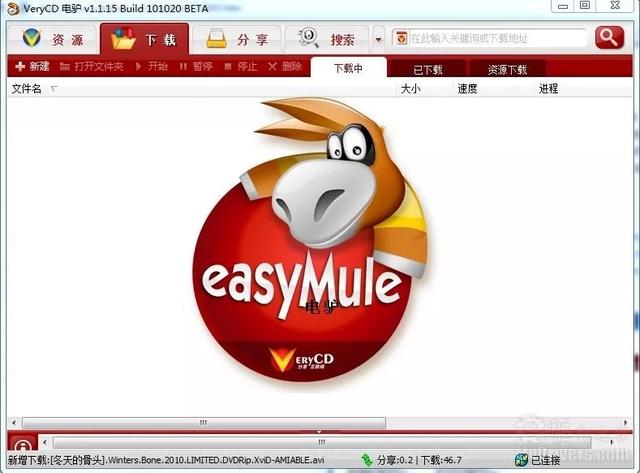

除此之外,电驴、巨鲸音乐网和豆瓣各种小站,也是信息增长的“三驾马车”。

△ .ape.cue仿佛一个时代的词缀

那个时候还没有鹅组,豆瓣上的青年还在倾听“一叶知秋的美丽”。小站上有不少同好,偶尔能知道几个不错的乐队和音乐人。

但是,这依然令人苦恼。

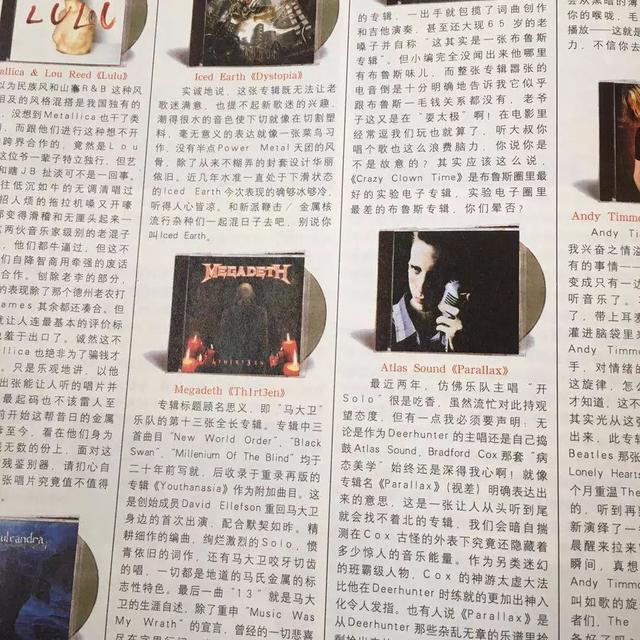

通常,我们除了在网上瞎搜,就是到处找人问:你耳机听什么能不能告诉我?或者,看点《我爱摇滚乐》、《通俗歌曲》这种杂志。

△ 《我爱摇滚乐》专辑推荐

更有甚者,为了找歌,成功变成了村上春树的粉丝。(???

令人吃惊。

生产资料实现了质的飞跃,劳动者们也从撅在音像店扒CD,变成撅在电脑前滑鼠标。

其实,无论是打口碟、磁带还是mp3资源,有心人想找到确定的音乐并不难。你只要认识几个人,多打听打听,总能搞的到。

真正难的是,怎么找到自己特别喜欢,一声入魂的音乐。

资源海海,甘需要拢了改?

给这些海量资源分门别类,按需投放,“因材施教”变得更加艰难。

△ 键盘敲出“数学核”

很多时候,别人跟你推荐,说这个乐队大牌,说那个歌手牛b,结果你上网一顿操作,皱着眉头听完了歌,觉得差强人意。

△ 能给你直接听抑郁了

彼之蜜糖,我之砒霜,彼之卡拉扬,我之屠洪刚,莫得办法。

他们并不懂你,你也不懂他们。

那时很多人,都是在这种,发现—失落—又发现—又失落,偶尔狂喜的循环里度过自己痛并快乐的寻歌时代。

历史的车轮总是滚滚向前。跨越了打口碟时代、弯门盗洞找资源时代,乐迷们终于迎来了迟来的春天。

我有个在乐队solo三角铁的资深乐迷朋友,叫发哥。

发哥一度痴迷日系浪漫不可自拔。他告诉我,自己有个特别喜欢的乐队叫AB'S。

这支乐队活跃于80年代中期,知道的人特别少,黑胶在日本都一张难求,乐队信息也很难查找。

但是最近在虾米音乐上,居然发现了他们的专辑《AB'S-3》,不可思议,以前根本没想过能下到这些歌。

△ 说实话,这张黑胶在日本也不是那么好买到的

发哥说:虾米不仅有歌,乐队信息、厂牌、还有相关知识,一概全有。

发哥又说:还有更小众的,什么唱佛经的北欧金属、大牌乐队的小号,国内独立优质音乐人...介绍地老详细了。

发哥还说:信息时代,比的就是个专业,虾米啥都有,我快高兴疯了。

△ 发哥快高兴疯了

所以,当你下载了虾米音乐后,你会发现自己基本上可以平地升仙了。

现在,虽然我也有很多CD、黑胶、磁带,也有很多MP3文件,但它们基本上已经变成了收藏。

用来听歌的,必须是虾米音乐。因为它拥有的,比我多。

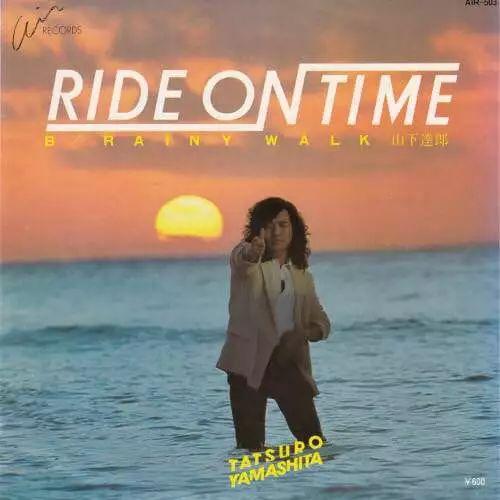

比如 city pop,最初我刚接触到这个流派的时候,是从山下达郎开始听的。一张《ride on time》翻来覆去地听,但除了山下达郎,我很难再找到其他值得听的歌了。

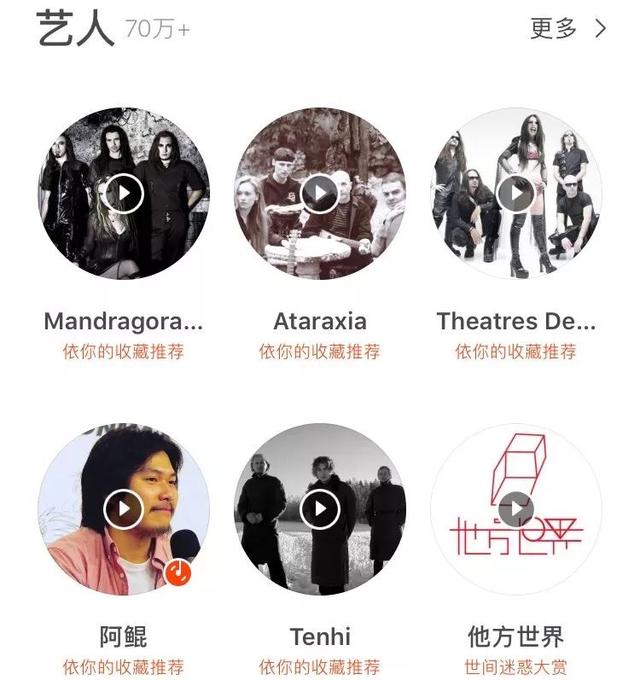

然而现在在虾米上,只要我点开city pop这个标签,就能听100多张专辑、700多首歌、60多个艺人。挑着自己喜欢的听,就能对这个流派产生很深的认识。

今年,是我跟虾米音乐一起度过的第5个年头,但我一点都不觉得厌倦。反而越来越喜欢它。

因为它越来越专业。

我不仅可以通过一首歌,知道这个乐队的信息,也可以通过翻阅评论,发现意想不到人才,通过他们巨专业的点评,丰富自己的观点。

这几年,虾米音乐一直在默默地迭代升级,悄悄地精益求精。

打开虾米音乐,你会发现它越来越有一种纵深感。

乐库、推荐、视频、看点,四个模块,基本上满足了我们听歌的一切需求。

翻翻这个发现界面,你会发现它基本上是一个音乐图书馆。

△ 乐库模块的曲风列表,回去全文背诵吧

不仅如此,现在,在播放界面,我可以向左滑了解专辑信息、评分、撰写乐评,向右滑直接观赏评论,加入其中。左边倒影,右边年华,左右求索,放肆抒情。

比如AB'S的这张专辑,不给打10分决不罢休。

△ 向左滑打分,向右滑评论,虾米独一份 看评分选专辑,可以节省大量时间

然而这也不是我选择虾米音乐唯一的原因,我选择它的第二个原因,它非常的懂我。

正如你看到下面这个可以无限下拉的feeds流。

看起来,这是信息海啸向你发起猛攻。

但其实,这里推荐的每一个视频、每一张专辑、每一个歌单,都是根据你平时的喜好惊心算计的。

这点还体现在一个我用了好多年的版块——每日30首。

△ 每日30首,从没让我失望过

这个30首,会根据我的听歌品味,经过一系列算法,推荐风格类似,我可能会喜欢的歌曲。

△ 知乎用户lyhellen说出了我的心声

我昨天收藏了打雷姐,今天它就给我推荐Lorde。一个唱丧曲,一个跳大神。特别的完美。

此外,我还经常用30首旁边的AI电台。

这个AI电台,是一个“莫得感情”的荐歌神器。

哦呼!

因为推荐的太合胃口,我一度觉得这个电台是个变态。

△ 不知道听什么的时候,就找虾米吧

反正,基本上,你打开虾米音乐,无论是推荐歌,还是推荐专辑,都有一种磨合多年的默契感和定制感。

△ 依我的收藏推荐,我的歌单逐渐变成我的歌单plus

说真的,从此以后,找到心水宝歌不再是一个谋事在人成事在天的玄学,而是一个专业推送精准打击的科学。

专业、会猜,还不是全部。虾米音乐的审美也挺独到。

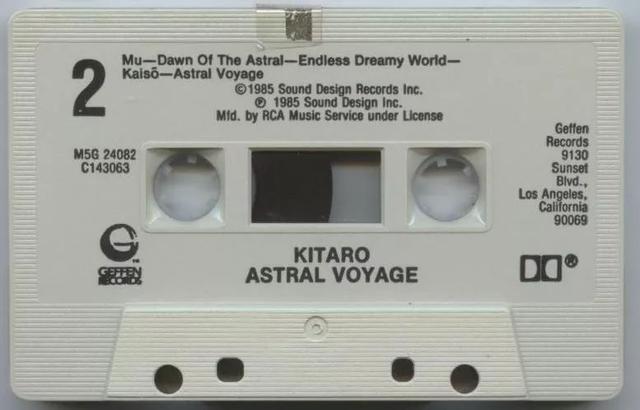

比如,细心的朋友可能会发现,当你使用虾米音乐播放一首歌曲时,偶尔,把播放界面横过来,会出现一个白色的打口磁带。

△ 这样子

△ 特别有情怀的设计

对情怀乐迷来说,这就是一个“懂的人自然懂”的梗,上面还打口了,真亲切。

那个流窜在大街小巷,状如警犬般找碟,疯狂冲浪搜歌的时代,离我们远去了。

虽然我很怀念它,但我还是要祝它一路好走。

因为关于音乐,我们有了更好的选择。

就像《美国众神》里描写的那样,“信息和知识是两大潮流,从来不会过时”。

在飞速的信息时代,会有更多的新神慢慢张开眼睛。

此刻,小虾米,就在看着你。

戳这里,

聆听高兴疯了的专辑

↓↓↓