在我们的创号首篇《做喧嚣时代的“阅读家”》一文中,我们提到——人类的阅读史,起源于原始人时代围着篝火讲故事。所以,最早成为中国远古人类的领袖的,是两种人——一种是体格健壮,靠武力征服别人的“暴力狂”,另一种就一定是口才了得,靠故事蛊惑人心的“巫师”。这两种人在那个刀耕火种的时代,都是稀缺人力资源。

“巫师”其实就是早期的领导秘书,也就是最早的文官。后来,华夏民族的始祖黄帝发现,治国越来越困难——比如,洧水河发大水了,当地人受难了,你得找“老大哥”黄帝解决呀,那怎么传递这个信息呢?找个人跑过去口口相传,很可能到了黄帝那里,这个传口信的人就说成洧水河地震了。所以,黄帝便让自己的秘书仓颉去造字,成为第一个开始思考建立“文官制度”的领袖。

所以出于政治的需要,文字就被发明了,而文字的诞生,又孕育了“文官制度”的诞生。由此数千年来,中国就形成了一个依靠文官治国的国家体制。而文官治国的主要工具就是公文,到了明清以来,这种工具又被进一步明确为“八股文”。

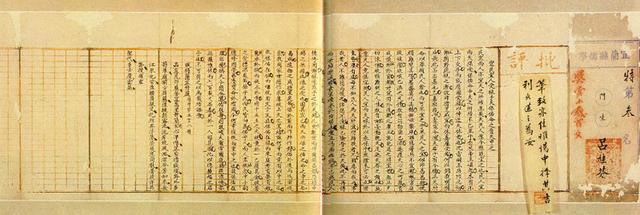

提起“八股文”,很多人嗤之以鼻——因为从我们小时候读校园教科书开始,我们就被灌输了“八股文”就是戕害青年的封建流毒。不过,如果真的要细究,其实“八股文”是维系王朝国家机器的核心工具。比如,在明朝万历年间,皇帝一天要批阅20-30份公文。这些公文一般都写在一张长长的纸上,由左向右折为四叶、八叶或者十二叶,这样的公文有一个形象的名字叫做“折”。明朝的公文种类很多,式样、字体大小、每叶字数以及行文口气等都具有一套严格的规范。与此同时,公文的报送也有一套严格的规范。正因为公文系统的完善,才让万历皇帝30年不上朝,国家机器依然正常运转。

时至今日,国家的运转依然离不开公文。不过,不少人对公文的印象并不佳——他们认为公文就是“党八股”或者是永远说“正确的废话”的无聊文字。其实,这样的态度无非就是两个原因:一是没见过真正的好公文;二是写不来好的公文。

古往今来,其实许多大家都是写公文的好手。比如苏东坡精通策、策论、书、表、状、论、奏议、敕、启等多种公文游刃有余;比如诸葛亮,看人家亮哥写的《出师表》采取“总论——分论——总论”的结构,并以举例论证、事实论证、道理论证、对比论证、演绎论证等方法,既严肃工整,又富含治国思想,当然还有最深刻的一点——这篇严肃的公文,却富含情怀——这才是写公文的最高境界;还有清朝名臣张廷玉,皇帝每次把他喊到御书房,皇帝口授大意,张廷玉跪在地上起草公文,皇帝说完片刻,公文就写好了,这就是文字秘书的最高境界呀。以文辅政,这就是中国文官制度的精髓。

那么,怎样写好公文呢?

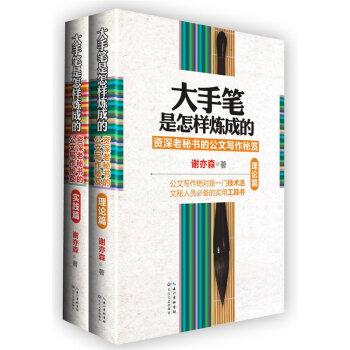

熙早就推荐大家看一看谢亦森写的《大手笔是怎样炼成的——资深老秘书的公文写作秘笈》,这套书分为理论篇和实践篇。作者谢亦森是江西省人大常委会副主任、党组成员、省总工会主席,这位副省级干部便是文字秘书出身,通晓各类公文写作。读过这套书后,就会发现写公文真的是一门技术活。

第一,公文是有章法的。很多人认为公文文稿无非就是“东抄抄、西拼凑”,合成了就是一篇文稿了。当前,党政机关的行政公文中有报告、通知、请示等,各类文种有章法有讲究,而且连公文的字号、字体、页面行间距都作了非常细的规定。这些章法,是为了保持公文的庄重以及权威。

第二,公文是立足于解决实际问题的。领导文稿、行政公文的作用是推动工作,解决问题。所以,公文文稿都具有很强的针对性、实用性和工作指导性。相比于象牙塔中的学者们做的学术研究,党政公文文稿具有极强的现实指导意义。

第三,公文是建立在对国情的深刻认识基础上的。在党政系统,撰写公文是一种基于实践的思考。身居公务员系统的人不难理解,中国共产党是极其重视调查研究的,对于从事政策研究和各级党政领导干部,跑基层、跑农村是家常便饭,他们对国情的认识是极其深刻的,而所有的公文写作就是建立在这样的基础上的。这些年来,听过不少学术大家和大学教授的课和演讲,总的感觉——不少教授、学术从业者都缺乏调研,缺乏对国情的深刻认识,不少研究空洞无物。