《纽约时报》诉沙利文案是美国新闻发展史上的一个重要里程碑,其对于媒体权利、新闻自由和监督官员等问题的探讨对当今新闻业具有重要意义。

故事滥觞于1960年3月23日,默里在《纽约时报》刊登了一则社论式广告——“声援马丁·路德·金和在南方争自由委员会”①,为在美国南部地区的黑人争取平等和自由寻求支持。

图为马丁·路德·金在进行公民演讲

1960年3月29日,马丁·路德·金的追随者又在《纽约时报》上刊登一则名为《关注他们的呐喊》的政治宣传广告,该广告呼吁读者联合起来支持黑人的民权运动,并指责了地方政府官员们对黑人的无理镇压,认为他们采用了非法手段破坏民权运动。

同时,广告还写到了在美国南方地区日益严重的种族歧视,批评当地警察武力镇压当地民权人士和驱逐示威学生的暴力行径。但是,需要特别提到的是,在这份《纽约时报》所刊登的广告上面,部分细节与事实并不完全相符。

在得知此事后,阿拉巴马州蒙哥马利市警察局长沙利文认为《纽约时报》的报道是对自己的诽谤,于是便一纸诉状将《纽约时报》告上了法庭,官司一直打到最高法院。

图为一审判决后,沙利文(右)庆祝胜利。

在初审和二审中,纽约时报均败诉,原因是虽然该广告系合法广告代理商依正常流程办理,未承载本报编辑的任何意见或观点,但是读者在看到该广告批评警察、政府官员后自然会产生不好的联想,且该广告有不实的、侮辱类的表达,这是对警官的极大诽谤,美国宪法第一修正案所保护的言论自由不包括诽谤性言论。

然而随后,《纽约时报》不满审判结果,将案件上诉到最高法院进行三审。如果沙利文控诉成功,就将意味着《纽约时报》要支付三百万美元的赔偿金,而比赔偿更恶劣的影响则是以后可能不会再有媒体为弱势群体发声,为民权活动发声,也就是常说的一朝被蛇咬,十年怕井绳。不过最终的结果是,根据布伦南大法官提出“实际恶意原则”(对于公共事件和公众人物报道中的错误,控诉人必须有明确无误的证据证明媒体明知故犯或者严重失职,否则不能算媒体诽谤。)宣判《纽约时报》胜诉。

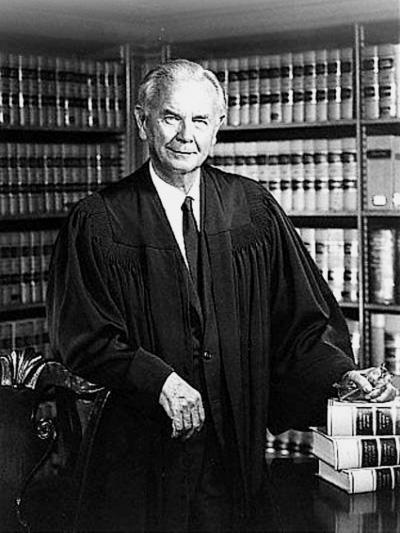

图为布伦南大法官

沙利文案以后,媒介组织在履行监督政府,揭露社会的政治乱象时,则更加的有了底气,媒体不再选择闻风噤声,而是勇敢地面对真相②。同时,对社会事件进行解释的话语权也不再单单有政府及其官员所垄断,所有的人,只要他有传播渠道,也许都能发表一份自己的见解,所以也不存在话语权被媒体垄断,事实上,话语权应该属于所有人。

“若批评不自由,则赞美无意义。”允许社会上的个人和团体发声是对各种观点的保护,哪怕他们是错的。

作者:曹晓贺 编辑:曹晓贺

参考文献:

[1] 批判官员的尺度,安东尼·刘易斯.北京大学出版社,2011

[2] 朱桂英,美国“沙利文案”成果:必须保护错误意见.新京报,2011

https://news.qq.com/a/20110814/000768.htm

图片来源:

[3] 图一:http://www.g12e.com/html/5/37/276/278/2006/8/ga978120012286002288-0.shtml

[4] 图二:https://3g.163.com/money/article/7BLERQ3B00253B0H.html?spss=adap_pc#adaptation=pc

[5] 图三 www.thepaper.cn