(北魏)

永熙三年,公元534年。

这一年,北魏朝堂上发生了一件了不得的大事儿。

北魏孝武帝元修因为不满权臣高欢把持大权,架空自己,一气之下居然收拾行李,逃离了京师洛阳,西去长安,投奔了盘踞在长安的大臣宇文泰。

这实在是奇事一件。

历来帝王出逃,有怯战而逃的,有守不住城池而逃的,而和大臣相处不来选择逃跑的,孝武帝可以说是千百年来头一个。

三条腿的蛤蟆不好找,两条腿的皇帝倒有的是。

所以孝武帝的出逃,对此时的权臣高欢来说,问题并不是很大。

孝武帝一走,高欢立刻宣布了自己全新的人事部署,即把北魏皇室中的清河王元亶立为了大司马,并且打算进而将其推上皇帝的宝座。

高欢的想法很简单,走了一个不听话的傀儡皇帝,那么自己再安排一位听话的傀儡皇帝不就得了?

但让高欢没有想到的是,北魏皇室里还真没几个软蛋。

被升任为大司马的元亶日渐骄纵,飞扬跋扈,根本不把高欢放在眼里。

(元亶 形象)

高欢一看这不行啊,现在不过是让你当了个大司马,你就这么嚣张,以后真让你当了皇帝,你还不得骑在我脖子上?

飘了,你元亶实在是飘了。

于是,高欢同志果断拿掉了元亶,开始重新选择帝国的继承人。

而这个有幸被选为帝国继承人的,正是元亶的儿子,元善见。

永熙三年,元善见被推举为皇帝,史称魏孝静帝。

但我们要注意的是,此时的北魏,可不仅仅只有孝静帝一位皇帝。

另外一位权臣宇文泰盘踞在长安,接纳了逃亡而来的孝武帝元修。

这也就是说,当年在中原北方屹立不倒,傲视群雄的北魏王朝,如今已经到了分崩离析的状态。

宇文泰占据长安,拥立孝武帝元修,称之为“西魏”。

而高欢拥立孝静帝元善见,并且把都城从洛阳搬到了邺城(河北临漳),称之为“东魏”。

(高欢 雕像)

中国历史上有很多兵家必争之地,但邺城可以说是必争之地中的必争之地。

古代CBD,招标挤破头。

和平年代,邺城是一座繁城,但兵荒马乱之时,邺城又变成了一座危城。

东魏初年,天下纷乱,群雄并起,往东,青兖二州有农民起义,西边有西魏频繁滋扰,南边更有南朝的萧梁政权虎视眈眈。

对十一岁初登大宝的孝静帝来说,这是他无法应对的。

并且,当年自己的父亲元亶因为过分嚣张,不懂得韬光养晦而被废黜的惨剧历历在目,自己当然不会重蹈覆辙。

于是,我们的元善见同志可以说是十分乖巧懂事,他不仅对高欢十分尊敬,并且全盘把国家事务都交给了高欢来处理。

皇帝的意思再明显不过了,主动放权,即是在告诉高欢,自己很听话,且任你摆布,你就踏踏实实地当你的权臣就得了。

皇帝虽然步步退让,但高欢却绝对不是个能被轻易满足的人。

詹·拉·洛威尔曾经说过,处于权力顶峰的人,不会向上看,而是会看向四周。

当权臣已经满足不了高欢贪婪的内心,他心里无时不刻地渴望着篡位登基,成为一代帝王。

但问题在于,高欢正是靠着讨伐反贼,匡扶皇室,复辟帝位而起家的。

曾经口口声声要剿除反贼,匡扶北魏基业的忠臣良将,无论是从法制层面,还是从社会舆论层面,都是很难篡位登基,自己当皇帝的。

因为,这无异于是打自己的脸。

老妓从良人人称赞,贞女失节人人喊打。

高欢给自己立的正是“贞女”的人设,如果他胆敢篡位谋逆,必然会招致全天下人的反对。

于是,一代枭雄高欢把自己陷入了一个十分矛盾的境地。

他又想当皇帝,但又不敢当皇帝。

(曹操 画像)

当然了,历史上曾经陷入这种尴尬境地的人不止高欢一人,三国时期的丞相曹操,也曾经像高欢一样在皇位面前如此踌躇,如此犹豫。

他们没有成为帝王,没有更进一步,在传统意义上,似乎是一种遗憾,但在作者来看,他们无疑是十分聪明的人。

人在朝堂,身不由己,寸权之争,生死忘矣。

高欢没有去追寻那个生死忘矣的未来,而是选择将一生停留在了最辉煌的时刻。

武定五年,公元547年,高欢与世长辞,其子高澄沿袭父职,成为了东魏王朝新一任的掌舵人。

高欢或许并不残忍,但高澄却绝非是个仁慈的人。

在高澄的眼里,东魏的天下是高家人打下来的,那么东魏的皇位也应该由高家人,也就是由自己来坐。

高澄同志十分狂妄,赞拜不名,入朝不趋,剑履上殿,在孝静帝面前完全没有规矩,不仅如此,高澄当皇帝的家,做皇帝的主,就差掀去皇帝的桌子,自己龙袍加身当主人了。

孝静帝元善见,在此前的悠长岁月里,一直是一个忍辱负重,懂得韬光养晦的人。

帝王虽然隐忍,但其实并不懦弱。

以前高欢架空自己,操持权力,自己一忍再忍,希望总有一天能熬出头来,但现在死了高欢来了高澄,那死了高澄是不是还有别人?

(高澄 形象)

如此循环往复,自己岂不是一辈子都要做一个傀儡皇帝?

如果隐忍不是为了爆发,而是为了苟活,那么这一切对元善见来说,就没有任何意义了。

于是,皇帝下定决心,宁肯亡国灭种,也绝不再做任人摆布的傀儡帝王。

壮志在胸,说出来容易,做起来难。

有信念是一件好事儿,但一个人只靠信念去战斗的话,只能战胜比自己强大一点的敌人。

信念可以让一个莽撞的年轻人击败一个普通拳击手,但如果你想拿着信念去和拳王泰森碰一碰,我劝你还是省省吧。

此时的东魏王朝,凡军,政,民大权,都被高澄掌握,帝王想要拿回主权,无异于是痴人说梦。

如此情况,想要奋起反抗,看来是没戏了,于是,我们的孝静帝元善见采用了和自己的老前辈孝武帝元修一样的办法,那就是收拾行李,走为上计。

皇帝明白,东魏如今是高家的天下,京师邺城里也全是高澄的党羽和爪牙,自己在这邺城内,宛如笼中之鸟,实在是难有作为。

如要成就一番大事,必须离开邺城,谋立在外,号召天下兵马,才能诛灭权臣,复兴魏朝皇室。

但京师危机重重,三步一岗,五步一哨,想要大摇大摆地走出去,是绝无可能的。

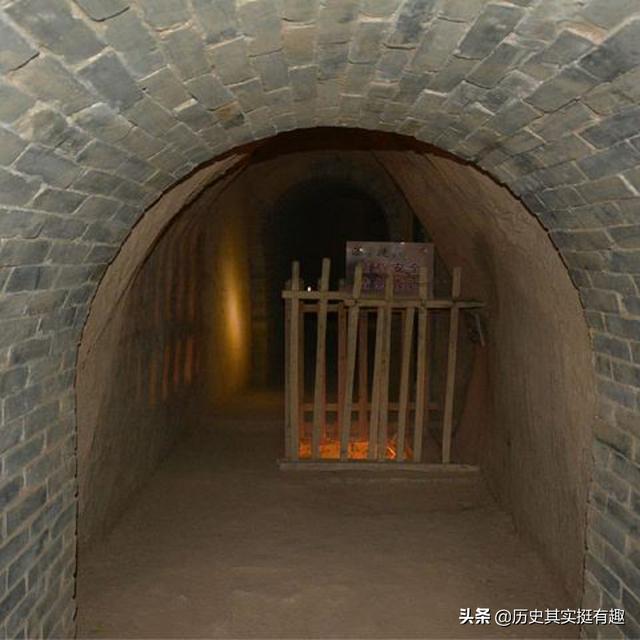

于是,我们的元善见同志采用了最为原始的方法,那就是,挖地道。

皇帝一锹一铲,从自己的寝殿中开挖,一路挖到了城门附近。

如果不出所料,这有可能是中国历史上唯一一个亲手开挖地道的皇帝。

(地道)

虽然说事在人为,但天意难测,皇帝在地底下挖地道挖得热火朝天,难免弄出些响动,所以很快被城门的卫吏给听到了,结果事情败露,功亏一篑。

高澄听说皇帝要逃跑,愤怒异常。

因为皇帝逃跑这种事儿,对高家来说不是第一次了,当年魏孝武帝元修逃跑,就给自己的父亲高欢来了个措手不及,现在孝静帝元善见也要逃跑,这不摆明了是要和自己对着干么?

于是,高澄气不打一处来地指着孝静帝元善见,说出了他那句可以流传为经典的台词:

“陛下何意反邪!”——《魏书·孝静纪》

皇帝,你为什么要造反呢?想必一定是皇帝身边的大臣和妃嫔指使的,所以这些人一定要处死。

这实在是一句滑天下之大稽的话。

自古只听说过臣子谋逆,却从未听说过皇帝造反。

面对高澄如此雷人的语录,孝静帝却表现得十分平静。

他冷冷地看着高澄,然后说了这么一段话:

你自己要谋反,何必要怪罪于我?今日,若能杀你,便可拯救江山社稷,若不能杀你,那么我魏朝国祚就会断绝,我此时已有必死的决心,此刻,就算是你把天下间所有忠贞于我的大臣,乃至皇室中的所有宗亲,杀光,杀绝,我也绝对不会再受你的摆布!

呜呼哀哉!壮怀激烈!帝王如此决心和气魄,实在是让人佩服!

结果,孝静帝这么一番慷慨激昂的话语,还真就把高澄给吓退了。

(魏孝静帝元善见 形象)

高澄俯首跪拜,然后仓皇而退。

可一时的豪言壮语虽然能暂时震慑住高澄,但等高澄反应过来,事情可就不是那么回事儿了。

自己是东魏权臣,说一不二,掌握着近乎所有人的生杀大权,元善见区区一个傀儡皇帝,自己还摆不平了?

于是,三天之后,高澄果断囚禁了孝静帝元善见,并且准备立刻篡位登基,实现自己一直以来的梦想。

但让高澄万万没有想到的是,就在自己做好了一切准备,打算荣登帝位时,自己府上的一名厨子居然手持利刃,出其不意地刺杀了自己。

高澄死了,死于一个十分有爱国主义情怀而且敢想敢干的厨子。

被囚禁的元善见终于松了一口气,自己多年蛰伏,多年隐忍,等待的不就是这一天么?

但可惜的是,皇帝没有等来自己独掌大权,恢复统治,反而等来了高澄的弟弟高洋全盘接管了高家势力的消息。

元善见绝望了。

东魏的政坛就是一个闭环,而自己永远在这个圆之外。

武定八年,公元550年,高洋逼迫孝静帝元善见禅位,东魏由此灭亡,而高洋在东魏的基础上一顿魔改,建立了北齐。

(高洋饮酒行乐图)

天子受辱,国破家亡,半生的蛰伏换来了这样的局面,实在是让人唏嘘。

天保二年,公元551年,高洋派人毒杀了元善见,这位一生郁郁不得志的东魏皇帝终于迎来了自己的最终结局。

临死之前,皇帝曾经紧握毒酒,仰天长叹,而饮下毒酒之后,皇帝更是连连哀叹,自己不想就这样死去。

是的,孝静帝元善见不想死,因为他这一生,从来没有真正的活过。

风云激荡的北方平原,终于重归平静,只剩下无边的落日,和迎风飘扬的北齐旗帜。