2018年8月,在连续两起恶性事件之后,滴滴在全国范围内下线顺风车业务,声称内部重新评估其业务模式及产品逻辑。

现在,距离滴滴下线顺风车业务过去将近一年了……

(以下内容包含我的真实遭遇)

搭乘嘀嗒顺风车遭遇的黑天鹅事件

2019年6月18日, 一个下着倾盆大雨的夜晚,手上拎着满满的东西,我决定搭乘嘀嗒顺风车回家。

这个2014年以顺风车起家的产品,2018年扩展了出租车业务,官方宣传,嘀嗒出行平台已拥有超过9000万用户、1250万车主。相比于大平台,我有些时候相信,深耕某一领域的平台,应该还是有其独特的优势的。

于是乎噩梦开始。

预约了8点的车,下单界面显示,拼车价和独自乘车价,司机接单很快,独自乘车没有拼车,我提前预付了全部款项到平台,提前5分钟到了乘车地点,到此为止一切顺利。

8点,司机出发,在距离我1KM的时候,突然绕到另一边,界面显示我叫的车有了新乘客!我在付了全款后,变成了拼车。在此期间,我发的信息,司机并没有回复。

十分钟之后,我等到全身湿透,车显示到了,但是我并没有看到车,等了会,我愤然点了取消订单,之后,我看到我叫的车从我面前开走了。

最终的结果是,我因为我的选择以及“一时意气”,被扣了钱,损失了一笔小到几乎可以忽略不计的钱——平台判定是我的责任;大晚上,半个小时原地徘徊浑身湿透,留下了嘀嗒差劲的体验。

钱已经不是最主要的了,这过程中,我饱受折腾,才是最令人生气的,然后我想到了投诉。找了半天没找到相应的投诉或者联系客服的入口,只能在平台上写了“意见和建议”,鉴于平台应该会忽视,我又去应用市场写了……一个差评,大概也并没有什么用处,求的就是个心理安慰。

次日想起,确认一下部分被退回的车费,结果发现居然不是返回到我的支付账号,而是在嘀嗒的账户上,而且必须绑定银行卡才能提现。我的钱至今还在嘀嗒的账户上。

这样糟糕的用户体验,我想我应该不是个个案。

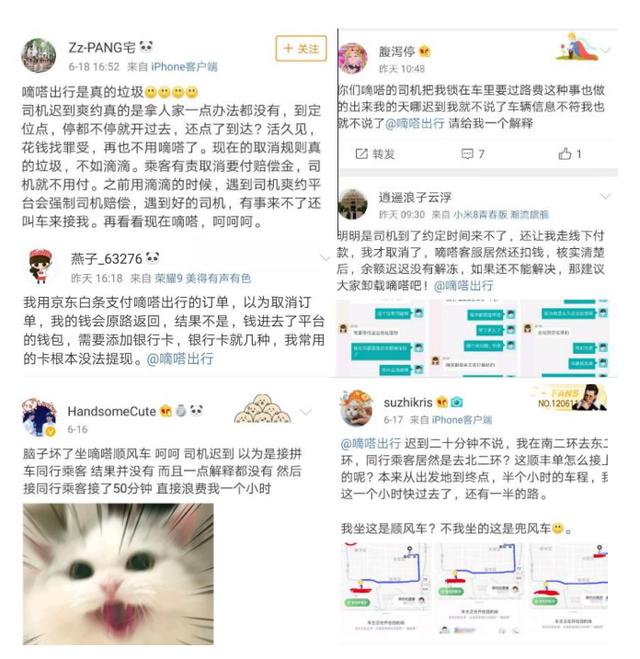

在网上搜索,果然看到了很多跟我一样无奈的愤怒的乘客,问题不一而足,均得不到解决。

拼车、绕路、迟到,平台还有监管吗?

微博搜索嘀嗒出行,绝大多数都在吐槽平台的无作为。在其官方贴吧也有许多投诉、质疑,也有人发出了“嘀嗒出行快倒闭了吗?”、“滴滴出事了,你嘀嗒不趁这个机会提高自己?”,第二个问题我也很想问。

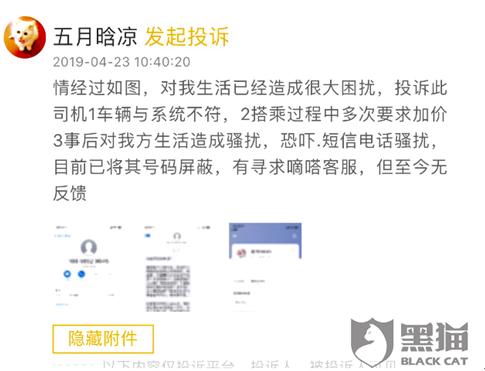

在黑猫投诉中,既有嘀嗒出行纵容无良司机横行做单;甚至也有车主的投诉,乘客到达目的地后取消订单,嘀嗒客服说自行解决!

一个网约车平台,无法为乘客的出行提供便利,保障乘客的利益;车主、司机团队鱼龙混杂,安全堪忧,管不住司机,对部分尽责的司机,也无法保障司机的利益。那由于滴滴顺风车业务下线,随之带来的新用户增长,恐怕更是毒药吧。

网约车中的顺风车业务变局

滴滴出事,嘀嗒从外部已知信息,也没有变得更好,接下来网约车中的顺风车市场是真的不行了吗?这里有几个消息。

6月17日消息,滴滴将在APP中接入第三方出行服务商,已与“秒走打车”等多家出行服务商达成合作,这意味着滴滴加入“聚合平台”模式。

过去半个月,阿里系出行平台也蠢蠢欲动,6月6日,高德地图刊出活动页面,以零抽佣真公益真顺风广招顺风车车主。阿里钉钉牵手嘀嗒出行、哈啰出行。

现在的顺风车市场更像是动荡后的调整期,也许即将迎来又一轮的争夺。因为从行业巨头动作频频,可以看出这个需求量巨大、变现容易、轻资产运营、扩展迅速的领域,依然是行业觊觎的香饽饽,有人觊觎,就有战场。

“用户至上”不应仅仅只是一句口号,一个标榜

平心而论,作为一个互联网从业者,我很明白,互联网产品或者服务,在漫漫的商业历史长河中,还算是一个新生事物,这个过程中必定是有不足之处的,是需要成长的。

所幸的是,中国社会下的消费者宽容度绝大部分都是很高的,只要不是大的损失,不好的体验,也顶多在APP上发发差评。有些人边骂边用,有些人直接卸载。

百度董事长兼CEO李彦宏曾说过一段极具争议的话:“中国人对隐私问题的态度更开放,也相对来说没那么敏感。他们可以用隐私换取便利、安全或者效率。当然我们也要遵循一些原则,如果这个数据能让用户受益,他们又愿意给我们用,我们就会去使用它的。我想这就是我们能做什么和不能做什么的基本标准。”

这段话被很多人喷,但是如果现在既罔顾用户的隐私,又没有便利,是不是更大的笑话。

希望中国消费者、互联网产品用户的宽容,不是让所有的互联网从业者产生了可以随意对待的错觉。不管是初创,或是一些独角兽平台,每一个海量数据背后,都代表的是一个活生生的人。

无论何时,真正将用户体验、用户核心利益、核心需求挂在心上,才是互联网产品/平台成功的不二法门。

一旦失去了你的用户,你就什么都不是了。