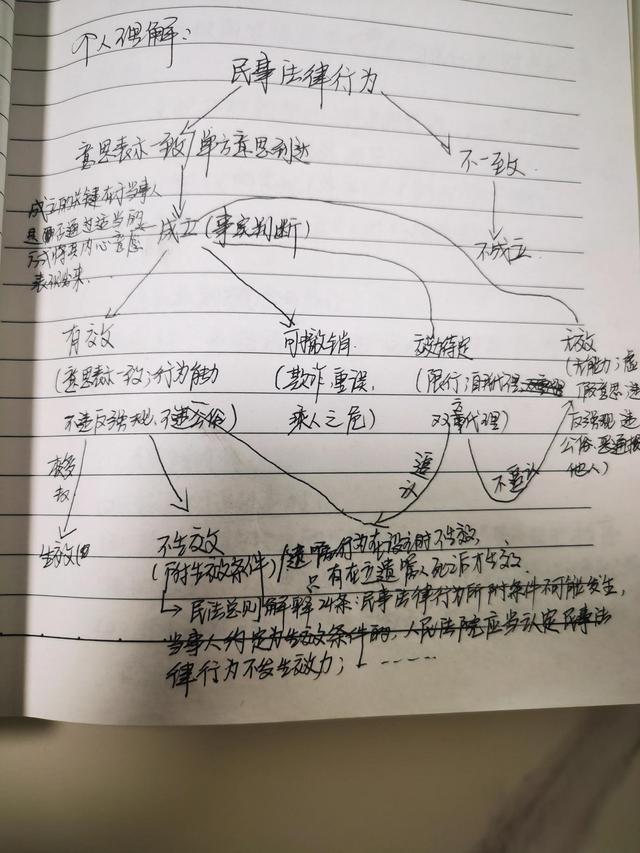

在我们生活中从事的民事法律行为中,相当大的比例都是合同行为,对于合同的效力问题,特别是合同的成立、不成立、有效、无效、生效、不生效如何区分的问题,很多人常常陷入迷茫之中,包括一些法律人在司法实践中也会出现混淆。在这里我想说一下我自己的理解,希望对大家有所帮助。

首先,是合同的成立与不成立。民事法律行为是民事主体通过意思表示设立、变更、终止民事法律关系的行为。《中华人民共和国民法典》第一百三十四条规定,民事法律行为可以基于双方或者多方的意思表示一致,也可以基于单方的意思表示成立。而民事法律行为中双方意思表示一致的情形最典型的就是合同。因此,合同成立就是合同双方(有时多方)意思表示一致。只要双方的意思表示一致,合同就成立,其他在所不问。

如果双方意思表示不能达成一致,那么合同就不成立。比如,书面的合同,一方签字盖章,另一方不签字盖章,没有其他一致表示的证据,那么合同就不成立。

其次,合同的有效与无效。《中华人民共和国民法典》第一百四十三条具备下列条件的民事法律行为有效:(一)行为人具有相应的民事行为能力;(二)意思表示真实;(三)不违反法律、行政法规的强制性规定,不违背公序良俗。合同成立后,我们需要看的是合同是否有效。合同如果符合民法典第一百四十三条的条件,那么合同就是有效的。如果不具备第一百四十三条的情况,那么合同是无效的。如无民事行为能力人订立的合同无效;违反法律、行政法规的效力性强制性规定;通谋虚假的意思表示;违背公序良俗等。

再次,合同的生效与不生效。《中华人民共和国民法典》第一百三十六条规定,民事法律行为自成立时生效,但是法律另有规定或者当事人另有约定的除外。我们很多人在该条文上产生了误解,很多人因此对有效和生效混淆适用,其实是不准确的,诚然,在合同有效后,合同在极大多数情况下已经生效。但在合同有效的情况下,才能再次区分合同生效与不生效。合同有效基本上合同已经生效,但是也不排除例外情形,如附生效条件的合同;需要经过批准生效的合同。,如果所附的生效条件不成就,那么合同就不生效。

最后,我们还应该注意可撤销的合同与效力待定的合同。可撤销的合同其前提是已经成立的合同,但是因为欺诈、重大误解、胁迫、乘人之危导致显失公平等情形存在,赋予被欺诈方、重大误解方等以撤销权。可行使撤销权的一方如果不行使撤销权,合同是有效的。如果行使撤销权,合同被撤销后,其法律效果与合同无效效果相同。效力待定的合同其前提也是合同已经成立,但是因一方是限制行为能力人订立的与其年龄、智力等不相适应合同以及自我代理合同、双方代理合同等情形下,赋予法定代理人、被代理方以追认权。合同一经追认,合同即有效,不追认则合同无效。

下面是我所绘的关系图,希望对大家有所帮助!