湖北湖南和江西同为中部省份,在气候、饮食、文化等方面是非常相似的,三省之间的百姓沟通交流、人口流动历史上也非常频繁。武汉、长沙和南昌作为三省的省会城市相比郑州、合肥、太原其它三个中部省会,在地理位置、气候条件、城市建设等多方面更为类似,可对比性相对更强。三城均属典型南方城市,城内水系发达,城市建设布局均依托重要大江大河,比如武汉的长江/汉江,长沙的湘江/浏阳河,南昌的赣江/抚河。在湖泊方面,武汉有东湖,南昌则有象湖、艾溪湖,而长沙虽然也有梅溪湖、松雅湖但却都不是自然湖泊,当然这不意味着长沙城内自然水系不如武汉、南昌,流经长沙主城内的湘江支流河道则相比武汉、南昌更密。

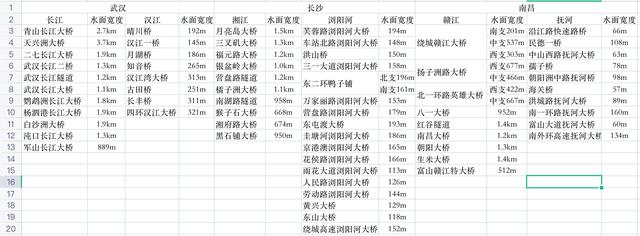

因为三城内水系发达,城市依江而建,所以城内的过江过河通道就是保障城市运行稳定的重要通道。总体来说,武汉因其城市规模大于长沙和南昌,在长江上的通道相对更多。考虑到河流的丰、枯水期造成河道宽度以及桥梁结构造成的引桥、主桥差异,所以在具体测量上均以百度地图河道标示宽度为准。数据采集只针对已经三城内重要建成投运的桥梁、隧道等(在“水面宽度”计算上河道内沙洲宽度全计,半岛只计河道真实宽度)。因为建设周期等因素可能存在不完整的情况,请网友们补充。

三城主要过江通道部分数据

从上面的数据来看,在三城内干流武汉长江平均宽度最宽,从主城区内桥梁数量、通道数量以及桥梁规模来看,武汉都有着明显优势。长沙湘江和南昌赣江上的已建成桥梁隧道数、通道数量及规模差异并不算大,但主城区内长沙桥隧密度明显大于南昌。从规划和在建桥隧情况看武汉、长沙的新增过江通道数量、规模相当,南昌稍弱,这也和三城的城市框架、人口等方面关系密切。而在干流支流的过江通道来看,因为浏阳河自然河道的弯曲程度明显高于武汉汉江和南昌抚河,所以长沙城区内跨浏阳河桥梁隧道数量上略胜一筹。

三城城区内长江、湘江和赣江的河道宽度上来看长江平均宽度确实大于湘江和赣江,但这种宽度上的差异在主城区段并不如想象中那么巨大。长沙湘江和南昌赣江平均宽度基本能达到武汉长江平均宽度的70-80%,城区核心地段宽度甚至可以达到基本一致。而汉江作为长江最重要的支流,在武汉段宽度远小于其水量的占比,且向长江汇入河道宽度呈现逐步缩小的趋势。以汉江晴川桥和浏阳河芙蓉路大桥所在位置为例,两桥均是干支流交汇点最近的桥梁,河面宽度上两者基本一致。抚河作为南昌重要的河流,相比汉江和浏阳河的水面宽度明显小上一号,在以上同比例三城地图上也就很难清晰可见抚河。综合这几点也基本可以给很多没到过三地的朋友一个大致概念,下次遇到网上地图对比争论时可以从河道宽度上去判断地图的比例是否有明显差异。

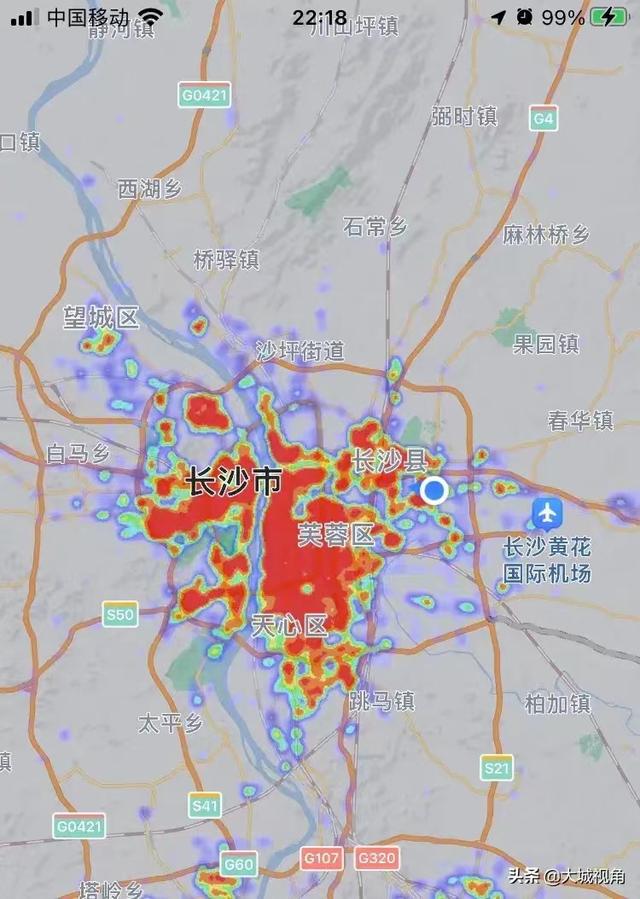

从上面三城的百度地图也可以看出,武汉城市的高速公路路网密度最高,其次是长沙,南昌相对最小。而从高速高路路网构成城市的绕城以及环线完整度来看,武汉的城市规模、框架也最大,长沙次之,南昌最小,这点上和人口、经济数据相互呼应。实际情况也是武汉三环已经城市公路化,四环高速(S40)也完全改造完成,路幅宽度和设计行驶速度都远高于长沙绕城高速(G0401)、南昌绕城高速(G6001),并且武汉绕城高速(G4201)也依托已有的国家级、省级高速公路网形成一个有效闭环。

从数据上看武汉绕城长度188km,四环143km,三环91km,长沙绕城高速(三环线)98km,南昌绕城高速72km。长沙规划建设的四环基本和武汉四环长度一致,但目前四环重要组成部分的南北横线都已暂时停工,未来是否成型还不确定。至于长株潭绕城高速设计150km的长度基本也和武汉绕城长度一致,实质也是利用长株潭区域内的国省级高速路网构成一体化的大外环绕城高速。

从上面的三城同时段热力图来看,武汉和长沙的高密度区域大小差异不大,但蓝色低密度区域范围明显大于长沙。考虑到武汉规划的六环线等快速环城通道,长沙的城市核心区域并不比武汉差太多,但城市框架现状和规划都还是大幅落后于武汉的。而南昌的热力图也能看出在红色高密度和蓝色低密度上均明显小于武汉、长沙,加之南昌周边缺乏中型地级市的支撑,短期内南昌市甚至没有更大的环线、绕城规划,这基本可以肯定目前南昌绕城高速已经是城市中期发展大框架范围,城市人口和建设规模确实在三城中最小。

这第一篇仅仅是对中三角核心三个省会城市的快速道路、过江通道等基础路网发展现状和短期规划做一个简单客观的说明,并不存在恶意的比较,更不希望引发湘鄂赣三省的朋友争议。通过未来持续对中三角核心城市各方面的解读,也向更多的朋友介绍我们中部最重要的三个鱼米之乡,共同讨论发展建设中三角,推动中部崛起。