古时也罢,当今也好,诚信都是件很重要的事情。无信不立嘛。本文介绍了两个人物,一位是权力至上的大周天子幽王,一位是山岗上牧羊的小孩子。虽然地位上没有可比性,但他们的结局是极其类似的,一个玩掉了国家和性命,一个玩死了羊群和自己。

烽火戏诸侯之解释词义:周幽王荒淫昏庸,宠幸褒姒。为博得褒姒一笑,竟点燃烽火戏弄诸侯,结果导致国破身亡。后用为女子惑主亡国的典故。

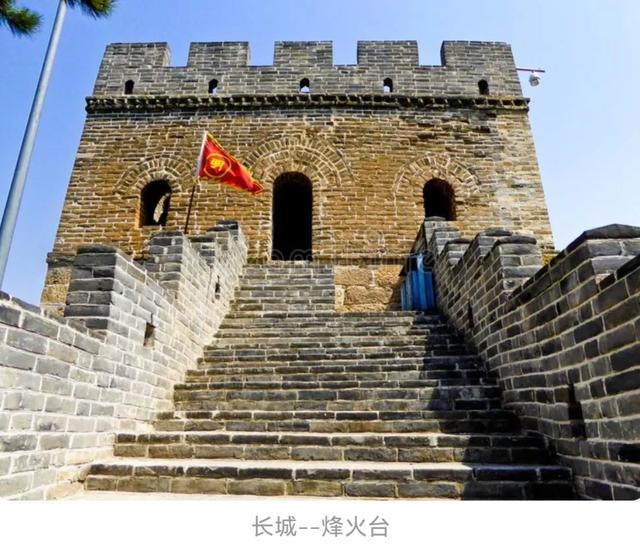

此典故发生于西周末年,周幽王为博得新任王后褒妃一笑,数次无故点燃用于边关告急的烽火台,令各路诸侯,长途跋涉,赶来京都救驾。结果,诸侯数度被戏,不再拿烽火当回事了。

从此,幽王失信于诸侯。最后,当犬戎来侵,真须烽火告急时,他再次点燃烽火,却再也没人响应警报,救他的驾了,并亡命犬戎刀下,亲自葬送了西周王朝。

烽火戏诸侯之出处来源:《国语·晋语一》:“周幽王伐有褒,有褒人以褒姒女焉。褒姒有宠,生伯服。于是乎与虢石甫比,逐太子宜咎而立伯服,太子奔申。申人缯人召西戎以伐周,周于是乎亡。”《史记·周本纪》:“褒姒不好笑,幽王欲其笑万方,故不笑。幽王为烽燧大鼓,有寇至则举烽火。诸侯悉至,至而无寇,褒姒乃大笑。幽王说 (悦) 之,为数举烽火。其后不信,诸侯益亦不至。幽王以虢石父 (甫) 为卿,用事,国人皆怨。石父为人佞巧善谀好利,王用之。又废申后,去太子也。申侯怒,与缯、西夷犬戎攻幽王。幽王举烽火征兵,兵莫至,遂杀幽王骊山下,虏褒姒,尽取周赂而去。”

举烽。宋·苏轼:“几变雕墙几变灰,举烽指鹿事悠哉。”

褒女,。唐·李商隐:“未免被他褒女笑,只教天子暂蒙尘。”

周惑褒姒。 宋·汪元量:“周惑褒姒烽火起,纣惑妲己贤人死。”

周褒媚己。宋·汪元量:“周褒媚己终亡国,孟德欺孤忍负君。”

褒女惑周。 唐·李白:“妲己灭纣,褒女惑周。天维荡覆,职此之由。”

烽火戏诸侯之前因后果:西周末期的前782年,周宣王去世,姬宫湦继位,是为周天子幽王。

前779年,周幽王攻打褒国,褒国不敌,便献出美人褒姒乞降。幽王得之,非常欢喜,百般宠爱。

前778年,褒姒为周幽王生下爱子姬伯服。从此,幽王对褒姒更是宠爱有加,后来废黜申后和太子姬宜臼,而立褒姒为王后、姬伯服为太子。

周幽王自得褒姒以后,宠幸得要命。虽然褒姒艳如桃李,却是位冷美人,总以淡漠示人,眼里、嘴角从不见含笑。

作为天子的周幽王愁上了。为了博得褒姒一笑,他动了很多心思、想了很多办法,但都未奏效。

怎么办呢?要知道,幽王手里的权力大啊,便悬赏求计。

朝中有臣叫虢石父的,便为幽王献上了“金点子”——点燃烽火台,不妨试一试。

古时烽火,本是敌寇侵犯时的军事警报设置,一般由边镇要塞延伸至国都,再由国都延伸至各路诸侯,沿途每隔一段距离设立一座烽火台。西周为了防范西部犬戎族的侵扰,在镐京附近的骊山,亦即今陕西临潼东南一带,修筑了二十多座烽火台。哨兵一旦发现敌人来袭,立刻点燃烽火台上早就准备好的狼粪报警。

各路诸侯得到烽火报告,便明了京城告急、天子有难,都立即点将、起兵勤王、前往救驾。

虢石父出的这个主意确实荒唐透顶,可幽王他竟然采纳了,并立马带着褒姒登上骊山烽火台,命令守兵点燃烽火。

一时间,只见袅袅狼烟四起,看似军情十万分火急。

分布各地的诸侯相继接到京城危机的警报,真以为犬戎族打过来了,纷纷快马加鞭地率领兵马战车,急速前往镐京救驾。可到了骊山脚下,没有战火纷纷、硝烟滚滚,而是一片歌乐祥和的场景。

这时,从来不笑的褒姒,好玩地望着四处烽火狼烟,以及鞍马劳顿而来的诸侯、将士们,禁不住嫣然一笑,妩媚而动人。

幽王见之,心中大喜,豪赏了虢石父一番。而这般被取乐戏弄的诸侯们,闷闷不乐,怀怨而回。

周天子幽王为再博褒姒一笑,竟不惜如此几番。来回白跑了几趟的众诸侯,终于明白了天子的心思,也都不再拿烽火报警当回事了。

当着犬戎人真的杀掠而来、周幽王再燃烽火的时候,心里烦着的诸侯们也都视而不见了。

唯有偏住西部一隅的,但雄才大略、远见卓识的,而当时并不起眼的秦襄公,亲率兵马驰援大周朝,奋勇作战,立得大功,并日后受到了天子的奖赏和厚待。

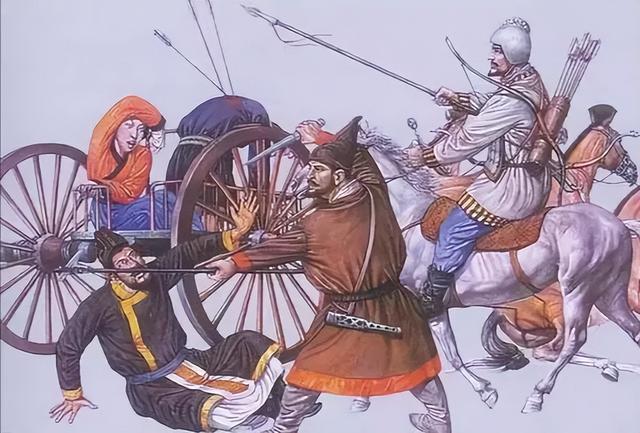

面对肆虐残忍的犬戎军队,堂堂大周天子幽王,狼狈地带着新任王后褒姒和太子伯服,仓皇逃奔骊山。结果还是被犬戎将士追上,一阵乱杀乱砍,周幽王和伯服当场毙命,王后褒姒被俘获。

一时间,汉中大地,犬戎所到之处,洗劫一空,狼藉不堪。

劫难之后,众诸侯也都明白过来了,知道这次烽火报警是千真万确的,并慷慨激昂地联合起来,前往救援——可现实是晚了三秋,西周王朝大势已去。

烽火戏诸侯之存疑质惑:史家也对这啼笑皆非的故事提出了质疑,尤其近些年来的考古发现,更为质疑声给予了佐证。我想说的是:“历史是位任人打扮的小姑娘”,何以当真?但其历史意义不能质疑。

历史学家钱穆在《国史大纲》中,对“烽火戏诸侯”提出疑义:“此委巷小人之谈。诸侯并不能见烽同至,至而闻无寇,亦必休兵信宿而去,此有何可笑?举烽传警,乃汉人备匈奴事耳。骊山一役,由幽王举兵讨申,更无需举烽。”

2012年,北京清华大学整理获赠的战国竹简(清华简)时,发现竹简上的记述与“烽火戏诸侯”的故事有所偏差。清华简记载,周幽王主动进攻原来的申侯外家申国,申侯联络戎族打败周幽王,西周因而灭亡。清华简上也没有关于“烽火戏诸侯”的记述。

清华大学出土文献研究与保护中心教授刘国忠称,史学界对“烽火戏诸侯”曾有过质疑,认为《史记》中记载的,只是“小说家言”。清华简的内容一定程度上支持这一质疑。

烽火戏诸侯之引申故事:在此,还想借以推荐一个《狼来了》的故事:有个小孩前去山岗上放羊,大人们千叮咛万嘱咐:“狼来了,就大声叫喊,我们马上就赶来。”

小孩子听后,半信半疑。为了验证大人们是否说话算数、真的赶来,便大喊“狼来了!”大人们闻讯后,很快赶到,结果发现自己被小孩子骗了,无奈地直摇头。

第二次,这个小孩子觉得放羊很无聊,为了找乐子,又大喊“狼来了!”这次,大人们犹豫了一下,但还是赶了过去,发现再次上了当,都生起了烦恼怨气。

第三次,狼真的来了,小孩子像以前似地大喊。而大人们虽然听到了叫喊声,但再也不愿上当受骗了,结果小孩和羊群都被狼吃掉了。

这里还有一则关于诚信的故事,说的是古时济阳有位商人,在过河时船沉了,便抓住一根大麻杆疾声呼救。有位渔夫闻声赶到,商人对他说:“我是济阳最大的富翁,如果你救了我,我就给你100两金子”。商人被救上岸后,却翻脸不认帐,只给了渔夫10两金子。

不料此后不久,仍在上次的地方,那位商人又翻船了。这次,商人呼救后,再次遇到了打算前来搭救的那位渔夫。不料,渔夫一见还是那个不守信用的商人,便扬长而去。因无人搭救,商人被淹死了。

在这事情上,这商人如果当了皇帝,估计也会有周幽王那般下场,死的不仅是他自己,亡的还有他的国家。

烽火戏诸侯之启示借鉴:典故“烽火戏诸侯”与“狼来了”的故事,本质是一样的,区别就在于周幽王不是小孩子,是掌握国家生死大权的一国之君。

“烽火戏诸侯”的主角周幽王,“狼来了”的主角小孩子,都以戏弄的心态分别对待诸侯们、大人们,如此三番,失掉了自己宝贵的信誉。在我国的传统文化当中,“人而无信,不知其可也”“民无信不立”,不论对百姓而言,还是对统治者来讲,都是致命的,失去信誉等于失去灵魂和一切。

由此可见,上至皇帝,下至平民,乃至小孩,“烽火戏诸侯”“狼来了”,以及那位商人,他们行为的危害性是可怕的、破坏力是巨大的。

所以说,建立并切身维护诚信体系、社会秩序,对我们每一个人都是极其重要的,不管你是国王、富豪,还是大人、小孩,都必须自觉遵守,讲诚信守诚信践诚信,做到一言九鼎、一诺千金、一言既出马难追,决不能拿立命之本的诚信开玩笑当儿戏,共同建立诚信体系、诚信社会。

实际上,在今人的眼里,“烽火戏诸侯”,就是一则笑谈,但它的历史意义是不容小觑的。如是因,如是果。历史的巨轮,总是按部就班地依循社会发展规律,沿着自己固有的轨道,势不可挡地滚滚向前——华夏“大一统”的新时代必然到来。

【知识扩展】

烽火台。又称烽燧,俗称烽堠、烟墩、墩台。古时用于点燃烟火传递重要消息的高台,是古代重要军事防御设施,是为防止敌人入侵而建的,遇有敌情发生,则白天施烟,夜间点火,台台相连,传递消息。是最古老但行之有效的消息传递方式。

烽火台,也叫烽燧,是古代军情报警的一种措施。即敌人白天侵犯时就燃烟(燧),夜间来犯就点火(烽)以可见的烟气和光亮向各方与上级报警。

烽火台通常选择易于相互瞭望的高岗,丘阜之上建立,台子上有守望房屋和燃烟放火的设备,台子下面有士卒居住守卫的房屋和羊马圈,仓库等建筑。

烽火台之间距离一般约为十里,通常选择易于相互了望的高岗,丘阜之上建立。明代也有距离5里左右的,守台士兵发现敌人来犯时,立即于台上燃起烽火,邻台见到后依样随之,这样敌情便可迅速传递到军事中枢部门。

烽火台一般独立构筑,也有三、五个成犄角配置为烽火群的。其形状因时因地而不同,大体为方、圆两种。

关于烽火台的结构和应用情况,在敦煌、居延的烽燧遗址中出土的汉简有说明:“高四丈二尺,宽六丈六尺,积六百七十二尺,率人二百三十七”。汉简中还表明当时守烽燧的人数有五、六人或十多人,其中有燧长一人。戍卒平日必须有一人专事守望,有一人负责司务炊厨工作,其他人员负责烽台修建、收集柴草等工作。

“烽火”,古代边防报警的两种信号,白天放烟叫“燧”,夜间举火叫“烽”。烽火台在汉代称作烽堠、亭燧,唐宋称作烽台,并把“烽燧”一词也引申为烽火台,明代则一般称作烟墩或墩台。西北明代墩台,大的还有御敌之功能,小的则只有望而无点烽火之功能。

烽火台用狼粪作烽火燃料,具有孤烟直上、风吹不斜的特点。当相邻烽火台上的哨兵,望见前面燃起的烽火后,便也紧急连锁性地点燃烽火,快速向附近和远方诸侯传递报警信息。当然也可以燃烧稻秧、麦秸、柴草等可燃物。

敌台可充作传递烽火信息的墩台,没有敌台也没有适于点烽的墙台的地方,按传烽路线必须建有烽火台。

蓟镇总兵戚继光在《练兵纪实》中讲:“自古守边不过远斥堠谨烽火。蓟镇以险可恃,烽火不修久矣。缘军马战守应援素未练习分派,故视烽火为无用。今该议拟呈会督抚参酌裁订:凡无空心台之处,即以原墩充之,有空心台所相近百步之内者,俱以空心台充墩。大约相去一、二里,梆鼓相闻为一墩。”

戚继光还制定了传烽之法,编成通俗顺口的《传烽歌》让守台官兵背诵熟记。经过严格训练,负责传烽的守军能以烽火准确传递军情,而且迅速,一般三个时辰就可传遍整个蓟镇防线。烽火台是白天点狼粪,晚上然柴草,白天烧狼粪用烟比较明显晚上烧柴草靠火光报警。

周幽王。姬宫湦周幽王,生于前795年,卒于前771年。周宣王姬静之子,母姜后。前782年继位,西周第十二任君主。前771年,灭于犬戎之手,谥号幽王,西周随即灭亡。

对周幽王其人,史家多有评说,从中可见一斑——

司马迁在《史记》中曰:“周幽王无道”“周幽王淫乱”“幽王以褒后故,王室治多邪,诸侯或畔之”“幽厉昏乱,既丧酆镐。”

刘向在《列女传》中曰:“幽王惑于褒姒,出入与之同乘,不恤国事,驱驰弋猎不时,以适褒姒之意。饮酒流湎,倡优在前,以夜续昼。”

王逸在《王逸正部》中曰:“幽、厉礼乐崩坏,诸侯力政,转相吞灭,德不能怀,威不能制。”

墨翟在《墨子》中,也忿言犀利:“暴王桀、纣、幽、厉,兼恶天下之百姓,率以诟天侮鬼,其贼人多,故天祸之,使遂失其国家,身死为僇于天下,后世子孙毁之,至今不息。”

褒姒。《史记》作襃姒,《列女传》作褎姒,生卒年不详,姒是她的姓,褒国即今陕西汉中人,周幽王姬宫湦第二任王后,太子姬伯服的生母,周平王姬宜臼的后母。

前779年,周幽王攻打褒国,褒国兵败,献出褒姒乞降。周幽王得到褒姒后,对她很是宠爱。前778年,褒姒为周幽王生下儿子姬伯服。从此周幽王对褒姒更加宠爱,最后竟然废黜王后申后和太子姬宜臼,而立褒姒为王后,姬伯服为太子。

前771年,申后之父申侯联合鄫国、犬戎攻打周幽王,周幽王、姬伯服被杀于骊山之下,褒姒被犬戎掳走,从此下落不明,西周灭亡。

犬戎。其国都城位于今甘肃省静宁县威戎镇。到西周末期,由于周幽王废嫡立庶,申侯联合缯国、西夷犬戎攻打周幽王,结果周幽王被犬戎攻杀,幽王的宠妃褒姒被掳,都城丰、镐被犬戎占领。曾经强盛一时的西周王朝覆灭。

犬戎一词是旧时对我国少数民族的称呼,是古神话传说中的人种,系游牧民族。当时的犬并不像现在这样完全脱离狼的状态,那时的白犬如狼一般凶猛。犬戎族人的图腾为狼,但家中的犬又是家中的一分子,非常尊敬它,故取名为“犬戎”。

1.古族名。戎人的一支。即畎戎。又称 畎夷、犬夷、昆夷、绲夷 等。《左传·闵公二年》:“虢公败犬戎于渭汭。”《国语·周语上》:“穆王 将征 犬戎。”《史记·宋微子世家》:“周幽王为犬戎所杀,秦始列为诸侯。”

2.旧时对我国少数民族的蔑称。唐杜甫 《扬旗》诗:“三州陷犬戎,但见西岭青。”浦起龙 心解:“谓上年十二月高适在事时,吐蕃陷松、维、保三州。”唐薛逢 《开元后乐》诗:“一自犬戎生蓟北,便从征战老汾阳。”

3.对外国侵略者的蔑称。清黄遵宪《述怀再呈霭人樵野丈》诗:“鼠盗忽窃发,犬戎敢相逼。”

4.古神话传说中的人种。《山海经·大荒北经》:“大荒之中,有山名曰融父山,顺水入焉。有人名曰犬戎。”

5.传说中的国名。详“犬封国”。犬戎:古代族名,非猃狁,古代活跃于今陕、甘一带。

到周幽王时期,幽王烽火戏诸侯,以军国大事为儿戏。被犬戎族趁机攻杀,幽王的宠妃褒姒被掳,都城丰、镐西北被犬戎占领。强盛三百五十二年的西周由此覆灭。后来为天子牧马的秦国,凭借着多年和游牧民族对抗的优势,参与了平乱,从此走上了争夺天下的大舞台。

至春秋初期,犬戎的一支北迁到蒙古草原,成为蒙古草原最早的游牧民族之一。突厥、蒙古皆以狼为图腾,或许是有犬戎遗部融入其中的缘故。因此,但凡研究中国周边的游牧民族,以及其精神、图腾,一般须从古匈奴荤粥和犬戎开始。

根据文献记载,犬戎族就是自称自己的祖先是二白犬,并以白犬为图腾的西北最古老的游牧民族,属于西羌族,是炎黄族先祖的近亲。

早在炎黄时期,犬戎族就是炎黄族的劲敌。《后汉书》就有记载:“昔高辛氏有犬戎之寇,帝患其侵暴,而征伐不克。”高辛氏就是黄帝的曾孙,尧帝的父亲。

此后,犬戎便成了华夏民族的劲敌之一。直到唐朝,中原民族还把一切西北游牧民族统称之为“犬戎”和“戎狄”。在唐代宗年间,太常博士柳伉上疏说:“犬戎犯关度陇,不血刃而入京师……”在唐德宗年间,大臣柳浑对德宗说:“戎狄,豺狼也,非盟誓可结。”

据《后汉书》记载,至汉朝,在原来犬戎活动范围内,曾出现一个人口众多的西戎白狼国。到东汉明帝时,“白狼……等百余国,户百三十余万,口六百万以上,举种奉贡,”自愿归属东汉。白狼王还命人作诗三首,合称《白狼歌》,献给东汉皇帝。

因此,白狼国就是犬戎国的变种,白狼王就是犬戎的后人,而白狼族崇拜白狼,并以白狼为图腾的部族。白狼国的存在,也可以证明犬戎所崇拜的白犬很可能就是白狼。

据史料记载,犬戎族极为野蛮凶悍,其母族——古羌族也崇拜犬图腾。《资治通鉴》第一百九十卷里说:在唐朝初年有“白简、白狗羌并遣使入贡”,而且,唐还“以白狗等羌地置维、恭二州”。这说明古羌族也崇拜白犬。

实际上,从民族归类上看,犬戎族就是西羌族。许慎在《说文解字》中说:“羌,西戎牧羊人也。”因此,犬戎就是西羌,西羌包含犬戎。那么以上所说的“犬戎”“白狗”和“白狼”等族,都是西羌族无疑了。由此可以断定,西羌族是以白狼或白犬为图腾的游牧民族。

西周中期以来,随着周王朝实力的削弱,共、懿、孝、夷四王仅能守成,唯独西北地区的戎狄逐渐兴盛。特别是猃狁,对周朝的形成了强大压力,不时骚扰、入侵、掠夺。

周宣王时期,经过一段时间的积蓄力量,宣王命尹吉甫、南仲等出军征伐猃狁,取得很大胜利。但到了周宣王晚年,周王朝再次重现衰落的现象。

周幽王即位,以好利的虢石父为卿,国人皆怨。废去申后,即申侯之女及太子宜臼,改立褒姒为后,子姬伯服为太子,并拟问罪申侯。

周幽王十一年,即前771年,申侯联合缯,即今山东枣庄东,和犬戎军队大举进攻西周都城,即丰镐两京,在今西安以西。

周王室卫队毫无战斗力,一触即溃。周幽王无奈,携新任王后褒姒及太子伯服仓皇出逃,终被犬戎军队追上,并被杀死于骊山脚下。至此,西周灭亡。

随后,晋、郑、卫、秦等诸侯联军将犬戎军队打败,拥立宜臼为大周天子平王,迁都雒邑,即今河南洛阳,史称“东周”。犬戎也终被秦国所灭。

(本文素材均来源于网络,如有发现侵权者,敬请及时告知,将立即予以删除。至诚感谢!)