汉字被公认为世界上最难学的文字(没有之一)。不然,在古代中国也不会有那么多得文盲。

明朝末年,西方大批的传教士来到中国,为了过语言关,他们就用拉丁字母给汉字做标注,慢慢地,他们就总结出出一套标准的方案出来。意大利传教士利玛窦和法国传教士金尼阁先后出版过用拉丁字母给汉字注音的字汇书籍,用于供当时的外国传教士使用,而并没有在中国人当中传播。

到了鸦片战争后的近代,一大批仁人志士从“天朝上国”的旧梦中惊醒,他们开始寻求教育普及的救国策略,在时人看来,教育不能普及首先在于汉字的繁难,因此,一场“切音字运动”孕育而生。

在当时“切音字运动”中主要存在三种方案:

一、用汉字部首作为拼音符号

二、用速记符号作为拼音符号

三、用拉丁字母作为拼音符号。

在当时以及之后的民国时期,拉丁字母方案都不是主流,当时大家都倾向于以部首作为拼音符号的方案(注音字母)。

五四新文化运动时期,有人提出更激进的主张——废除汉字,改用罗马字母的拼音文字。但是这种主张毕竟只是少数人的狂热,得不到大多数人的支持。但是在1923年,中华民国教育部还是组织了“国语罗马字拼音研究委员会”。1932年,民国教育部公布的《国音常用字汇》,用注音字母和国语罗马字两式对照。但是,国语罗马字始终没有在社会上流行,它的影响也远不如注音字母。

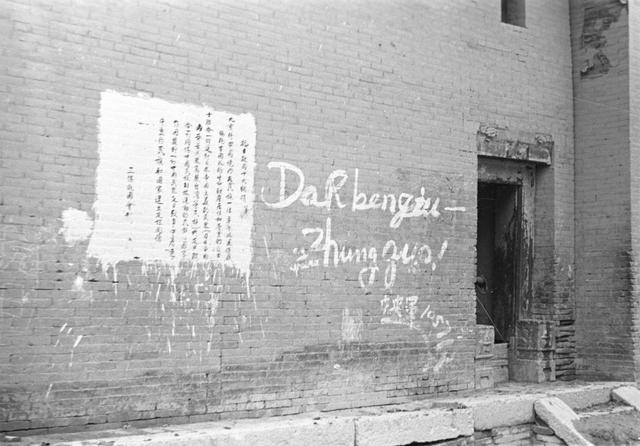

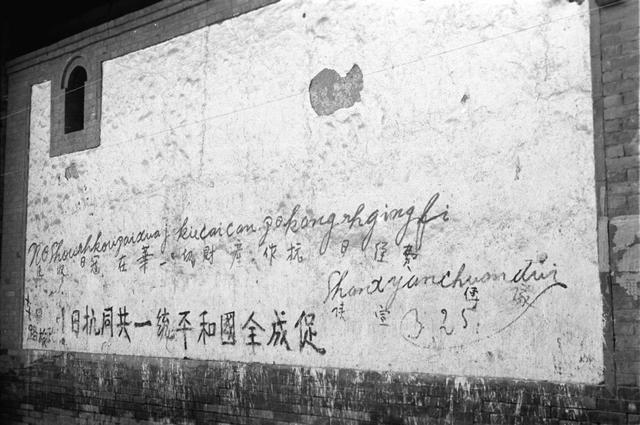

在国语罗马字运动稍后,我国还兴起了拉丁化新文字运动。中国的拉丁化新文字是20年代末30年代初在苏联创制的,其最初的目的是为在苏联远东的10万华工中扫除文盲。于是,在苏联的中国共产党员瞿秋白、吴玉章、林伯渠、萧三等人与苏联汉学家龙果夫、郭质生合作下,研究出了拉丁化新文字。1930年,瞿秋白又出版了《中国拉丁化字母》一书,引起很大反响。之后,拉丁化新文字在解放区被成功推广,并取得了良好的效果,解放区各个宣传墙面都能看到拉丁新文字和白话文字同时出现的画面。

解放区的拉丁文字宣传标语

解放区的拉丁文字宣传标语

新中国成立后,在中央文字改革委员会的领导下,周有光等几位语言专家经过长期的研究探索,不断地总结历史经验。到20世纪中期,终于创制出一套既实用有效又能与国际接轨的注音工具——采用国际通用的拉丁字母来注音的《汉语拼音方案》。此方案经过第一届全国人民代表大会第五次会议审议通过,并于1958年2月11日正式公布并实施。

另外,新中国成立后,不少少数民族的文字也通过拉丁化的形式被创立或者改良,壮族的现代壮文就是其中一例。1955年,在南宁召开的壮文工作会议上决定:以北部方言为基础,以武鸣县的语言为标准音,创制壮文。根据该决定,1955年12月制订了壮文方案,经过2年的试行、修改后于1957年由政务院批准公布推行。 1981年,广西壮族自治区少数民族语言文字工作委员会对这套文字系统作了修改,把非拉丁字母符号全部改成拉丁字母,以词为书写单位,移行时必须保持完整的音节。拼音壮文在50年代末、60年代初大力推行。

现代壮文其实就是“壮语拼音”

现代壮文其实就是“壮语拼音”