编者按:1989年3月12日,CERN的软件顾问李佑晨提交了一份计划“信息管理:一份建议书”,目的是为了更好地管理实验室的研究信息,建立一个信息管理系统。这个计划促进了万维网(WWW)的诞生。1994年,中国科学院高能所建立了中国第一台万维网服务器,并开通了第一个网站www.ihep.ac.cn。见证了这个项目的许研究员讲述了WWW诞生的历史。

万维网(简称WWW)是一种流行的互联网信息技术,起源于20世纪80年代。英国人蒂姆·伯纳斯·李于1989年成功研制出世界上第一台Web服务器和第一个Web客户端软件,将互联网的应用推向了一个新的高度,极大地推动了人类社会的信息化进程。他因“发明了万维网、第一个浏览器以及使万维网得以扩展的基本协议和算法”而被授予蒂姆·伯纳斯·李·图灵奖(2016)。

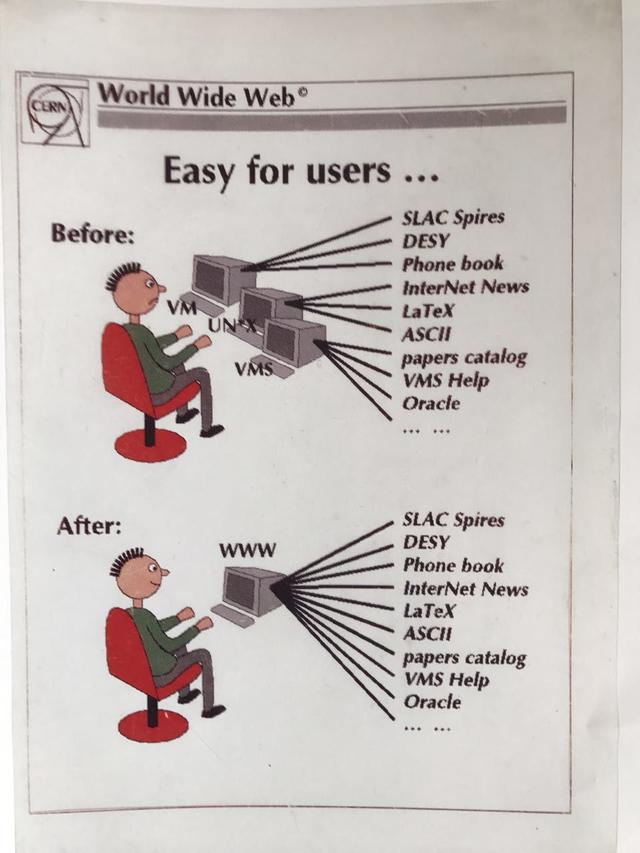

互联网的雏形早在20世纪60年代就诞生了。为什么没有迅速传播?其实很重要的原因是早些年连接网络需要一系列复杂的操作,不同的电脑有不同的操作系统和文件结构格式,以至于跨平台的信息文件只能被分割成一个个孤岛。Tim曾经用一个非常生动的图片(图1)展示了他的创意,即通过一种超文本的方法,将分布在网络上的不同计算机中的信息有机地结合起来,通过超文本传输协议(HTTP)从任意一台Web服务器传输到Web浏览器,进行无障碍的信息检索。这款名为Web的软件还可以支持图文并茂的信息,甚至允许音频和视频的分发。这就使得后来的互联网远程教育和网上购物成为现实!此外,互联网的许多其他功能,如电子邮件、远程登录、FTP、WAIS等。,也可以通过Web框架实现。

1990年12月25日,蒂姆和法国网络专家罗伯特·卡里奥在欧洲粒子物理研究所(CERN)成功演示了基于Web原理的HTTP代理和服务器之间的第一次通信。在很短的时间内,这项技术已经遍布全球。

图1蒂姆·伯纳斯·李(Tim Berners Lee)用这个图来说明WWW的想法,让不同电脑上的信息无法交流,但现在任何电脑都可以用来调用任何Web服务器上的信息库。

2004年,英国女王伊丽莎白二世授予伯纳斯·李大英帝国司令勋章。2009年4月当选美国国家科学院外籍院士。在2012年夏季奥运会开幕式上,蒂姆获得了“万维网发明者”的美誉,他本人也参加了开幕式。

根据相关资料,蒂姆·伯纳斯·李出生于英国伦敦西南部。他的父母都参与了世界上第一台商用计算机的建造。1973年中学毕业,赴牛津大学女王学院深造。1976年从牛津大学物理系毕业后,他就职于一些高科技公司,从事集成电路和系统设计的研究。1980年,一个偶然的机会,蒂姆来到瑞士日内瓦,加入了欧洲粒子物理研究所的一个实验室小组。这个实验组的组长是中国物理学家、诺贝尔奖获得者丁肇中教授。

世界著名实验物理学家丁肇中教授在基本粒子研究方面取得了一系列重大突破,独立发现了夸克的第四束缚态,即J粒子,从而开辟了基本粒子研究的新领域。在此期间,丁教授领导了欧洲高能物理研究中心的L3实验。实验组首次邀请美国、前苏联、中国和欧洲的600名科学家参与大型国际合作研究。

在那里,年轻的蒂姆接受了一项具有挑战性的工作:为了使实验组中来自世界各地的高能物理学家能够通过计算机网络及时交流和传递信息,实验组委托他开发了一款软件,让分布在各国的实验组成员能够将最新的信息、数据、设计图纸等信息及时提供给全体工作人员共享,像大家都在一起一样随时随地同步工作。早在牛津大学读物理专业的时候,蒂姆就一直在思考,能否找到一个“点”,就像人脑一样,通过神经自主传递和反应。基于这一思路,Tim经过一段时间的努力,终于编写出了第一款高效的本地访问浏览器“Enquire”,并将其应用于数据共享浏览。

1984年,蒂姆以正式成员的身份重返欧洲粒子物理研究所。他恢复了之前的工作,正式编写了世界上第一个web浏览器(万维网)和第一个Web服务器(httpd)的软件源代码。此时,蒂姆旨在建立一个全球性的信息检索系统,以彻底打破信息访问的孤立行为。1989年3月,Tim向CERN提交了一份项目建议书,建议首先使用超文本技术连接CERN的实验室。系统建成后,可以推广到全球。这个令人兴奋的提议在CERN引起轩然大波,但一开始并没有得到老板的认可。

蒂姆并没有灰心,关键是他看到了突破口,但金子总会发光的!他花了两个月的时间修改提案的措辞,最终获得通过。于是Tim弄了一笔钱,买了一台NEXT电脑,带领一群助手在上面开发系统。1991年8月6日,蒂姆建立了第一个WWW网站(也是世界上第一个网站),地址是http://info.cern.ch/.。在这个网站上,还列出了其他国家的WWW网站。互联网+超链接的绝妙创意在欧洲核子研究中心迅速传播开来。

蒂姆·伯纳斯·李

90年代初,中国建立了北京正负电子对撞机工程。为了推动中国高能物理网络环境的进一步发展,我去日内瓦的CERN进行了考察。在参观过程中,我被安排在Tim原来的办公室,有幸接触到了WWW的发明者。Tim在他的办公室门口把一只大黑蜘蛛躺在网上的照片贴了出来。他向我解释说网络也是英语的网络。他热情地推荐我参加了当年(1994年)4月10日举办的首届国际WWW技术论坛。他做了主题演讲,我亲眼看到会议充满了兴奋。每个人都感到世界上将要发生一件大事。那一天,他特意在屏幕上打出了一张世界地图,用颜色标出了曾经推广过WWW技术的国家(当时主要集中在欧美),然后他故意指向中国,预言很快就会到了。因为他知道我已经开始在我们国家使用WWW技术了。

几天后,北京高能物理研究所建立了中国第一台WWW服务器,并推出了它的第一个网站——www.ihep.ac.cn和英文网页。目前,很少有网站出现在亚洲。

那一年,我还邀请Tim在中国做讲座,但是他在世界各国的讲座都已经排满了,于是他派助手去北京介绍WWW。差不多二十年后的2013年,蒂姆第一次能够访问中国。

今天,网络之父蒂姆取得了巨大的成功。但并不像大多数普通人认为的那样,建立WWW是致富的捷径。与那些依靠网络一夜暴富的人相比,蒂姆依然坚守着自己的学术研究岗位。他那种视富贵为浮云的胸怀,真正展现了一个献身科学的学者的风范。回顾过去,我们可以看到,伟大的全球互联网事业是在无数像蒂姆·伯纳斯·李这样的先驱的无私努力下成长起来的。

在WWW 29周年之际,63岁的蒂姆发表了一封公开信,他在信中强调,当前互联网的发展似乎面临着一些威胁。蒂姆意识到网络的无穷力量将给政府、企业和社会带来巨大的变化。他预见到这项发明一旦落入坏人之手,将成为世界的灾难。有些人忙于一个又一个社交网络和线上商业平台的建设,很少去思考可能会带来什么后遗症。而蒂姆,近30年来一直在努力保护互联网的纯洁性,让他的发明更好地造福人类,尽管他从未从这项发明中直接受益。

互联网安全问题越来越显示出许多弱点,特别是在过去几年里,脸书泄露了8000多万用户的个人数据,更多的网络运营商正在试图收集个人隐私。

今年早些时候,蒂姆出席了在美国华盛顿举行的万维网基金会年会,该基金会致力于维护数字环境中的人权。他认为这是一项紧迫的任务,因为根据他的估计,到今年下半年,全球网络人口将达到40亿。随着越来越多的人在互联网上分享他们的简历、政治倾向和DNA信息,互联网将变得更强大、更有价值,但同时也更危险。

起初,WWW技术是开放的、免费的,不受任何公司或团体的控制。然而这种自由开放的精神也成为了它的软肋。现在我们几乎是自愿的让一些网商来控制我们去哪里买东西,想看什么新闻,想夸谁。

在互联网泡沫的最初几年,有人评论说中国WWW网站的出现率高于出生率。实际上,我们拥有世界上最多的用户,但也存在许多问题。说到网络安全,不得不说我们用户和运营商的安全意识还是有待提高。网络安全形势不容忽视。蒂姆对我们的担忧并不是新一波的互联网挑战又开始了。是加强WWW系统,还是采用所谓的“去中心化”架构,我们拭目以待。

来源:中国科学院高能物理研究所

温馨提示:近日,微信微信官方账号信息流改版。每个用户可以设置定期阅读订阅号,以大卡片的形式展示。所以,如果不想错过“中科院之声”这篇文章,一定要做到以下几点:进入“中科院之声”微信官方账号→点击右上角菜单→选择“设为明星”