给老人留一条“慢车道”

自2012年智能手机降价并迅速普及以来,人们经历了十年的快速技术变革。而老年人这个规模庞大,最迫切需要提高生活便利性的群体,却很难和年轻人分享到信息化发展带来的便利。这个问题已经被忽视很久了。

转变发生在过去的两年里。2020年11月,国务院办公厅发布了《有效解决老年人使用智能科技困难的实施方案》(以下简称《方案》),为探索“老龄化”之路的科技公司提供了更清晰的指引。

这种变化虽小,不易察觉,却润物细无声。在这个春节假期团聚的时刻,人们可能会发现,许多家庭都在他们的温馨时光中添加了一些片段:返乡的孩子们忙着教父母和长辈在淘宝上以“长辈模式”购物,在微信上以“关爱模式”聊天交流,在滴滴等在线叫车平台上为老人设立家庭账户等。

这背后是无数产品经理和程序员的努力,是“技术为善”的力量再一次试图推开壁垒。不容易。“适老”的科技产品不仅仅是简单的“放大字号”,还包含着如何让“科技更有爱”的深刻命题。这样一款软件所负载的,不仅仅是一行行代码的心血,更是人们的关怀、善意和勇气。

作者|陈辰

编辑|林岫

01

老年人的“数字鸿沟”

赵奶奶和老伴已经在小区门口的花坛边坐了半个小时了。在此期间,他们没有拦过一辆出租车。赵奶奶家没有直达市三院的车。以前,她陪妻子去医院复查。她女儿在网上帮忙叫车。今天,她女儿的电话被切断了,他们才发现拦一辆出租车不知何故变得如此困难。最后有一辆出租车停在路边,里面没人。赵奶奶兴冲冲走过去问,司机却说是来接别人的。

曾先生认为自己是一个前卫的老人。退休后,他经常和老朋友聚会,每周出去两三次。对他来说,7-8公里的距离正好让滴滴称之为网约车。然而,随着年龄的增长,曾先生发现自己的视力开始模糊。他担心有一天会看不清手机上的字,这意味着各种软件的使用会受到很大限制。

这是一个很自然的命题:技术进步,智能化趋势,让更多人的生活更加便利。以智能行为为例,网约车告别了在路边等车和空行驶的低效率。可以说,网约车大数据的高效匹配,很大程度上实现了司机和乘客的共赢。但另一个事实是,很少有人去关注数字鸿沟的另一面,那些徘徊在路边,不知所措的人,像被互联网抛下的赵奶奶。对于他们来说,出行方式选择的改变可能会让他们措手不及。空上的出租车永远欢迎预订的乘客。

有养老专家在接受采访时表示,60岁以上的老人普遍面临出行问题,20%-30%的老人因为遇到出行困难而放弃出行。

“老年人经常乘坐公共交通工具,但这并不意味着他们不需要出租车。早在网约车还不流行的时候,志愿者王就发现了这一点。当时她是北京雷锋车队的队长,她的电话号码刊登在城市晚报上。结果,她一天接到五六十个老人打来的约车电话,很多都是跑去医院的。她意识到大部分老一辈人都很节俭,到了打车的时候,真的经常是“急事”。

转变发生在过去的两年里。2020年,国务院办公厅印发《方案》。2021年,交通运输部召开方便老年人出行体验交流会,北上广杭、钟毅网约车公司等交通主管部门就如何改善老年人出行服务进行了深入探讨。

随着政策的出台和企业的参与,横亘在老年人面前的“数字鸿沟”正在被弥合。

02

从“把自己当成一个老人”[S2/]开始

那天的参与者有滴滴出行。

当时距离滴滴推出“滴滴老版”小程序刚好10天。该版本小程序字体大,无广告,操作简单,可实现“一键打车”。但滴滴“老人打车”产品经理韩立波觉得“远远不够好”。

“我们总是知道自己想做什么,体验可以逐步完善,但最重要的是,必须是老人自己操作的最简单的产品。”韩立波说。2020年12月底,滴滴成立了“老人打车”项目组,项目横跨多个部门。韩立波回忆说,当时内部对这个项目的讨论非常激烈,各种创意方案都被推翻了。

政策的出台将产品推向快车道。不过在此之前,滴滴在服务老年人出行方面的探索已经持续了五六年。它推出了“护理模式”和“个人支付”等产品。还尝试了“敬老热线”的设计,电话叫车,设置“共同地址”。现在人们所熟悉的这些功能,在当时已经初具雏形,但对于“老年出行”真正需求的思考,依然是简单而朴素的。

“我经常被父母叫去打车。他们会给我打电话,告诉我从哪里开始,现在去哪里。一般情况下,我会叫出租车,但如果当时我正忙着其他事情,我可能就把电话挂了。现在,他们不得不在寒风中等我。项目组的一位成员在谈到这个话题的时候,非常难过。

在多次讨论和碰撞中,第一版真正的“老年人打车”产品方案逐渐模糊:一是选择小程序,因为很多老年人更熟悉微信生态;大字体只是基础,操作步骤要尽量简单,但安全功能还是要保留...

第一个版本确定后,技术团队11天就写完了代码,“滴滴老版”小程序随即上线。并不成熟,但韩立波表示,这个版本的节目对于项目组真正重要的价值是收集反馈,熟悉老人的经历,并从中学习。

交流从朋友和亲戚开始。“如果你想挖掘出更多的东西,就问一句“这个功能有用吗?“基本上没机会,你得跟他聊聊日常生活。比如上一次旅行是什么样的?哪辆出租车让你最难受?自从开始做老人出行服务,韩立波和团里的成员就一直追着小区里的大爷大妈问问题,“先把自己当成老人”。

随着大量问题沉淀为信息,韩立波发现,年轻人所熟悉和习惯的表达方式,可能并不像他们想象的那样直观易懂。比如她有一次接到婆婆的电话,问她出租车是什么颜色。在第一版小程序等待取车的页面上,车牌后面是很大的颜色,但是婆婆并没有意识到这是车辆的颜色。她只是觉得,年轻产品设计师认为的关键信息,对老年人来说是无效的。

随着调查范围的扩大,项目组发现“从南到北各个年龄段的老人,没有一个是靠页面上的颜色来找车辆的,可以肯定这个设计有问题”。改版后他们直接用了白底黑字,但得到了用户的积极反馈。韩立波说,滴滴实际上在几个城市做了用户调研,从这个学习过程中迭代了20多个产品版本。

[S2/]03

隐藏在老年人产品中

“克制”和“选择”

在现实的产品设计中,要做到所有设计的“恰当”并不容易。“做一个投递页面很简单,但是要保证上面的每一个设置都是合适的,是非常困难的。韩立波表示,在一次又一次的产品迭代中,项目组开始深入了解老年人群体,以及他们的真实关注点。

“不要说老版是加大字号。”韩立波不喜欢这个表情。的确,老年人视力下降需要更大的字号显示,但这也意味着显示页面内容的删除。在通常的设计逻辑中,如果用户在产品页面上获得更多的信息,用户会更有安全感。“做老年人的产品,最重要的是在提供必要安全感的同时,保持克制。」

“滴滴老人打车”摒弃了地图显示,在一键叫车后、车即将到站时,选择语音播报,只在候车页面留下最易识别的logo和颜色。但小程序依然保留了紧急联系人、行程分享、110报警等功能。这是无数次访谈和问卷调查的结果,也是目前老年人最舒适的页面展示方案。“每天早上下车后把手机放在门口就行了,司机到了就有机会发出声音提醒你。项目组做过两次调查,结果显示北京的语音播报净推荐值达到了80%以上。

除了显示器和功能的简化,设计师在老化的过程中还有很多需要理解的地方。

韩立波观察了长辈们输入地址的习惯,她发现长辈们习惯完全输出自己想要的东西。“明明已经手写输入了两个字,软件也已经关联了,但是老人一定要坚持写。一个字一旦写多了,最后联想就没了。我们习以为常的AI技术帮不了老人。考虑到这一点,滴滴高级版增加了设置10个常用地址的设计。然而,他们发现老年人不愿意自愿设定共同地址,这意味着有新的问题需要解决。

每一个成熟的产品经理都知道,功能的选择往往要有所取舍,没有对错之分,对恰当性的考虑是非常微妙和微妙的。

该项目还试图为老年人提供优先调度。从产品技术的角度很容易实现,从人情的角度看似乎也很合理。然而,优先调度不仅仅是一个技术问题。隐藏的问题是公平。比如年轻人可能会着急上班,着急接孩子。如何衡量取舍?

最后,经过反复调研和讨论,滴滴决定为老年人“就医场景”提供优先派单。他们标记了总医院的地址,60岁以上老人的订单在总医院起止时,会优先叫车。这是团队经过极其慎重的考虑后最终决定的方案。究其原因,大部分老人就医可能都是急诊,这样既真正方便了老人出行,又最大化了公平。

随着产品迭代的成熟,更多灵活的细节逐渐被描述。比如,除了优先派单,软件还会为实名认证的老年用户提供一些关怀服务,比如叫车成功后给司机师傅发送语音播报提醒,告知司机这个订单的用户是老年人,希望司机师傅能给他更多的帮助比如耐心等待,帮忙提行李等。

04

学会说“老年人听得懂的话”

考虑到老年人对电话叫车的熟悉和亲切感,滴滴在全国开通了老年人电话叫车热线。在选择数字的时候,项目组找了一圈人分别用东北话、四川话、上海话、闽南话试着读,最后确定了这个记忆深刻又好听的4006881700。

回于2011年6月从滴滴在线调到老年客户服务组。像他这样内部调动的员工有很多,但是要做好老人的客服工作并不容易。

滴滴老年人打车服务的运营者洪和韩立波去年多次参与滴滴打车服务的职场监听。听完一个电话,现场最多会有11个人打分,主要筛选服务态度好,亲和力强的人。

他们曾经认为一个客服不适合这个岗位,因为她“不够耐心”,在老人不能理解的时候“觉得自己缺乏发自内心的爱”。他们在工作中接触到很多老年人,他们太了解老年人打电话进来时的焦虑和不安。

老年人客服对专业技能的要求也很高。滴滴会给老人培训一套说话技巧。第一个工作要求是让你嘴里说的话“不专业”:因此,滴滴客服的很多常用语都被抛弃了,比如实时订单、预约订单,需要用“你现在叫车吗”或者“你什么时候叫车?”“出发,目的地,然后改成“现在在哪里?”“你要去哪里?这些都是为了方便老人。

老人们重复多次,不容易听清楚的话,要由客服筛选出来,每周实时重复更新。比如不同地区的乘客描述地点的习惯不同。刚开始工作的时候,惠惠还不习惯上海人称呼门牌号为“农”。有些老人喜欢说自己在某某路路口,或者地图上找不到那个地方。“如果一个地区的多个老年用户用相似的方式描述地址,就会沉淀成一个文档,发给更多的客服,让客服更快的解决老人的问题。”

使用“电话叫出租车”的老人来自世界各地。针对方言问题,滴滴还专门设立了方言客服区。目前有粤语组和四川话组,以后会开通更多方言。

滴滴客服团队处理一单的平均时间在一分钟左右。然而,最长的一次惠惠会议持续了20多分钟。当时老人想叫车去医院,但是只有一公里的路程。对于司机来说,路程不贵,打一趟不划算,这就需要惠惠反复和司机沟通,说明情况。

惠惠觉得,在这个过程中,客服就像老人的“孩子”,她会把自己想象成帮父母叫车。

[S2/]05

让更多的老年人“走出去,看看世界”[S2/]

陈阿姨72岁,老伴74岁。她总是喜欢到处跟团旅游,只能麻烦孩子开车接送,但现在不一样了。

“有一次一大早赶飞机,我试着用滴滴的电话叫车,可以提前预约。但是第一次用的时候,很紧张。客服告诉了我车牌号,车型,车的颜色,司机姓什么,我心里还是不踏实。陈阿姨说,她提前一个小时给司机打电话,提前十分钟出门。外面正下着大雨。司机孙师傅早已在雨中等候。司机还帮她拿行李。”我帮他打伞,他告诉我不要淋湿。上车的时候,我看到他的衣服全湿了,我的眼泪在眼眶里打转。这件事一直在我脑子里。陈阿姨经常参加社团活动,做演讲,现在推荐给身边的老人。“我说我们这个年纪也在赶一个高科技,大家都笑了。」

像陈阿姨这样坐出租车当安利官的老人有很多。“老人帮老人”也正在成为一道独特的风景。

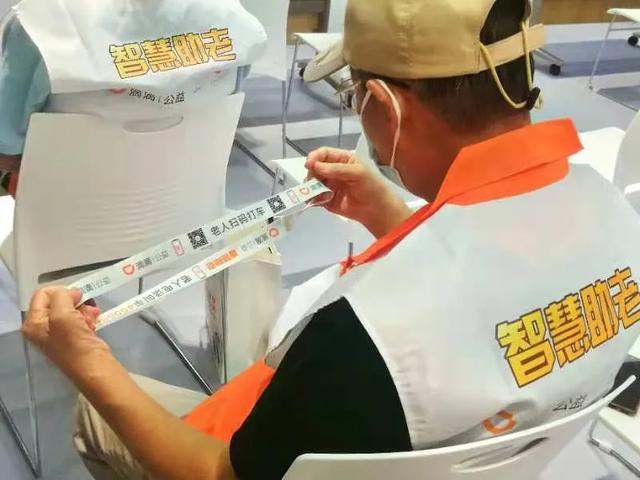

去年5月,在全国老龄办和中国老龄协会的指导下,滴滴公益基金会联合中国老年学和老年医学学会、中国老龄事业发展基金会共同发起了“智慧养老全国公益行动”。一批批志愿者走进社区,走到老人家中,手把手教老人使用智能手机挂号、打车、缴费。他们希望帮助至少20万老年人使用智能技术。

92岁的张奶奶是志愿者之一。自称“90后”的她学会了用滴滴老版,通过面对面建群、组织活动等方式教姐姐们。“智能手机最大的作用是让大家融入社会,也会让老年人对生活更有激情。张奶奶的愿望是在100岁的时候,培养100个老人“出去看看世界”。

2021年6月,“滴滴高级版”公布数据,每月订单超过240万单,而通过电话叫车的用户却隐藏在更深的数字鸿沟中,甚至没有被智能手机覆盖。老年人打车这件事本身就承载了网约车公司乃至整个社会最本质的“服务”意义,让技术服务到每一个角落,不落下任何一个用户。

随着项目的发展,韩立波越来越意识到老人旅游的价值。到了三四十岁,发现自己年龄越来越大,越来越被父亲在后面转站台时的步履蹒跚所感动。“当这样的机会呈现在你面前,去解决一直深埋在你情绪中的东西,真的很难得。」

*头部图片来源:视觉中国

本文为极客公园原创文章,转载请联系极客君微信geekparker。

极客问

你打车时经历过哪些难忘的事?[/s2/]