《世界:怪兽万物星辰空,柳宗弟著,活字文化,四川人民出版社,2021年11月。

山景所谓的妖怪都是Si 空以前看到的普通动物

既然《山景》是以田野调查为基础,以服务国计民生为目的的产品编年史或自然史编年史,那么,那些九尾三头、人面兽身、非牛非马、不伦不类的奇禽异兽,古人实际上能亲眼见到吗?在古代,有没有像这样的动物和怪物存在过?

其实山之书里没有妖怪。所谓的怪物都是我们公司空以前看到的普通动物。今天在大多数动物园和水族馆都能看到书中像外星人一样的怪物。比如上面我们讲了《南山经》中发现的一个叫“焦”(音“六”)的妖怪,可谓是集异人之大成。书中的描述是:

有一种鱼,长得像牛,住在陵墓里,蛇尾有翼,羽毛受到威胁,声音像牛。它的名字叫“鱼”,冬死夏生,吃的时候没有胀病。

它显然是一条鱼,但它的形状像牛,有蛇的尾巴和鸟的翅膀,翅膀下面有羽毛。它具有鸟类、动物、游动鱼类和爬行动物的特征,是一种完全违反动物分类学规律的怪物。这种生物不仅长相奇特,习性也很奇怪:明明是鱼,却生活在山里,冬天死去,夏天又复活。不仅打破了动物分类的界限,也打破了空(水陆)和时间(生死)之间的顺序。这种与自然秩序背道而驰、格格不入的怪物,在现实中似乎不可能存在,只能存在于科幻电影中。

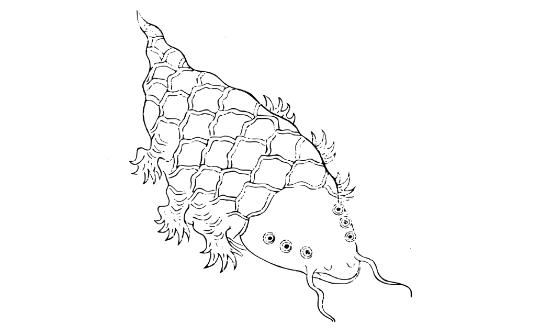

其实这个怪物不过是今天还能看到的穿山甲。

穿山甲。图片来自:美国鱼类和野生动物管理局

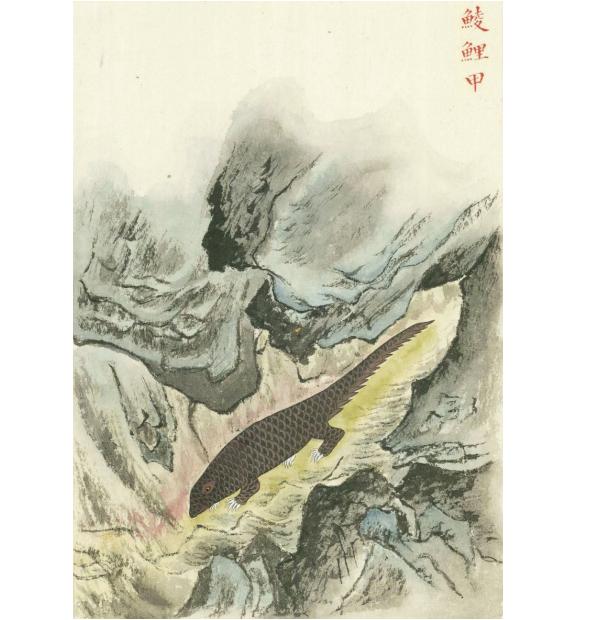

穿山甲在古籍中被称为“鲤鲤”或“龙鲤”。“鲤鲤”和“龙鲤”与“蛟”读音相近,只是同音不同音译。《山景》说:“其音如六牛,其名为角,六牛之音似六。可见穿山甲之所以叫叫叫,就是因为它们的叫声和的发音相似,和的发音很常见。古人根据穿山甲的叫声给它们命名。很多动物的名字都来源于它们的叫声,鸡叫“叽叽”,故名鸡(鸡);鸭子叫“呱呱”,故名鸭子;狐狸叫“呱呱”,所以叫狐狸;鹅,鹅,向天歌,故名鹅...山景常说,某某动物“以其名自称”,“以其名自称”,正是这个意思。

如《南山经》曰:“有鸟,似枭,四目耳。他们的名字叫清,他们的声音也叫。”这种鸟的名字叫气,“它以自己的编号自称”,可见它的声音与气的发音相近。《北山经》云:“有鸟,状如母雉,面向人。见人就跳,叫思齐,叫自己。”这只鸟的名字叫思齐,“它自称”,可见它的叫声与思齐的发音相似。自然界的生物有多种声音,古人根据各自的口音来命名,所以每种生物都有自己的名字。

对山景穿山甲的“怪异”描述,都是基于仔细观察和客观描述:穿山甲的体型与牛相差甚远,但穿山甲头小、背鼓,与牛的外形有些相似,所以在书中被称为“像牛”;穿山甲尾巴细长,故称“蛇尾”;穿山甲全身披甲,鳞片重叠,翅膀似鸟,故称“有翼”;穿山甲鳞片间有刚毛,身体两侧有许多刚毛,似细羽,故称“体下羽”;穿山甲和鱼一样,浑身长满鳞片,能在水中游来游去,所以被称为“鱼”。穿山甲有冬眠的习性和装死的能力,遇到人就卷成一团装死,所以叫“冬死夏生”。可见,与穿山甲相比,山景的描述完全没有根据,没有出处,完全是因为对穿山甲的实际观察。

♫ ♫.

穿山甲以蚂蚁为食,所以擅长打洞。即使是坚硬的岩石也无法打败它,所以俗称穿山甲。山景说“食物中没有肿胀”,这意味着吃穿山甲可以消肿。古人认为穿山甲善于打洞、吃蚂蚁,自然可以打通体内的堵塞,吃体内的虫子,所以中医常用穿山甲入药,消痈消肿。据《本草纲目》李时珍记载,穿山甲“疏通经络,流下乳汁,消痈消肿,排脓排血,通窍杀虫”,意思是:经络不通,吃穿山甲;产妇奶水下不来,吃穿山甲;消痈消肿,吃穿山甲;疖子里的脓血排不出来,吃穿山甲;肚子里有虫,吃穿山甲...最终吃到了曾经遍地都是的穿山甲,以至于我国最近不得不把穿山甲列为一级保护动物,禁止入药。

通过类比熟悉的动物拼凑出来的外星“怪物”

穿山甲,一种熟悉的动物,现在已经成为网络名人中的心爱动物。为什么会成为山海经第一怪?原因很简单。《山景》是一本自然史书,旨在记录各种动物、植物和矿产资源。在记录动物的时候,不仅要说明某座大山里有什么动物,它们的名字是什么,还要详细描述动物的长相,这样人们就可以把自己记录的名字和所指的动物对应起来。

古代博物学还没有像现代博物学那样建立起标准的分类体系、形态术语体系和描述方法,更不用说博物学绘画和摄影了。用文字描述的方式向人们介绍一个奇怪动物的长相,最简单的方式就是用人们熟悉的动物来类比描述,说它的头长什么样,身体长什么样,尾巴长什么样...就这样,它“拼凑”出了各种具有各种动物特征的畸形形状。

其实无论古今中外,人类一直都是这样介绍和描述奇特动物的。古希腊历史学家希罗多德在历史上和古罗马博物学家普林尼在博物学上经常用这种方法来描述奇异的动物。考证这些动物在现实中是什么动物,成为后来西方历史学家和博物学家的难题。其中很多被后人视为妖怪,就像《山经》中的动物被后世中国人视为妖怪一样。

法国学者埃里克·巴拉塔伊在《动物园的历史》一书中说,哥伦布发现新大陆后,欧洲的探险家、旅行家和博物学家在美洲、大洋洲等地发现了大量前所未有的动物。为了向欧洲人民介绍这些奇异的动物,他们不得不采用一种可比较的方法,借助欧洲人熟悉的动物来描述奇异动物的不同部位。于是,在欧洲人的想象中,新大陆变成了怪物出没的世界。为了满足欧洲人对奇异怪物的好奇心,大量的奇异动物或动物标本被带回欧洲的动物园、博物馆和宝库,在集市和展览上展出。1784年,一个来自麦哲伦海峡的怪物在巴黎的圣罗兰展览会上展出。一位英国女游客这样描述:

这种动物有着豹子般的脑袋,明亮的大眼睛,狮子般的牙齿和长长的胡须。头下有一对短小的鳍状肢,鳍状肢末端的鳍状肢像鹅足,爪子有力。......中间部分比较胖,堪比大狗,后面部分呈鱼尾状,两边各有一个鳍,类似于狗的后脚,但更短,末端有爪子,就像前鳍一样。它的皮肤光滑无鳞,就像鳗鱼一样,深灰色,夹杂着黑色而不是斑点。......我从未见过如此奇怪的动物。

她说的怪物是海狮,融合了豹子、狮子、狗、鹅、鳗鱼等各种动物的特征。在18世纪的欧洲,一些骗子甚至利用地理大发现引起的公众对奇异怪物的好奇心,故意用这种描述方法来“制造”怪物,吸引观众。比如1774年在巴黎,一个叫“刚刚”的怪物引起了极大的热情。据说这个怪物有俄罗斯头,大象眼,犀牛耳朵,蛇脖子,海狸尾巴。公众一个接一个地来看这些奇怪的东西,只看到一只骆驼。

你可以用《山经》里描述的方法,瞬间把任何动物变成怪物。比如猫,猫长什么样,地球人都知道。但是,如果外星人来到地球,第一次看到猫,怎么用语言向母星介绍呢?他可能会说:这个星球上有一种野兽,长得像老虎,长着人的脸,身上有豹纹,尾巴像蛇一样摆动,叫声像人类婴儿的哭声。根据它的叫声,人类称它为“猫”,养它捉老鼠。用山经的博物学语言翻译过来就是:“有猛兽,状如猛虎,人面蛇尾豹,声如婴儿,名为喵,声自呼,可养以避鼠。”

一个长着牛头、鱼身、蛇尾和两只翅膀的水下怪物

知道了这个道理,就不难看穿山经中各种“妖怪”的真面目了。我们来看看《南山经》中记载的几个妖怪:

柜子,“有鸟,状似鸟,有手,声似麻痹,名曰”,是有手的怪鸟。其实是猫头鹰,就是猫头鹰。猫头鹰的爪子真的很像人类的手。吃过鸡的人都知道,胖乎乎的鸡爪长得像人手。

瑶光山,“有猛兽,状似人,冬天挖洞蛰人,名曰‘神偷’。这是一个长得像人类的怪物,后脑勺长着野猪一样的鬃毛。它住在山洞里,冬天睡觉。其实是一只熊。熊喜欢像人一样直立,所以说是“形似人”。

吴山治“有一兽,名为法雕,其形如雕有角,其声如婴儿之声”,是角雕的一种。一些鹰和猫头鹰的眼睛上方长有两簇羽毛,看起来像两只角。因为这两簇羽毛看起来像头上的两只耳朵,所以今天叫做耳羽。

穿山甲。明万历期刊《石虫草木》,写/画。

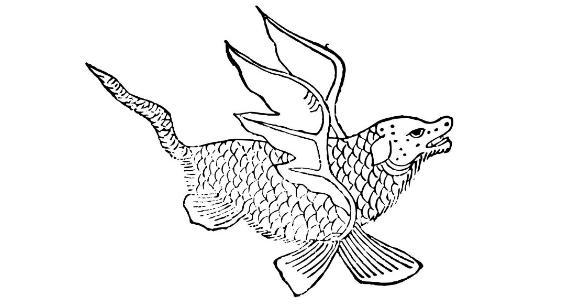

如果不明白这个道理,难免会看到很多奇怪的事情。你在《山之书》里看到的是墨菲怪兽。比如明清《山海经》的一些插图版本,就把它画成一个牛头、鱼身、蛇尾、两翼的水下怪物。你能从这些图片中看到穿山甲的踪迹吗?

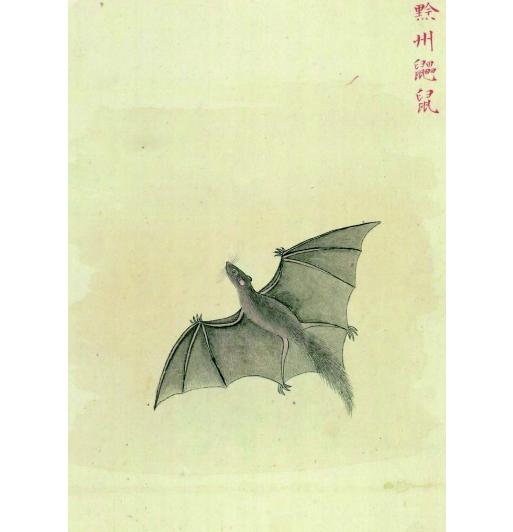

再举个例子。北山经里的丹浔山上有个妖怪。“其形似鼠,又似驼鹿之头,其声似军犬,其尾飞动,故称耳鼠。不吃就能抗各种毒。”这种野兽长得像老鼠,头像兔子,身体像麋鹿,叫声像狗的嗥叫。最奇怪的是,它是用尾巴而不是翅膀飞的。乍一看,似乎很奇怪。其实这种动物就是飞鼠。飞鼠的头像兔子,所以叫“兔头”;所谓“麋鹿体”,在指飞鼠的身体颜色时,是红棕色,我国常见的复齿飞鼠的颜色与之相近。松鼠不会飞,但四肢间有飞行膜。当飞膜张开时,它可以从高处向低处滑翔,滑翔时它毛茸茸的尾巴也张开,所以被称为“带尾飞行”。

复合齿松鼠图片来自:米尔恩-爱德华

松鼠还有一个特殊的习惯。一般动物在春天发情求偶,但飞鼠在寒冷的冬天过情人节。发情时,雄性飞鼠会发出“咕-咕-咕”的叫声,雌性飞鼠会发出“空-空-/[/k0]。在萧条的冬天,飞鼠对爱情的呼唤特别孤独凄凉。中国人都知道小学课文《郝汉鸟》中可怜的郝汉鸟。它得过且过,不肯利用温暖的天气筑巢,冬天没有房子住,就冻死了。郝汉鸟是一种飞鼠。事实上,所谓的“郝汉”根本不是寒冷中的尖叫,而是热恋中的飞鼠的歌声。此外,家蝇是筑巢的专家,通常生活在岩壁的裂缝和树洞中。冬天的时候,洞被草和羽毛堵住了,根本冻不住。人类最大的问题就是以“万物之灵”自居,总喜欢打着“同理心”的旗号把自己的先入之见投射到那些异类生物身上。

据说飞鼠可以同时分娩,完全不把分娩当回事。所以古人认为,产妇临产时,手里拿着一张松鼠皮,生孩子不会很难。《山经》中也记载了飞鼠的功效,即“不吃,可抗诸毒”,“是腹胀之意。《本草纲目》说飞鼠的肉可以治疗腹痛,大概就是来源于此。不知古人所说的胃胀是否也包括难产。

飞鼠的粪便也是中医眼中的瑰宝。如果你去看中医,在郎中先生开的方子里看到“五灵脂”,不要以为是山上的灵芝,其实是一只飞鼠拉的屎。《本草纲目》说五灵脂能解毒,包括毒物中毒和毒蛇、蝎子、蜈蚣咬伤中毒,而山景说飞鼠“能抵御各种毒物”大概当时的人已经用飞鼠屎解毒了。

松鼠。明万历期刊《石虫草木》,写/画。

上面说的是各种动物形态的怪物组合。姑且称之为“组合兽”。它们原本不是怪物,但都是大家熟悉的动物。只是因为不了解古代博物学的描述,不再用古人的眼光看待这些动物,才会把普通的动物当成怪物。

如何解释《山经》中的畸形怪物?

《山海经》里还有一种妖怪,就是那些三头六翼九尾的妖怪,不妨称之为“怪胎”。动物有四条腿,鸟有两只翅膀,鱼和蛇没有长腿,牛羊有两只角。无论什么动物,都只有一个头和一条尾巴,这是今天大家都知道的常识。但《山经》中记载了大量的多足、多翅、多尾、多眼、多角或少足、少用途的怪兽。那么,如何解释《山经》中的这些变态怪物呢?

其中一些记述可能是由于古代博物学观察的局限性。这里没有古老的动物园、自然博物馆和标本陈列室,收集和展示来自五湖四海的物种,以便动物学家或公众近距离观察附近动物的外貌。野鸟隐藏在密林草丛中,行踪不定,诡秘。人们往往只听到声音,听不到形状。即使偶尔目睹它们的形状,也无法仔细观察,因此很难准确描述它们的形状和长相。此外,野生动物的存在往往会给人们带来恐惧,所以人们在描述其形象时不可避免地混合了想象和夸张。《大戴李记》说:“平原上,望其草之高而丰者,必有奇禽异兽栖居;......山林,必有奇虎豹甜孕;万丈深渊,必有龙龙。”草,山,深林,深河,本身就很神秘。因为神秘,人们对萦绕心头的飞禽走兽产生各种不切实际的幻想,这是不可避免的。

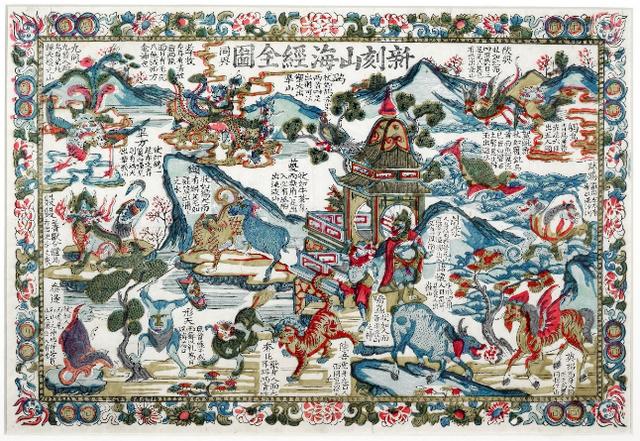

新刻的山海经地图(清代年画)。

但是,我们切不可低估古人对事物形象的观察和理解能力,轻易将《山景》中不符合我们常识的记载归结为古人的无知。有时候,无知的可能不是古人,而是自以为什么都懂的现代人。

《东山经》里有座山叫歌山。丽水流经此山,流入玉泽。丽水有一种珍珠鱼。“其形如肺四目六足珠,其味酸甜,无疖子。”这是一条有四只眼睛和六条腿的奇怪的鱼。在明清的《山海经》插图中,它被画成一条头上有四只眼睛,身体两侧各有三条腿的鱼。乍一看,这段话是废话。世界上怎么会有四只眼睛六只脚的鱼?但是,既然山景说“它的味道又酸又甜,而且很容易吃”,可见古人确实吃过这种东西。事实上,如果你早些年生活在广东、福建和海南,并参观过那里的鱼市,你可能见过这种怪物,甚至吃过它。它就是被称为“活化石”的马蹄蟹。

珍珠鱼。

中国鲎是一种腕足类海洋节肢动物,广泛分布于广东、广西和福建沿海。鲎的壳像龟的盖子,它的壳是暗红色的,所以它被称为“珍珠蚌”(“海龟”);鲎的身体由两节组成,形似肺叶,故称“肺”。马蹄蟹头胸甲两侧有一对大复眼,头胸甲前端有两只小眼,仅用于感知亮度,故称“四眼”;马蹄蟹有十条腿,这里叫“六条腿”,虽然离小姐不远。由此可见,山景对珍珠鱼的描述与马蹄蟹的外貌是一致的,所以不要低估《山海经》的真实性。

鲎。

马蹄蟹是一种非常古老的生物。最早的马蹄蟹化石属于4亿年前的奥陶纪。同代的生物不是灭绝了,就是进化了。只有马蹄蟹保持了4亿多年的原貌,所以被称为“活化石”。马蹄蟹在中国南海更常见。春夏两季的鲎繁殖季节,雌鲎和雄鲎一旦配对,就形影不离,雌鲎载着雄鲎乘风破浪,成群结队地漂洋过海。李时珍《本草纲目》记载:“每次渡海,都是背脊相对,迎风而游,扬帆而鸣。”有一次为了找马蹄蟹的图片,在淘宝上看到一个卖马蹄蟹的卖家。图片展示标有“4亿年爱情见证”。幸好李时珍没说吃马蹄蟹能壮阳,不然马蹄蟹早就吃了。尽管如此,中华马蹄蟹的数量已经大大减少,被列入动物保护目录,禁止捕捞。

鱿鱼是北山经里的鱼

《山经》记载了多种多头、多身、多肢的鱼。再来看几个。《东山经》东边有一座山,河水从山上流过,东北流入大海。河里有漂亮的贝类,还有一种鱼,“长得像乌龟,一个有十个身子”,就是一个头上有十个身子的怪鱼。这种鱼叫茨鱼,“茨鱼”就是“紫”字。茨榆是一种根和皮都是紫色的草的名字。古人用它做紫色染料,故称紫草,慈玉是“紫”的原字。古人称这种鱼为“鱼”,因为它的身体是紫色的。紫色的鱼很少,但常见的章鱼通常是紫红色的,章鱼很可能就是章鱼。

章鱼的身体呈椭圆形,头和身体的界限不明显,有八个长而粗壮的腕足,所以又叫章鱼、章鱼。因为章鱼的手腕和脚比较粗,头部和身体没有明显的区别,所以比它的长手腕和脚要小,所以它的身体会被当成头部,而手腕和脚会被当成身体。章鱼“一个头十个身”大概就是这么来的。章鱼生活在海洋里,淡水里没有章鱼。《东山经》说,水经过东边的山流入大海,说明东边的山是沿海的,东边的水与海相通,所以章鱼可以进入东边的水。

作者老家在胶东,靠海。胶东人喜欢吃海鲜。每年秋天,八卦掌糯米上市。新鲜的八段锦糯米用开水煮熟,配以小葱、姜丝、米醋,配以青岛生啤酒。这是宴会桌上常见的季节性美味。《东山经》记载了山东半岛的地理。鱼所在的水是滋水,是一条古老的河流。周人封齐国于临淄,临淄因淄水而得名。《东山经》中的记载是指山东半岛沿海居民很久以前就开始吃八幡野鸡了。不知道“汴水”是不是因为盛产“鱼”而得名。

说完章鱼,忍不住提起鱿鱼。鱿鱼长得有点像章鱼,属于头足纲海洋软体动物——章鱼。他们都有很多腕足动物,胃里有墨水,味道有点像。但章鱼体型较小,有很长的腕足和八个腕足,所以在分类学上属于八足纲。鱿鱼有长腕足和十个腕足,所以属于十足目。章鱼手腕长,肉脆,适合凉拌,鱿鱼肚子大,肉软,适合烧烤。夏天的烧烤摊怎么能少了烤鱿鱼的味道?

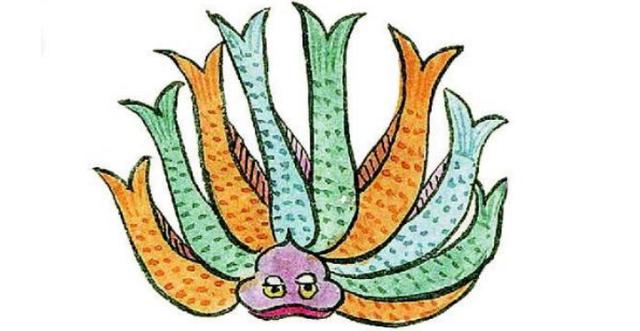

古人既然能吃章鱼,就不会放过鱿鱼。《山地经典》里有鱿鱼。“鱿鱼”这个名字来源于《山经》。北山经上有座山,彭水从中流过。“其中鱼多,似鸡赤毛,三尾六足四头”。“有”读作“你”,与“鱿鱼”谐音。“黑”这个词的意思是黑色,可以读作“黑黝黝的”。鱿鱼立马就是鱿鱼。因为鱿鱼有墨汁,古人称之为“鱿鱼”。郝懿行,清代学者,山东栖霞人,在博物学方面造诣颇深。著有《山海经》和《尔雅义疏》两部笔记,均以草、木、禽、兽、虫、鱼考证为主。我住在郝懿行胶东。我经常吃海鲜,对海鲜了解很多。所以我专门写了一本书《记录海的错误》,记录了他在家乡见过、吃过的各种海鲜动物。所以他一眼就看出《北山经》里的鱿鱼是鱿鱼。

据《北山经》记载,乌贼“形似红毛、三尾、六足、四头之鸡”,就是说乌贼有三尾、六足、四头,这就很好解释了。鱿鱼有十条腕足,鱿鱼的“三尾六足”大概就是由此而来。古人的观察不够准确。他们大概是把鱿鱼的头、腹、两个尾鳍当成了头,所以才有了“四首”的说法。然而,书上说这种鱼看起来像一只鸡。怎么解释呢?在我们的观念里,烤鱿鱼和下蛋的鸡反正和亲戚没什么关系。其实大多数人只见过冻鱿鱼或者烤鱿鱼,不应该根据它们去想象海里的鱿鱼。郝懿行对这篇文章的评论引用了同样熟悉水产的广东人的话,说“今天粤东人都说海里有鱼,壳很软,尾和脚很多,尾巴像章鱼”,可见广东人眼中的鱿鱼真的很像鸡。鱿鱼像鸡,大概是指鱿鱼在水里游的样子。至于山景,也有人说鱿鱼有红色的皮毛,这很可能是对鱿鱼身上红色斑点的误解。

《山景》的作者说,鱼“吃了可以烦恼”,吃了它可以忘记烦恼。时至今日,人们仍能意识到这一点。想象一下,炎炎夏日,在海边的烧烤大排档上,点几串新鲜的烤鱿鱼,两捆爽口的冰镇啤酒。是不是所有的烦恼和担忧都被抛到了九霄云外?

古人对动物的分类原则和我们不一样

上面说的三种多头、多头、多足、多尾的怪物,即凤尾鱼(马蹄蟹)、章鱼(章鱼)、鱿鱼(鱿鱼),都是海洋动物。动物在海洋中游荡,潜伏在水中,通常很难被人发现。当它们被渔民捞出水面时,大部分已经死亡变形,不再是活着时的样子。而且,与人们经常看到的陆生生物相比,大多数海洋动物在外形上有很大的不同,往往形状特别,手腕和脚多,尾巴多,鳍多,让人天生觉得奇怪。

古人很难直接观察到活着的海洋生物,所以在对其进行形态学描述时,难免会被歪曲和误解,也难免会将其与我们熟悉的陆生生物进行比较,比如将鱿鱼比作鸡(胶东人把外形与鱿鱼相似的鱿鱼称为海兔,但鱿鱼根本不像兔子)。后来的读者,没有亲眼所见,只根据它的文字去思考,不可避免地按照古人最初的简单描述,用空创造了许多怪物。于是,浩瀚的海洋成了各种海怪、水怪的藏身之地,被笼罩上了一层厚厚的神秘色彩。

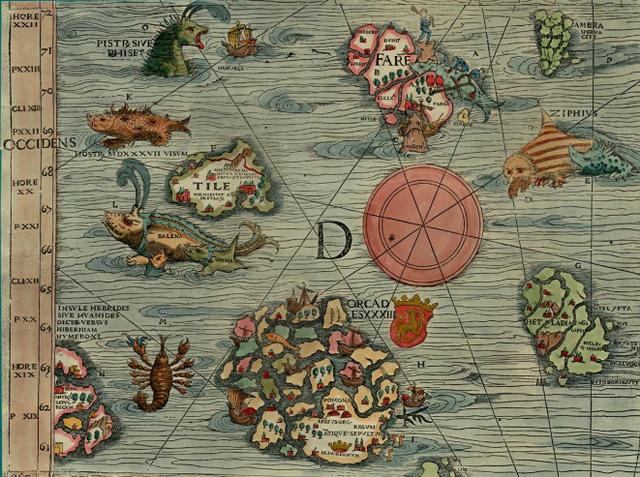

中国主要是大陆国家,所以中国妖怪主要生活在山区;希腊人是海洋民族,所以他们心目中的妖怪大多生活在海里。在他们的想象中,大海是各种海怪、水怪出没的地方。荷马史诗《奥德赛》讲述了希腊英雄奥德修斯在赢得特洛伊战争后在海上航行的故事。一路上,他和他的水手经常受到海怪的骚扰和伤害。直到西方大航海时代,西方人对海洋的地理和生物越来越了解,海洋的神秘才逐渐消散。然而,在当时西方人绘制的一些航海图和世界地图中,陆地周围的水域中经常描绘出形状狰狞、张牙舞爪的海怪。

16世纪欧洲人绘制的北欧地图中的海怪(局部),1539年。

《山经》之所以充斥着妖怪,还有一个重要原因,就是古人对动物的分类原则与我们不同。

《山经》中每一篇记载动植物形态和用途的文字,第一句总是写着“怎么会有草…………”“怎么会有木…………”“怎么会有鸟…………”“怎么会有动物…………”“怎么会有蛇……”这表明它把植物分为草和木,把动物分为鸟、兽和鱼。但是,我们不能把现代生物分类学的概念套用到《山经》中的鸟、兽、鱼、蛇的概念上。古人对动物的分类是很直观的,不仅根据外貌和形状,还根据生活环境。天上飞的叫鸟,地上跑的叫兽,水里游的叫鱼,周围爬的叫蛇,也就是所谓的飞鸟、行兽、游鱼、爬虫。

《创世纪》开篇就讲了造物主的创造。首先,他创造了天堂空,地球和海洋。第五天开始造各种生物,天上造各种鸟空,水里造各种鱼,地上造各种牲畜、昆虫、野兽,第六天造人。如果不理解古人的这种分类,把《山经》中提到的飞禽鱼蛇等同于今天所说的飞禽鱼蛇,就很容易误解《山经》的描写,把其中描写的普通事物当成不伦不类的怪物。

鱼。门区搜索书(义和团法典),约1590年。

例如,马蹄蟹、章鱼和鱿鱼都生活在水中,所以山景被列为鱼类。其实马蹄蟹是节肢动物,不是鱼。节肢动物有许多脚并不罕见,但常见的鱼并不长久。然而,山景不仅称它为鱼,还说它有六只脚。按照现代动物分类,它变成了怪物。章鱼和鱿鱼是头足纲的软体动物,它们不是鱼。今天,虽然习惯上称章鱼为“鱼”,但我们都知道章鱼不是一种普通的鱼。软体动物的头、身、尾和脚不像普通的鱼那么明显。而且它们往往有很多腕足动物,所以山经上说有十身章鱼和三尾六足四足章鱼。所以他被当成了怪物。明清《山海经》中的插图老老实实地把鱼画成十身鱼,四头六足三尾鱼。穿山甲不是鱼,但因为穿山甲和鱼一样,身上都有鳞片,所以《山经》也将其归为鱼类。世界上怎么会有一种长得像牛,住在山里,长着翅膀和羽毛的鱼?

鱼。

再举个例子。众所周知,蛇是没有脚和翅膀的,但是《山海经》中的蛇是既有脚又有翅膀的。西山经中的太华山有个叫费的。蛇,六足四翼,中山经清新山中有一条鸣叫的蛇,“形如四翼之蛇”,很容易被现代读者视为怪物。其实只要知道古人把所有像蛇一样蠕动的爬行动物都称为蛇,我们就知道这些有四条腿和翅膀的“蛇”并不是我们现在通常所说的蛇,而是蜥蜴和飞蜥。飞行蜥蜴身体两侧都有飞行膜,可以像蛇和蜥蜴一样爬行,也可以靠飞行膜滑行。事实上,山景称飞行蜥蜴为“胖子”,“胖?”即“蜿蜒”和“诱捕蛇”,原意是形容蛇或蜥蜴爬行的方式。河流在大地上蜿蜒,山脉在大地上绵延,都像蛇一样,所以可以说是“山蜿蜒”“河蜿蜒”。古人用同一个形容词给蛇、蜥蜴、飞蜥命名,说明在古人心目中,蛇、蜥蜴、飞蜥都属于同一范畴。

综上所述,可见《山经》之所以有那么多妖怪,与其说是古人以空虚构虚构出来的,不如说是我们作为读者的稀罕和陌生,缺乏像《山经》作者那样丰富的博物学知识,不了解《山经》中博物学的描写风格和分类体系,以至于在古人眼中本就不起眼。事实上,在今天的动物园和水族馆里仍然可以看到《山地经典》中的大多数奇怪的鸟类和动物。这些普通的生物之所以变成怪物,只是因为我们和古人之间的时间久远,让我们无法理解古人简单的博物学文字,无法用他们的眼光看待世间万物。山川依旧,山川中的草木鸟兽依旧,记载这些草木鸟兽的古书依旧,但人类的精神世界却几经沧桑。因此,在我们眼里,《山景》这本书呈现了一个不可辨认的世界。

归根结底,自然造不出妖怪,古人也造不出妖怪。正是文化和传统的断裂造就了这些怪物。在漫长的文明史中,在那一堆简单的书籍和卷册中,在密集而深邃的符号丛林中,这种传统的裂缝无处不在;这些无处不在、纵横交错的文化裂缝,是各种“文化误解”的滋生地,也是各种“怪物”的藏身之地。妖怪不是生活在山中,海里,或者古人的幻想里,而是生活在我们和古人之间的漫长时间里。

本文选自《世界:怪兽、万物与星辰空》,对原文略有删节和修改,标题为编者所加。本文中使用的插图都来自这本书。

作者刘宗迪

安烨

编辑罗罗东