为助力中轴线申遗,位于祠堂内的非文物建筑正在陆续拆除,祠堂西侧大厅将露出全貌。众所周知,祠堂是清廷祭祀的地方,但很少有人知道,祠堂不仅祭祀皇帝的祖先,也祭祀英雄的神灵。太庙西侧大厅是供奉英雄的地方。可想而知,当时能享受祠堂是至高无上的荣誉。能享太庙的朝臣中,汉人只有一个,那就是张。

照片由TAKEFOTO寺提供

康熙培养了三代元老

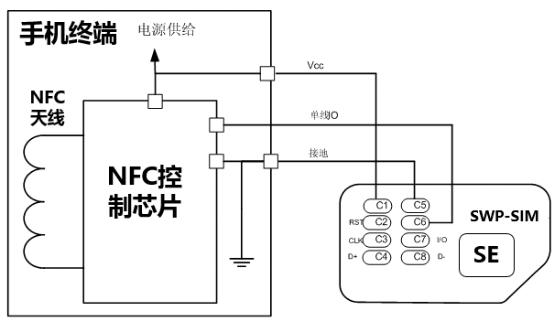

起初,祠堂只是供奉皇帝祖先的地方。后来经皇帝批准,皇后和英雄的神祗也可以供奉在祠堂里。

清代帝王庙前殿为祭祀大殿,中殿供奉努尔哈赤以下皇帝的神龛,中殿后面供奉努尔哈赤以上第四代祖先。前堂是功勋王公共享的,前堂是满臣英雄共享的。

英雄拜太庙是无上的荣耀!生于四十一年的李九世子赵白,在《猇亭杂记》卷十中专门写道“值得享受”:“凡在中外有大成就者,皆可配祠堂大典,盖齐昌上古之遗。Xi安的功臣有杨、鄂洪、费、屠公、屠公、马文香公、蒙古朝雍亲王、鄂温段公、张文和公、傅王文忠、傅文相王、昭文相公。"

纵观清朝296年的历史,有资格享受祠堂的半名大臣只有12位,而获得这一最高荣誉的汉臣只有一位,那就是三朝元老张。就连乾隆中期的刘统勋和嘉庆的王杰,都曾经作为汉人担任过内阁工头,身后的荣誉还不如张呢。

张(1672-1755),安徽桐城人,康熙朝大学士之子。张康熙三十九年(1700年)进士,授为翰林院学士,随翰林院评审在南书房值班。他跟随康熙南巡,多次巡视蒙古各部。他的父母去世了,他仍然是一个官员。

张肖像

虽然直到康熙去世前三两年,张才陆续被封为刑部左侍郎、吏部左侍郎、翰林院院士,但他始终是最高权力中心的秘书长,这也说明康熙对他的重视。

可以说,张是康熙为雍正精心准备的一位大才。雍正即位后,一直重用张。张比雍正大六岁。他们是师兄弟。张的父亲曾经是的老师,当时还是一位王子。

同门之谊促成了雍正对张的倚重。清《张传》中说:“雍正元年,命我直入南书房”,“民勤谨小慎微,尤上上”。雍正上位元年,先后增加张官职,升礼部官职,加太保太子,代理都察院,掌管翰林院学士,调任外交部官职,任四朝国史总裁官。甚至在他被授予文远馆大学的职位后,他进入了文华堂大学和保和堂大学。他还掌管着户部和吏部的大臣,一度成为内阁记录。

雍正友人的临终嘱托

雍正七年(1729年)设兵部,“易云祥亲王、张、大学士蒋廷锡掌管”,“于婷定调”。(《清·张传》)张在兵部中排名第二,仅次于义亲王云翔。张长期处于机要之地,最受雍正的宠爱。雍正认为张“依旨写圣旨,学能详懂我,训诫臣民,立下大功”,符合雍正的本意。

当张生病时,雍正对他的随从说:“我的胳膊疼了好几天了,你知道吗?”?张的病不是我的臂病。会是什么呢?

张回乡祭祖,雍正送给他一块玉,祝他“万事如意”。雍正身体稍有不适,一切秘密都交给张验收。雍正加强官员管理,惩治腐败。然而,张在朝野间小心翼翼,把“言无不尽,言无不尽”作为自己的座右铭。他虽然身居要职几十年,却是“无一杆子,给百元大礼”。

任何来自他人的价值超过100黄金的礼物都将被拒绝。即使雍正关心张的贫困生活,赏赐两万两银子,但张也不敢收下。

雍正说:“你又不是大臣中的第一倡导者!”

两人“名君臣,情同朋友”。

雍正十三年八月二十三日,雍正帝离奇死亡。临终前,他为继承人皇帝做了最高人事安排:“庄云禄,太子郭云立,大学士鄂尔泰,张辅政。”(清代《史宗实录》卷159)

大银行的皇帝任命了一个照顾继任者的大臣,就是不放心,主要是因为新国王还年轻,没有从政经验。

长,否则。他即位时25岁。他是六个孩子的父亲,雍正年间开始参与政务,外出经商。可以说,当甘龙坐上龙椅时,他是一个成熟的政治家。

但雍正似乎对他并不放心,于是安排了一个“二皇子+二长老”的团队。尹璐和尹力都不错。他们是叔叔。鄂尔泰和张虽然是研究的大师,但毕竟不是皇亲国戚。

雍正应该猜到会有想法,他还采取遗诏的形式,给两位大学士加了一道护身符:“大学士张,口径纯正,服务至诚,编撰《三祖仁皇帝实录》,有独立宣传。每年都是按照指示写圣旨,知道能详细得到自己想要的东西。指导他的臣民是一项伟大的成就。鄂尔泰,大学士,忠义廉耻,只为经济好,制民抑官,绥靖边疆,是名震天下不可一世的大臣。他们两个,我可以保证他们始终不渝。日后二臣当享祠堂以示恩情。”(《清世宗实录》卷一五九,雍正十三年八月丑)

能享受祠堂是大臣的最高恩宠。张作为清朝第一任汉臣,雍正还特意将其放在满清大臣鄂尔泰之前,重点介绍了一下。

这就为乾隆皇帝起用前朝官员,尤其是汉族官员设计了一个紧箍咒。

好在这四位老臣都是聪明人,所以请辞去辅政大臣的名义,改以王的名义,管理丞相事务。是有先例的。雍正即位之初,任命王为四宰相。他们是皇帝命令的执行者,但不是皇帝的守护者。正因为雍正的最后一死,张成了清朝最杰出的汉臣。

但是,雍正对张的信任和重视是有限度的。两年前,雍正十一年(1732年)初,在云贵桂尝试“变土为流”策略的地方官鄂尔泰,回京奏时被雍正留下,被任命为保和殿大学士、军机大臣、金伯爵。这样一来,张原来的工头内阁的职位就发生了变化。这种地位的变化加剧了张和鄂尔泰之间的斗争,他们往往一天到晚不发一言,充当君主的官员和顾问。

甘龙的怀疑已经尝试了很多次

鄂尔泰与张的不和,为灵活运用它们提供了便利。每次出巡,都让张留在京为丞相办事,甚至给丞相办事大臣,甚至在一个大学士的帮助下封了三等伯爵,但总是不放心张,不喜欢就大吵大闹。鄂尔泰死后,年过七旬的张当上了满清的文武领袖,但却因此没给他好脸色看。

龙十一年(1746),张长子、内阁学士去世,对老张打击很大。第二年,张因年老多病,向祈求退休。甘龙坚持要留下来,这使他很不高兴。“卿受两朝大恩,受科举之命,享宗庙。他是不是从崇拜陈元到死才回到战场上的?”(《清·张传》)张再三央求,甘龙还是不肯:“你若是大臣,就什么都不管了,和秦、岳一般。到了年关,你就自暴自弃了。谁会回来报效国家?不可能不区分。”

不想让张离开他的视线,但他尽力让张远离政务。比如他70多岁了不用上早朝,天气异常也不用进去。他还对张作了略带侮辱性的评价,“写圣旨是他的工作”,“没有建筑白,没有赞美”“但由于他连年征战,如丁仪的古器,陈设恰到好处”。说张只是写圣旨的一个摆设,这才让张主动让出了首辅的位置。张洞悉,立即上疏请求辞官回家,这回干长准了。张邀其入宫谢恩,曰:“孟世宗遗世,当享宗祠。去年他得到圣旨,不宜让他归田赴死,怕他后面得不到更多的礼。无冠磕头,乞字为券”,这让很不高兴,但他还是“作诗三章以赠”张,表明不会更改始皇帝的遗诏。

第二天早上,老态龙钟的张因为昨天在宫里呆了一整天,累得爬不起来,就赶紧让儿子张若诚去朝里感谢黄恩。甘龙非常生气:这是先帝的遗诏,也是对我的奖赏。你不能无视我和你的先帝!“命长,传旨,责备。军机大臣傅恒和王有敦”。王有敦,这位大学同学的共同发起人,是张的得意门生。“求恩,目的未达到”,并暗中通风报信。第三天,张匆匆入朝谢恩。龙看了一下,猜到是有人走漏了消息,下令一探究竟。龙最忌讳张,非常生气,马上砍断张算的。那些嫉妒张的朝臣纷纷发言,说张死后没有资格享用祠堂。暗示张仍保留享受祠堂。这是乾隆十四年(1749年)。

第二年,皇帝的长子,皇子丁皇,病逝。第一次祭祀刚结束,就急忙邀请他回南方老家。甘龙斥责他说:作为我儿子定安王子的主人,你在葬礼刚刚结束就急着离开。君、臣、师、生之间有没有伦理常识?于是,命令他把配得上祠堂的名单给他看,让他说自己是否有资格享用祠堂。张吓坏了,请求允许享受祠堂和依法惩处。命九卿商议张是否有资格享受太庙,并决定玩弄乐器。

朝臣见了乾隆皇帝的遗愿,一致同意将张移出太庙,奏称乾隆。皇帝以此为借口,在张死后享受太庙待遇。后来又曝出张的亲家朱权曾卷入案,乾隆皇帝下旨惩处张,“把历年所颁之物如数奉还”,并查其在京住所。张的门生王有敦等也受到了处罚。

乾隆二十年(1755年)春天,83岁的张病逝。乾隆皇帝做了一个怀念旧臣的手势,赦免了张的罪,说:“有这种见识,只是他没见过。我会遵照圣旨,让它值得享受。俗话说,我以于婷之言为戒,为于婷而惜。”谥号文和授予他享受祠堂的权利。

终于完成了雍正的遗愿,让张的牌位进入安的太庙,享受帝王般的祭拜,这比第六世祖、礼部第一亲王戴珊早了23年。《小婷杂记》卷十《共享》说:“东朝诸王,立国之初只有武功郡王等四人共享,并盖有各自独有的继承人。雍正年间,曾封为宪亲王。龙戊戌运动后,我潜心创作各种君王的巨著,却乐此不疲。因令加祭王、王、郑、王、苏、柯钦等,亦在东。”

“乾隆戊戌变法”,即乾隆四十三年(1778年),戴珊、多尔衮等王公,因其为建立大清王朝,开拓新的疆域而英勇作战,被封为太庙。而英雄序列,绝大多数都是为战争立下汗马功劳的,就是鄂尔泰也稳定了西南,维护了国家的主权。只有从未离开过寺庙的张能够进入,主要是因为他与的特殊友谊和一份遗诏,否则乾隆皇帝绝不会为他安排。