本报记者陈进路

现在聊城人的生活水平有了很大的提高,衣着越来越讲究,款式也越来越新颖。“现在的年轻人可能想不到,上个世纪,他们的祖先冬天穿的是大排扣棉袄,裤裆棉裤,所以他们不在乎自己长什么样,只要不冷就行。”12月10日,70多岁的聊城市民王说。

带头巾的民间绘画。王发合作

好用又方便的“土裤子”“以前生活条件不好。孩子出生后又拉又尿。没有太多的衣服可以换,也没有尿布。我该怎么办?老人让孩子穿‘土裤子’。”王说,大多数50年代和70年代出生的孩子,尤其是那些出生在农村地区的孩子,穿的是土裤子。从上世纪80年代开始,孩子出生后穿土裤的情况越来越少。

在聊城民间文史学者刘洪山的印象中,孩子出生前,家里会缝制一个大约两英尺(1英尺=33.3厘米)长、一英尺宽的布袋,顶部因为接触到孩子的脖子,会剪成凹形,两边各留一个袖口给孩子穿。里面有沙子,可以及时吸收孩子的尿液,大便可以暂时用沙子覆盖,没有异味,这样即使孩子穿了土裤也不会弄脏衣服或者床。一条土裤子,老大穿老二,甚至有的土裤子可以七八个孩子穿。孩子出生前,家里人先找沙子“矿”,把沙层挑出来,挖出来晾干,再用细筐筛一遍,然后存放在瓦罐或砖基的池子里。用的时候把土放在煮饭后存放土的盒子里放在烤箱腔里,或者烧块砖把土加热,一天换两三次。“那时候只要看到谁在胡同里或者院子里晒沙子,就知道这户人家要生孩子了。”刘洪山说。

刘洪山说,那时候人少的家庭,父母给孩子穿上土裤子,用纸或者稻草把一个好看的东西绑在孩子身边让孩子玩,父母去打工挣工分。有时候孩子在裤子里饿得嗓子都哭哑了,有时候哭着在裤子里睡着了。很多孩子穿土裤一直到一岁多,甚至有的孩子穿到从土裤上爬起来裸奔去赶鸡。

儿童民间绘画。王发合作

冬天初春,大人有空空闲的时候,有的家长不让孩子穿土裤,把七八个月或者一岁多的孩子抱在怀里。从孩子的大姐姐到爷爷奶奶,都可以穿上棉袄,棉袄或者小棉袄,小帽子。孩子的腿伸在大人的肋骨之间,坐在大人的大裤腰上,盖着大裙子,外面包一个小花床垫,系一条大皮带。孩子体温温暖,孩子温暖舒适,大人带着孩子会出去逛逛,在街上聊聊天。

关于揣子,在莘县退休教师王发社的民间绘画中可以找到这样的注脚:十月腊月,天寒地冻,大雪纷飞,家庭条件不好。为了给宝宝保暖,揣着孩子在小区里逛来逛去,让孩子不哭不闹。在另一张揣爷爷抱孙子的图片中,王发社用这样的文字注释:宝宝抱揣,菊花满脸开;当我老了,很难走动。孙孙一定会帮我的。

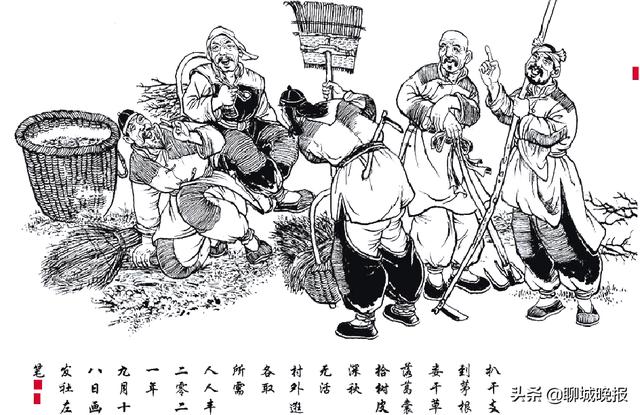

大襟棉袄和甩裆棉裤带来的温暖刘洪山说,过去人们,尤其是农村人穿的衣服,大部分都需要自己织。自己种植的棉花先用自制的脚踏轧棉机播种,称为轧棉。轧花机的上部由曲轴和铁轴组成,下部挂有踏板,用脚踩住踏板,用手拧动轴,使轴和铁轴反向转动,就能轧出籽棉,这样就能滤出棉籽,无籽棉就叫皮棉。然后将皮棉放入“洋弓”,弹出蓬松的絮状物,称为“毛子”。取一片谷壳放在干净的砖上,放一根高粱杵在上面搓成直径约1.5厘米、长25厘米的棉条,抽出高粱杵,这是一根心为空的棉棒,俗称“布吉”。接下来就是进入纺纱工序了。纺纱由自制的纺车进行,纺车通过驱动轮与机架连接,机架脚上支撑有木锭子。右手摇动轮子带动锭子转动,左手捏“布座”,抽出的棉线缠绕在锭子上成为“棉穗”。棉穗经过转弯线、上浆线、卷绕线、纤维布、嵌布,进入木织机,再经过几道工序制成布。

有了布,有经济条件或者比较讲究的人就会去染坊染色。大部分人自己买颜料染色,女人手工制作棉衣、夹克、单衣、鞋帽、袜子、床单、床垫、被子等等。

棉袄、床上用品用布在制作前要上浆,成品单衣在穿前要上浆。果肉浸泡在米汤或煮面糊汤里,揉搓后晒干。目的是沾油后方便清洗。纸浆的衣服又硬又涩,穿上盖也不是很舒服。当时没有肥皂、洗衣粉等洗涤剂,衣服脏了用草木灰洗,效果有限。去污主要靠手搓和槌打。那时候几乎家家户户都打布石,不打布石的去邻居家或者去街上的石洞打。当时所谓的“洗衣浆裳”也是无奈之举。另一种去污方法是在脏的地方糊上泥巴。为了省时省力的挑水,堆积的被褥和脏衣服都拿到外面的坑里洗。如果地方太脏,就挖一把泥糊使劲搓,把泥和脏东西一起洗掉。

上世纪六七十年代,五岁前的孩子普遍穿开裆裤,方便大小便。五岁的时候,我会系腰带,然后穿裤裆裤。中老年男女冬天穿的外套多为大排扣棉袄,棉袄两侧缝有棉扣和扣鼻。男士外套大多不扣扣子,包裹遮盖,用带子系住,既保暖又整洁。棉裤都是大裤裆,走到裤裆左右,人们就叫它“大裤裆”。他们用布带绑腰,用自制的腿带绑腿。

过去农村中老年人大多用一条毛巾裹头,称为“白羊肚巾”。现在农村的一些老人头上还戴着这种“白羊肚围巾”。

孩子的帽子多是自制的,根据动物造型模仿狗头帽、虎头帽。小一点的童帽会在后面留得久一点,叫做“擦(音)护”,有的会在前面绣上“从此幸福快乐”或者“长命百岁富贵”的字样。

那时的丝绸和农民没有任何联系。有的姑娘结婚,陪嫁一件丝绸礼服,却不知道这是不是前代传下来的婚纱。他们一代一代都不愿意戴着它。储存多年后,它们被重组,然后陪伴到女儿身边。

刘洪山说,无论是穿土裤、抱孩子、纺棉布,还是穿棉袄,都是特定历史条件下的产物。20世纪30年代中期,市场上出现了“洋布”,只有年轻男女结婚时才有幸用这种布做衣服。50年代中期,棉花由队里统一种植,农村人没有棉花织布,不够做衣服,只能用来缝缝补补。改革开放后,物质条件越来越丰富,服装开始多样化,市场上流行各种成品服装。