目前,鲍威尔面临着比沃尔克更复杂的局面——超过270%的宏观杠杆率和处于历史高位的资产价格,因此接连加息并不容易。中美货币政策分歧对中国整体影响有限,中国受到高强度跨境资本流动冲击的概率很小。

文/财经记者唐军

编辑/袁满

“等待历史性的一刻。”北京时间3月16日晚,许多人都在静静地等待美联储货币政策委员会(FOMC)的会议结果。

美国东部时间3月16日周三下午2: 00(北京时间周四凌晨2: 00),FOMC利率声明发布:将上调利率25个基点,联邦基金利率目标区间升至0.25%-0.5%。

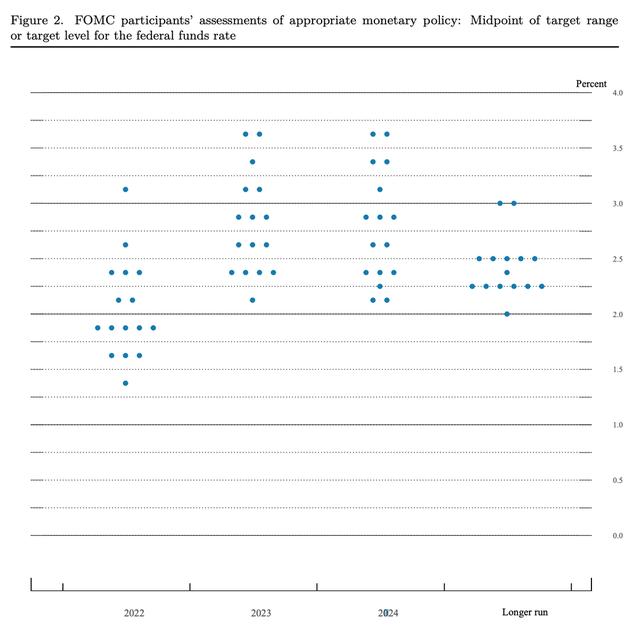

这是自2018年12月以来,美联储首次宣布加息。同时发布的位图显示,美联储官员预计今年将加息6次,即在今年剩余时间内,每次FOMC会议都将加息25个基点,年内基准利率可能升至1.9%。

前述决议发布几小时后,巴西中央银行和中国香港金融管理局选择跟进。巴西央行宣布将基准利率上调100个基点,完成连续第九次加息;香港金管局宣布将基准利率上调25个基点至0.75%。

在美联储宣布加息前不到24小时,国务院金融稳定与发展委员会(以下简称“金融稳定与发展委员会”)召开专题会议,要求“有效提振一季度经济,货币政策主动应对,新增贷款保持适度增长”。分析人士认为,中国货币政策将趋于宽松,中美货币政策将进一步分化。

在上一轮中美货币政策分化过程中(2015-2018年),中国一度出现大规模资本外流,超过经常项目顺差,外汇储备从4万亿美元下降到3万亿美元左右,人民币汇率接近“破7”,形成“资本外流-储备下降-汇率贬值”的恶性循环。在美联储此轮加息之前,一些经济学家已经呼吁货币当局抓住美联储加息之前的时间窗口,努力稳定增长。美联储加息会制约中国货币政策吗?

近日,中银证券全球首席经济学家管涛撰文指出,中美货币政策的分歧会给中国经济金融运行带来一定风险,但总体影响有限,中国受到高强度跨境资本流动冲击的概率很小。对于下一步的货币政策走势,管涛认为,在加强对国内外形势研判的基础上,坚持以我为主的宏观政策,该做的时候就要做。

宏观投资团队也写道,央行目前将更加注重保持合理充足的流动性,近期RRR降准的可能性较大。考虑到严峻的跨境资本流动形势,短期降息的担忧可能更多,但央行稳健宽松的政策基调不会因为美联储加息而改变。

事实上,早在2018年前后,面对美联储等主要央行连续加息和国内稳增长需求,央行行长易纲多次在公开场合表示,中国是一个大经济体,货币政策主要服务于国内经济,货币政策主要以“以我为主”来确定,兼顾国内经济形势和物价走势进行预调微调。

值得注意的是,管涛在近日接受《财经》记者采访时直言,“中国货币政策的窗口期不是在美联储加息之前,而是在国内通胀水平上升之前。”但通胀水平可能制约货币政策的临界点仍需测算。

“沃尔克时刻”到来,年内还将加息六次?美联储的货币政策主要锚定两大目标:充分就业和价格稳定(长期通胀保持在2%左右)。

最近,美国就业市场持续复苏。数据显示,美国2月季调后非农就业人口增加67.8万人,远超预期的42.3万人,为2021年7月以来最高,失业率降至3.8%,为2020年2月以来最低。事实上,从非农就业来看,2021年12月和1月,美国就业复苏持续好于市场预期。

鲍威尔在3月16日的新闻发布会上表示,美国2月份的失业率已经达到疫情后的低点3.8%,劳动力需求非常强劲,劳动力市场状况已经得到普遍改善。FOMC预测,美国劳动力市场将继续保持强劲,失业率将在年底降至3.5%,并保持在这一水平附近。

通货膨胀的形势不容乐观。自2021年11月以来,美国劳工部统计局公布的CPI同比增速连续4个月创下近40年新高,新公布的2月CPI同比增速为7.9%。

在前述新闻发布会中,鲍威尔承认,通胀仍远高于2%的长期目标,恢复其物价稳定目标可能需要比预期更长的时间。“强劲的需求和有限的供应导致大宗商品价格高企,而俄罗斯和乌克兰冲突带来的原油和大宗商品价格飙升将为国内通胀带来额外的上行压力。”

根据3月议息会议后公布的年度经济预测数据,美联储官员对2022年美国通胀率的预测中值为4.3%,明显高于去年12月的2.6%。与2021年12月议息会议后公布的利率预测位图相比,美联储官员目前对加息的预期也更加激进。

2021年12月的点阵图显示,18位美联储官员中没有一位认为2022年的年利率会超过1.25%。最新位图显示,参与投票的16位官员均预计2022年年利率将超过1.25%。其中,12人认为利率将超过1.75%,这意味着如果每次加息25个基点,美联储年内将加息6次。

注:3月议息会议后FOMC公布的利率预测现货图。

值得一提的是,圣路易斯美联储银行行长詹姆斯布拉德(James Bullard)在3月份投票反对加息25个基点。在他看来,美联储应该加息50个基点。在3月的议息会议前,布拉德曾多次向外界“放鹰”,认为美联储应在7月前加息100个基点,以应对40年来最严重的通胀。

事实上,在3月初的国会听证会上,鲍威尔不仅明确表示支持3月加息25个基点,还表示将“不惜一切代价控制通胀”。分析人士认为,鲍尔试图复制前美联储主席沃克尔控制通胀的路径。上世纪80年代,沃尔克因不惜一切代价用高利率抑制高通胀而出名。

然而,沃尔克的激进措施一度导致美国经济衰退和工人失业,鲍威尔反复强调,他相信美联储可以在不造成经济衰退的情况下降低通胀。前述年度经济预测数据显示,与去年12月相比,会议将2022年GDP实际增速预测下调至2.8%,下调1.2个百分点,2023年GDP预测维持在2.2%。

德意志银行首席美国经济学家马修·卢泽蒂(Matthew Luzzetti)表示,美联储在不引起经济衰退的情况下引导通胀回到目标水平是一条非常艰难的道路,而随着供应链的影响,这条道路变得更加狭窄。

管涛进一步指出,鲍威尔面临着比沃尔克当时更复杂的局面——超过270%的宏观杠杆率和处于历史高位的资产价格。“鲍威尔必须在价格稳定、经济复苏和金融稳定之间走钢丝,这不是一件容易的事情。”

此外,地缘政治冲突的阴云依然存在。鲍威尔表示,俄乌冲突对美国经济的影响具有高度不确定性,但可能在短期内加剧通胀上行压力,进而对经济活动造成压力。中信证券明明债券研究团队认为,相关冲突对美联储货币政策行动的影响仍需观察。

总部位于美国的尚波投资管理公司总裁兼首席执行官贾森·布拉迪在发给媒体的评论中说:“我认为美联储的政策将减缓经济发展。同时,由于这些政策远远落后于计划,美联储将不得不在维持低失业率和抑制通胀之间做出痛苦的选择。”在他看来,“衰退几乎肯定会发生。”

3月议息会议结果公布当天,美元指数收盘下跌0.62%,报98.3755。美股收盘走高,道指上涨1.55%,纳斯达克上涨3.77%,标准普尔500上涨2.24%。此前暴跌的中概股也大幅反弹,世纪互联涨逾80%,知乎涨近80%,金山云涨逾70%,JD.COM涨近40%,阿里巴巴涨逾36%。

“加息符合预期,甚至略低于预期,这是市场反弹的主要原因。”中泰策略研究员张文宇对《财经》表示,对于美联储年内加息25个基点甚至7次的消息,市场已经有所预期,现在大家更关心的是美联储缩减规模的时机和幅度。

2020年初疫情爆发后,美联储通过直接购买债券提振了经济,资产负债表迅速扩大了一倍多。截至3月9日,美联储的资产达8.9万亿美元。至于减表,在利率会议的声明中提到,减表将在即将举行的会议上开始,但没有透露更多细节。

在随后的货币政策新闻发布会上,美联储主席鲍威尔表示,缩减规模最早可能在5月份开始,缩减规模计划的框架将与上次类似,而且缩减规模的速度将比上次更快。

中国央行“该出手时就出手”在美联储宣布加息前不到24小时,国务院金融稳定与发展委员会(以下简称“金融稳定与发展委员会”)召开专题会议,要求“有效提振一季度经济,货币政策积极应对,新增贷款保持适度增长”。

交通银行金融研究中心首席研究员唐建伟表示:“会议强调了货币政策的'积极应对',强调了一季度的时间窗口,这意味着3月份货币政策操作的概率加大,3月份或二季度有降息和RRR的可能。”光大银行金融市场部宏观研究员周也表示,“3月有发力的可能,但如果市场预期稳定,不排除4月央行政策微调的可能。”

多位分析人士指出,中美货币政策走向进一步分化。

此前,管涛对《财经》记者分析称,中美货币政策错位可能从三个方面对中国产生影响。一是中美利差进一步收敛,从而减缓跨境资本净流入;二是美联储收紧,全球流动性拐点出现,外资加速回流美国;第三,美联储刺激政策的退出可能会抑制美国的经济复苏,从而减少从中国的进口,影响中国对外贸易的增长。

在最近的一篇分析文章中,管涛进一步提出了三条影响路径:美联储货币政策的变化引发全球金融动荡,影响中国金融市场运行;“缩水恐慌”发生在脆弱的新兴市场,影响中资机构海外资产安全;美联储收紧催生了全球流动性拐点,增加了中国企业海外融资成本。

“中美利差趋同、资本回流、美元指数上升、中美货币政策错配导致美国经济增长放缓等因素都会对中国产生一系列影响,进而导致跨境资本流动和人民币汇率波动。”管涛总结道。

从近期债市和股市数据来看,中美货币政策分化的影响已经显现。

自2022年以来,10年期美国国债收益率不断攀升,目前已超过2%,而10年期中国国债收益率已降至2.8%左右。中美10年期国债收益率持续收窄,导致海外机构减持人民币债券。

管涛指出,1月份,中美10年期国债日均收益率差为99BP(基点),环比下降38BP,中国中央结算公司统计的境内人民币债券海外净持有量环比下降36%,同比下降71%。2月份中美国债日均收益率差为84BP,跌至80 BP ~ 100 BP的所谓舒适区下限附近,较上月进一步收窄15BP。同期,境外净减持境内人民币债券814亿元(含净减持人民币国债354亿元)。

观察外资流向的另一个渠道是北上资金。Wind数据显示,3月初至17日,北上资金合计净流出592.4亿元。其中,3月7日至3月16日,北向资金连续7个交易日净卖出,合计净流出668.3亿元。

此外,一位帮助境内企业发行美元债券的员工对《财经》表示,今年境外融资成本没有明显优势,会对境内企业发行美元债券的规模产生较大影响。同时,今年是中国美元偿债高峰。届时,中国企业可能会选择在国内发行人民币债券,以替代美元债务,加速外资流出。

值得注意的是,2021年以来,外汇市场出现了美元走强、人民币走强的局面。中国外汇交易中心数据显示,2022年以来,人民币对美元升值。

对此,管涛表示,人民币近期的强势表现可能与来自欧洲的避险资金有关。“对于存在相关地缘政治风险的经济体或市场主体,人民币成为避险货币,形成了美元走强、人民币走强的市场。”同时,他也指出,“传统上,人民币是一种风险资产,而非避险资产。当外部冲击发生时,资本外流和汇率贬值的概率很大。”

尽管如此,包括管涛在内的多位分析人士对《财经》记者表示,与上一轮美联储收紧相比,中美货币政策分歧对中国整体影响有限,中国受到高强度跨境资本流动冲击的概率很小。

“美国加息对中国的影响正在减弱。”希泽研究院院长赵建告诉《财经》记者,中美贸易摩擦和疫情之后,双方的经济金融往来相对少了,现在美国相对更依赖中国的日常商品供应。具体到金融板块,中美利差已处于历史低位,a股和港股估值出现较大调整,很少空下行。因此,在赵建看来,“这一轮美联储加息可能是历史上对中国经济影响最小的一次。”

事实上,2018年前后,中美两国的货币政策正在出现分化。中国人民银行行长易纲在多个场合表示,中国是一个大经济体,中国的货币政策要考虑国际因素,但制定货币政策的原则是国内优先,以国内经济为主要考虑因素来决定,对外平衡主要通过汇率政策来实现。

2021年下半年,自美联储讨论缩减购债规模以来,包括货币政策司司长孙国锋在内的多位央行高层一直强调,央行将坚持“稳字当头,以我为主”的原则,根据国内情况把握稳健货币政策的力度和节奏,同时增强人民币汇率弹性,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器的作用。

中信证券分析师明明撰文指出,在中美货币政策出现分歧的背景下,近期人民币对美元快速贬值,资本从股市和债市流出,可能成为中国央行考虑货币政策宽松步伐的重要因素。在稳增长、宽信贷的坚定目标下,货币政策空的进一步宽松依然存在,但降息操作可能需要等待更强的催化因素和更合适的窗口。