前几天在《谁是凶手》的推文中,提到了剧组乱搞材料的一张嘴。

看后台的留言,对这种问题感兴趣的人还真不少。我今天要填一个洞。

首先给大家简单回顾一下当时的情况。

在话剧《黑仔是谁》中,小黑板前有一段关于海船案受害者的资料。

结果,莱文·胡克发现书中使用了宋茜、于和伟和克劳迪娅的照片。

我必须在这里强调:

黑板上的内容是“受害者信息”。

也就是说,在未经授权的情况下,剧组拍了几张照片,假装成“死鬼”。

对了,还是于和伟和克劳迪娅的八卦照片。它是胜利者。

虽然没什么大不了的,但是对当事人还是挺有求必应的。

在这里,顺便也普及一个冷知识:演员如果想演死人、后人、小丑之类的角色,一般会多给钱。

万一画像了,还得给红包或者红鞭子庆祝。

光给的钱就相当于装孙子被骂倒霉的精神损害赔偿。

这次《谁是凶手》擅自“杀”了几个人,真的有点说不过去。

就算抛开迷信,至少有一点可以证明:

做道具的时候,剧场真的太容易了。

然而,像《谁是黑仔》这样把照片放错位置的情况并不是个别案例。

比如港剧《失落的太阳风暴》,就因为赵本山的照片被用作遗照而被各界网友喷。

*可能铁岭的影响力还达不到香港。

此外,在《温暖的假期》中,有网友指出父母的婚纱照被剧组用作道具。

说来也巧,那张照片就是主角“早逝的父母”。

既然这种道具翻车的案例很多,那我还是跟你好好聊聊道具的事吧。

说到这里,根据直觉,道具最基本的要求当然是“真实”。

但考虑到狗王的道德天才,我决定降低标准。基本要求应该是“适合”和“严谨”。

都说看电影讲究“沉浸式观影”,道具尽可能贴合主题,这绝对是大众的基本需求。

以道具翻车的重灾区现代战争片为例,武器和服装都是紧跟时代的刚需。

1912年灭亡的清朝,装备的是1944年才进入中国的布伦轻机枪;

第四军使用的AK47……是在1947年定型的...不是,是1956年定型的国产56冲。

关于这种假到离谱的穿越行为,唯一可以论证的是,工具制造者的大脑含水量过高。

除了武器,服装的问题也一样。

发胶可以防弹,我们就不拿出来鞭尸了。

在很多描写解放战争的电影中,军官西装的小翻领其实是一个很大的错误。

我查过相关资料。从1946年开始,虽然国军的军官陆续换上了美国军服,但样式都是统一的。

国军直到1959年以后才第一次更换翻领。

*在服装上,还是我们头上的拘谨?

当然,所有的战争片都会成为道具翻身的重灾区,可能是因为观众可以参考的信息太多,而横店的兵工厂库存太少。

有些被喷的作品,部分原因是受限于客观条件。

对于比较老的古装剧和比较现代的都市剧,对道具“糊”的需求其实更高。

他们在这方面做得很好,比如长安最长的一天,大秦帝国第二第三部。

这些作品的道具组都是根据史书考证过的,花了不少钱定制道具。

这个时候再加上演技和剧本加持,看起来很有意思。

作为反例,我只举《米月传奇》为例,它与《大秦帝国2》和《大秦帝国3》发生在同一历史时期。

哦,不要问我为什么不说古代木偶,只说他们太烂了,不配。

追剧的时候,我和我原来的团队去了后宫。

但是一看到那些花里胡哨的衣服,我第一次有了弃坑的冲动。

当然后续剧情真的是“对得起”道具,让我以光速弃坑。

至于现代戏的道具和布景的选择,雷点比较多。

先说一个大家都比较熟悉的东西。现在很多职场木偶剧都是迎合...啊,不知道他们到底想迎合什么受众。

反正都特别喜欢塑造初入职场,想要钱却又拼命不给的新手。

按理说,初入职场,在异国他乡,日子应该不好过。

不会,都是穿名牌,豪宅,奢侈品满桌,857马上就来了。

看这道具设计,假的离谱。

毕竟真正经历过无助的观众,看到别人动手,就把他们送到大房子的桥上,别说感同身受,就算不在大街上骂人,也是有文化素养的。

对于我这种喜欢挑刺的观众来说,其他的已经不重要了,所以先贴个“暂停”的标签也不为过。

当然,举这些例子,可能会有朋友说我“结果导向”或者“本末倒置”。

好的书和演技给道具加分,或者不好的书和演技给道具加分。

让我给你举另一个更有趣的例子:

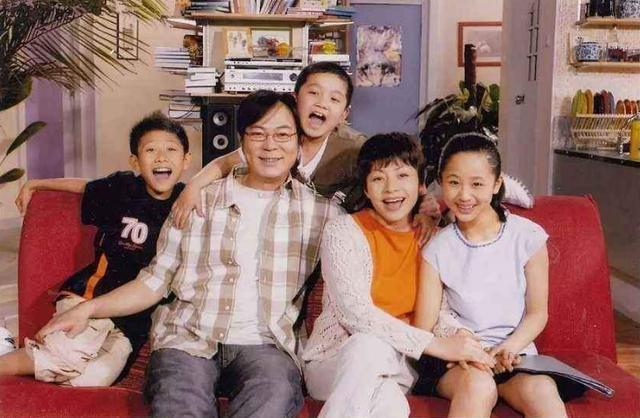

作为童年记忆,我前几天讲的《有孩子的家庭》,一直是我心目中情景喜剧的T0级别。

但自从无意中了解到“家学”之后,我开始注意到刘星的帝都四室两厅,阿迪耐克,一顿饭六个菜,一个网球拍几千块...

我不知道,我的内心发生了一些变化。

我还是觉得有孩子的家庭才是T0。

其演技、台语剧本、节奏都可以作为国产喜剧的标杆。

但说实话,我真的看不到那些表现出“没钱”和“单纯”的桥段了。

毕竟15年前那套差不多值70w的房子,真的让我玩了。

相比之下,我觉得同时上映的另一部冷门情景喜剧《不要担心长大》,虽然舞台设置粗糙,但比前者更真实。

先举这么多例子,以便做一个简单的总结。

古语有云,“始于颜值,落于才华”。

如果你不是影片中某个演职人员的死忠,道具就是一部电影在剧情开始前的“颜值”。

或者说,道具是一部影视剧的“皮相”。

很多时候,光看道具和场景就能发现很多有趣的东西。

分析一部电影的道具,可以完整的看到作品的质感。

像我上面说的几个“独眼假”,这一个属于鬼混。

这部电影是为一个寒酸的贼,或者说是一个招摇的贼拍的。不客气的说,除非你做喜剧和纯秀空,否则烂片的概率极高。

毕竟道具可以凑合着用,从哪能研究出剧情逻辑还是挺值得怀疑的。

同理,如果你能用生命去研究道具和场景,或者用生命去玩,你会有更大的概率做出优秀的产品。

从投入产出比来看,也更符合大众的直觉。

【/s2/】愿意在便道下功夫,至少说明剧方对剧本理解透彻,更愿意花钱。

退一步说,只要有足够的素材,至少可以夸下“场面值回票价”。

嗯,我们可以参考近年来的各种好莱坞电影。

比如我之前写的苏9,既有前面说的“浮夸”,也有“寒酸”。

开着破车飞出Taitai 空已经不是道具场景是否符合剧情的问题,而是蹭大众智商的问题。

如果它能简单点飞行车爆炸+投币,我大概只会说它“俗”,不会说它“烂”。

如果真的这样拍,那叫“看片子来了一种推背感,这一波不亏”,甚至会忍不住想说“叶青辉”。

可惜拍了一张屎图,是日常道具还算过得去,关键道具还算过得去,最后剧情极其可笑的模式。

说到底,还是要回到本文的观点上来。

也就是“道具要贴合剧情,要严谨”。

和开头提到的“人像”问题一样,是经典的不精确。

找工作人员拍几张照片就能解决事情,但是剧组选择了糊弄事情。

这个傻子,一开始不重要的东西,变成了大雷,可能会要了自己的命。

对于更多的创作者来说,除了写书和选演员,如何做好道具和场景也应该是必修课。

即使是快节奏的作品,剧情也要有衔接和转移,需要一段时间才能展开。

但是道具和场景观众一眼就能看出来。

方震不讲究道具。只能说,不要怪观众不凑合。

好了,今天到此为止。

据说最近好片都让我卖了七七八八,真的有点库存告急。

如果你有什么想看或想说的电影,不妨发个评论区,点一下。[/s2/]到时候一个一个说。

再见。

本文图片来自网络。

编辑:艾迪