编辑导读:要说年轻人最喜欢的网站,哔哩哔哩一定榜上有名。哔哩哔哩如此受欢迎的原因很大程度上是由于它的内容分发。笔者分析了哔哩哔哩的内容分发系统,希望对你有所帮助。

大家好,我是花生酱。

好久没更新了。首先感谢大家的关注和等待。

这三年写了很多一般的文章,有点累了。

所以趁着新工作的机会,我重新梳理了自己的知识体系,调整了自己做内容的心态。

我不会为了写作而写作,也不会挠靴子。核心还是希望能和大家有更深层次的联系和探讨,而不是只关注订阅关系。

然后,在接下来的输出部分,我想做一些深入完整的项目。让自己的内容更真实不谄媚,输出更多真实的价值。

让我们从这个开始。有点长,超过5000字。你不妨先收藏再看。

产品经理没做过内容消费产品,挺可惜的。

最近刚好有机会设计内容分发相关的产品,忍不住想看看这个领域有哪些产品比较好。

当我在哔哩哔哩拆除它时,我感到头皮发麻,许多巧妙的设计给我留下了深刻的印象。

因此,我想尝试从我所看到的来拆解哔哩哔哩的整个信息组织。

你在设计内容产品的分发体系时,一般可以参考一下。

一、拆解思路为了避免冗长,预先宣布了两个拆除界限:

首先,陈述一些基本的反汇编假设,这些假设是以下所有分析的基本元认知:

接下来,我们需要建立一个拆卸模型。从平台的角度来看,哔哩哔哩有三项责任:

即生产者、平台、消费者三边关系,分解成三个公式:

同时,由于上述假设中短、中、长视频、直播等不同内容形式存在明显差异,因此增加了另一个内容类型维度来衡量差异。

那么最后的模型是:

因此,全文将分为供给、消费、分配三个部分,每个部分以每个内容类型为下钻维度进行拆解。

二、供给:有什么内容从供给侧制作来源来看,哔哩哔哩的内容可以分为两类,一类是PGC,一类是UGC。

PGC内容中有许多单独的属性和结构化数据维度。比如哈利波特系列,有上下集、导演、核心演员等客观属性。UGC内容相对来说是非结构化的,原始属性只有上传者、账号、标题等基本属性。

PGC的发行,很像图书馆或书店的书架展览,需要非常结构化。结构是一切的基础,好的结构可以支撑好的搜索、分类搜索和推荐。

与内容依赖版权和购买的PGC不同,制片人需要利益和支持。一方面要分发内容,另一方面要促进供给,需要活动,需要话题,需要动态。

PGC和UGC的发行有两种完全不同的玩法,我们分开来看。

2.1内容的特点

PGC内容具有明显的头部效应,赢家通吃。

视频越长,PGC在头部内容中的比重越重,这是比UGC更重的业务,制作成本和收入都很高。

既然是头部全包,那就存在一个普遍问题:分头部、小众优质内容难以分发。比如就电影而言,不仅要鼓励大家看豆瓣top500,还要推荐纪录片等冷门内容。

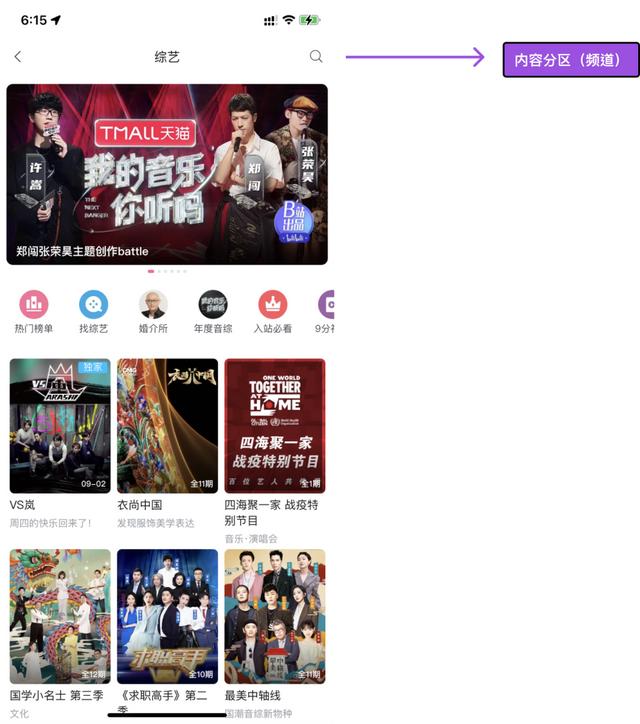

所以为了避免头部占优的问题,需要细分并给出多条轨迹。多道意味着多头。俗话说“只要领域足够小,谁都可以成为冠军”。

所以,PGC的思路是:良好的结构和精准的细分逻辑,同时每个细分需求都有清晰的搜索和推荐路径,让每个角度的头部内容都能高效分发。

2.2 ugc内容的特点

UGC内容具有独特性和稀缺性。

PGC往往迎合大众的主流审美,在最有利的领域做出顶尖的作品,容易产生审美疲劳。这时候用户心中的空洞就需要一些稀缺新奇的内容来弥补,这也是UGC的空洞之一。

UGC的另一个优势来自于亲切感。

PGC往往来自生产线和团队,自然离观众很远,很难推动观众成为制片人。而UGC则不是这样。哔哩哔哩UP owners的许多现实生活内容使制片人和观众成为朋友,并为观众提供独特的体验。

但与PGC相比,UGC的难点在于供给端。UGC生产者没有营销团队帮助他们研究和推广。所以,如何引导他们做出更有价值、更低成本、更有反响的内容,是平台的使命之一。

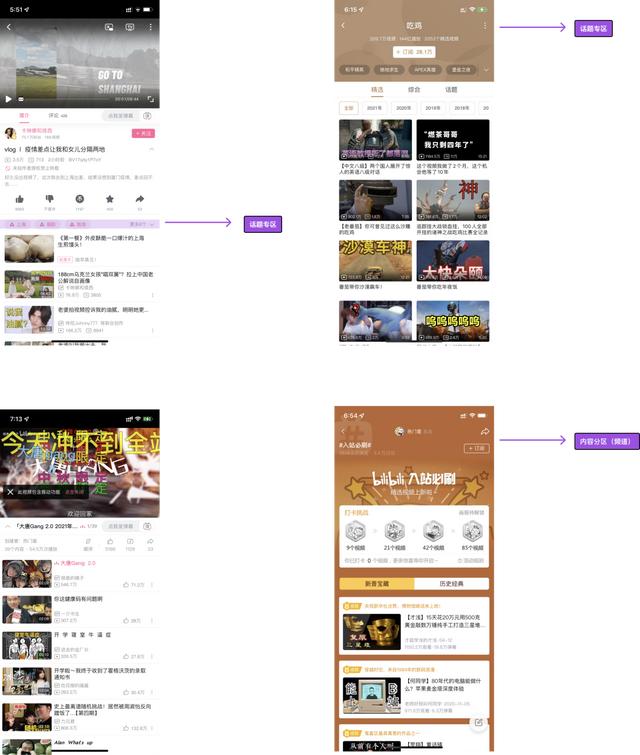

所以UGC会创造很多“场”,比如弹幕、社区、话题、专区、挑战等。每个领域都有明确的内容生产需求和导向。基于此,UGC的非结构化内容变成了半结构化,可以更有逻辑的分发,更有氛围感。

再者,UGC的优秀制作人会逐渐转向PUGC和PGC寻求更大的市场和利益,所以他们其实是互补的。本质上:

在观看一个内容的时候,TA的消费者有多少种需求,就有多少个视角和维度去拆解它,这个内容的分发结构也有多少种。

分销产品的设计有这样一个过程:

受众需求结构化→内容信息维度抽象→表示层分发结构设计

观众需求方面,看直播、看电视剧、看电影可以区分为大类,需求有明显的差异。

每种类型的维度都不一样,比如直播有一个媒介状态,剧集有上下集结构,这些都是影视不具备的维度。

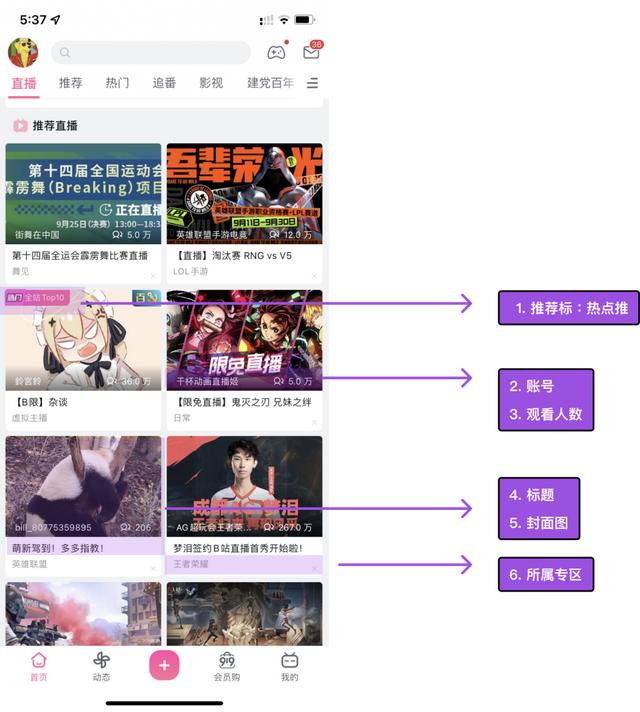

3.1如何分发直播

直播的分发对时效性要求很高,关键信息是:

直播比视频更真实,更生动,更有实时价值。同时也需要用户花费额外的成本,也就是固定的一段时间。所以从价值上来说,用户更喜欢看到内容清晰、价值稀缺的直播,才决定当时是否观看。

因此,主题、标题、画面、直播者、专区共同表达了这场直播的价值和稀缺性,而观看人数等人气指标则代表了精彩程度,可以强烈刺激观看欲望。

需要注意的是,直播结束后,也就是失去时效性后,往往会转换成一段录制好的视频,和普通视频没什么区别。

因此,具有时效性的直播不适合在话题、人气等聚合概念下进行分发,话题重在展现内容和概念的完整性,对时效性没有帮助。

同时,直播的热度不同于视频,即当前热度与累计热度之差,所以往往用当前在线人数或峰值来代替累计订阅人数。

3.2如何分发电影和电视

影视内容,一般是单集视频类型,由短到长。这种内容的分发有几个常见的链接:

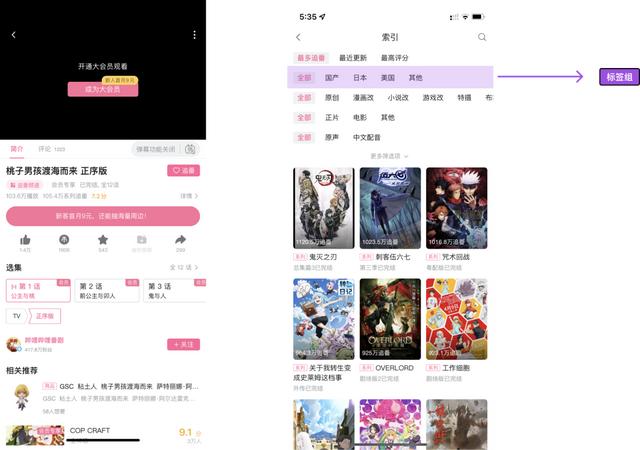

第一种是词典分发,用户往往从“所有内容”进入,按照一定的标签关系跨屏少量内容,然后比较选择消费。

第二类是兴趣搜索,用户有明确的目标,往往会通过搜索得到特定的区域,进而得到一类内容,或者精准匹配一个内容。

第三类是流行推送,一般以热播的形式出现,大家都在看。往往核心是积热、瞬间热的头部内容推荐。

第四类是个性推送,往往以猜你想看什么的形式出现。本质上是基于用户历史记录的相关推荐,包括历史行为、兴趣画像等。

3.3如何分配集合?

连续剧和话剧,除了一些细微的文化差异,都可以统称为合集。

不同于单集的影视内容,有严格的上下集关系和顺序。这与影视内容被纳入专题集是不同的:连载系列是有顺序的,而专题系列往往只是聚合而无序的。

一般来说,多集剧集会被视为一个整体,每集不会和电影一起分级排序,所以一般会单独存在一个区。

四、消费:体验怎么更好4.1短视频的上滑推荐

用户消费内容往往分为浏览和沉浸体验。

浏览是一个选择和捕捉重点的过程,通常由列表来承载。

沉浸在一个内容中是专注于观看,本质上是一个专注于消费当前内容的过程,而这个过程往往是由细节承载的。

一般都是先浏览再沉浸,完成先选后看的过程。

但有一个产品是个例外,那就是Tik Tok和Tik Tok的主广播页面没有列表页面,也没有用户选择过程。

注意,没有用户选择,不是没有选择。因为Tik Tok是由机器选择的,所以用户默认接受它并且可以跳过它。

Tik Tok可能是第一个使用详细信息页面作为列表的产品。或许在Tik Tok的想法里,内容选择并不是一个很愉快的过程,所以我们用机器来解决内容选择的问题,覆盖用户花费在列表浏览上的成本,让用户把所有的精力都投入到消费中去。

一个成功的推荐,是一种浏览的厌倦。经过多次成功推荐,用户会习惯把内容送上门,而不是再去找。

所以对于滑动推荐的交互来说,内容的唯一来源就是滑动推荐,细节是一个列表,一页一页的。在内容供给上,视频越短,推荐越精准,越适合使用这种交互方式。

4.2中的视频单排列表

如何在5分钟到15分钟内消费视频?

如果推荐池都是15分钟的中长视频,相比短视频的推荐池,用户采用、播放等操作的频率不够,推荐效果不如短视频。

同时,中文视频的内容多样性和结构比短视频更复杂。10秒的短视频可能有一套转场逻辑,但15分钟的视频可能有多次转场、首尾呼应的结构,需要更多维度进行过滤和推荐。

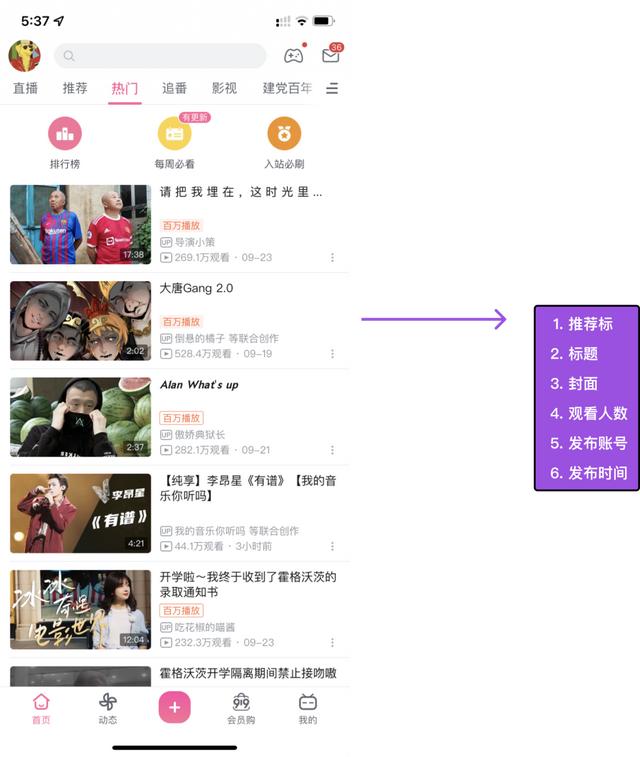

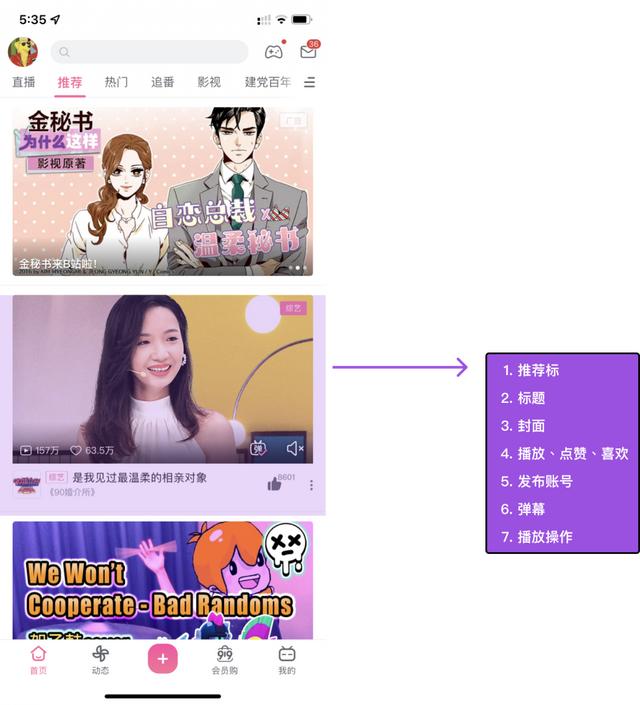

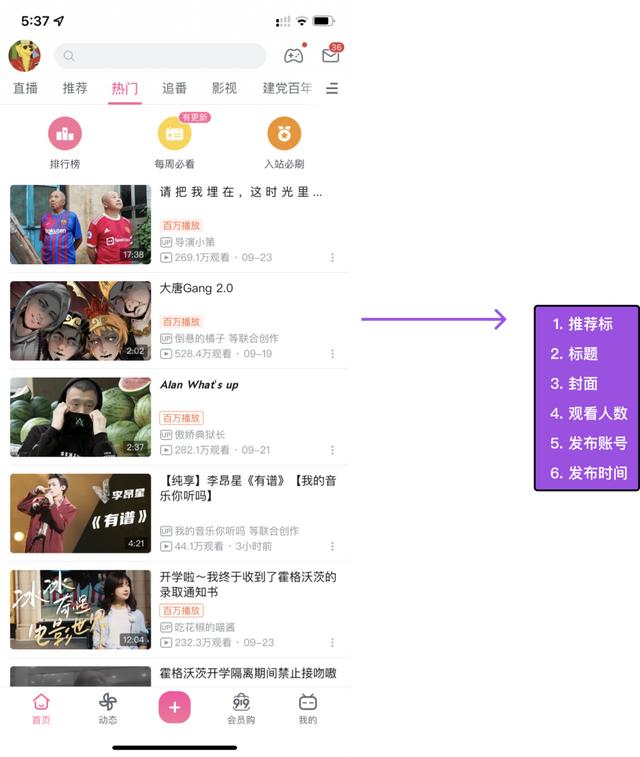

所以中文视频一般都是单列表排列,往往可以直接停留播放,兼顾用户的选择参与和消费沉浸感。这种交互比全屏滑动交互更友好,可以承载更多的信息供用户选择。用户选中后,想沉浸消费,然后进入详情页。

4.3长视频多排列表

长视频怎么分发?

在Tik Tok信息流中几乎不可能看到2小时的电影,因为它说:

所以对于长视频,尤其是电影,用户需要足够的信息进行对比分析和选择。这时,消费者端往往有三种交互选择:

流行于哔哩哔哩:单列表,不能直接玩。一页大约有6个项目。单个内容的预览信息更多,标题和描述位置更丰富。

哔哩哔哩全部内容:3个排列好的表格,不能预览。一页大约有15个项目。单个内容的预览信息不如1,但内容数量增加一倍以上,适合标准化类别下的比较(因为重要信息已经在筛选项中,所以不需要在列表中重复显示使页面复杂化)

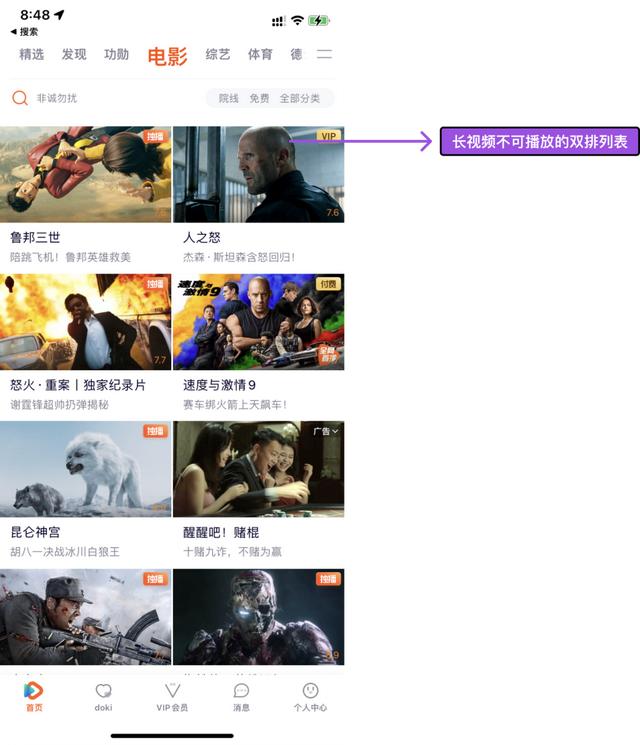

长视频APP电影频道:双排列表,无法预览,8页左右,适合文字描述较少的高质量长视频推荐。

这三种没有优劣之分,适用场景完全基于内容情境和需求:

总结一下,为什么我觉得哔哩哔哩的内容展示和分发做得很好:

这背后是从供应到配送到消费的全链路的完整思考,是系统化的产品设计。

如果说优化内容产品有什么诀窍的话,我认为:供给、分发、消费是永恒的主题。

如果有一天我们设计内容产品,不妨从这个框架开始:

六、畅想如拆解边界一节开头所述,以上实际上只是总结了PGC和UGC内容在哔哩哔哩的分布和消费情况。

这部分是哔哩哔哩内容部分最基本的信息组织方式,属于内容相关的平台能力。其完整性和清晰性可以说明PM具有很强的产品设计能力。

但是,这部分只是基础,决定了分销+消费环节的顺畅和稳定。但分发只是纽带和润滑,可以减少生态摩擦带来的衰减,增加转化,减少用户流失。内容产品的核心永远是供给和消费,两者相辅相成。

所以哔哩哔哩的核心其实是两条护城河,供给侧的创作者价值和消费侧的用户氛围:

本文不涉及这两部分的拆解。一是因为模块边界清晰,二是因为模块庞大,担心篇幅过长无法聚焦,所以后续会继续探索,到时候出续集再分享。

希望能给你提供一个新的视角和思路。

感谢阅读。

#专栏作家#

花生酱先生,微信微信官方账号:产品的艺术,人人都是产品经理专栏作家。金融行业资深产品经理,拥有丰富的职业规划和个人发展经验,涵盖产品、ERP、金融等多个领域。

本文原载于《人人都是产品经理》。未经许可,禁止转载。

图片来自Unsplash,基于CC0协议。