人类使用化妆品的历史悠久,简单自然的护肤方式在原始社会就已经出现。现在随着经济的发展,人们消费水平的不断提高,消费意识的改变,化妆品行业的发展更加广阔空,化妆品生产是经济发展中的朝阳产业。但是化妆品也分普通化妆品和特殊化妆品,你知道吗?特殊化妆品和普通化妆品有什么区别?

目前还没有对特殊化妆品安全性评价中发现的问题进行系统分析和梳理的报道。笔者结合化妆品安全性技术评价的工作经验,对一些影响产品安全性的问题进行了总结和梳理,并结合相关法律、部门规章和规范性文件对具体案例进行了分析,为化妆品的研发、相关监管部门和技术机构进行产品安全性评价提供参考。

1。与化妆品安全技术评价相关的法律、部门规章和规范性文件

1.1化妆品监管条例

《化妆品卫生监督条例》有效期至2020年12月31日,2019年国务院对其进行了部分修改。2021年1月1日起施行的《化妆品监管条例》是2020年6月16日李克强总理签署、2020年6月29日国务院正式公布的《化妆品监督管理条例》(以下简称条例)。

根据规定,化妆品是指以清洁、防护、美容、装饰为目的,通过摩擦、喷雾或者其他类似方法,涂抹在皮肤、头发、指甲、嘴唇等人体表面的日用化学工业产品。这个定义从使用方法、使用场所、使用目的、产品属性四个方面来定义化妆品。

1.2化妆品监管部门的规定

化妆品安全技术评价的参考文件除了法规性规定外,还包括一系列部门规章,如《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品标签管理规定》等,这些都是与《化妆品卫生监督条例》相配套的。随着新规的实施,配套的部门规章有《化妆品注册备案管理办法》、《化妆品生产经营监督管理办法》和《牙膏监督管理办法》。目前,《化妆品注册备案管理办法》和《化妆品生产经营监督管理办法》已经由国家市场监督管理总局正式发布。前者将于2021年5月1日生效,后者将于2022年1月1日生效。《牙膏监督管理办法》已经公开征求意见。

1.3化妆品监管文件

在《化妆品卫生监督条例》框架下,安全性技术评价所指的规范性文件包括2009年发布的《化妆品行政许可申请与受理规定》,是申请材料准备和受理的重要依据。2010年发布的《化妆品技术审评要点及化妆品技术审评指南》、《化妆品命名规定及化妆品命名指南》、《国际化妆品原料标准中文名称目录》、《化妆品中可能存在的安全风险物质风险评估指南》等一系列文件是安全技术审评的重要依据。2015年发布《化妆品安全技术规范》(以下简称《规范》),2021年发布《使用的化妆品原料目录》。前者是安全性评价的重要技术参考,后者是判断配方中是否使用新的化妆品原料的重要依据。2019年发布了《化妆品注册和备案检验操作规范》,是设定化妆品注册检验和备案检验项目、评价检验报告规范性的重要参考。

此外,国家局发布的通知、通告、公告及其解释,以及国家局发布的《化妆品监督管理常见问题解答》也是安全性技术评价所依据的参考。国家标准(如GB5296.3—2008《消费品使用说明书—化妆品通用标签》)、推荐性国家标准和行业标准也作为参考文件。

配合新规的实施,出台了《化妆品标签管理办法》、《化妆品注册备案资料管理规定》、《化妆品新原料注册备案资料管理规定》、《化妆品安全性评价技术指南》等一系列配套文件。这些文件将取代原《化妆品卫生监督条例》框架下的部分文件。

2。特殊化妆品技术评价中的安全性问题及分析

从特殊化妆品安全技术评价的实际工作中发现,与产品安全相关的问题主要有以下几种情况:产品不符合化妆品定义,产品中使用了未经我国化妆品监管部门批准的新原料,产品配方不符合《化妆品安全技术规范》要求,申报资料不符。

2.1产品不符合化妆品的定义

《化妆品卫生监督条例》第十条规定,特殊用途化妆品是指用于生发、染发、烫发、脱毛、美胸、健美、除臭、祛斑、防晒的化妆品。其中,《化妆品卫生监督配套规定》第五十六条规定的脱毛化妆品:脱毛化妆品是具有减少和消除体毛功能的化妆品。某进口蜜蜡宣称脱毛化妆品,原包装上有“面部蜜蜡”字样,宣称“摆脱面部细小毛发带来的烦恼”,在其中文标签的使用方法中,声称用于面部脱毛。这与脱毛化妆品的定义不符,超出了脱毛化妆品的范畴。因为根据《化妆品卫生监督条例》框架下的检验要求,脱毛产品需要进行汞、铅、砷、镉等理化检验项目,毒理学试验只需要进行皮肤过敏试验,物理脱毛产品需要进行微生物检验,上述试验无法保证应用于“眉周、唇周、颏周、脸颊”等部位的产品的安全性。需要注意的是,在新规及其配套文件《化妆品分类规则和目录》中,脱毛类化妆品被列为普通化妆品。在《化妆品分类规则和分类目录》功效声称分类目录中,对“脱毛”功效声称的解释和说明中,将“脱毛”解释为“用于减少或去除体毛”,在《化妆品作用部位分类目录》中,作用部位体毛“不包括头面部毛发”。因此,在新的《条例》框架下,脱毛产品进行备案,脱毛产品按照声称新功效的特殊化妆品进行监管。

某进口面膜产品,在原包装上宣称“敷于面部穴位,轻轻按压,可改善循环和水肿”。使用方法为“穴位贴敷”,与规定中“擦、喷或其他类似方法”的使用方法不一致。应用目的是“改善循环”、“改善水肿”,与“清洁、保护、美化、装饰”的应用目的不符。超出了化妆品的定义,无法判断产品的安全性。

2015年,中国食品药品监督管理局公布了《使用过的化妆品原料目录》,该目录客观收集了中国境内生产和销售的化妆品所使用的原料,共计8783种化妆品原料。2021年,国家医疗用品管理局发布了《使用过的化妆品原料目录》,收录了8900多种原料,并于2021年5月1日生效。未列入本目录的原料按新原料管理。需要注意的是,化妆品生产企业在选择列入目录的原料时,应当符合国家相关法律、标准和规范的相关要求,并对原料进行安全风险评估。

根据《化妆品监督管理条例》规定,我国首次用于化妆品的天然或者人工原料属于化妆品新原料,经国务院药品监督管理部门注册或者备案后,方可使用。化妆品新原料在中国的注册或备案需要经过严格的安全性评估,提供能证明原料安全性的毒理学评估数据和风险评估数据,有一系列申请材料支持,并经过严格的注册或备案程序。《化妆品新原料注册备案资料管理规定》对新原料的注册备案有明确要求。显然不允许在配方中使用未经监管部门注册或备案的新原料。

在安全技术评价工作中,发现注册人将列入《使用的化妆品原料目录》的原料的发酵产物等同于原料,导致配方中使用新原料的问题。发酵技术是利用微生物细胞或细胞内的酶催化反应体系对原料中的成分进行结构修饰和改造,并利用技术手段对过程进行控制,从而实现发酵产品规模化生产的技术。微生物发酵后,原料的结构会发生变化,往往会形成不同于化学合成的特殊结构,所以原料的发酵产物不能等同于发酵前的原料。如申报配方中填写的原料为“冬虫夏草菌丝体经发酵、过滤、干燥、粉碎后得到的浅棕色粉末”。冬虫夏草(Cordyceps sinensis)是中国药典第一部收载的虫草属真菌。)Sacc。它是一种中药,是寄生在蝙蝠蛾科昆虫幼虫上的基质和死去的幼虫的干燥复合体。冬虫夏草提取物被列入《使用的化妆品原料目录》,但配方实际使用的是冬虫夏草经过发酵工艺的加工品,发酵品未被列入《使用的化妆品原料目录》,属于未经化妆品监督管理部门批准的新原料。

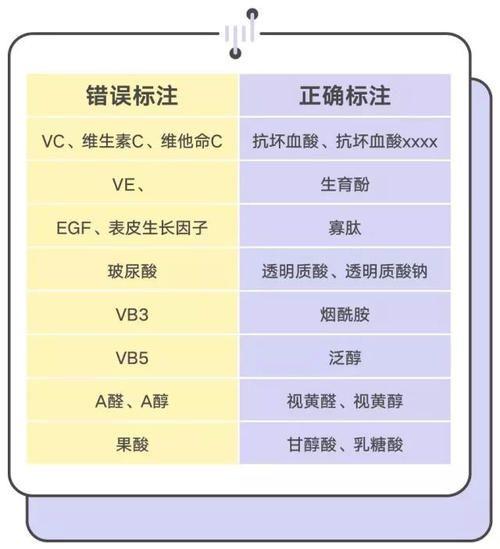

在技术评价中,还发现注册人在配方中误用新原料用于寡肽原料。例如,寡肽-1很容易与植物合成肽、重组肽和人寡肽-1(人表皮生长因子,hEGF)混淆。在欧盟委员会的官方化妆品成分数据库中,寡肽-1是甘氨酸、组氨酸和赖氨酸的寡聚体(glycine,oligomerwithstidine lysine);《国际化妆品原料词典》将寡肽-1描述为由甘氨酸、组氨酸和赖氨酸组成的合成肽。在评价工作中发现,原料“寡肽-1”的质量说明书显示,配方中使用的寡肽-1为含有59个氨基酸的植物合成肽或来自大肠杆菌的含有18个氨基酸的重组肽,不符合寡肽-1的氨基酸组成。人寡肽-1是一种广泛存在于人体皮肤细胞中的小分子蛋白质。它由53种氨基酸组成,能促进多种细胞的生长,包括人体干细胞的生长,如受损表皮的修复和再生,以及皮肤科术后的伤口愈合。国家医药产品管理局《化妆品监督管理常见问题解答(一)》中提到,寡肽-1一般作为皮肤调理剂使用。人寡肽-1广泛应用于医学领域。由于其高分子量,在正常皮肤屏障条件下很难被吸收。一旦皮肤屏障功能不全,可能会引发其他安全隐患。考虑到有效性和安全性,人寡肽-1不应作为化妆品原料使用。因此,说明使用寡肽-1的化妆品配方应根据原料的质量规格来判断实际使用的原料。

我国的《化妆品安全技术规范》充分借鉴了美国、欧盟等国家和地区的化妆品安全性评价管理规定,并融合了我国化妆品风险评估和化妆品监管的重要经验,以风险物质管理为重点。《规范》要求,化妆品配方中不得使用《规范》表中所列的禁用成分。如果在技术上无法避免禁用物质作为杂质带入化妆品,国家有限量规定的应符合其规定;如果没有规定限量,应进行安全风险评估,确保在正常、合理、可预见的适用条件下,对人体健康无害。

使用限用成分清单中所列物质时,规范要求化妆品配方应符合适用和/或使用范围(如产品类型、功能等。)、使用时的最大允许浓度以及限用成分清单中的其他限制和要求。

此外,该法规的允许成分列表列出了配方中允许的防腐剂、防晒剂、着色剂和染发剂。这四种原料风险相对较大,监管部门制定了允许清单,对原料的纯度、规格、使用范围、最高允许浓度等都做了明确规定。在产品安全性技术评价中,发现配方中限制使用成分和允许使用成分的使用不符合规范要求。

2.3.1配方中的原料有形成亚硝胺的风险产品配方中使用了2-溴-2-硝基丙烷1,3-二醇和三乙醇胺。2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇被列入《规范》允许使用的防腐剂名单,在使用范围和限制条件下标注了“避免亚硝胺的形成”。三乙醇胺属于规范中限制成分清单中“三链烷醇胺、三链烷醇胺及其盐类”下的三链烷醇胺。要求不与亚硝化系统一起使用,以避免亚硝胺的形成。纯度最低为99%,原料中仲烷醇胺最大含量为0.5%,产品中亚硝胺最大含量为50g/kg,储存在不含亚硝酸盐的容器中。即三乙醇胺要满足几个方面的要求:1)使用条件限制其与亚硝化体系一起使用,避免亚硝胺的形成;2)原料的纯度和原料中不可避免带入的仲烷醇胺的最大含量限制;3)使用该原料的最终产品中亚硝胺的最大允许限量;4)原料的储存条件要求储存在不含亚硝酸盐的容器中。

亚硝胺是一种含有R2(R1)N-N=O结构的化合物。在自然界中,亚硝酸盐很容易与胺类反应生成亚硝胺。亚硝胺的毒性主要体现在急性毒性和致癌性,在体内被代谢酶激活后可引起急性肝损伤,产生广谱致癌性。从以上分析可以看出,同时使用2-溴-2-硝基丙烷-1,3-二醇和三乙醇胺有形成亚硝胺的风险,不符合规范要求,可能影响产品安全性。

2.3.2防腐剂的使用超过了限量条件化妆品含有大量的水分和营养物质。为了防止微生物的生长繁殖,导致产品变质,通常在配方中添加防腐剂。IPBC是一种有效的防腐剂,可以抑制霉菌和酵母菌等真菌的生长。它通常与抑制细菌生长的防腐剂一起使用,形成防腐系统。然而,IPBC可能会导致接触性皮炎的报告,吸入后会导致神经毒性和肝脏毒性。研究表明,IPBC含量为0.2%即可满足人体安全要求。我国《化妆品安全技术规范》对其使用有一系列限制:三岁以下儿童禁用,唇部产品禁用,用于居民用品时禁用于身体乳、身体乳等。最大允许浓度为漂洗产品0.02%,常驻产品0.01%,除臭产品和止汗产品0.0075%。

某款产品的配方中含有IPBC,使用方法是“取适量本品均匀涂抹于可能暴露在阳光下的皮肤上”。从本产品的使用方法来看,作为一种居民用品,它可能被广泛用于体表,因此,它存在一定的安全隐患。

2.3.3着色剂的使用不符合规范的要求

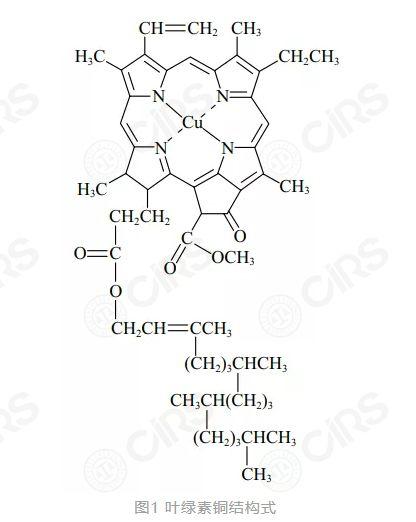

某染发产品的申报配方中含有铜叶绿素,作为“着色剂”使用。但在《规范》中允许使用的着色剂清单中,着色剂索引号为CI75810,着色剂索引的常用中文名为天然绿3(叶绿素铜络合物)。在欧盟委员会化妆品成分数据库中,与着色剂索引号CI75810相对应的物质INCI的名称是叶绿素铜络合物(CAS号:11006-34-1),其被用作着色剂。叶绿素铜配合物是通过叶绿素碱水解取代甲基等基团,铜取代镁制备的。水解后,疏水侧链被去除,水溶性增加。

铜叶绿素也是一种着色剂,其结构式如图1所示。叶绿素铜络合物和叶绿酸铜不是一种物质,叶绿酸铜也没有列入《化妆品安全技术规范》中着色剂的名单,其作为着色剂的安全性需要进一步论证。

申报前后信息不一致,具体影响技术判断的包括:产品申请注册时检验机构确认的配方发生变化;公式以外的信息与申报的公式不一致;在补充资料阶段,提交产品的生产工艺与首次申报不一致;对于已建议不批准结论的产品,申报单位将在评审时自行更改产品的原申报数据。以下结合具体案例对上述问题进行分析。

2.4.1经检验机构确认的配方发生了变化在产品申报阶段,注册人会将产品送到化妆品注册备案检验检测机构,检验检测机构确认的产品配方一般情况下是不能更改的。如公式申报存在文字错误需要修改的,要求注册人提交说明材料,供技术评审时参考判断。

产品配方中宣称“浮游生物提取物”。根据我国《使用过的化妆品原料目录》,“浮游生物提取物”是原料的一种,应写明其含有的具体原料。与检验机构盖章确认的配方相比,注册人对“浮游生物提取物”中所指的特定原料进行了修改,并提供了藻类分类学的相关资料,以证明修改前后所指的特定原料只是文字上的不同,配方并未发生实质性变化。经查,提供的说明文件不能支持注册人的说法。修订前后两种藻类的拉丁名称不同,不是同一种原料。

2.4.2公式以外的信息与申报的公式不一致配方以外的信息显示原料的种类或含量与申报的配方不一致,这种情况很常见,往往是由于注册人的疏忽造成的。比如某产品的生产过程中,列出了工艺的各相分离和各相对应的原料序号,但对比配方,发现配方中遗漏了工艺中列出的部分原料;另外,标签中标注的成分,配方中是找不到的,这也是常见的,与配方不符。根据GB5296.3—2008《消费品化妆品通用标签》的要求,化妆品销售包装的可见表面应真实标注所有化妆品成分的名称。《化妆品技术审评指南》也明确要求“产品包装(包括产品标签和产品说明书)上标注的原料名称和涉及的内容应当与产品配方一致”。根据《化妆品技术审评要点》,配方中未出现标示成分的情形,属于出具“不建议批准”审评结论的情形。

2.4.3不一致的生产流程这种情况通常与不合理的生产工艺同时发生。例如,在一款祛斑产品的配方中,作为祛斑功能成分的抗坏血酸的用量达到22%,配方中的其他原料包括丙二醇、聚乙二醇-8、甘油、丁二醇等。,都低于抗坏血酸。抗坏血酸易溶于水和甲醇,溶解度会随着溶剂极性的降低而降低,但不溶于氯仿或乙醚。生产工艺为70℃搅拌溶解,冷却灌装,最终产品感官指标描述为“淡黄色透明液体”。

依据上述规定、部门规章和规范性文件进行特殊化妆品技术评价时,技术结论分为推荐批准、补充资料暂缓再审和推荐不予批准三类。如果注册人不同意不批准某一产品的建议,他可以选择申请复审。在审查阶段,他需要提交不同意结论的理由和相关证明材料。技术不批准审查数据的,维持原“不推荐批准”的结论;相关资料的审批可以修改为建议审批结论或要求补充资料,然后再审延期。

在“2.3.2”中,对于防腐剂使用量超过限量条件的产品,注册人在审评阶段提出将“使用方法”改为“适用于面部皮肤”,以满足规范中“常驻产品中禁止使用身体乳和身体乳”的要求。这里需要注意的是,在审查阶段,只会对之前作出的不恰当的结论进行修正,如果之前建议不批准的结论是正确的,则不批准审查的理由。同时,在产品设计之初,应当根据配方明确具体的使用方法、使用位置等,而不是根据不同意意见进行临时调整,因此审查结论为不认可审查理由,维持原结论。

3。结论[/s2/]1)我国现行法律法规根据风险程度对化妆品进行分类。由于特殊化妆品比普通化妆品具有更高的风险,因此化妆品安全技术评价是化妆品监管的重要组成部分。从技术评价工作实际出发,对化妆品安全技术评价的相关法律法规、常用部门规章和规范性文件进行详细介绍和解读,了解和熟悉其内容,对掌握评价尺度,实现科学评价大有裨益。

2)结合在一线开展安全技术评价的经验,对影响特殊化妆品安全性的问题进行了总结和梳理,并进行了系统分析,弥补了目前特殊化妆品安全性评价共性问题报道的不足,并依据相关法律、部门规章和规范性文件对具体案例进行了分析,对指导产品研发、资料整理和安全性评价具有现实参考意义。

3)根据本文作者的介绍和分析,化妆品安全性技术评价中发现的主要问题主要是影响产品安全性的问题,如不符合化妆品定义的产品,未经我国化妆品监管部门批准的新原料,不符合《化妆品安全技术规范》要求的产品配方, 这会导致评价过程中无法判断安全性,这也体现了从技术评价的角度来看安全性是化妆品基本属性的特点; 此外,申请材料存在不一致的情况,不仅影响安全性判断,还涉及材料的真实性。因此,保持技术评价的严谨性和严肃性也是需要坚持的重要原则。

化妆品申请人和进行评价的技术人员应加强学习。他们不仅要注意材料中安全问题的识别,而且在数据汇编和数据技术评估中也要有针对性。同时,申请人应更加注重进一步提高申请材料的质量,尽可能避免不必要的错误,以缩短产品申请周期,充分发挥技术评价资源的作用。

4)在新的化妆品监督管理条例框架下,在质量管理体系、不良反应监测与评价等方面对化妆品注册人和备案人提出了更高的要求。注册人和备案人在主张产品质量安全和功效方面的主体责任更加突出,化妆品监管实现社会共治的理念更加突出;同时,原材料风险是产品风险的重要来源,对新原材料的管理要求变化较大。比如对新的化妆品原料实行三年监测期制度。同时,在法规的配套文件中,对新化妆品原料在安全性评价、安全性监测、应急报告等方面提出了明确的信息要求。此外,《规定》还强调了化妆品监督管理的信息化建设,这也将为监管信息共享和失信治理迈出新的一步。

摘要:日用化学工业