这两天,网友们因为一则“毕业9年后找了两套房”的新闻吵了起来。

女主角王小姐是豆瓣采摘团里有名的大神,特别“采摘”。采访中,她提到自己月收入的90%都可以存起来。

日常用品成本靠各种折扣压得极低,一整年买不到100多件衣服。

才32岁,在南京存了两套房子。

登上热搜后,新闻中的王小姐饱受争议。有人认为她在撒谎,靠“攒钱”不可能攒下两套房子。

有人认为这种生活方式太过极端,仅仅为了买房不值得。

但当我把这个故事转发给我的朋友小姚时,她只关心一件事:“她有省钱的策略吗?我会注意的!”

评论区里像小姚这样的人还真不少。比起故事的真实性和自己攒了多少钱,他们更关心的是有没有可以借鉴的省钱方法。

就像昨天,在90年的及时行乐和消费自由的喧嚣之后,我们一夜之间步入了另一个阶段:

“省钱真香!”

01

“我应该早点开始存钱”

前阵子网上有个热门话题,问我哪一瞬间突然意识到应该存钱了,有1.7亿读者。

讨论最多的话题恰恰是徘徊在30岁线上的90后。

“女朋友让我一起考驾照,我没钱交学费。”

“手术,突然把家撕了空”

“听说初中生在老家买了房,结婚了。他的工资没有我高。”

……

汹涌澎湃的消费主义逐渐退潮,疫情的突然爆发带来了危机感。同时,这群人也逐渐步入中年,上有老下有小。考虑失业和生病怎么办,考虑自己的人生年龄。

你可以在各种社交平台上看到一代人对“省钱”这个词的渴望:

在小红书里搜索“省钱”“省钱”的信息,15万多条;

哔哩哔哩上一次分享省钱习惯和理财技巧的视频获得了数百万赞。

就连王小姐的新闻也是因为她90%的超级储蓄率而首先引起大家的关注。

90%的储蓄率有多惊人,随便对比一下这两天的另一个热搜就知道了:

“年轻一代的平均月储蓄率为25%。"

这个数字已经是2018年以来的最高。

Via。与陌生人交谈

姚刚毕业后的两年里,他从没想过攒钱。

月薪6000元的时候,买最新的苹果手机;月薪八千的时候,我已经愿意花一千多买一瓶“同事说好”的进口精华液了。

那几年好像不流行存钱。“会花钱的人会赚钱”、“消费升级”、“精致生活”是最主流的口号。

逍遥承认自己有点“被消费主义洗脑”,在大城市工作生活,看到满大街精致的美女,上网聊天,听到buy buy买的口号。

走在路上,会看到别人带logo的包包,还有吃饭的漂亮餐厅。你的工资也可以做这些事情。

至于他们回家会住什么样的房子,开什么样的车,因为太远了,不会引起他们的欲望。

但这两年,身边的朋友都结婚了,有了孩子,买了房,离开了大城市的家,或者已经回老家定居了。大家都在“安家”。

甚至开始面对生死问题:“有个同学妈妈病了没钱治,在朋友圈发募捐链接。”

还有一次,小姚的朋友向她哭诉,她爸爸是农民工,年纪大了找不到工作,想在家开个农场,问孩子能不能帮帮他。

这位父亲第一次向他的孩子们借钱。在他的认知里,八九千块钱的工资已经很高了。

但是小姚的朋友拿不到,看着他放弃了,继续到处找工地。

“你从什么时候开始想省钱了?”

对于小姚来说,那一瞬间并不“突然”,而是自然而然。

当你身边的每个人都开始走进下一个阶段,另一种生活的时候,这种变化带来的焦虑,比父母长辈曾经一百次催促你“存点钱”要具体得多。

其实去年就有一波关于“报复性省钱”的讨论。疫情过后,都说消费恢复了,但是大数据中,人均节省的钱增加了近40%。(数据来源:中国新经济研究院《余额宝90后储蓄报告》,2020年版)

很多人受疫情影响,收入减少,工作机会减少。二十几岁,他们第一次经历了人生的不确定性。

如果我生病了怎么办?如果我失业了怎么办?所有这些烦恼,唯一的解决办法就是多存钱。

说存钱是一个人成熟的标志有点矫情,但是小姚觉得不糙。

那些源于生活本身的小问题,年轻的时候有充足的自信可以忽略,但是年龄越大,就越不可避免,不得不给出答案。

02

“即使我尽力攒钱,我也买不起房子”[S2/]

刚毕业的时候在社会上横冲直撞,这是无知无畏带来的。

当我轰轰烈烈的来到30岁的关口,才发现底气是存款带来的。

美籍华裔女演员刘玉玲曾在一次采访中提到,她非常喜欢存钱,省下的钱有一个特别的名字,叫做“去你X的特别基金”。

有了这笔专项基金,如果她遇到一个很讨厌的工作,一个很讨厌的老板,她总能潇洒地说一句“去你妈的。”

这种话在我90后小时候也不是没听说过。我爸妈嘴里说的“一万块不害怕我就害怕”,其实也是这个道理。

但他们出生在一个物质资源丰富的时代。他们刚毕业的时候,迎面而来的第一波冲击是华丽浪漫的消费主义。

从老家来到大城市,挣着父母认为还不错的工资,感觉不到远方的风浪。

直到我亲身经历了裁员,失业,看不起病,买不起房,我才后知后觉的发现:劝人存钱,好建议。

后悔存钱太晚,房价就是最直接的体现。

中国人的幸福感从来都是和房子息息相关的,而房价越来越高之后,房产就和安全感直接绑定了。

对抗未来不确定的风险,没有比房子更可靠稳定的选择了。

自然而然,买房就成了绝大多数人攒钱的目标,就像上一代人努力备考进入国企一样,试图在不确定的人生中抓住最确定的东西。

Via。与陌生人交谈

但更残酷的是,90后攒钱,大多数人会发现,无论怎么努力,都赶不上。

前面提到的创下了三年来25%储蓄率的新高,换算成储蓄金额,月均1624元。

倒推一下,报告中提到的想要存钱的18-34岁年轻一代,平均月收入6496元。

看惯了北上广深平均月薪过万,可能会对这个数字感到震惊。

但这可能是没有被平均的真相。以王小姐买房的南京为例。去年月收入中位数是4620元。

只要工资5000块,你就已经比南京一半以上的工人强了。

这也是很多网友对“挑出两套房”的消息感到愤怒的原因:

“可以拆掉了。以我的工资来说,不吃不喝9年不可能有两套房。”

在完整的采访视频中,王小姐居然强调:“你不能靠挖来发财。”

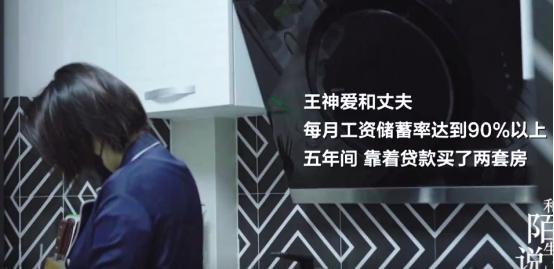

她买房有两个关键因素。第一,“我和老公收入高,公积金高,完全覆盖房贷”。

第二,她上大学的时候,在一个偏僻的小镇买了一套几万块的小房子。过了几年,她突然分到一套学区房,卖了,成了南京二套房的首付。

热搜词条只挑出了最精彩的部分,大致将“挖”等同于“两套房”。

Via。与陌生人交谈

正如主持人在这则新闻中所说:“很多人认为存钱和买房之间存在着无可救药的联系。”

事实就是如此。大部分人的收入水平,不是攒钱买房就能实现的。

相反,这造就了90后的一个奇迹:高薪和低薪的人都有存钱的意图,反而是夹在中间的人花在月光下的时间最多。

低薪的人几乎都是生存驱动。他们到处都要花钱买房租、交通和食物。如果工资不够,他们只能想尽办法攒钱,攒钱成了一种习惯。

但是大概率很难存活几年,还不如别人这个月“忘花”。

中间那群人赚不到足够的钱。如果他们省一省,一年能省几千或者几万块钱,但是这个钱怎么算都达不到大城市的房价。

至于高薪人士,第一,存钱相对容易,月薪两万一半,剩下的足够过上好日子。

第二,他们有希望——似乎如果他们更努力地工作,更多地储蓄,他们就能赶上末班车。

[S2/]03

以一辱搏一辱

说起省钱,总让我想起《武林外传》第一集。

千金之女郭芙蓉想留在同福客栈历练江湖,决定打工赔偿店里被她弄坏的家具。

佟湘玉眉宇间算盘波一挑,算出赔了4827钱银子,整整擦了个零4827。

按照同福客栈五百两的房价,这四十八两可以算是装修费了。

郭小姐一开始觉得四十八两很便宜。根据她对零花钱和收入的了解,这笔钱应该很快就能还上。

但童掌柜给她的工钱是两块钱银子。经过计算,为了补偿栏杆、桌椅和咸菜坛子,她得在这里工作二十年。

郭芙蓉的二钱收入不低,栖霞镇公务员邢捕手去才一个月。还不如她的吃住和带薪休假。

即便如此,她的月储蓄率也是100%(工资直接付给童翔宇),要攒够20年。

小时候觉得这个情节很搞笑。现在,我只感叹太阳底下无新事。

存钱这件事,和在郭芙蓉工作一样,不在于具体数字的多少,而在于人的处境。

她是郭小姐的时候,四十八两个眼色就够了;做一个收入一般的工人,就是二十年。

第一个存钱的90后,他们过得怎么样,存得快不快,都要看他们的情况。

小姚的情况在中间。虽然买不起房,但好在父母一辈子都在做小生意,养老不成问题。

她收入还可以,再努力个三五年。她还是希望回老家,在省城定居。

和小姚在同一个互助储蓄群的安,可能也算是上流社会了。

她出生在一线城市,家里有房,父母有退休金和几份保险。促使她开始存钱的是“提前退休”的自由。

这个群体中有许多被动的储蓄者。有个男生,家里买了一套房空房产。不管他愿不愿意,贷款已经在他身上了。

这是给他买的婚房。他要还几十年的贷款,同时还要应对结婚的冲动。他甚至开始讨厌谈恋爱,因为他想到了结婚的费用。

不敢辞职,不敢丢工作,大学最好的兄弟邀请他一起开餐厅,他不假思索的拒绝了。

“就好像余生的选择都被他们买的房子挡住了。”

每次我跟爸妈吵,想讲道理,我妈就哭着说“我辛辛苦苦一辈子给你攒了一套房”,他也说不出话来。

存钱不快乐。生活在一个光怪陆离的城市,攒钱肯定是和城市生活最吸引人最精彩的部分断绝了关系。

但对于90后来说,存钱越来越成为一种必须。

他们或主动或被动地用一种在城市里并不那么体面的生活方式来对抗生活中的另一种不光彩。

而后者是不可抗拒的。

黄金时代有一段话广为流传:

“后来我明白了,人生就是一个慢慢被锤打的过程。随着人一天天变老,奢望也一天天消失,最后变得像被锤打的牛。

但是我21岁生日的时候没有预见到这一点。我感觉我会永远轰轰烈烈,什么都不能锤到我。"

小姚把这段话挂在朋友圈。

二十岁生日,她会花一个月的工资去海南;现在工资翻了几倍,早上要在两块钱的公交和一个半的自行车共享之间犹豫一会儿。

买房成了她攒钱的目标,但她也知道,这份让目标更近一点的高薪工作,可能会在她35岁之前淘汰她。

但那都是以后的事了。人生就是熬过这一锤,再去想下一锤。

就像当年郭芙蓉听说要去工作20年,吓得脸色苍白,童翔宇笑着安慰她:

“别怕,二十年很快就滴,弹指一挥间。”