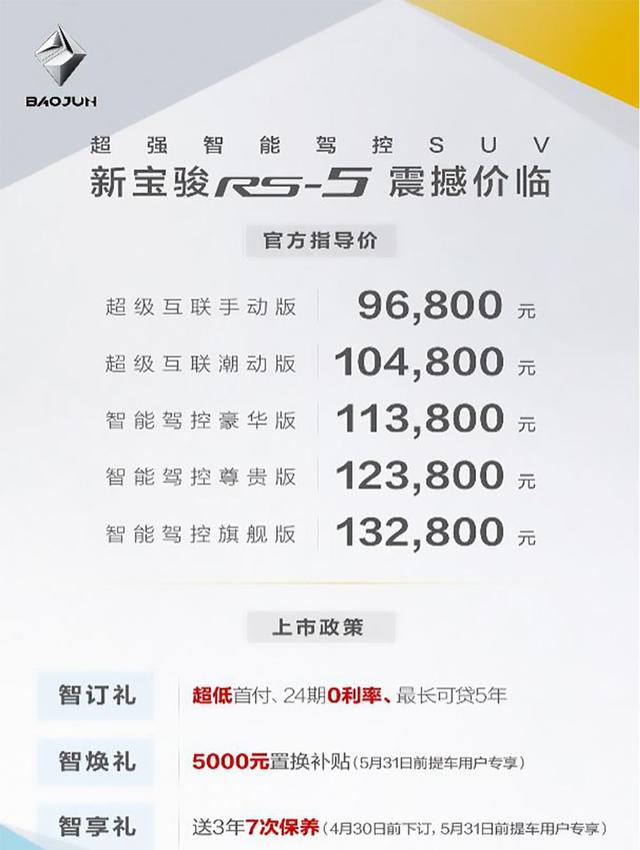

从上世纪50年代到80年代,北京有四个著名的国营菜市场,分别是东单菜市场、朝阳门内菜市场、西单菜市场和崇文门菜市场。由于商品齐全,质量好,信誉高,深受北京人民的喜爱。此外,在北京的其他地方,如和平门、(西)三里河、菜市口、白塔寺、西四,也有一些大型的菜市场或副食商场,给市民的生活带来了很大的便利。今天,我想谈谈西四食杂店。

主食一般指米饭、馒头、馒头等用大米、面粉、玉米粉制成的食物。上世纪五八十年代,有专门卖大米、面粉、玉米粉的店铺,称为“粮店”。蔬菜、水果、鸡鸭、鱼、肉、蛋、豆制品等粮食以外的其他食品统称为“副食”,在副食商场(店)销售。与此同时,副食商场(店)也出售食用油、盐和豆制品。

西四副食商场位于西四南街北口附近(西四“十字”路口),路东,朝西,街对面是西四小吃店。

西副食商场有南北两个大门,面朝西。两扇门之间是一扇宽敞的玻璃窗。

西副食商场不小,营业面积6000平米左右。从建筑内部看,它的空房间大概有三层楼高,有一个很大的穹顶状的顶,顶的下面一点,有灯光玻璃窗连接在一起,周围玻璃窗的下立面由柱子支撑,沿着柱子有商场周围的销售柜台,每个柜台都有自己的灯光。商场中间的南、北两侧各有一个方形柜台,商场的中心是空。

如果从商场北门进入,逆时针顺序是熟肉(西北)、咸菜(西北)、豆制品(西中)、牛羊肉(西南)、猪肉(西南端)、猪肉(整个南侧)、调味品(东南)、商场后区南门、蔬菜(东中)、猪肉。商场的中北柜台是卖鸡蛋、木耳、黄花等的柜台。,中南柜台是生鲜柜台,卖活禽、活鱼、冷冻生鲜海鲜等。

4.西副食商场的所有柜台都用这个名字。

当时的商场或者现在的商店都采用集中收款,但是每个柜台都有一个近一米高的木质钱箱。钱箱上部低三分之二,高三分之一。前面的槽是放纸币的地方,后面的槽是两个独立的区域,分别放硬币和粮票。正面和背面之间的门面上有一条长约10厘米、高1厘米的宽缝,是插十元钞票的地方。十元纸币是当时最大面额的人民币,收到后必须塞进钱箱。钱箱后面有个门,一般是锁着的,晚上下班前会有专人打开,取出大额钞票。

第三版人民币10元纸币(俗称“大一统”)的正反面

在西四副食商场购物时,最受欢迎的地方是豆制品柜台。豆制品柜台和北方的咸菜柜台、熟肉柜台一样。正面上半部分是细网纱窗罩,下半部分是玻璃窗罩,上面是巨大的销售窗口。因为大部分豆制品以及咸菜、熟肉制品都是可以直接食用的,所以一定要注意饮食卫生;而且在销售豆制品、咸菜、熟肉制品时,柜员不允许用手直接接触硬币,而是用搪瓷盘装钱,镊子装钱。

豆制品由大豆加工而成,主要是豆腐及其回收品,包括北豆腐、南豆腐、豆腐皮、豆腐丝、五香豆腐干(加盐)、大白(豆腐)干(无盐)、熏制、干花、素鸡片、素鸡腿、大豆豆腐丝、杂、水面筋、油面筋、腐竹等。除了油面筋和腐竹,大部分豆制品当天上午基本都卖完了,每天下午豆制品柜台就关了。

豆制品柜台的几个“美姐”售货员都很熟练。虽然卖的时候他们边工作边聊天,但是卖的时候,货是对的,分量挺大,变化好,速度恒定。

卖豆腐不用去专柜,就在商场中心摆摊空。北豆腐出厂的时候已经一块一块的放在竹抽屉里了,新鲜的北豆腐感觉很温暖。南豆腐放在一个大木桶里,桶里有水。放在抽屉上的北豆腐和放在桶装水里的南豆腐都没有外包装。买家需要自备锅、盆或铝制饭盒等容器来装豆腐。豆腐卖得很快。十几屉北豆腐,一桶南豆腐,一到两个小时就能卖完。

顾客买豆腐时常用的小铝锅

猪肉柜台占据了整个商场的南侧,加上西侧的南端(南门以南),是一个敞开的柜台。猪肉馅和猪肉每天都有卖。

柜台上放肉馅的大铝盆

肉馅放在大搪瓷盆或大铝盆里,肥瘦相间。起初,肉馅用纸包起来,递给顾客。用纸包肉馅的缺点是时间稍长,纸又湿又破,很难去掉,所以顾客往往自带铝制饭盒等容器购买。后来服务改进了,用蜡纸包肉馅,避免了用普通纸的尴尬,顾客也不用自带容器。肉可以卖一毛钱,体积大概有成人拳头的一半大。

顾客经常会买有豆腐或肉馅的铝制饭盒。

猪肉卖的时候,柜台上只放一块猪肉,只从两头切。顾客排队购买,赶上那部分。他们不能挑肥拣瘦,但大多数情况下,肥肉和瘦肉的比例相差不会太多。猪肉可以卖两毛钱。卖肉的时候只需要说多少钱。业务员可以更精准的切刀,入口和出口都不会太大。

猪肉柜台偶尔会卖猪肝、猪腰、猪头、猪尾、猪骨、猪板油。五花肉、猪肠、猪心、猪肺、猪脑更是少之又少。尤其是排骨,不要拿出来。有一次,我看到一个没有排队就来买排骨的女士,手里拿着医院产科医生开的产后证明。二话不说,商场从后面拿来排骨卖给她,比较人性化。

商场中南侧的生鲜柜台在节日前夕相当热闹,出售活鸡、活鸭、活鱼(鲤鱼、鲫鱼、鳗鱼)和冷冻海鲜,还有副食供应的带鱼、黄(花)鱼。

我只在商场中间的北柜台买了鸡蛋。当时买鸡蛋要靠副食书,根据家庭人口决定一个家庭每个月最多能买多少斤。我记得鸡蛋的价格是每斤0.9元。鸡蛋称重后,售货员会把鸡蛋放在灯箱上拍照,并提示顾客看。灯箱是用薄木板做成的长方形盒子,里面装着白炽灯。盒子上有十几个比鸡蛋还小的圆孔,让鸡蛋掉不进去。将灯箱插头插入电源插座,打开开关,灯亮。只要鸡蛋里没有黑色的影子,就说明目前的质量没有问题。

蔬菜柜台夏天比较忙,主要卖比较时令的蔬菜,比如西红柿,黄瓜,豆角,茄子,青椒等等。冬天的蔬菜柜台比较冷清,因为居民家里有大白菜和土豆作为冬季储存的主要蔬菜。柜台上只卖胡萝卜、白萝卜、水萝卜(青皮)、边萝卜(红皮)等几种萝卜,也有一些大白菜卖,但个头比冬储的小,个头比冬储的小(算是无心菜),所以买的人少。冬天,你永远看不到反季节蔬菜。

糕点柜台比较特别,都是玻璃柜台,上下两层都有装蛋糕的托盘。盘子是长方形的短边搪瓷盘,每个盘子里有蛋糕、桃酥、圆形糕点、舌形糕点等。整齐地叠放在里面。品种很多,餐盘前面都有名称、馅料、价格等内容的标签。正月十五前后有元宵节,八月十五前后有月饼。那时候北方很少见到饺子;月饼有北京的“紫来白”月饼、“紫来红”月饼、广式月饼等,但馅料主要是五仁、豆沙、枣泥等。

柜台卖蛋糕是要收粮票的。那个时候,粮票是按月从粮店收的,还有油票。记得粮票是每人每月三十一斤,油票是每人每月半斤。每人每月的粮票按一定比例分为三种:京米票、京面票、京粮票,面额有十斤、五斤、一斤、半斤、二市二、一市二六。票上印有“米”字,面票上印有“面”字,粮票上印有“粮”字,分别用于购买大米、面粉、玉米粉。但是买饼可以在粮店用,只能买玉米粉粮票;如果买半斤饼,需要交三两粮票;如果你跟售货员说“用六两粮票买某种蛋糕”,售货员会称你一斤,收你一斤钱和六两粮票。

任何时候,水果柜台都不会出现拥挤的场面。销售的水果主要有国光苹果、香蕉苹果、鸭梨、雪梨、北京白梨、紫葡萄、奶油葡萄等。现在很少看到这么多热带水果和水果了。炒货,也就是春节前和春节期间供应的花生和瓜子(葵花籽),水果柜台也有卖,副食的数量由人口决定。

夏天,西瓜、桃子等时令水果上市,卖水果忙得不亦乐乎,但地点是在商场两侧大门中间的宽敞区域,头顶上还搭了一个简易的遮阳布棚。西瓜可以整个卖,也可以切成块卖。西瓜摊附近有收集西瓜籽和西瓜皮的盒子,供食客放进去。还有收集西瓜籽的孩子。他们用碗给食客捡吐沫的西瓜籽,回家洗干净炒熟,然后吃。

商场里的外卖西瓜、冬菜、土豆、红薯都叫这种类型。

商场里的外卖西瓜、冬菜、土豆、红薯都叫这种类型。

秋末冬初,冬储市场的大白菜,还有土豆地瓜等冬季食品,都在杂货店前打折空,然后店员用手推车帮忙送货回家,一派繁忙景象。

林林总总说了这么多,满满的回忆。从这些方面可以看出,上世纪五八十年代,西四副食商场确实不错,为附近居民提供了很多便利。但是现在,它已经不存在了。