作者/艾财经邵

编辑/董玉清

得物有毒?在愉快地挑选了两个星期后,周宇终于在收购应用程序中订购了一双篮球鞋。满怀期待地收到后,他试了试,变小了。本来,他以为这没什么。“是找商家改名的事”,但是点进订单后发现根本不支持退货。这让习惯了淘宝的他有一段时间觉得有点无语。“售后体验真的很糟糕。”

在官方客服的指导下,周宇不得不注册为收购卖家,将收购的商品再次出售,以减少损失。周宇本来是想原价卖的,但是因为收购App要收取相应的手续费,如果鞋子按照原来789元的进价卖,周宇唯一能拿到的钱就是690元,加上邮寄到收购仓库的邮费23元。这双新鞋只在周宇家体验了一次“一日游”,就让周瑜损失了122元。

然而,周宇觉得他太粗心了。他只是听了周围鞋圈朋友的推荐,才在Get App买的鞋,但并没有仔细了解平台规则。

但是接下来发生的事情让周宇觉得不对劲。当他以卖家的身份发布这款产品时,发现卖家对“7天无理由退换货”有明确的提示和规定,甚至有些产品,收购的产品还会支持卖家购买“无忧售后服务”,通过支付这笔服务费,卖家将被免除售后责任,相应的售后服务由收购的产品平台完成。但也有用户反映,即使购买了“售后无忧”服务,买家端的订单仍然不支持售后退货服务。“这不是欺负消费者吗?明明可以说清楚,你却选择弱化这部分。”

在鞋圈混了几年的物资销售商关林早就习惯了。作为一个在收购App一年能买20双鞋的老玩家,他告诉AI财经社,“新人最好不要在收购的产品上买鞋,因为收购的产品上的鞋来源很多,尺码和国产的明显不一样,而且退不回来,水很深。”

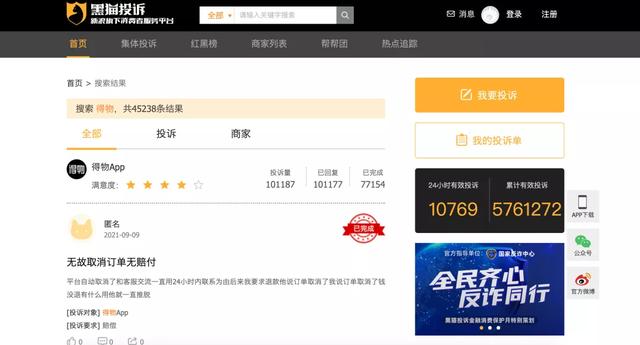

其实在黑猫投诉平台上,类似的投诉还有很多。寻求退货服务的消费者被客服引导注册卖家,只能自行销售。

在黑猫投诉平台上搜索,收购App的投诉量超过10万。此前外卖App曾被称为毒App,投诉量达到2.3万次,其中大部分消费者指出App卖假货。艾财经社已就不合理返还标准向产权人官方求证,截至发稿未收到回复。

很多新用户不知道GetApp的原名不叫GetApp,但是老用户还是习惯称GetApp的原名——“毒”。

早在2015年,虎扑体育的联合创始人宾洋就和他最初的团队一起创立了毒App,定位于提供运动鞋的文化和潮流信息。虎扑论坛装备区的“鉴定功能”也被延续,毒App还为用户提供时尚产品的在线鉴定服务,从而成为用户之间的撮合交易平台。

在毒App上卖东西的往往有两类卖家,机构商家和个人,收购的商品为他们提供鉴定服务。买家下单后,卖家会将货物送到毒app的仓库,由毒App的鉴定师进行鉴定,确认是正品且没有买家无法接受的瑕疵后,才会打包寄给买家。

因为解决了鞋贸假货的痛点,Get App获得了鞋友的认可和资本的认可。

从田玉娥App的信息来看,目前已披露的融资有三轮。分别是2018年10月的天使轮,投资方为虎扑体育和体育资本;2019年2月完成Pre-A轮融资,获得普思资本、高瓴资本、红杉资本的中国投资5000万美元。当年4月,Takeshi再次完成来自DST的A轮融资,融资密度极高。

普思资本老板王思聪一度成为收购案的“野代言人”,为收购案赚取大量流量,并使其迅速而激烈地走红。

相比消费者的投诉,消费者在社交平台上获得关注的更大麻烦在于“陷入炒鞋风暴”。

日前,物业小区出现了一双售价高达69999元的篮球鞋——& # 34;闪电倒钩& # 34;AJ1,虽然是由美国说唱歌手特拉维斯·斯科特作曲,日本& # 34;潮流教父& # 34;藤原浩碎片设计公司和飞人乔丹联手打造了限量版,但这个价格仍然远远高于市场公认的常识价格。一般来说,这双的售价只是限量1599元。因为数量有限,略有溢价很正常。

然而这双鞋最终却得到了69999元的天价,溢价近44倍,引起了网友的关注。9月21日晚,业主发布了《关于& # 34;AJ1闪电倒钩三方联合模型& # 34;价格波动的解释”,而这双天价鞋被下架了。但下架的原因只是价格波动。

产品给出的解释也很“淡定”,“由于其特定的三方联合稀缺性属性,存在一定的价格波动”,“我们关注到该产品在国外几个电商平台的公开数据中存在相同的溢价”,“某卖家设定的价格,没有买家以此价格成交”。

外国平台似乎在为自己的高溢价寻找借口。类似的纠纷今年已经发生多次。

今年3月,李宁、way of wade 4全明星银白色款等三款产品在收购的商品价格上出现了32倍的溢价,一双鞋的价格高达5万元。同样天价的背后,吴德表示作为平台不参与定价,但同时下架了涉案商品。

为什么“炸鞋”这个标签总是和你得到的东西如影随形?这也和Get App发展之初所依赖的鞋圈文化密不可分。

00: 00后关林是商品重度用户。他会为自己喜欢的鞋子支付两三倍的溢价。最多的时候,他一年买了20多双鞋。在关林的同龄人中,打球、讨论球鞋、买鞋都是家常便饭。鞋子甚至是他们的“社交货币”。除了拿东西,还有好看的,知道的商品,也是让他们逛的平台。

但近段时间出现的高价鞋,让关林感觉平台开始“变味”了。

和关林的想法类似,25岁的凌烁虽然年轻,但已经在鞋圈里混了好几年了。从凌烁交易的鞋子有几十双,从虎扑社区到外卖App。

近年来,拿东西炒鞋的时尚越来越明显。他发现鞋圈的一些黄牛,为了增加交易量和价格,往往在商品挂到平台后的第二个,就用另一个小号自己买。“众所周知,他们不会交货。他们只是赌博。即使他们不发货,也能赚到定金。”通常情况下,卖家在收购App中上架商品时,需要按比例缴纳保证金,即商品销售价格的5%,下限28元,上限1000元。交易成功后,他会按原方式返还给卖家。但是如果因为卖家的原因导致交易发生变化,那么这部分定金就会被扣除。凌烁说,两年前,凌烁看到有人卖4000多元的倒扣钩,他自己拍了下来,但最后卖家并没有发货。收购平台的保证金规则似乎也给鞋子的炒作加了一把火。

凌烁说,对这些人来说,炒鞋在一定程度上已经像炒股一样疯狂。

只有真正一手拿鞋的玩家收益最大,而“二级市场”的接盘者相当于已经高位接盘,收益低,风险高,就像被炒了31次的李宁,很大程度上会亏损。

本质上,炒鞋者把鞋子本身当成了一种货币,平台不需要为这种“货币”承担更多的售后问题。

其实鞋友们早就感受到了收购的变化——交易相关的模块和功能不断加强,炒鞋氛围浓厚。今年春节前,凌烁成功抢到一款起拍价1899元的阿迪达斯黑武士,而这双鞋在商品上架当天就以3009元的价格售出。

当我看到李宁运动鞋被炒到31次的新闻时,凌烁和他的朋友们认为这是一个虚假的噱头。“没有交易记录,也没有订单详情页。真实性有待商榷。我不打算猜测新的潮流品牌。这里面有很多赌博成分。现在李宁可能就是韭菜,不好卖。”另一位运动鞋卖家余枫提到,相对于李宁、安踏,像阿迪达斯、耐克这样的成熟品牌,在鞋圈普遍被认为未来涨价的空间更大空。而5万元一双的李宁背后,肯定有炒作成分。

除了商品中介,收购还将触角伸向金融领域。2020年底,“好产品分期”推出产品,为用户提供仅用于App平台消费的信用额度。主要合伙人是乐心。

早在2019年10月,央行上海分行就发文《谨防炒鞋热潮,防范金融风险》,点名批评“毒App”的炒鞋文化,指出第三方支付机构为其提供分期付款等杠杆服务,助长了金融风险,炒鞋平台实际上是一个传递包裹式的资本游戏。上述帖子指出,炒鞋平台的特点是参与人数多,交易量大,价格波动剧烈。

在被正式“实名认证”为“炒鞋平台”一个月后,Takeshi发出了“不炒鞋”的倡议。两个月后,2020年开年第一天,当时的药品App开始了品牌升级,正式更名为“拿东西”。其定位也转变为“专注打造新一代潮流网购社区”,走“潮流+社区+识别+电商& # 34;的新模式。但遗憾的是,改名后,因为鞋子价格高,商品仍在被搜索。

得物到底靠什么赚钱?多个公开报道显示,上世纪80年代,莆田因为耐克、阿迪达斯等国际代工产业发达,成为造假问题多发地。在莆田系运动鞋的泛滥中,识别成为鞋迷的刚需。

有鞋商向艾财经透露,“以前阿迪达斯和耐克在中国都有代工业务,制造技术和工艺都比较成熟。一些有缺陷的原材料被转卖,制成一模一样的鞋子。基本上没什么区别。其实就是原鞋,只是没有通过官方渠道流通,所以要鉴定“大神”。”

鉴定逐渐成为鞋类贸易中最关键的一环,而收购的商品因为“先鉴定后发货”的模式而被鞋圈熟知,导致职业鉴定师生态,以及“有毒包装”等商品标签。对于普通用户来说,“有毒包装”的商品往往代表正品。甚至在其他电商平台上,很多商家打着“有毒包装”的旗号销售商品,以证明自己的商品是正品。

在这样的优势下,有数据显示,2019年,被收购App的年度GMV已经达到60亿-70亿元。到2020年初,其月活跃用户已达4000万。但物业向AI财经社回应称,这只是第三方数据,并未得到官方认可。

从几十亿GMV中能得到多少?

通过在商品交易过程中增加“真伪鉴别”、“瑕疵检验”等分级环节,“收购商品”会在交易中扣除各种手续费。包括5%的技术服务费和1%的转让费,以及检验费、鉴定费和包装服务费。比如一双800元起的鞋,交易过程中会扣除100元的收购商品,卖家要负责这笔费用。也就是说,交易额越高,收购的商品收取的费用越高。其中,按收购规定,技术服务费最低15元,最高249元。

一位潮流行业从业者告诉AI财经社,“鉴定服务是电商行业非常重要的一种模式,导致这项业务中被收购商品的成本更多。其实鉴定本身并不赚钱。”

就收购而言,是从球鞋鉴定开始的,但也受到球鞋鉴定的限制。对于它来说,电商业务的品类拓展和人群创新是支撑其持续发展的关键。

至少从品类和功能的不断完善来看,收购的商品还是在向外打破圈子寻找增长。

打开Get App,不再只是球鞋的天下。从品类上可以看出,已经扩展到手表、美妆、时尚游戏、数码,甚至汽车、艺术品,但在艺术品品类下,一方面收购的物品在产品图片下标注“先鉴定后发货,全新正品,假一赔三”,但同时在页面下方用小字注明“收购的物品App作为电商平台,只查艺术品外包装,不做鉴定。”

在不断破圈的过程中,收购的商品也在逐渐失去鞋圈重度用户的信任。

卖运动鞋的肖航和他的朋友们不明白为什么越来越多的奇妙事件发生在获取东西的过程中。他们从收购官网买的鞋,都是收购产品卖的,最后显示鉴定不合格。“不同日期的鉴定结论不同。这个鉴定一点都不靠谱,让我们损失很大。”肖航气愤地说,“现在很多新买家不相信鉴定结果,导致整个行业风气不好,收购的商品现在相当于一家独大,规则也逐渐变成了他们一家说了算。”

还有网友吐槽自己买的鞋子一眼就能看出是“假的”,但是鉴定通过了。另一位网友分享说,他在从事助理鉴定师工作时,发现自己从未见过鉴定师本人,一直在流水线工厂工作。

丢了鞋圈,讨好大众消费者的不成功收获,在破圈的路上显然不是很顺利。商品鉴定的真伪争议不断。面对炒鞋狂潮的消退,下一步拿货怎么办?也许车主自己也在寻找这个答案。

(应采访对象要求,周宇、凌烁、玉峰、关林、肖航均为化名)

本文由《财经天下周刊》账号AI财经社原创出品。未经许可,请勿在任何渠道或平台转载。违反者将被起诉。