从停车、买菜到吃饭,在日常消费场景中,一些商家往往会推出线上促销折扣。许多年轻消费者热衷于获得这些优惠,一些人专注于收集各种优惠信息。通过获得优惠券或专属邀请码,他们可以在支付时抵消部分金额,在下单后获得较大折扣或获得部分返利。这种行为被很多网友形象地称为“薅羊毛”。

最近,各地发生了多起年轻人因为“薅羊毛”把自己“砸”进看守所的事件。白领因停车仅一毛钱被判刑,一大学生因“抢”肯德基免费快餐被判刑...这些案例引起了关注和讨论。

“薅羊毛”是什么样的行为?为什么有些“薅羊毛”是非法的?普通消费者还能安心享受合理折扣吗?多位法律专家提醒,对于合法的“薅羊毛”行为和触碰法律红线的行为,消费者一定要有“边界”意识。简而言之,消费者将自己的真实信息用于真实交易,用于个人消费,完全不用担心会触犯法律。另一方面,如果涉及非法使用他人信息或虚假信息,恶意获取商家折扣,套取现金利润,则可能涉及诈骗等犯罪。

如果你只是想占便宜,怎么会犯法呢?

对于许多节俭的网上学生来说,“薅羊毛”可以省钱,也有很多乐趣。然而,从最近的一些案例来看,一些人因为他们的小便宜而给自己惹了很多麻烦。

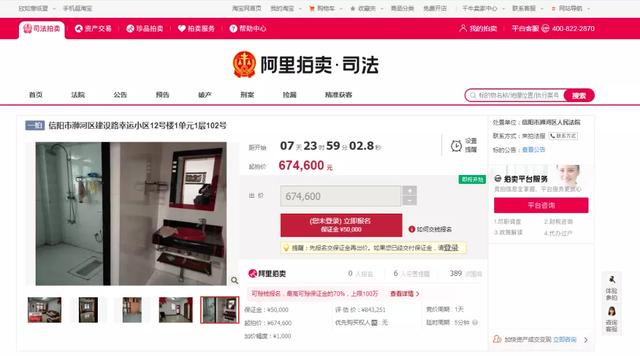

比如上海最近就有100多位车主因为停车摊惹上了麻烦。原本停车一小时的市场价是10元,但很多车主了解到,使用某App提供的虚拟账号后,停车一次只需要1-2毛钱。因为“停车场羊毛”,120多名车主中有近30人因涉案金额超过5000元被采取刑事强制措施;近百人,与商场协商后,按其非法所得双倍赔偿。此外,App开发者也被逮捕。

那么,“薅羊毛”和违法犯罪的界限在哪里?上海政法学院副教授杨表示,最关键的一点是消费者是否存在虚构事实,隐瞒真实信息进行交易,以非法占有为目的,达到一定数额。她指出,很多人法律意识淡薄,存在误解,所以从贪小便宜变成了新型诈骗。

如大学生徐利用肯德基App与微信数据不同步的情况,冒用兑换券或餐码卖给他人牟利,并将冒用方法传授给同学,给百胜造成损失20余万元!。最终,徐等五人分别以犯诈骗罪、传授犯罪方法罪,被判处二年六个月至一年三个月不等的有期徒刑,并处罚金。

“薅羊毛”的法律界限在哪里?

一般来说,“薅羊毛”行为主要有两种:利用平台的活动规则获得一定的优惠;利用平台的系统漏洞。

华东政法大学副教授钟刚告诉记者,在现实消费场景中,后者更容易触碰法律红线。最常见的情况包括:用户偶尔利用平台漏洞;明知有漏洞,却依然“薅羊毛”多次;通过虚假身份、虚假注册、软件修改等非法手段非法获利。

钟刚表示,上述案件中,前两种行为因情节轻微,不构成刑事犯罪,可以依据《民法典》关于民事法律行为效力和不当得利的规定处理。最后一种情况,衍生出职业“刷单”、虚假交易、骗取平台补贴等行为。以非法占有他人财物为目的,隐瞒真相,索取财物数额较大,可能触犯刑法,涉嫌刑事犯罪。

那么,如果普通消费者多次使用自己的小号、父母的账号等“羊毛”,是否也会涉嫌违法?钟刚解释,消费者使用真实的个人信息,获得应有的商业利益,没有非法占有他人财产的主观恶意,并不违法。

“双赢”活动变成纠纷怎么办?

事实上,合理规则下的“薅羊毛”是一个双赢的局面,既吸引了新用户,又让消费者受益。“但是,一旦有一方不遵守规则,就很容易引起纠纷。”杨举例说,有人参与网上“秒杀”茅台酒并成功下单后,商家在后台取消订单。消费者不服,向法院提起诉讼,最终其诉求得到法律支持。

由此可见,如果消费者和企业因薅羊毛而遭受损失,都可以寻求法律帮助。

对此,钟刚做了进一步的解释。对于商家来说,发现被“薅羊毛”后,可以先与消费者协商,向消费者说明情况,消费者自行撤单,商家退还货款。如果消费者对取消订单有异议,商家无法承担巨额损失,可以向法院提起诉讼或者提前达成明确的仲裁协议,向仲裁机构申请仲裁。“如果消费者‘薅羊毛’的行为涉嫌犯罪且数额较大,商家应及时向公安机关报案。”

同时,他指出,当消费者认为自己的权益受到侵害时,也可以选择通过与经营者协商、请求消费者协会调解、向有关行政部门申诉、提交仲裁机构仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式解决争议。

记者楚舒婷

来源:文汇报