《胡同街巷的老北京叙事》,李小虹主编,齐亮主编,北京出版社,2021年1月。

大栅栏地区作为商圈已有600多年的历史

大栅栏街在明代被称为四廊。廊坊指的是沿街店铺。从明朝开始,大栅栏地区就到处都是商人,非常繁荣。据《京城五城胡同集》记载,前门外有前轩头条、二轩间、三轩间、四轩间,其中四个是今天的大栅栏街。明末清初的《梦录》中提到了大栅栏这个名字,在光绪年间编纂的《京师坊巷志》中将它改名为大栅栏胡同,而不是四廊,在《清代甘龙都城全图》中也被命名为大栅栏胡同。

“栅栏”是一排木板,用来保护商人免受小偷的袭击。据《明太祖实录》记载,萧中弘治元年(1488年),王敏在49个城市的百户人家,邀请萧中皇帝。为了防止盗贼在大街小巷追到手,而且盗贼容易藏匿,有人提议在小巷路口设置围栏,晚上封闭,并派军队看守。这样,这个城市的治安状况将会大大改善。清朝延续了明朝的做法,广泛竖起围栏。到1730年雍正时,实行严格的城门开闭制度,在首都外城的街道和胡同增设了栅栏。

据清朝御令案记载,雍正七年(1729年),批准外城围栏440处,乾隆十八年(1753年),批准内城围栏1919处,皇城围栏196处。到乾隆时,都城内外城已建有2400多道围栏。很多围栏都有自己的街头特色,也很好的保护了商户的安全,各种警犬小偷事件大大减少。其中,四条走廊的商家财大气粗。为防盗贼,投资巨大,围栏最高最坚固,具有临时性风格,故名“大栅栏”。

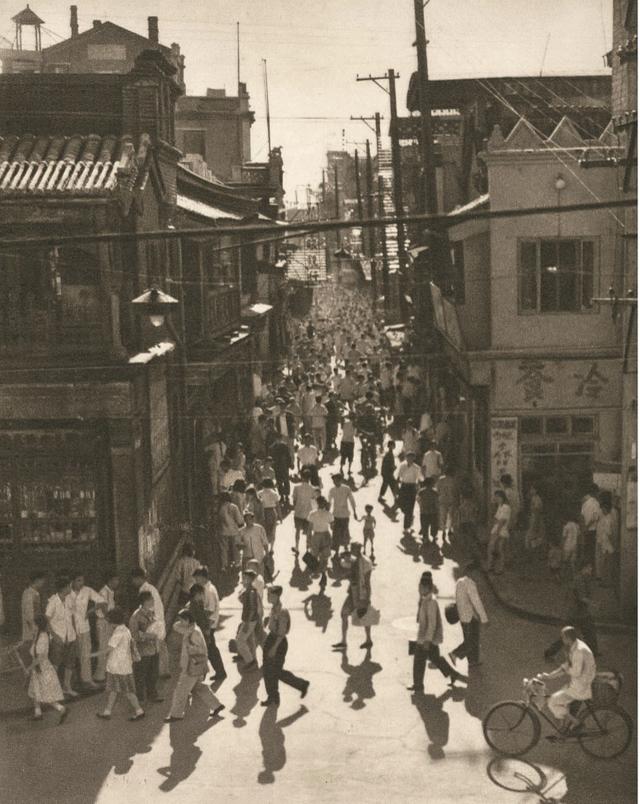

大栅栏(1956)

如今大栅栏地区作为商圈已有600多年的历史,最早可追溯到元代,明代形成规模,清代以后发展繁荣。元朝忽必烈迁都北京,现大栅栏位于元大都正南里(今正阳门)正门外。地处郊区,园林寺庙众多,也是文武百官的游乐场。南方商旅通过大运河向元大都运送货物后,在城门外上岸,就地搭建工棚,装卸货物,逐渐形成市场,形成了今天大栅栏谢杰的前身。

明代,朱迪迁都北京,并在元朝首都的基础上修建了紫禁城。随着南城墙南移,现在大栅栏所在的区域要进入内城了。成祖皇帝再次疏浚运河,以实现南粮北运,并从南方迁入大量人口居住在这里。天时地利人和的大栅栏,一天比一天欣欣向荣。在金斜街和正阳门之间有四条胡同,叫做走廊的区域,店铺鳞次栉比,店铺也是那样。大部分是以前的店主经营,后面的店铺是作坊,成了清朝首都最繁华的商业区。清代《杜门杂咏》中写道,“彩绘建筑,富丽堂皇,光彩夺目。烟斗的其余部分安静下来后,街上到处都是钟声在响。”

大栅栏不仅商业繁荣,也是娱乐中心。大栅栏南边有个京韵园,是中国京剧的发源地。乾隆、嘉庆年间,昆曲、京剧、秦腔三足鼎立,四个徽班相继入京,落户大栅栏胡同,发扬其博采众长的传统,相互借鉴、相互融合,最终形成了京剧。

历史上,大栅栏街道上有五大剧院:清乐园、三清园、广德楼、广和园和童乐园。其中,位于大栅栏街39号、建于嘉庆元年(1796年)的广德楼依然存在,现为郭德纲德云社广德楼剧场。程长庚、梅巧玲、余三胜、王桂芬等著名艺术家曾在此演出。每当有名人出现,大栅栏街就水泄不通。

大栅栏街(1939年)

北京第一家电影院大观楼,大栅栏街也值得一提。这是一座古色古香的建筑,牌匾上写着“中国电影的发源地”。大观楼的掌柜任清泰向京剧大师谭鑫培请求把《定军山》拍成电影,中国第一部电影就在大观楼诞生了。走进大观楼,你会看到一组老照片,有阮、周璇、胡蝶...人们回想起中国最早的明星们的绝世风华,还有那些曾经让无数人疯狂、感动、落泪的老电影...

大栅栏随处可见名店和老字号。我喜欢老北京的顺口溜,“马菊园在我头顶,脚踩直列上升,身披八大香,腰缠四横”。马聚元、行内崛起、八大巷、四恒都是大栅栏的招商银行。还有类似的购物公式,“鞋买内联,帽买马凑,布买瑞福祥,茶买张一元,咸菜六必居,电影大观楼,小吃正明斋,针线又长又粗……”这些店铺大多在大栅栏街。

除了这些名店,大栅栏还有很多老字号:南边的长生奎果干店、东照奎毛店、天回斋鼻烟店,北边的聚庆斋田家老店、裕丰烟店、一品斋鞋店、云香阁香店、紫兰斋糕点店等等。清末民初,大栅栏涌现出一大批进口洋店,如益民药店、熙珍药店、华美药店、欧美药店、劳德济药店等。专门搞对外活动的广盛兴,以卖“双美秀花露水”出名。

大栅栏街还有一家不得不提的名店:同仁堂。这家开于康熙1669年的老义光,至今仍享有很高的声誉。乐冯明先生提出的“加工虽繁,必不敢省工,口味虽贵,必不敢减材”,成为同仁堂的制药原则,对商家应有的诚信精神也是充满敬意。

最后,我想谈谈瑞向皓,他也具有中国传统商业的诚信精神,被称为“八大吉祥”之首。瑞久香是孟传山创立的。孟传山和钱湘仪的创始人孟玉玺都是山东章丘的老军事重镇。“苍蝇”是一种传说中的昆虫,形似蝉。孟船山的名字瑞久香,是“还清钱”的吉祥之意。

1900年,八国联军入侵,义和团打着“助清灭洋”的旗号,放火烧了卖洋药的老德姬药店。由于当时的店铺都是木头做的,火势蔓延很快,大栅栏成了“火巷”,被形容为“大栅栏前繁华处,平白烧咸阳”。“瑞向皓”号也在这场大火中被烧成了一片废墟。商家损失惨重,已经下单的顾客心急如焚,纷纷赶往现场。

大栅栏瑞蚨祥(1941)

面对混乱局面,瑞奎香的掌柜孟宣布了一个决定,瑞奎香欠顾客的钱全部归还,顾客欠的钱全部注销。为此,孟从全国各地分号紧急调拨16.2万元,汇聚北京。大火烧光了几万两白银资产,他还要另外拿出16万两赔偿客户。瑞倾尽全力为顾客买单,在京引起了极大的轰动,一时名声大噪。仅仅一年后,大栅栏街道上又挂上了瑞向皓的招牌。火是真金,瑞向皓的行业良心,如同大栅栏一条古老的街道,代代相传,生生不息...

就业建议字段:

老北京最早的综合商场之一

酒廊头条位于前门大街以西,美市街以西,是清末民初全国各地商贾逗留和聚集的地方。以前画廊的头条有“灯笼街”的美誉。据《老北京笔记》记载:“东、西四牌楼集灯市,后移廊头条。”

在古代,灯笼是日常生活中不可或缺的照明器具,在人们的日常生活中发挥着重要作用,是夜间出行的必备之物。夜晚的店铺和住宅都需要照明,华丽的灯笼也能装点气氛,彰显主人的身份。从秦汉时期的长信宫灯到后来的油纸灯,形式多样。画廊头条的灯笼店历史悠久。清朝末年,有20多家灯笼店坐落于此,其中文圣斋最为著名。

当时盛斋主要为皇宫制作宫灯,为皇宫和富商制作各种纱灯。一般以竹子或金属为框架,贴上纱布并涂上鱼鳞胶,使灯通透不透气,灯内燃蜡烛。这种灯,在清末民初的时候,经常挂在宫殿和大户人家的门口,很有气势。夜幕降临时,温暖明亮如白昼。1915年,文圣斋的灯笼参加巴拿马万国博览会,获两项金奖。1949年中华人民共和国开国大典天安门门上的八盏红灯笼,1959年中华人民共和国成立十周年人民大会堂悬挂的直径近4米的红纱灯笼,都是文胜斋制作的。

房头头17号,曾是北京最早的综合性商场之一劝业场的旧址,现在旧址在宝恒祥金店和19号店之间。清政府商业部于光绪三十一年(1905年)在廊头设置“史静劝业陈列馆”,主要展出各地工业品,同时出售部分商品。民国时改为商品陈列馆。1928年更名为工商部国货陈列馆。1936年更名为北京劝业场。

民国时期,北京劝业场、王府井的东安市场、菜市口的寿山一楼、观音寺街的青云阁被列为北京四大商场。中国近代第一批留学建筑师沈立元主持了北京劝业场的设计和建设。陈帆先生这样形容北京劝业场:“楼层开阔,百货公司鳞次栉比。正所谓多姿多彩,引人入胜。”宣南洪雪图志还对北京劝业场的内部做了详细的描述,说是当时北京最大的综合性商场之一。

劝业场曾经引领北京的商业潮流。首次设置厢式电梯、游乐园、开店等现代化设施。劝业场有4层。一楼卖日用品。这里书摊上的书和其他地方的不一样,主要是《论本质》、《尺牍大全》等实用性书籍。在二楼,有文物和特殊艺术商品,以及苏祥刺绣和几个肖像画廊。画像画家有王美媛、贾等人,门口挂着、袁美云等电影明星的大幅画像。三楼有几家照相馆、理发店、镶牙店、广告公司、台球室、乒乓球俱乐部等。,夜晚有明亮的灯光和无尽的笑声;四楼是一个叫“新罗田”的小剧场,经常演出鞠萍。

北京劝业场的游乐园曾经是名人的舞台,叶(冬瓜的艺名)打滑稽鼓,说梅花鼓,郝唱狗面,连阔如说故事。白天,在新罗田,洪巧兰和其他人表演评戏,而在晚上,刘宝全说京剧鼓,喜剧演员韩兰根出现在戏剧“钦差大臣”。

画廊头条还有一个老字号,就是大同金店,清同治七年1868年开业。从清末到民国,大同金店几乎垄断了北京的黄金市场。后来天宝和三阳这两大金店也上了画廊的头条。

灯笼街、劝导市场、民国画廊头条金店,生意兴隆,人头攒动,好不热闹。

门框胡同的小吃店在卷首不大,

但是每个人都有自己独特的技能

门框以光绪年间命名。这条巷子不大,大约100米长,中间只有三米左右宽。是清代重要的商业区,连接廊室头条和四廊(大栅栏街)。《光绪顺天府志》中有明确记载:“大栅栏,有巷子叫门框胡同。”当时,商人们向财神献祭,并集资在这条小巷的街对面修建了财神佛殿,俗称“街楼”。这个建筑有两块大石板靠墙立着,几块厚石板横放在两块大石板上,上面立着佛楼。从南北方向看,临街建筑形似门框,故名“门框胡同”。这个名字在民国时期一直沿用到今天。

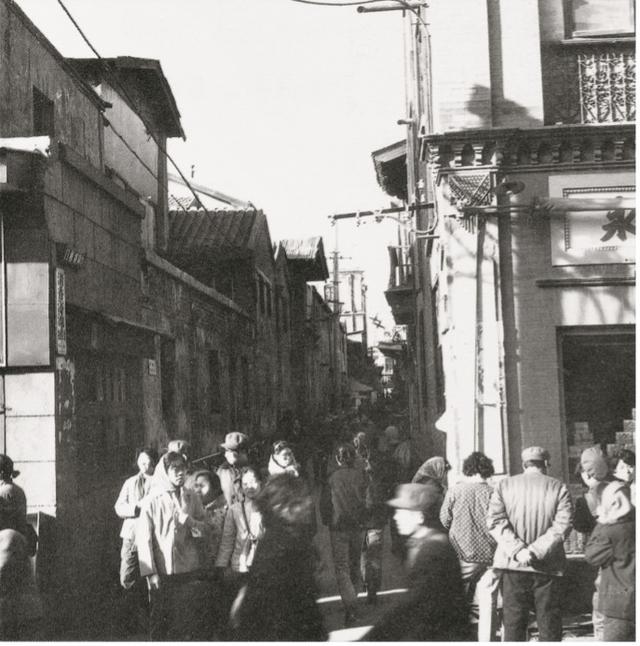

门框胡同(1975年)

说起门框胡同,最出名的小吃一条街就是规模不大,但在民国时期却是最出名的小吃一条街。胡同小吃店,卷首不大,但都有自己的特色和绝活。听听这些小吃的名字:杨炸肚、大饼地、刘炸炒、豆腐白、羊头马、奶酪魏、沙火煎、康老豆腐.....有没有一种很棒的感觉,可以称之为百变百变?比较大的店有统一关的涮羊肉,瑞宾府的钱包火,德兴斋的羊排汤,富顺斋的酱牛肉等等。

如果你问一个“老北京”当年的这些小吃,他们的眼里能露出孩童般的眼神,多半会兴致勃勃地告诉你:“做工和食材没什么好说的!”“就这一口。”北京的这些知名小吃不是巧合的产物,而是呕心沥血、反复改良的结果。清末,第一批扛着扁担来到北平繁华商业区的企业家,身无分文,摆摊设点。为了留在这里,他们不怕苦不怕累,一心想提高,想尽一切办法让食客满意,他们刚刚练就了“绝活”,而一些老店则是几代人的努力。

老北京人耳熟能详的“爆肚冯”,就是这段历史的见证者。光绪年间,山东厨师冯天杰在东安门大街摆摊卖牛肚。因做工精细,外号“牛肚冯”。上世纪30年代,冯天杰的次子冯金生继承父业经营爆肚的冯氏,潜心钻研秘制调料数十年,生意越做越红火。1935年,冯进入门框胡同,在胡同的北段开了一家新店。

1937-1957年是门框胡同的黄金时代,小吃街吸引了各界人士。有记载的,如鲁迅、巴金、丁玲等。;韩兰根、陈燕燕、白杨等。在影视领域;、邱、荀慧生、尚小云、、谭等。戏曲圈里都是门框胡同的常客。

12号胡同是鸳鸯蝴蝶派代表人物张恨水先生的故居。说到张先生,在民国,可以说是无所不知。很多人读过他的文章和小说。他是当时最畅销、最知名的作家,在当时拥有无数粉丝。从普通人到名人都喜欢他的书。据说民国大家陈寅恪在双目失明、病重的时候,还托朋友从图书馆借张恨水的小说给他读。鲁迅的母亲也是张恨水的忠实读者。每次张恨水出新书,鲁迅都给她买回来邮寄。

张恨水生于1895年。祖籍安徽省潜山县。1924年,他写的《春秋明史》一炮而红,从此一发不可收拾。他的小说同时在几家报纸上连载,哪家报纸卖得好,稿酬就很丰厚。用张恨水自己的话说,一支笔养活了全家30口人。

丰厚的报酬是源泉。1930年,张恨水买下门框胡同12号院,接母亲回老家,和第二任妻子、三个孩子、四个兄弟姐妹住在这个院子里。庭院曲折,前后有大大小小7个内院,非常宽敞。在大门第一个院子的朝南的院子里,住着我上大学的弟弟。向北进一个绿纱门就是主院,张恨水住的地方;向东穿过一条短走廊,走进一扇小门。北面有一个三角形的院子。这里是张恨水的客房兼书房。书房狭长,窗外是紫藤架、紫丁香、山竹。院内有枣树、槐树、香椿树、梧桐、柳树、丁香等各种花草,花木繁茂,绿叶成荫。据说张恨水最喜欢的是菊花。为此,他特地用200银元在书房东边开辟了一个专门的园子来栽培它。朋友来访,在花丛中赏菊,边喝茶边聊天,边喝酒写诗。

在门框胡同的岁月里,张恨水过着富足而安定的生活,写出了许多脍炙人口的小说,包括《民国红楼梦》、《金粉佳人》、《满江红》、《落寞的夕阳》、《美人恩》等。

门框12号院是张恨水在北京的第三处住所。1919年,张恨水第一次来到北京。起初,他住在燕街的怀宁会馆,后来搬到陕西街的千山会馆。1936年,张恨水离开北京前往南京,创办了《南京人民日报》。1946年2月,张恨水从南京回到北平,筹备《北平新民报》。他在北沟岩胡同选了一个30间的四合院,在新空间开始了他在北京的新生活。

本文选自《老北京文淑胡同街巷》,较原文有删节和修改。字幕是编辑加的,不归原文所有。本文中使用的插图都来自这本书。已获出版社授权出版。

作者祁启亮

安烨

编辑清青子

领导王新的校对工作