图片@视觉中国

大脑极体

近日,新闻出版总署发布史上最严未成年人防沉迷游戏规定,要求各游戏公司每天20:00-21:00,仅在周五、周六、周日及法定节假日向未成年人提供1小时服务。规定的出台让孩子们哭了。

防沉迷系统并不是什么新鲜事。早在2007年就投入使用了。但是之前的保护是无痛的,对未成年人基本没有影响。每个人都可以用成年人的身份信息注册登录,一直玩下去。

近年来,一些大型游戏厂商建立了更严格、更强大的防沉迷系统。通过强制警方实名验证、游戏消费提醒、“宵禁”、人脸识别等技术手段对未成年用户的游戏行为进行管理。但是上有政策,下有对策,这些技术也是在未成年人面前一一破解的。

实名认证和人脸识别纠错

新规出台前,未成年人防沉迷系统的要求是,至少可以玩游戏三个小时,4-5小时后会提示下线,否则游戏内所有奖励降为零,对玩游戏的时间段没有特殊要求。根据规定,游戏厂商会进一步划分年龄。13岁以下未成年人每天只能玩一个小时,13岁以上玩家每天只能玩两个小时,21:00-次日8: 00禁止玩游戏。

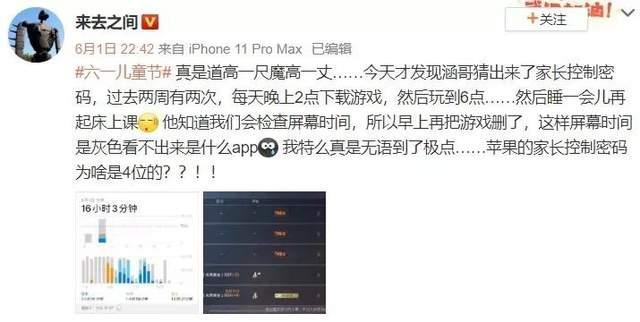

在家长端,一般通过将手机设置为儿童模式,或者游戏厂商会与家长共同管理未成年游戏账号,并建立由家长控制的成长守护平台APP,通过绑定孩子的游戏账号来限制孩子的游戏时长和消费金额。这样可以对需要守号的未成年人起到一定的约束作用。但对于体验式的孩子来说,儿童模式和成长守护平台只是家长的安慰剂,要么在卸载重装的循环中徘徊,要么发展更多的小号。这些措施并不能很好的控制这样的游戏迷。

从防沉迷系统上线后开始流行的身份证生成器,到破解教程、租号、解绑等各种服务。今天网上流传的,关于未成年人玩游戏是否合规的技术博弈一直在进行。

目前游戏厂商采取的措施是登录需要实名认证,实名认证的数据会与公安连接的数据进行比对,但这只是验证了账号的真实性和有效性,并没有验证游戏账号与用户身份的关系,存在可以钻空的漏洞。很多未成年人选择在网络平台租号,租号APP和网购平台租号多项服务。未成年人很容易绕过防沉迷系统的监控。

最近热搜#花了两个小时33元租了个号打王者#也暴露了全面戒严规定的漏洞,一些商家公然以“防沉迷、拆包”等针对未成年人的服务为卖点。有必要明确未成年人出租服务的法律和监管责任。在技术层面上,对于这种租号行为,游戏厂商也可以使用设备IP限制的技术检测。租用的账号是异地登录的,登录的设备太多,这种活跃的账号在后端很容易被发现。进一步对这些敏感账号进行人脸识别,也可以规范未成年人租用账号的行为。

绕过实名认证的门槛相对容易,但是人脸识别比较难。一旦被系统识别为疑似未成年人,触发人脸识别对于未成年人来说是非常麻烦的。一个用家庭信息注册的游戏账号,需要刷脸信息进行验证,必然会受到惩罚。但是租号的话,就需要花钱在网上找人解锁来消灾。据悉需要80-100元,解锁后需要花钱找同一个人稍后解锁触发。费用有点高,很容易注销号码。

人脸识别技术是目前最有效的技术手段,它的存在让未成年人怨声载道。但是人脸识别的技术触发是需要条件的,总会有一条低调的漏网之鱼。如果把人脸识别技术和实名验证结合起来,在登录之初就进行双重验证,岂不是未成年思想的终结?

我们用手机银行都没有这么严格的信息认证。在登陆游戏领域之初,没有全面的实名和人脸双重验证。主要是成本对生物信息敏感,调用人脸识别成本还是比较贵的。游戏里每天都有几十万到几百万的人在活跃,但是未成年人和消费的比例并不高,让所有登录的人都进行人脸识别成本太高。如果这部分成本可以调整,或者哪怕政府买一部分法案,也有可能实施。

现在最经济的方法是警察实名验证和人脸识别相结合。据悉,与启用公安实名查之前相比,在日活跃用户超过4000万的王者荣耀游戏中,13岁以下未成年用户平均游戏时长下降约59.8%,13岁及以上未成年用户平均游戏时长下降约40.3%。

除了人脸识别的有效方法,还有一些算法可以识别疑似未成年行为,对成瘾进行更准确的抽查。

神秘算法筛选隐藏未成年玩家

游戏厂商有技术实力进行专门的数据分析,通过AI算法判断用户的游戏内行为特征,包括用户的年龄段、游戏时间等游戏内行为,全部纳入一起作为身份判断的参考标准。但这些具体的游戏内行为判断规则目前还没有公开,以防黑货和玩家定向破解。

但众所周知,支付环节相对容易暴露。氪金的一些小专家持有高级账号,长期玩游戏。短时间内,如果充值金额突然增加或者金额过大,很容易被判断为未成年玩家,触发人脸识别的进一步验证。

当算法怀疑未成年倾向时,就会触发人脸识别。如果在一定时间内不接受认可,直接限制为未成年账号,防止沉迷。但是,一些隐藏的未成年玩家的低调表现,并不是那么容易被筛选出来的。目前准确识别玩家行为存在技术难度。需要对这类隐藏玩家的行为进行全面的识别和学习,算法还需要不断的迭代和细化。

除了算法之外的筛选,地理位置的信息也成为一些游戏厂商筛选的重点对象,尤其是在学校和附近的地理位置,更容易触发防沉迷系统的验证。在学校附近上网的用户需要和游戏厂商合作验证人脸信息。

无论是生物信息的收集,还是地理位置的授权使用,都会涉及到成年游戏玩家的敏感信息。在保护未成年人的同时,也需要考虑成年人的隐私需求。

防御技术和隐私边界

虽然防沉迷系统的出发点是好的,但是在实际执行的过程中,游戏厂商会大量收集和存储这些生物信息,会侵犯成年人的敏感隐私。虽然我们的信息基本都是七七八八收集的,但是越来越多的人开始关注私人信息。

游戏制造商将声明他们不会将这些信息用于其他目的。事实上,没有人知道如何使用这些信息。最好的办法是引入第三方政府平台,收集和核实敏感信息。新的个人信息保护法还提到,未来将建立政府网络认证的公共服务平台,涉及到收集敏感信息的厂商可以通过接入公共服务平台解决用户对隐私信息的顾虑。

防沉迷系统对未成年人的精准打击,有时会误伤成年人的权益。比如一些成年人账号被熊海子骚操作后被认定为未成年人采取防沉迷措施,恢复过程异常艰难。很多玩家抱怨客服解决问题不积极,耗时太长。有的熊海子用父母的手机玩游戏,充值金额过大,如果上诉父母很难举证。账户上花完钱,大人去找客服说小孩子不懂乱充值。这种情况很难证明他们的清白,和客服扯皮时间太长。

对于这种情况,如果摆脱不了熊海子,卸载干净游戏。如果不想卸载,设置一个难的密码。请一直把手机拿在自己手里。上诉和举证的过程需要过程和时间。更难期待快速的效率。还是从源头遏制的最好办法。

未成年人防沉迷系统的保护是一项全面而复杂的系统工程,相关的技术、法律法规、隐私边界问题等仍需不断完善。但最重要的主体——游戏厂商首先要承担主要责任,需要花费成本,深化技术,保证未成年人的合规游戏。其他角色,如监护人、政府,作为防沉迷系统中的辅助角色,也需要做好自己的职责。无论是监管还是规则的制定都可以缺位,多方参与协调才能有效防止青少年不合规游戏。

回想一下80后90后的童年,真的是像暴走一样快乐,没有大量的鸡血补课,没有防沉迷游戏的限制,除了学习,就是玩的开心。Z时代对孩子的成长有很多限制,这和时代环境有关。现在花式游戏的诱惑太大,有限的上场时间也是一种成长保护。再加上教育的双减政策,让孩子一点点从室内走向室外。有很多事情比游戏更有趣。交朋友打游戏,除了学习,童年最重要的是多储存快乐,这也是未来人生最宝贵的财富。